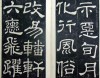

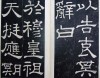

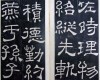

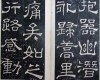

兜底儿网名帖大全:148 汉代 《夏承碑》

2015-07-15 16:59:11

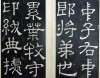

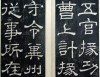

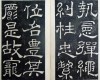

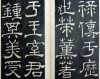

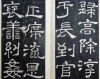

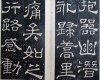

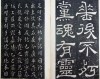

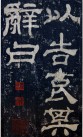

《夏承碑》全称《汉北海淳于长夏承碑》,又名《夏仲兖碑》。东汉建宁三年(17O)立。碑主夏承,字仲兖,其祖、父及兄皆居显位,所谓“宠禄传于历世,策勋著于王室”。承有文德,累任县主簿、督邮、五官掾功曹,冀州从事等职,官至淳于长(淳于县故治在今山东安丘县东北三十里)。建宁三年(170)六月卒。

据宋赵明诚《金石录》记载,“碑在滔州(今河北省永年县),元祐间(1086一l093),因治河堤得于土壤中”。明成化十五年(1479),广平知府秦民悦发现此碑仆倒于府治后堂,就在堂之东隅建“爱古轩”把它遮盖起来。但碑的下半截一百一十字,已为后人剜剔。明嘉靖二十二年(1543),因筑城为工匠所毁。两年以后,知府唐曜于漳川书院(紫山书院)取旧拓重刻一碑置亭中。

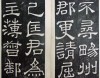

原十四行,行二十七字。重刻碑高2.59米,宽1.24米,文十三行,行三十五字。有额,碑末有“建宁三年蔡伯喈书”一行八字及唐曜重刻题记,皆正书。存世拓本多系重刻本。

《夏承碑》全称《汉北海淳于长夏承碑》,阳文篆额。东汉建宁三年(公元170年)立于河北永年。原石久佚,明时翻刻。此碑结字一反汉隶常态,结构多呈长方形,并参入篆书结体,别为一格。碑字逢点皆出锋为之,平横的起笔亦时取侧锋,临写时要防止“楷法入隶”。后段佚文由清翁方纲补书,墨迹可资临习时的参考,但波画起笔处不可侧露锋芒,否则易于流入唐隶的庸俗风气。----《古代碑帖鉴赏》 费声骞

《汉北海淳于长夏承碑》,简称《夏承碑》,东汉建宁三年(公元170年)立,隶书,正文358字。据宋代赵明诚《金石录》载:“碑在洺州①,元祐间(1086~1094)因治河堤得于土壤中。”明成化十五年(1479年),广平知府秦民悦“见府治后堂有碑仆地,阅之乃《汉北海淳于长夏承碑》。”遂于堂之东隅建“爱古轩”以覆之②。明嘉靖初年(1522年),有人将碑上的“勤约”二字剜为“勤绍”③。因其书法一向为人所重,椎拓不断,“土人苦需索之烦苛,嘉靖癸卯(1543年)筑城之后,遂瘞置南城楼下”④。明嘉靖二十四年(1545年),广平知府唐曜取旧拓⑤于漳川书院重刻一碑置亭中。重刻碑高259.2厘米,宽124.8厘米,文13行,满行30字,末有楷书“建宁三年蔡邕伯喈书”落款及四行229字的唐曜重刻跋文。该碑“文革”中被毁,今永年县文物保管所存有残块。

《夏承碑》究为何人所书宋代尚无定论,至元代王恽⑥始定为蔡邕⑦所书,称其“形模怪谲,气凌百代”;明王世贞称其“骨气洞达,精彩飞动”⑧;清王澍⑨盛赞“此碑字特奇丽,有妙必臻,无法不具。汉碑之存于今者,唯此绝异”;翁方纲评价“是碑体参篆籀,而兼开正楷之法,乃古今书道一大关捩”⑩;今人启功在《论书绝句》中说:“今传《夏承碑》,字之结构杂用篆法,笔划又矫揉顿挫,转近唐隶之俗者,其整体气息,绝似《兰陵王高肃碑》、《唐邕写经碑》一派”。

《夏承碑》存世拓本多系重刻本。据说存世唯一比较可信的原石拓本,为明代无锡华夏(字中甫)真赏斋本,缺三十字,有翁方纲长跋,世称孤本。永年县文物保管所保存有“勤绍”版的重刻拓片。本文中所用拓片选自济南市图书馆收藏的民国石印本。

由于时代久远、文化变迁,尽管人们对《夏承碑》的书法不断地品头论足,对碑文内容的全面考释却难得一见。本文的任务就是根据目前掌握的材料,加上笔者的参悟,对《夏承碑》的文字做出一个当代的诠释。

注释:

①宋代洺州属河北西路,故治即今河北省永年县城关镇。

②见明·秦民悦《广平志》。

③见清·程瑶田《通艺录》。

④见清光绪版《永年县志》。瘞置:埋藏。

⑤“勤绍”版拓本。

⑥王恽,字仲谋,号秋涧,元初著名学者、诗人、政治家,《元史》卷167有传,著有《秋涧集》一百卷,是研究元初政治、历史、文学的重要资料。(王恽对《夏承碑》的评论载《秋涧集》卷七十一“跋蔡中郎隶书后”)

⑦蔡邕 (133-192年),字伯喈,东汉著名文学家、音乐家、书法家和历史学家。曾师事太傅胡广。汉献帝时官拜左中郎将,故亦称“蔡中郎”。

⑧见明·王世贞《弇州山人四部稿》。

⑨王澍,字若林,号虚舟,康熙五十一年进士,清代著名书法家,“摹古名拓殆遍,四体并工”。有《虚舟题跋》传世,《清史稿》卷503有传。

⑩见翁方纲为真赏斋本明拓《夏承碑》所做长跋。

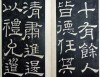

君諱承,字仲兗,東萊府君[1]之孫,大尉掾[2]之中子,右中郎將[3]弟也。累葉牧守,印紱典據,十有餘人[4],皆德任其位,名豐其爵[5],是故寵祿傳于歷世,策薰[6]著于王室。

注释:

[1]東萊:郡名。西汉高祖四年(前203年)置东莱郡,属青州。治掖县(今山东莱州市),领掖县、腄县(今烟台福山区)、平度、黄县、临朐(今莱州城西北)、曲成(今莱州城东北)、牟平(今烟台福山城区西)、东牟(今烟台牟平区)、弦县(今黄县西南)、育犁(今烟台福山城区西北)、昌阳(今文登城区南)、不夜(今荣城城区北)、当利(今莱州城区西南)、卢乡(当利东南)、阳乐(当利北)、阳石(今莱州城区南)、徐乡(今龙口城区北)等十七县。东汉东莱郡移治黄县(今龙口市黄城集),领黄、牟平、昌阳、卢乡、长广(今莱西市境内)、葛卢(今胶县境内)等六县和弦、曲成、掖、当利、东牟、黔陬(今胶县西南)、不其(今青岛市境内及即墨市南部)等七个侯国。(《汉书·地理志》、《后汉书·郡国志》)

府君:太守的别称,也称郡守。汉代郡守为一郡最高行政长官,除治民、进贤、决讼、检奸外,还可以自行任免所属掾史。东汉的郡守秩皆二千石(《汉书·百官公卿表》颜师古注云:“二千石者,月俸一百二十斛。”),只有河南郡因京师所在,长官称河南尹,位比九卿,秩中二千石(中是满的意思,中二千石即实得二千石,月俸一百八十斛,其地位在真二千石、二千石、比二千石之上。)。

[2]大尉掾:大尉即太尉,汉代三公(太尉、司徒、司空)之一。太尉的职权是掌武事,实际上在西汉只不过是皇帝的军事顾问,本身并无发兵领兵之权。建武二十七年(51年),光武帝刘秀改大司马为太尉后,因可领尚书事,职权逐渐加重。在东汉三公中,太尉地位最尊。根据东汉以三公领九卿的制度,太尉领太常、卫尉、光禄勋三卿。太尉府的属官有长史一人,总管各曹事务;掾、史、属二十四人,各分曹理事(西曹主府史署用。东曹主二千石长史迁除及军吏。户曹主民户、祠祀、农桑。奏曹主奏议事。辞曹主辞讼事。法曹主邮驿科程事。尉曹主卒徒转运事。贼曹主盗贼事。决曹主罪法事。兵曹主兵事。金曹主货币、盐、铁事。仓曹主仓谷事);此外还有令史及御属二十三人,负责各种杂务(《后汉书·百官志》)。“掾”与“史”的区别是:掾为正职,史为副职。

[3]右中郎將:汉代九卿之一的光禄勋(中二千石)的属官,秩比二千石(月俸一百斛)。

[4]叶:世也。牧守:州郡长官。印紱:印绶。典據:掌管,占据。全句意为:包括夏承的父祖在内,夏氏家族连续几代人中有十几位都是禄秩二千石的州郡长官。

[5]全句意为:夏氏家族的十几位牧守,无论品德和能力都非常称职,官声相当好。 按:此处谀墓之嫌颇显,查前后《汉书》,政绩、名望卓异的夏氏郡守几乎杳无痕迹,其父、祖、兄长的名字和事迹更是无从查考。

[6]策薰:记功勋于策书之上。《康熙字典》:“薰”通“勋”。 《后汉书·光武帝纪下》:“夏四月,大司马吴汉自蜀还京师,于是大飨将士,班劳策勋。”李贤注:“其有功者,以策书纪其勋也。”

君鍾[7]其美,受性淵懿[8],含和履仁[9],治《詩》、《尚書》,兼覽群藝,靡不尋暢[10]。州郡更請,屈己匡君[11],為主簿[12]、督郵[13]、五官掾[14]、功曹[15]、上計掾[16]、守令[17]、冀州從事[18]。

————————————————————

注释:

[7]鍾:集中。

[8]受性:生性,秉性。 淵懿:渊深美好。

[9]含和:蕴藏祥和之气。通常比喻仁德。履仁:履行仁义之道。

[10]靡不尋暢:没有不通的。

[11]匡君:匡辅君主。

[12]主簿:汉代郡守(太守)的下属因任命方式不同,可分为佐官与属吏两类:秩二百石以上者由朝廷任命,有丞、长史、都尉等,谓之佐官;秩百石以下者由郡守自行辟除,如功曹、五官、督邮、主簿等掾史,皆为属吏。主簿为郡守门下亲近属吏,掌管文书,无固定职守,拾遗补缺,代读书教、奉送要函、迎接宾客等均为主簿所职(类似于当今的办公室主任)。

[13]督郵:督邮主巡行境内,督察长吏,主要是督察县政(类似于当今的地、市纪委)。一郡往往分为几部,各设一督邮充当郡守耳目,故督邮多为郡守信任而又精明能干者充任。《三国演义》中被张翼德鞭打的督邮,对理解这一职务具有相当形象的帮助。

[14]五官掾:五官掾虽无一定职掌,其实是什么都能管,功曹缺任,可以主功曹事,其他曹缺任,则可主其他曹事(类似于当今的“不管部长”)。东汉时,五官掾常主祭祠,因而列于诸吏之首。

[15]功曹:功曹主选署功劳,包括郡吏的任免和赏罚(类似于当今的组织部长)。

[16]上計掾:战国、秦汉时期,各郡、县的簿籍所记录的情况,都要在每年的年终或下一年度的岁首统一报告朝廷,称为“上计”。上计的内容包括经济的收支、户口的多少、土地面积的数量、耕地的增减、自然灾害情况、社会治安状况等。通过这一制度,朝廷可以掌握各个方面的情况和变化,并据以作为征收赋税、征发徭役、计划开支和制定政策的依据。同时,上计材料也是考核各郡、县长官政绩的主要依据。有道是“光说不练假把式,光练不说傻把式,能练会说才是好把式”,为仕途计,各郡、县对主管上计工作的人选必然非常重视。地方上计中央,最初由地方长官亲自进行,西汉时改为郡丞、长史代劳,汉武帝时开始有上计掾史随行,东汉则专由各郡上计掾史主持。 按:夏承既然能一路升任上计掾,可见其能力是得到郡守的充分认可的。

[17]守令:代理县令。汉代官吏实行试用制度,试用期为一年,试用期间称“守”,一年期满后正式任官,称为“真”。同时规定:郡的下层行政长官县令或县长由朝廷署置,郡守不得更调;但遇其不能胜任或“真”令有缺,则可置守令以摄理其事。

[18]從事:汉代司隶校尉和州刺史的属吏中都有从事史一职,从事史亦称从事。司隶校尉的常职是督刺三辅(西汉时本指治理京畿地区的三位官员:京兆尹、左冯翊、右扶风,后指这三位官员管辖的地区)、三河(河南、河内、河东)、弘农七郡,其职与刺史略同。东汉时期,司隶校尉属下配置十二个从事,其中:都官从事主察举百官犯法者;功曹从事主州选署及众事;别驾从事主校尉行部(巡察地方)奉引、录众事;簿曹从事主财谷簿书;兵曹从事主军事。州刺史属下从事的员职与司隶校尉基本相同,只不过不设都官从事,其功曹从事则改称治中从事。

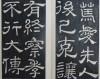

所在執憲[19]、彈繩糾枉[20],忠絜清肅[21],進退以禮,允道篤愛[22],先人後己,克讓有終[23]。察孝不行[24],大傅胡公歆其德美[25],旌招俯就[26],羔羊在公[27],四府歸高[28]。

————————————————————

注释:

[19]執憲:司法,执行法令。

[20]彈繩糾枉:纠正枉法,公平执法。

[21]忠絜清肅:忠于职守,廉洁奉公,清正严明。

[22]允道篤愛:允,诚信。为人诚信,追求道德高尚。

[23]克讓:谦让。有終:有始有终。

[24]察孝不行:察举孝廉的事情还没有最终结果。察举即选举,是一种由下向上推选人才为官的制度。汉代察举的标准有四条:一曰德行高妙,志节清白;二曰学通行修,经中博士;三曰明达法令,足以决疑,能案章覆问,文中御史;四曰刚毅多略,遭事不惑,明足以决,才任三辅令:皆有孝悌廉公之行(应劭《汉官仪》)。察举的标准虽然只有四条,察举的科目却很多,主要有孝廉、茂才、贤良方正、文学以及明经、明法、尤异、治剧、兵法、阴阳灾异等临时规定的特殊科目。这些都是功名,有了功名,便可实授官职。汉武帝元光元年(前134年)“初令郡国举孝廉各一人。”这是举孝廉的开始。东汉和帝永元之际(89—105年),又改以人口为标准,率二十万人岁举孝廉一人;不满二十万,二岁一人;不满十万,三岁一人。两《汉书》中关于察举孝廉的例子很多,从被举者的资历来看,大多为州郡属吏或通晓经书的儒生。从任用的情况看,在中央的以郎署为主,再迁为尚书、侍御史、侍中、中郎将等官;在地方则为(县)令、长、丞,再迁为太守、刺史。可见孝廉一科,在汉代为官吏进身的正途。

[25]大傅:太傅。东汉讲求经术,太子宫臣中以太傅为首,太子即位后,往往以太傅录尚书事,成为事实上的丞相。东汉一朝,赵熹、邓彪、张禹、冯石、桓焉、赵峻等均以太傅录尚书事。太傅死,即不再任命,以示崇重。汉灵帝时,以陈蕃为太傅录尚书事,后来陈蕃被处死,以胡广继任,是唯一的例外。与西汉以太师、太傅、太保为上公不同,东汉唯以太傅为上公,不置太师、太保。至于汉献帝时董卓自任太师,位在太傅上,属于权臣擅权所为,死后即废。据《汉官》记载,太傅所属官吏有长史一人,秩千石;掾属二十四人;令史、御属各二十二人。 胡公:胡广(91—172年),字伯始,东汉南郡华容人,历事东汉安帝、顺帝、冲帝、质帝、桓帝、灵帝,“一履司空,再作司徒,三登太尉,又为太傅(168年)。其所辟命,皆天下名士。”熹平元年死于太傅任上。《后汉书》卷四十四有传。 歆:喜爱。

[26]旌招:以旌招之,谓征召贤士。语出《孟子·万章下》:“敢问招虞人何以?曰:以皮冠。庶人以旃,士以旗,大夫以旌。”

俯就:敬辞,屈尊而就。

[27]羔羊在公:要弄懂“羔羊在公”的涵义,须对《诗经·国风·召南·羔羊》一篇的诗意给予正确的解读。原诗如下:

羔羊之皮,素丝五紽;退食自公,委蛇委蛇。

羔羊之革,素丝五緎;委蛇委蛇,自公退食。

羔羊之缝,素丝五緫;委蛇委蛇,退食自公。

诗篇的字面意思较简单:诗人看见一个身穿羔裘的大夫从公门出来,便自然而然地想到他已经用过公膳(《毛传》:“大夫羔裘以居”;《左传·襄公二十八年》:“公膳,日双鸡。”杜预注:“谓公家供卿大夫之常膳。”)。问题在于对诗人反复咏叹的“委蛇委蛇”一词该如何理解。一派持“赞美”观,将其解释为“气质高贵、风度优雅”;另一派持“讽刺”观,将其解释为“饱食终日、洋洋自得”。清人姚际恒是“赞美派”的代表:“此篇(为赞)美大夫之诗。诗人适见其羔裘而退食,即其服饰、步履之间以叹美之;而大夫之贤不益一字,自可于言外想见:此风人之妙致也。”(《诗经通论》)笔者以为,《夏承碑》的作者毫无疑问应该属于“赞美派”,因此,“羔羊在公”一词应该解释为:(夏承)高贵的气质和优雅的风度令人羡慕和赞叹;或者也可套用后来的一句成语叫做“腹有诗书气自华”。

[28]四府:东汉中期以后,太后临朝称制,外戚以大将军执政,与太傅、三公合称为五府。此处言“四府”,应该是指太傅府和三公府。理由如下:

两汉的察举与考试是相辅而行、相互为用的,察举加考试,是汉代选官制度中的两个重要步骤。察举之后,必需经过考试,才能量才录用。郡国岁举的孝廉、茂才,到京以后,要依其科目与被举人的学艺,由公府分别加以考试。考试的内容,诸生试经学,文吏试章奏。考试的方法,有对策(命题考试)和射策(抽签考试)两种。对策多用于举士,射策多用于博士弟子。注意:由公府分别加以考试,意味着每个被举人都要在太尉府、司徒府、司空府各考一场。对于夏承来说,由于他是太傅胡广征召的人,除三公府外,太傅府自然也要对其进行考核。因此,夏承的考试就由三场变成了四场。

歸高:汉代公府辟召之士,通常由公府主官负责荐举,或依诏令所定科目,选出高第以贡朝廷。无疑,此处的“四府归高”,应该是夏承在太傅府和三公府的考试中都取得了优异成绩,“四府”也都对其给予了高度评价。

除淳于長[29],到官正席[30],流恩褒善[31],糾姦示惡[32],旬月化行,風俗改易。轓軒六轡[33],飛躍臨津[34],不日則月[35]。皓天不弔,殲[36]此良人,年五十有六,建寧三年六月癸巳[37],淹疾卒官[38]。嗚呼痛哉!臣隸辟踊[39],悲動左右[40],百姓號咷,若喪考妣[41],孩孤憤泣[42],忉怛[43]傷摧,勒銘金石,惟以告哀。其辭曰:

————————————————————

注释:

[29]除:任命。颜师古《汉书》注:“凡言除者,除故官就新官也。” 淳于:县名。汉代淳于县属北海郡,故治在今山东潍坊市坊子区黄旗堡镇驻地西南四公里的杞城村。 淳于长:淳于县县长。汉制:县的行政长官为县令或县长。县内户口在万户以上称县令,秩千石至六百石;县内户口在万户以下称县长,秩五百石至三百石。县令长总管县内所有政事,包括人事、司法、财经、文教等,所掌管的事务比郡守更为具体。县令长的佐官有掌管军事、治安的县尉和掌管文书、仓狱的县丞,由中央政府直接任免。农稼和刑讼是县级行政的主要内容,对县令长的考核也以户口、垦田、税收、盗贼等项为主。

按:胡广继陈蕃任太傅是在建宁元年(168年)九月,夏承就任淳于县長的时间应在其后,而其死于建宁三年(170年)六月,时年五十六岁,则其就任县长时至少已五十四岁,且任县长的时间最多不足两年。

[30]到官正席:正式就任。意为一到任就开展工作。

[31]流恩褒善:像流水一样地广施恩惠,对好人好事加以表彰。

[32]糾姦示惡:公开对奸恶之徒予以严惩。

[33]轓軒六轡:轓軒,有帷帐的车。辔,缰绳。古代一车四马,马各二辔,其两边骖马之内辔系于轼前,谓之軜,御者只执六辔。《汉书·韦玄成传》:“绎绎六轡,是列是理,威仪济济,朝享天子。”

[34]飛躍臨津:与今语“飞黄腾达”意近,未查到原始出处。

[35]不日則月:很快,就要。三句话连起来大致意思是:要不了多久,朝廷就要将其从地方调至京城,升任更重要而显赫的职务。

[36]殲:死。

[37]建寧三年:公元170年。建寧,东汉灵帝刘宏年号。

[38]淹疾:久病。 卒官:死于任上。

[39]臣隸辟踊:臣隶,佐官和属吏。辟踊,捶胸顿足。

[40]悲動左右:(下属的)悲痛感动了左右的人。

[41]考妣:已死的父母。父死后称“考”,母死后称“妣”。语出《礼记·曲礼下》:“生曰父,曰母;死曰考,曰妣。”

[42]孩孤憤泣:孩孤,失去父亲的幼子。憤泣,悲愤(上天的不公),边哭边说。

[43]忉怛:忧伤,悲痛。

於穆皇祖[44],天挺應期[45]。佐時理物[46],紹縱先軌[47],積德勤约[48],燕于孫子[49]。君之群慼[50],並時繁祉[51]。明明君德[52],令問不已[53]。高山景行,慕前賢列。庶同如蘭,意願未止。中遭冤夭[54],不終其紀。夙世霣祚[55],早喪懿寶。抱器幽潛[56],永歸蒿里[57]。痛矣如之,行路感動。黨[58]魂有靈,垂後不朽!

————————————————————

注释:

[44]於穆:南怀瑾在《中庸讲记》中说:“於穆”两个字很难解释、不需要解释,这是个形容词。(譬如)我们现在用白话形容一个东西很深远、很广大,有什么好句子形容啊?实在找不出来,只好用“於穆”,那么高远,那么伟大。(就像)朗诵诗:你好伟大啊!好崇高啊!就是那个样子。 皇祖:疑为“汉高祖”,如释为“皇天、祖宗”,则下文的“天挺应期”无法解释。

[45]天挺:天生卓越超拔。 應期:应运而生。另,用生辰八字预测吉凶时,求测者所问吉凶事项发生的具体时间也叫应期。

[46]佐時:辅佐当世之君治理国家。 理物:处理国家事务。“理物”常与“治人”相连。《抱朴子》:“才不足以经国理物。”《后汉书·陈蕃传》:“狱以禁止奸违,官以称才理物。”

[47]紹:继承。 纵:发扬。 先轨:先王的法度。

[48]勤约:勤劳节俭。《后汉书·循吏传序》:“勤约之风,行于上下。”

[49]燕:疑通“延”,未查到出处。 孫子:子孙。

[50]群慼:亲戚,亲人。

[51]繁祉:多福。

[52]明明君德:(君)光明正大的品德。

[53]令問:美好的声名。问,通“闻”。 不已:传颂不息。

[54]夭:夭折。

[55]夙世霣祚:前世无福。夙世,前世;霣,通“殒”; 祚,福分。 按:由此可见佛教思想在东汉后期已对士大夫阶层产生影响。

[56]抱器幽潛:才未展而身先死。抱器,怀才未试。幽潜,隐居。

[57]蒿里:本为山名,相传在泰山之南,为死者葬所。因以泛指墓地、阴间。晋陶潜《祭程氏妹文》:“死如有知,相见蒿里。”

[58]黨:通“倘”。

据宋赵明诚《金石录》记载,“碑在滔州(今河北省永年县),元祐间(1086一l093),因治河堤得于土壤中”。明成化十五年(1479),广平知府秦民悦发现此碑仆倒于府治后堂,就在堂之东隅建“爱古轩”把它遮盖起来。但碑的下半截一百一十字,已为后人剜剔。明嘉靖二十二年(1543),因筑城为工匠所毁。两年以后,知府唐曜于漳川书院(紫山书院)取旧拓重刻一碑置亭中。

原十四行,行二十七字。重刻碑高2.59米,宽1.24米,文十三行,行三十五字。有额,碑末有“建宁三年蔡伯喈书”一行八字及唐曜重刻题记,皆正书。存世拓本多系重刻本。

《夏承碑》全称《汉北海淳于长夏承碑》,阳文篆额。东汉建宁三年(公元170年)立于河北永年。原石久佚,明时翻刻。此碑结字一反汉隶常态,结构多呈长方形,并参入篆书结体,别为一格。碑字逢点皆出锋为之,平横的起笔亦时取侧锋,临写时要防止“楷法入隶”。后段佚文由清翁方纲补书,墨迹可资临习时的参考,但波画起笔处不可侧露锋芒,否则易于流入唐隶的庸俗风气。----《古代碑帖鉴赏》 费声骞

《汉北海淳于长夏承碑》,简称《夏承碑》,东汉建宁三年(公元170年)立,隶书,正文358字。据宋代赵明诚《金石录》载:“碑在洺州①,元祐间(1086~1094)因治河堤得于土壤中。”明成化十五年(1479年),广平知府秦民悦“见府治后堂有碑仆地,阅之乃《汉北海淳于长夏承碑》。”遂于堂之东隅建“爱古轩”以覆之②。明嘉靖初年(1522年),有人将碑上的“勤约”二字剜为“勤绍”③。因其书法一向为人所重,椎拓不断,“土人苦需索之烦苛,嘉靖癸卯(1543年)筑城之后,遂瘞置南城楼下”④。明嘉靖二十四年(1545年),广平知府唐曜取旧拓⑤于漳川书院重刻一碑置亭中。重刻碑高259.2厘米,宽124.8厘米,文13行,满行30字,末有楷书“建宁三年蔡邕伯喈书”落款及四行229字的唐曜重刻跋文。该碑“文革”中被毁,今永年县文物保管所存有残块。

《夏承碑》究为何人所书宋代尚无定论,至元代王恽⑥始定为蔡邕⑦所书,称其“形模怪谲,气凌百代”;明王世贞称其“骨气洞达,精彩飞动”⑧;清王澍⑨盛赞“此碑字特奇丽,有妙必臻,无法不具。汉碑之存于今者,唯此绝异”;翁方纲评价“是碑体参篆籀,而兼开正楷之法,乃古今书道一大关捩”⑩;今人启功在《论书绝句》中说:“今传《夏承碑》,字之结构杂用篆法,笔划又矫揉顿挫,转近唐隶之俗者,其整体气息,绝似《兰陵王高肃碑》、《唐邕写经碑》一派”。

《夏承碑》存世拓本多系重刻本。据说存世唯一比较可信的原石拓本,为明代无锡华夏(字中甫)真赏斋本,缺三十字,有翁方纲长跋,世称孤本。永年县文物保管所保存有“勤绍”版的重刻拓片。本文中所用拓片选自济南市图书馆收藏的民国石印本。

由于时代久远、文化变迁,尽管人们对《夏承碑》的书法不断地品头论足,对碑文内容的全面考释却难得一见。本文的任务就是根据目前掌握的材料,加上笔者的参悟,对《夏承碑》的文字做出一个当代的诠释。

注释:

①宋代洺州属河北西路,故治即今河北省永年县城关镇。

②见明·秦民悦《广平志》。

③见清·程瑶田《通艺录》。

④见清光绪版《永年县志》。瘞置:埋藏。

⑤“勤绍”版拓本。

⑥王恽,字仲谋,号秋涧,元初著名学者、诗人、政治家,《元史》卷167有传,著有《秋涧集》一百卷,是研究元初政治、历史、文学的重要资料。(王恽对《夏承碑》的评论载《秋涧集》卷七十一“跋蔡中郎隶书后”)

⑦蔡邕 (133-192年),字伯喈,东汉著名文学家、音乐家、书法家和历史学家。曾师事太傅胡广。汉献帝时官拜左中郎将,故亦称“蔡中郎”。

⑧见明·王世贞《弇州山人四部稿》。

⑨王澍,字若林,号虚舟,康熙五十一年进士,清代著名书法家,“摹古名拓殆遍,四体并工”。有《虚舟题跋》传世,《清史稿》卷503有传。

⑩见翁方纲为真赏斋本明拓《夏承碑》所做长跋。

君諱承,字仲兗,東萊府君[1]之孫,大尉掾[2]之中子,右中郎將[3]弟也。累葉牧守,印紱典據,十有餘人[4],皆德任其位,名豐其爵[5],是故寵祿傳于歷世,策薰[6]著于王室。

注释:

[1]東萊:郡名。西汉高祖四年(前203年)置东莱郡,属青州。治掖县(今山东莱州市),领掖县、腄县(今烟台福山区)、平度、黄县、临朐(今莱州城西北)、曲成(今莱州城东北)、牟平(今烟台福山城区西)、东牟(今烟台牟平区)、弦县(今黄县西南)、育犁(今烟台福山城区西北)、昌阳(今文登城区南)、不夜(今荣城城区北)、当利(今莱州城区西南)、卢乡(当利东南)、阳乐(当利北)、阳石(今莱州城区南)、徐乡(今龙口城区北)等十七县。东汉东莱郡移治黄县(今龙口市黄城集),领黄、牟平、昌阳、卢乡、长广(今莱西市境内)、葛卢(今胶县境内)等六县和弦、曲成、掖、当利、东牟、黔陬(今胶县西南)、不其(今青岛市境内及即墨市南部)等七个侯国。(《汉书·地理志》、《后汉书·郡国志》)

府君:太守的别称,也称郡守。汉代郡守为一郡最高行政长官,除治民、进贤、决讼、检奸外,还可以自行任免所属掾史。东汉的郡守秩皆二千石(《汉书·百官公卿表》颜师古注云:“二千石者,月俸一百二十斛。”),只有河南郡因京师所在,长官称河南尹,位比九卿,秩中二千石(中是满的意思,中二千石即实得二千石,月俸一百八十斛,其地位在真二千石、二千石、比二千石之上。)。

[2]大尉掾:大尉即太尉,汉代三公(太尉、司徒、司空)之一。太尉的职权是掌武事,实际上在西汉只不过是皇帝的军事顾问,本身并无发兵领兵之权。建武二十七年(51年),光武帝刘秀改大司马为太尉后,因可领尚书事,职权逐渐加重。在东汉三公中,太尉地位最尊。根据东汉以三公领九卿的制度,太尉领太常、卫尉、光禄勋三卿。太尉府的属官有长史一人,总管各曹事务;掾、史、属二十四人,各分曹理事(西曹主府史署用。东曹主二千石长史迁除及军吏。户曹主民户、祠祀、农桑。奏曹主奏议事。辞曹主辞讼事。法曹主邮驿科程事。尉曹主卒徒转运事。贼曹主盗贼事。决曹主罪法事。兵曹主兵事。金曹主货币、盐、铁事。仓曹主仓谷事);此外还有令史及御属二十三人,负责各种杂务(《后汉书·百官志》)。“掾”与“史”的区别是:掾为正职,史为副职。

[3]右中郎將:汉代九卿之一的光禄勋(中二千石)的属官,秩比二千石(月俸一百斛)。

[4]叶:世也。牧守:州郡长官。印紱:印绶。典據:掌管,占据。全句意为:包括夏承的父祖在内,夏氏家族连续几代人中有十几位都是禄秩二千石的州郡长官。

[5]全句意为:夏氏家族的十几位牧守,无论品德和能力都非常称职,官声相当好。 按:此处谀墓之嫌颇显,查前后《汉书》,政绩、名望卓异的夏氏郡守几乎杳无痕迹,其父、祖、兄长的名字和事迹更是无从查考。

[6]策薰:记功勋于策书之上。《康熙字典》:“薰”通“勋”。 《后汉书·光武帝纪下》:“夏四月,大司马吴汉自蜀还京师,于是大飨将士,班劳策勋。”李贤注:“其有功者,以策书纪其勋也。”

君鍾[7]其美,受性淵懿[8],含和履仁[9],治《詩》、《尚書》,兼覽群藝,靡不尋暢[10]。州郡更請,屈己匡君[11],為主簿[12]、督郵[13]、五官掾[14]、功曹[15]、上計掾[16]、守令[17]、冀州從事[18]。

————————————————————

注释:

[7]鍾:集中。

[8]受性:生性,秉性。 淵懿:渊深美好。

[9]含和:蕴藏祥和之气。通常比喻仁德。履仁:履行仁义之道。

[10]靡不尋暢:没有不通的。

[11]匡君:匡辅君主。

[12]主簿:汉代郡守(太守)的下属因任命方式不同,可分为佐官与属吏两类:秩二百石以上者由朝廷任命,有丞、长史、都尉等,谓之佐官;秩百石以下者由郡守自行辟除,如功曹、五官、督邮、主簿等掾史,皆为属吏。主簿为郡守门下亲近属吏,掌管文书,无固定职守,拾遗补缺,代读书教、奉送要函、迎接宾客等均为主簿所职(类似于当今的办公室主任)。

[13]督郵:督邮主巡行境内,督察长吏,主要是督察县政(类似于当今的地、市纪委)。一郡往往分为几部,各设一督邮充当郡守耳目,故督邮多为郡守信任而又精明能干者充任。《三国演义》中被张翼德鞭打的督邮,对理解这一职务具有相当形象的帮助。

[14]五官掾:五官掾虽无一定职掌,其实是什么都能管,功曹缺任,可以主功曹事,其他曹缺任,则可主其他曹事(类似于当今的“不管部长”)。东汉时,五官掾常主祭祠,因而列于诸吏之首。

[15]功曹:功曹主选署功劳,包括郡吏的任免和赏罚(类似于当今的组织部长)。

[16]上計掾:战国、秦汉时期,各郡、县的簿籍所记录的情况,都要在每年的年终或下一年度的岁首统一报告朝廷,称为“上计”。上计的内容包括经济的收支、户口的多少、土地面积的数量、耕地的增减、自然灾害情况、社会治安状况等。通过这一制度,朝廷可以掌握各个方面的情况和变化,并据以作为征收赋税、征发徭役、计划开支和制定政策的依据。同时,上计材料也是考核各郡、县长官政绩的主要依据。有道是“光说不练假把式,光练不说傻把式,能练会说才是好把式”,为仕途计,各郡、县对主管上计工作的人选必然非常重视。地方上计中央,最初由地方长官亲自进行,西汉时改为郡丞、长史代劳,汉武帝时开始有上计掾史随行,东汉则专由各郡上计掾史主持。 按:夏承既然能一路升任上计掾,可见其能力是得到郡守的充分认可的。

[17]守令:代理县令。汉代官吏实行试用制度,试用期为一年,试用期间称“守”,一年期满后正式任官,称为“真”。同时规定:郡的下层行政长官县令或县长由朝廷署置,郡守不得更调;但遇其不能胜任或“真”令有缺,则可置守令以摄理其事。

[18]從事:汉代司隶校尉和州刺史的属吏中都有从事史一职,从事史亦称从事。司隶校尉的常职是督刺三辅(西汉时本指治理京畿地区的三位官员:京兆尹、左冯翊、右扶风,后指这三位官员管辖的地区)、三河(河南、河内、河东)、弘农七郡,其职与刺史略同。东汉时期,司隶校尉属下配置十二个从事,其中:都官从事主察举百官犯法者;功曹从事主州选署及众事;别驾从事主校尉行部(巡察地方)奉引、录众事;簿曹从事主财谷簿书;兵曹从事主军事。州刺史属下从事的员职与司隶校尉基本相同,只不过不设都官从事,其功曹从事则改称治中从事。

所在執憲[19]、彈繩糾枉[20],忠絜清肅[21],進退以禮,允道篤愛[22],先人後己,克讓有終[23]。察孝不行[24],大傅胡公歆其德美[25],旌招俯就[26],羔羊在公[27],四府歸高[28]。

————————————————————

注释:

[19]執憲:司法,执行法令。

[20]彈繩糾枉:纠正枉法,公平执法。

[21]忠絜清肅:忠于职守,廉洁奉公,清正严明。

[22]允道篤愛:允,诚信。为人诚信,追求道德高尚。

[23]克讓:谦让。有終:有始有终。

[24]察孝不行:察举孝廉的事情还没有最终结果。察举即选举,是一种由下向上推选人才为官的制度。汉代察举的标准有四条:一曰德行高妙,志节清白;二曰学通行修,经中博士;三曰明达法令,足以决疑,能案章覆问,文中御史;四曰刚毅多略,遭事不惑,明足以决,才任三辅令:皆有孝悌廉公之行(应劭《汉官仪》)。察举的标准虽然只有四条,察举的科目却很多,主要有孝廉、茂才、贤良方正、文学以及明经、明法、尤异、治剧、兵法、阴阳灾异等临时规定的特殊科目。这些都是功名,有了功名,便可实授官职。汉武帝元光元年(前134年)“初令郡国举孝廉各一人。”这是举孝廉的开始。东汉和帝永元之际(89—105年),又改以人口为标准,率二十万人岁举孝廉一人;不满二十万,二岁一人;不满十万,三岁一人。两《汉书》中关于察举孝廉的例子很多,从被举者的资历来看,大多为州郡属吏或通晓经书的儒生。从任用的情况看,在中央的以郎署为主,再迁为尚书、侍御史、侍中、中郎将等官;在地方则为(县)令、长、丞,再迁为太守、刺史。可见孝廉一科,在汉代为官吏进身的正途。

[25]大傅:太傅。东汉讲求经术,太子宫臣中以太傅为首,太子即位后,往往以太傅录尚书事,成为事实上的丞相。东汉一朝,赵熹、邓彪、张禹、冯石、桓焉、赵峻等均以太傅录尚书事。太傅死,即不再任命,以示崇重。汉灵帝时,以陈蕃为太傅录尚书事,后来陈蕃被处死,以胡广继任,是唯一的例外。与西汉以太师、太傅、太保为上公不同,东汉唯以太傅为上公,不置太师、太保。至于汉献帝时董卓自任太师,位在太傅上,属于权臣擅权所为,死后即废。据《汉官》记载,太傅所属官吏有长史一人,秩千石;掾属二十四人;令史、御属各二十二人。 胡公:胡广(91—172年),字伯始,东汉南郡华容人,历事东汉安帝、顺帝、冲帝、质帝、桓帝、灵帝,“一履司空,再作司徒,三登太尉,又为太傅(168年)。其所辟命,皆天下名士。”熹平元年死于太傅任上。《后汉书》卷四十四有传。 歆:喜爱。

[26]旌招:以旌招之,谓征召贤士。语出《孟子·万章下》:“敢问招虞人何以?曰:以皮冠。庶人以旃,士以旗,大夫以旌。”

俯就:敬辞,屈尊而就。

[27]羔羊在公:要弄懂“羔羊在公”的涵义,须对《诗经·国风·召南·羔羊》一篇的诗意给予正确的解读。原诗如下:

羔羊之皮,素丝五紽;退食自公,委蛇委蛇。

羔羊之革,素丝五緎;委蛇委蛇,自公退食。

羔羊之缝,素丝五緫;委蛇委蛇,退食自公。

诗篇的字面意思较简单:诗人看见一个身穿羔裘的大夫从公门出来,便自然而然地想到他已经用过公膳(《毛传》:“大夫羔裘以居”;《左传·襄公二十八年》:“公膳,日双鸡。”杜预注:“谓公家供卿大夫之常膳。”)。问题在于对诗人反复咏叹的“委蛇委蛇”一词该如何理解。一派持“赞美”观,将其解释为“气质高贵、风度优雅”;另一派持“讽刺”观,将其解释为“饱食终日、洋洋自得”。清人姚际恒是“赞美派”的代表:“此篇(为赞)美大夫之诗。诗人适见其羔裘而退食,即其服饰、步履之间以叹美之;而大夫之贤不益一字,自可于言外想见:此风人之妙致也。”(《诗经通论》)笔者以为,《夏承碑》的作者毫无疑问应该属于“赞美派”,因此,“羔羊在公”一词应该解释为:(夏承)高贵的气质和优雅的风度令人羡慕和赞叹;或者也可套用后来的一句成语叫做“腹有诗书气自华”。

[28]四府:东汉中期以后,太后临朝称制,外戚以大将军执政,与太傅、三公合称为五府。此处言“四府”,应该是指太傅府和三公府。理由如下:

两汉的察举与考试是相辅而行、相互为用的,察举加考试,是汉代选官制度中的两个重要步骤。察举之后,必需经过考试,才能量才录用。郡国岁举的孝廉、茂才,到京以后,要依其科目与被举人的学艺,由公府分别加以考试。考试的内容,诸生试经学,文吏试章奏。考试的方法,有对策(命题考试)和射策(抽签考试)两种。对策多用于举士,射策多用于博士弟子。注意:由公府分别加以考试,意味着每个被举人都要在太尉府、司徒府、司空府各考一场。对于夏承来说,由于他是太傅胡广征召的人,除三公府外,太傅府自然也要对其进行考核。因此,夏承的考试就由三场变成了四场。

歸高:汉代公府辟召之士,通常由公府主官负责荐举,或依诏令所定科目,选出高第以贡朝廷。无疑,此处的“四府归高”,应该是夏承在太傅府和三公府的考试中都取得了优异成绩,“四府”也都对其给予了高度评价。

除淳于長[29],到官正席[30],流恩褒善[31],糾姦示惡[32],旬月化行,風俗改易。轓軒六轡[33],飛躍臨津[34],不日則月[35]。皓天不弔,殲[36]此良人,年五十有六,建寧三年六月癸巳[37],淹疾卒官[38]。嗚呼痛哉!臣隸辟踊[39],悲動左右[40],百姓號咷,若喪考妣[41],孩孤憤泣[42],忉怛[43]傷摧,勒銘金石,惟以告哀。其辭曰:

————————————————————

注释:

[29]除:任命。颜师古《汉书》注:“凡言除者,除故官就新官也。” 淳于:县名。汉代淳于县属北海郡,故治在今山东潍坊市坊子区黄旗堡镇驻地西南四公里的杞城村。 淳于长:淳于县县长。汉制:县的行政长官为县令或县长。县内户口在万户以上称县令,秩千石至六百石;县内户口在万户以下称县长,秩五百石至三百石。县令长总管县内所有政事,包括人事、司法、财经、文教等,所掌管的事务比郡守更为具体。县令长的佐官有掌管军事、治安的县尉和掌管文书、仓狱的县丞,由中央政府直接任免。农稼和刑讼是县级行政的主要内容,对县令长的考核也以户口、垦田、税收、盗贼等项为主。

按:胡广继陈蕃任太傅是在建宁元年(168年)九月,夏承就任淳于县長的时间应在其后,而其死于建宁三年(170年)六月,时年五十六岁,则其就任县长时至少已五十四岁,且任县长的时间最多不足两年。

[30]到官正席:正式就任。意为一到任就开展工作。

[31]流恩褒善:像流水一样地广施恩惠,对好人好事加以表彰。

[32]糾姦示惡:公开对奸恶之徒予以严惩。

[33]轓軒六轡:轓軒,有帷帐的车。辔,缰绳。古代一车四马,马各二辔,其两边骖马之内辔系于轼前,谓之軜,御者只执六辔。《汉书·韦玄成传》:“绎绎六轡,是列是理,威仪济济,朝享天子。”

[34]飛躍臨津:与今语“飞黄腾达”意近,未查到原始出处。

[35]不日則月:很快,就要。三句话连起来大致意思是:要不了多久,朝廷就要将其从地方调至京城,升任更重要而显赫的职务。

[36]殲:死。

[37]建寧三年:公元170年。建寧,东汉灵帝刘宏年号。

[38]淹疾:久病。 卒官:死于任上。

[39]臣隸辟踊:臣隶,佐官和属吏。辟踊,捶胸顿足。

[40]悲動左右:(下属的)悲痛感动了左右的人。

[41]考妣:已死的父母。父死后称“考”,母死后称“妣”。语出《礼记·曲礼下》:“生曰父,曰母;死曰考,曰妣。”

[42]孩孤憤泣:孩孤,失去父亲的幼子。憤泣,悲愤(上天的不公),边哭边说。

[43]忉怛:忧伤,悲痛。

於穆皇祖[44],天挺應期[45]。佐時理物[46],紹縱先軌[47],積德勤约[48],燕于孫子[49]。君之群慼[50],並時繁祉[51]。明明君德[52],令問不已[53]。高山景行,慕前賢列。庶同如蘭,意願未止。中遭冤夭[54],不終其紀。夙世霣祚[55],早喪懿寶。抱器幽潛[56],永歸蒿里[57]。痛矣如之,行路感動。黨[58]魂有靈,垂後不朽!

————————————————————

注释:

[44]於穆:南怀瑾在《中庸讲记》中说:“於穆”两个字很难解释、不需要解释,这是个形容词。(譬如)我们现在用白话形容一个东西很深远、很广大,有什么好句子形容啊?实在找不出来,只好用“於穆”,那么高远,那么伟大。(就像)朗诵诗:你好伟大啊!好崇高啊!就是那个样子。 皇祖:疑为“汉高祖”,如释为“皇天、祖宗”,则下文的“天挺应期”无法解释。

[45]天挺:天生卓越超拔。 應期:应运而生。另,用生辰八字预测吉凶时,求测者所问吉凶事项发生的具体时间也叫应期。

[46]佐時:辅佐当世之君治理国家。 理物:处理国家事务。“理物”常与“治人”相连。《抱朴子》:“才不足以经国理物。”《后汉书·陈蕃传》:“狱以禁止奸违,官以称才理物。”

[47]紹:继承。 纵:发扬。 先轨:先王的法度。

[48]勤约:勤劳节俭。《后汉书·循吏传序》:“勤约之风,行于上下。”

[49]燕:疑通“延”,未查到出处。 孫子:子孙。

[50]群慼:亲戚,亲人。

[51]繁祉:多福。

[52]明明君德:(君)光明正大的品德。

[53]令問:美好的声名。问,通“闻”。 不已:传颂不息。

[54]夭:夭折。

[55]夙世霣祚:前世无福。夙世,前世;霣,通“殒”; 祚,福分。 按:由此可见佛教思想在东汉后期已对士大夫阶层产生影响。

[56]抱器幽潛:才未展而身先死。抱器,怀才未试。幽潜,隐居。

[57]蒿里:本为山名,相传在泰山之南,为死者葬所。因以泛指墓地、阴间。晋陶潜《祭程氏妹文》:“死如有知,相见蒿里。”

[58]黨:通“倘”。