兜底儿网名贴大全:177 晋代 王羲之 《孔侍中帖》

2015-08-17 10:47:53

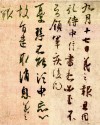

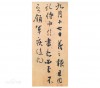

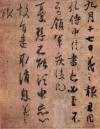

【名称】孔侍中帖

【作者】王羲之

【年代】东晋

【书体】行草

【墨拓】唐代

【材质】硬黄纸本,双钩廓填

【形制】轴装

【字数】3行,25字

【收藏】前田育德会

《孔侍中帖》与《频有哀祸帖》、《忧悬帖》合装。前后九行共一纸,总称为《孔侍中帖》或《九月十七日帖》。纵24.8厘米,宽41.8厘米。字幅中央纸缝处钤有“延历敕定”朱文印记三方。《孔侍中帖》原为手卷,1941年(日本昭和十六年)改为轴装。

《法书要录》载褚遂良《右军书目》“行书都五十八卷”第十四卷中著录。

法帖内容

原文

九月十七日羲之报①:且因孔侍中信书②,想必至。不知领军疾,后问③。

注释

①九月十七日羲之报:“九月十七日”,王祥北《〈孔侍中帖〉书写时间考》考证为公元334年(东晋晋咸和九年),王羲之年32岁。

②且因孔侍中信书:“孔侍中”,徐邦达在《古书画过眼要录·晋隋唐五代宋书法》,刘涛在《中国书法全集》第19卷分别考证“或以为孔愉”,但同时认为孔愉任侍中一职时,王羲之年龄只二十余岁;王祥北《〈孔侍中帖〉书写时间考》进而考证“孔侍中”为孔愉的从子孔坦。

③领军:容庚在《王羲之及其墨迹》考证为是王羲之的从弟,中书令、领将军王洽。

作品赏析

结体

“欹侧”是王体行书最典型的特点,唐太宗李世民所言:“凤翥龙蟠,势如斜而反直。”左欹、右侧、上欹下侧和左欹右侧局部是斜的,但整个字又是正的,……《孔侍中帖》,第一个“九”字,只有两笔,下端已是左低右高,再加上一点斜势,表现出欹侧欲飞的神态。第二行的“孔”字,左半向右倾斜,右面的竖弯钩也似乎在向右倒,但下部的拐弯平而有力,使这一笔起了墙壁的作用,顶住了左旁右倒的力量,表现出“似欹反正”的特色。

章法

《孔侍中帖》行动线趋向平稳,与《姨母帖》相似,但各段动线吻合,“孔侍”两处错位较大的断点,成为流畅的节奏中有力的顿挫,使平稳中有生动之致。

书法作品中,如能分黑布白运用得宜,则可明亮通气,无笔墨处亦成画境。王羲之尺牍作品,既没有大块密集的黑点画,也没有大块虚起的空白处,总是虚实相混,疏密匀停,静中有动,但动势不大;动中有静,但静而不僵,舒缓自若,清新隽逸,是一种最美的布白形式。而清笪重光《书筏》分空白为两类:“匡廓之白,手布均齐;散乱之白,眼布匀称。”

匡廓之白如《平安帖》的“当、复、悉”字,《何如帖》的“赖”结体中的“口”,生成较大的空间,与其它繁重的笔画,相映成趣。《丧乱帖》中的“毒、甚、心、纸”字,匡廓之白,如近于圆规的使转,别成一境界。

散乱之白如《二谢帖》的“再拜”、“所送议”字,《孔侍中帖》的“问”字,《丧乱帖》的“何言”字,散乱之白,无完整的匡廓,使黑白的布置,可以不齐而齐,如夜深初静,风烛摇曳未定,令人难以捉摸。

行气 《孔侍中帖》六行,主要为行书,其中有的字规矩若楷,有些字纵肆如草,间集一起,却和谐一体,绝无格生之感。“九月”起始,扩大,“十七日”收敛,但以浓重而与前两字映衬和谐。“报”字用笔虽然粗重,但左敛右放,于起笔落笔之间交待清楚,笔姿揖让向背,结体敦实而又趋势若动,工而灵活。第二行最后两字“至不”之间距离似乎稍大,但整幅看来却又泯然不显,恐系为与第一行末字“固”相衬,故“不”字中竖极重而下长。第三行之“领”字,第一撇放之甚长且远,其他皆依附其侧,而精神振奋,皆赖此一笔之力。第四行“不”字,中竖已然偏左之甚,为了救正,竟将末笔之点,偏向右边平放出去。“忘心”二字之神态笔致可称率意信手,但恰到妙处。两个“心”字虽有似处,而又来路去路大不相同。末两行最为精彩,“旨遣”两字相连,“遣”字之一捺仅蜷缩稍微一露,试着若放长笔必致与上部并列而板滞失神。“取”字“又”旁的写法特殊处理,能带动全字的精神。“息”字的心字距上一行“忘心”之“心”不远,易显雷同,但其姿神又以收敛含蓄为意趣。“羲之”两字起连,“羲”字大小省笔,与“之”衔接,似成一字,甚是巧妙。最后“报”字最后三笔连成一笔,细锋轨迹益增神采。

【作者】王羲之

【年代】东晋

【书体】行草

【墨拓】唐代

【材质】硬黄纸本,双钩廓填

【形制】轴装

【字数】3行,25字

【收藏】前田育德会

《孔侍中帖》与《频有哀祸帖》、《忧悬帖》合装。前后九行共一纸,总称为《孔侍中帖》或《九月十七日帖》。纵24.8厘米,宽41.8厘米。字幅中央纸缝处钤有“延历敕定”朱文印记三方。《孔侍中帖》原为手卷,1941年(日本昭和十六年)改为轴装。

《法书要录》载褚遂良《右军书目》“行书都五十八卷”第十四卷中著录。

法帖内容

原文

九月十七日羲之报①:且因孔侍中信书②,想必至。不知领军疾,后问③。

注释

①九月十七日羲之报:“九月十七日”,王祥北《〈孔侍中帖〉书写时间考》考证为公元334年(东晋晋咸和九年),王羲之年32岁。

②且因孔侍中信书:“孔侍中”,徐邦达在《古书画过眼要录·晋隋唐五代宋书法》,刘涛在《中国书法全集》第19卷分别考证“或以为孔愉”,但同时认为孔愉任侍中一职时,王羲之年龄只二十余岁;王祥北《〈孔侍中帖〉书写时间考》进而考证“孔侍中”为孔愉的从子孔坦。

③领军:容庚在《王羲之及其墨迹》考证为是王羲之的从弟,中书令、领将军王洽。

作品赏析

结体

“欹侧”是王体行书最典型的特点,唐太宗李世民所言:“凤翥龙蟠,势如斜而反直。”左欹、右侧、上欹下侧和左欹右侧局部是斜的,但整个字又是正的,……《孔侍中帖》,第一个“九”字,只有两笔,下端已是左低右高,再加上一点斜势,表现出欹侧欲飞的神态。第二行的“孔”字,左半向右倾斜,右面的竖弯钩也似乎在向右倒,但下部的拐弯平而有力,使这一笔起了墙壁的作用,顶住了左旁右倒的力量,表现出“似欹反正”的特色。

章法

《孔侍中帖》行动线趋向平稳,与《姨母帖》相似,但各段动线吻合,“孔侍”两处错位较大的断点,成为流畅的节奏中有力的顿挫,使平稳中有生动之致。

书法作品中,如能分黑布白运用得宜,则可明亮通气,无笔墨处亦成画境。王羲之尺牍作品,既没有大块密集的黑点画,也没有大块虚起的空白处,总是虚实相混,疏密匀停,静中有动,但动势不大;动中有静,但静而不僵,舒缓自若,清新隽逸,是一种最美的布白形式。而清笪重光《书筏》分空白为两类:“匡廓之白,手布均齐;散乱之白,眼布匀称。”

匡廓之白如《平安帖》的“当、复、悉”字,《何如帖》的“赖”结体中的“口”,生成较大的空间,与其它繁重的笔画,相映成趣。《丧乱帖》中的“毒、甚、心、纸”字,匡廓之白,如近于圆规的使转,别成一境界。

散乱之白如《二谢帖》的“再拜”、“所送议”字,《孔侍中帖》的“问”字,《丧乱帖》的“何言”字,散乱之白,无完整的匡廓,使黑白的布置,可以不齐而齐,如夜深初静,风烛摇曳未定,令人难以捉摸。

行气 《孔侍中帖》六行,主要为行书,其中有的字规矩若楷,有些字纵肆如草,间集一起,却和谐一体,绝无格生之感。“九月”起始,扩大,“十七日”收敛,但以浓重而与前两字映衬和谐。“报”字用笔虽然粗重,但左敛右放,于起笔落笔之间交待清楚,笔姿揖让向背,结体敦实而又趋势若动,工而灵活。第二行最后两字“至不”之间距离似乎稍大,但整幅看来却又泯然不显,恐系为与第一行末字“固”相衬,故“不”字中竖极重而下长。第三行之“领”字,第一撇放之甚长且远,其他皆依附其侧,而精神振奋,皆赖此一笔之力。第四行“不”字,中竖已然偏左之甚,为了救正,竟将末笔之点,偏向右边平放出去。“忘心”二字之神态笔致可称率意信手,但恰到妙处。两个“心”字虽有似处,而又来路去路大不相同。末两行最为精彩,“旨遣”两字相连,“遣”字之一捺仅蜷缩稍微一露,试着若放长笔必致与上部并列而板滞失神。“取”字“又”旁的写法特殊处理,能带动全字的精神。“息”字的心字距上一行“忘心”之“心”不远,易显雷同,但其姿神又以收敛含蓄为意趣。“羲之”两字起连,“羲”字大小省笔,与“之”衔接,似成一字,甚是巧妙。最后“报”字最后三笔连成一笔,细锋轨迹益增神采。