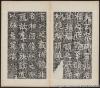

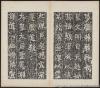

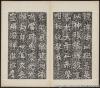

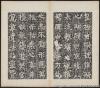

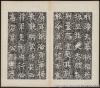

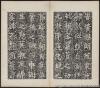

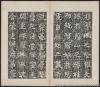

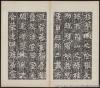

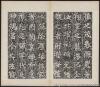

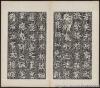

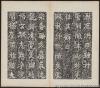

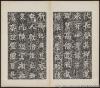

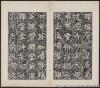

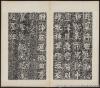

兜底儿网名帖大全: 286 北魏 《晖福寺碑》

篆额为阳文9字“大代宕昌公晖福寺碑”。北魏太和十二年(488)七月刻。此碑是具有独特风格的北魏早期(迁都以前)作品, 此碑用笔方峻而端整,锋芒毕露,与《张猛龙碑》风格极似。笔画拙重,章法、结字都不甚严格。直斜俯仰皆似随意,故呈现一种自然、质朴的美。和同期而早一年的南齐《刘岱墓志》的秀美、精巧相比,表现出一种豪放、朴拙的北方民族的气质。康有为十分欣赏此碑,曾誉其为“丰厚茂密之宗”,认为“宽博若贤达之德”。又说“丰厚之《定国寺》岂若《晖福寺》”。并认为它是《谷朗碑》和钟元常一派的“法嗣”。

北魏时期是书法艺术史上蓬勃发展的阶段,在整个南北朝时期,北方中原地区书法以北魏碑刻为代表,因此“魏碑”、“北碑”成为北朝书法的代名词。北朝各政权都是由北方少数民族建立,人民性格朴质豪放,倡导尚武精神,同时又积极吸收汉族文化。在书法艺术上则表现出雄峻坚实的艺术风格。康有为在《广艺舟双楫》中言其十个特点:“一曰魄力雄强,二曰气象浑穆,三曰笔法跳越,四曰点画峻厚,五曰意态奇逸,六曰精神飞动,七曰兴趣酣足,八曰骨法洞达,九曰结构天成,十曰血肉丰美。”《宕昌公晖福寺碑》是北魏书法佳品之一,具有一定的代表性。它书法整篇宏整遒丽,下笔锋芒内敛,线条凝炼,结体气势豪放。用笔方圆兼备,以圆为主。与同时代北魏碑刻作品相比,风格接近于稍晚于它的永平四年(511)的《郑文公碑》。康有为在《广艺舟双楫》中将这两通碑同列为“妙上品”,并评价说:“《宕昌公晖福寺碑》书法高简,为丰厚茂密之宗,隶楷之极则。”

《大代宕昌公晖福寺碑》刻于北魏孝文帝太和十二年(488),原立澄城县北寺村晖福寺中,《金石录》、《寰宇访碑录》、《澄城县志》均有记载。因“乡人迷信,谓碑拓一次,地方数年不雨,或村上多死幼童,及将碑字划用油灰涂之,禁人摹拓。虽官宪求之,亦必群起反抗,故拓本稀少”。1919年,晋军援陕,筹措军饷,强行摹拓出售,该碑拓片方才得以流传。1971年移入西安碑林博物馆收藏。1981年12月载入《中国书法大词典》,据《澄城县志》所载,碑文“记叙监修官散骑常侍,安西将军,吏部内行尚书宕昌公王庆时修建晖福寺功绩及寺院壮观”碑题《大代宕昌公晖福寺碑》。

“大代”和“宕昌”的含意——“代”,是十六国时期鲜卑族拓跋部什翼健所建的国家,定都于盛乐(含内蒙古和林格尔北)。从公元338年正式建立到376年,为前秦苻坚所灭,仅存在39年。淝水之战后,前秦在北方衰落,鲜卑拓跋硅于386年重建代国,称代王。同年改国号为魏,建元登国,史称北魏,亦称拓跋魏、元魏、后魏。到了398年,拓跋硅即皇帝位,定都于平城(含山西大同东北)。平城当时称为代京,因此,“大代”就成了北魏的代称,如同“商朝”又被称作“殷朝”一样。宕昌,是古代羌族的一支,《魏书?宕昌羌传》:“宕昌羌者,其先盖三苗之胤,周时与庸、蜀、微、卢等八国从武王灭商……有梁勤者,世为酋帅,得羌豪心,乃自称王焉。勤孙弥忽,世祖初,遣子弥黄奉表求内附,世祖嘉之,遣使拜弥忽为宕昌王……其地自仇池以西,东西千里,席水以南,南北八百里……高祖时,遣子桥表贡朱砂、雌黄、白石胆各一百斤。自此后,岁以为常,朝贡相继。”北魏分裂后,西魏为统治宕昌,任宕昌王梁山定为岷州刺史。至北周保定四年(564),宕昌王梁弥定与吐谷深反魏,被宇文泰所灭,在宕昌故地置宕州(治所在今甘肃宕昌县),宕昌国自此而终,宕昌羌地逐渐汉化。

王庆时的生平事迹一一王庆时是北魏前期宦官,出身于李润镇的羌族贵族中,因而封爵时被赐为宕昌公。李润镇羌族王氏,本姓为钳耳,这与《水经注?漯水注》所载“平城东郭外,太和中阉人宕昌公钳耳庆时立祗洹舍于东皋”是相符的。在“世宗时复改为王焉”,因此钳耳氏不在太和年中孝文帝下诏改鲜卑姓氏为汉姓之中,故《魏书?官氏志》中不见。《魏书王遇传》:“王遇,字庆时,本名他恶,冯翊李润镇羌也。与雷、党、不蒙俱为羌中强族。自云其先姓王,后改氏钳耳,世宗时复改为王焉。自晋世已来,恒为渠长。父守贡,为郡功曹,卒。遇既贵,追赠安西将军、秦州刺史、澄城公。遇坐事腐刑,为中散,迁内行令、中曹给事中,加员外散骑常侍、右将军,赐爵富平子。迁散骑常侍、安西将军,进爵宕昌公。拜尚书,转吏部尚书,仍常侍。例降为侯。出为安西将军、华州刺史,加散骑常侍。幽后之前废也,遇颇言其过。及后进幸,高祖对李冲等申后无咎,而称遇谤议之罪。冲言:“果尔,遇合死也。”高祖曰:“遇旧人,未忍尽之,当止黜废耳。”遂遣御史驰驿免遇官,夺其爵,收衣冠,以民还私第。世宗初,兼将作大匠。未几,拜光禄大夫,复夺爵。废后冯氏之为尼也,公私罕相供恤。遇自以常更奉接,往来祗谒,不替旧敬,衣食杂物,每有荐奉。后皆受而不让。又至其馆,遇夫妻迎送谒伏,侍立执臣妾之礼。遇性巧,强于部分。北都方山灵泉道俗居宇及文明太后陵庙,洛京东郊马射坛殿,修广文昭太后墓园,太极殿及东西内堂、风处诸门制度,皆遇监作。虽年在耆老,朝夕不倦,跨鞍驱弛,与少壮者均其劳逸。……卒于官。初,遇之疾也,太傅、北海王与太妃俱往临问,视其危状,为之泣下。其善奉诸贵,致相悲悼如此。赠使持节、镇西将军、雍州刺史,侯如故。”

《晖福寺碑》记述王庆时为“二圣”修建三级浮屠的原因:“散骑常侍、安西将军、吏部内行尚书宕昌公王庆时,资性明茂,秉心渊懿。位亚台衡,任总机密。冀赞之功光于帝庭,忠规之节彰于朝司。每惟会施之诚罔申,谢生之勤莫报,庶凭冥津,玄朝有寄,乃罄竭丹诚,于本乡南北旧宅上,为二圣造三级佛图各一。……夫功高德盛,徽声播于管弦;业隆旷载,刊迹流于后昆。所以光宣机摹,永垂不朽。故姻旧庆慈善之至,邑里感惠训之诚。遂镌石立言,式扬晖烈。”

与晖福寺及王庆时相关的三个皇后:1、“文成文明皇后冯氏,长乐信都人也。父朗,秦、雍二州刺史、西城郡公。母乐浪王氏。后生于长安,有神光之异。朗坐事诛,后遂入官。世祖左昭仪,后之姑也,雅有母德,抚养教训。年十四,高宗践极,以选为贵人,后立为皇后。高宗崩,……显祖即位,尊为皇太后,……太后行不正,内宠李弈。显祖因事诛之,太后不得意。显祖暴崩,时言太后为之也。承明元年,尊曰太皇太后,复临朝听政。……自太后临朝专政,高祖雅性孝谨,不欲参决,事无巨细,一禀于太后。……是以威福兼作,震动内外。故杞道德、王遇、张佑、苻承祖等拔自微阉,岁中而至王公;………十四年,崩于太和殿,时年四十九。……谥曰文明太皇太后,葬于永固陵。”2、“孝文废皇后冯氏,太师熙(文明太后之兄)之女也。……车驾南伐,后留京师。高祖又南征,后率六宫迁洛阳。……高祖后重引后姊昭仪至洛,稍有宠,后礼爱渐衰。昭仪自以年长,且前入宫掖,素见待念,轻后而不率妾礼。后虽性不妒忌,时有愧恨之色。昭仪规为内主,谮构百端。寻废后为庶人。后贞谨有德操,遂为练行尼。后终于瑶光佛寺。”3、“孝文幽皇后,亦冯熙女。母曰常氏,本微贱,得幸于熙。……生后与北平公夙。文明太皇太后欲家世贵宠,乃简熙二女俱入掖庭,时年十四。后有资媚,偏见爱幸。未几疾病,文明太后乃遣还家为尼。高祖犹留念焉。岁余而太后崩。高祖服终,颇存访之。又闻后素疹痊除,遣阉官双三念玺书劳问,遂迎赴洛阳。乃至,宠爱过初,专寝当夕,宫人稀复进见。拜为左昭仪,后立为皇后。始以疾归,颇有失德之闻。高祖频岁南征,后遂与中官高菩萨私乱。……是时,彭城公主,宋王刘昶子妇也,年少嫠居。北平公冯夙,后之同母弟也,后求婚于高祖,高祖许之。公主志不愿,后欲强之。婚有日矣,公主密与侍婢与家僮十余人,乘轻车,冒霖雨,赴悬瓠奉谒高祖,自陈本意,因言后与菩萨乱状。……高祖素至孝,犹以文明太后故,未便行废。……高祖疾甚,谓彭城王勰曰:“后宫久乖阴德,自绝于天。若不早为之所,恐成汉末故事。吾死之后,可赐自尽别宫,葬以后礼,庶掩冯门之大过。”高祖崩,梓宫达鲁阳,乃行遗诏。……谥曰幽皇后,葬长陵茔内。”

大代宕昌公晖福寺碑介绍 - 春来草自青 - 春来草自青

晖福寺碑的书法艺术成就一一北魏时期是书法艺术史上蓬勃发展的阶段,在整个南北朝时期,北方中原地区书法以北魏碑刻为代表,因此“魏碑”、“北碑”成为北朝书法的代名词。北朝各政权都是由北方少数民族建立,人民性格朴质豪放,倡导尚武精神,同时又积极吸收汉族文化。在书法艺术上则表现出雄峻坚实的艺术风格。康有为在《广艺舟双楫》中言其十个特点:“一曰魄力雄强,二曰气象浑穆,三曰笔法跳越,四曰点画峻厚,五曰意态奇逸,六曰精神飞动,七曰兴趣酣足,八曰骨法洞达,九曰结构天成,十曰血肉丰美。”《宕昌公晖福寺碑》是北魏书法佳品之一,具有一定的代表性。它书法整篇宏整遒丽,下笔锋芒内敛,线条凝炼,结体气势豪放。用笔方圆兼备,以圆为主。与同时代北魏碑刻作品相比,风格接近于稍晚于它的永平四年(511)的《郑文公碑》。康有为在《广艺舟双楫》中将这两通碑同列为“妙上品”,并评价说:“《宕昌公晖福寺碑》书法高简,为丰厚茂密之宗,隶楷之极则。”