兜底儿网名帖大全: 382 南朝 《佛说生经》

2016-06-20 13:36:44

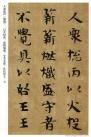

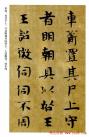

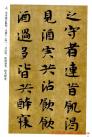

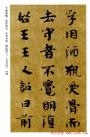

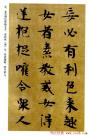

《佛说生经》残卷,由释慧湛书于南朝陈宣帝太建八年(公元576年)。释慧湛为南京白马寺僧,本经由南京传至敦煌。因其书法佳绝,为主人宝藏,直至1002年被埋于莫高窟藏经洞。九百年后王道士发现秘密,遂开洞出经,陆续盗卖。此残卷现藏法国国家图书馆。

本卷《佛说生经》凡六十行,行十七字,卷首残佚数行,硬黄纸本,卷轴装,行间有乌丝栏,卷末有题记五行,书风与正文一致。

此卷字体在楷隶之间,用笔含蓄自然,不少细节仍无可避免地保留着汉隶的书写特征,不少字的最后一笔向右拉伸的长度与走势都体现着汉隶的影响,例如很多长捺末端呈向右上舒展势,只是波挑不如两汉碑版明显。行笔速度应该是很慢的,没有明显的钩、挑,到笔画末尾处笔锋稍稍调整便离开纸面,给人以一种含蓄莹润的美感。疏朗空灵而不失严谨端和的造型,却更多地表现出向成熟的楷书演化的态势,方框多不封口,如“曰”、“口”等字左上方留出一个“缺口”,字内空间有意拉大,气势开张,这种处理广为后世书家所借鉴,如明代的王宠小楷多作此态,以此营造一种空灵之美、疏淡之趣,当然,其结字之端和浑穆之感还得益于汉隶的影响。此卷《佛说生经》对早期晋写本经卷质朴自然有所继承,然而,貌似更多地具有南方比较成熟的楷书的某些特质,于顿挫中显厚重静穆。

这一残卷用笔大抵自然粗浑,和多数敦煌写本一样,于笔法并不深究,有别于传统意义上的作为帖学之祖的二王一脉重视用笔的书写方式,还是以捺画为例,两端尖细,中部粗厚,说明没有过多的用笔动作,直起直收,貌似有回锋的意思的横画中也很难看出落笔的笔锋,就连转折处也难见关节之构造,表现出用笔之率性自如,如此崇尚自然不事雕琢自是难能可贵。尤值得注意的是,这一残卷中有些用笔方法在六朝人的书写习惯中出现得少之又少,可作为这件作品最大的用笔特色来谈:横画充当一字之主笔时,向两边尤其是右边拉伸的长度比较大,偶有断笔,这一习惯或有可能取之于隶势也未可知。总而言之,其简洁之天趣,朴拙之韵味,足可为一时之冠。反观此作,虽声名不如当时二王之属,亦自有其佳处,可以这么说,在这个隶书向楷书转型的时期里,敦煌残卷《佛说生经》毫不逊色于作为转型期代表作的《高肃碑》,《高肃碑》用笔多藏锋,这一点上,《佛说生经》与之迥异,然形态之俯仰变化、线质之浑穆圆厚,相去无几。

南北朝时期,北方地区政权更迭频繁,其中不少少数民族政权生产力与生产关系比较落后,有的甚至处于“刻木结绳,不为文字”的蒙昧状态,文明程度不高。社会的大背景如此,艺术必然亦复如是,“郁郁乎文哉”的南方文明孕育了快速向前发展的艺术形态,从字体的楷化进程来说,南方明显是走在北方前面的,敦煌残卷《佛说生经》便是明证,此时,以此卷经文为代表的敦煌文书展示着姿态万千而非固定于几种经典的书写方式的存在,它们出现在中国书法史上,有效地弥补了我们对于“经典”与“传统”的单一的诠释立场,乃至构成一个与传统意义上的“经典”相对立的书法美学样式,世俗化的书写风格逐渐为后世书家所认同,成为普遍认可的取法对象。

康有为在其书论名著《广艺舟双楫》中曾云:“夫纸寿不过千年,流及国朝,则不独六朝遗墨,不可复睹,即唐人钩本,已等凤毛矣。”而《佛说生经》残卷犹能流传至今,不能不说是一个奇迹。历史幸甚。

本卷《佛说生经》凡六十行,行十七字,卷首残佚数行,硬黄纸本,卷轴装,行间有乌丝栏,卷末有题记五行,书风与正文一致。

此卷字体在楷隶之间,用笔含蓄自然,不少细节仍无可避免地保留着汉隶的书写特征,不少字的最后一笔向右拉伸的长度与走势都体现着汉隶的影响,例如很多长捺末端呈向右上舒展势,只是波挑不如两汉碑版明显。行笔速度应该是很慢的,没有明显的钩、挑,到笔画末尾处笔锋稍稍调整便离开纸面,给人以一种含蓄莹润的美感。疏朗空灵而不失严谨端和的造型,却更多地表现出向成熟的楷书演化的态势,方框多不封口,如“曰”、“口”等字左上方留出一个“缺口”,字内空间有意拉大,气势开张,这种处理广为后世书家所借鉴,如明代的王宠小楷多作此态,以此营造一种空灵之美、疏淡之趣,当然,其结字之端和浑穆之感还得益于汉隶的影响。此卷《佛说生经》对早期晋写本经卷质朴自然有所继承,然而,貌似更多地具有南方比较成熟的楷书的某些特质,于顿挫中显厚重静穆。

这一残卷用笔大抵自然粗浑,和多数敦煌写本一样,于笔法并不深究,有别于传统意义上的作为帖学之祖的二王一脉重视用笔的书写方式,还是以捺画为例,两端尖细,中部粗厚,说明没有过多的用笔动作,直起直收,貌似有回锋的意思的横画中也很难看出落笔的笔锋,就连转折处也难见关节之构造,表现出用笔之率性自如,如此崇尚自然不事雕琢自是难能可贵。尤值得注意的是,这一残卷中有些用笔方法在六朝人的书写习惯中出现得少之又少,可作为这件作品最大的用笔特色来谈:横画充当一字之主笔时,向两边尤其是右边拉伸的长度比较大,偶有断笔,这一习惯或有可能取之于隶势也未可知。总而言之,其简洁之天趣,朴拙之韵味,足可为一时之冠。反观此作,虽声名不如当时二王之属,亦自有其佳处,可以这么说,在这个隶书向楷书转型的时期里,敦煌残卷《佛说生经》毫不逊色于作为转型期代表作的《高肃碑》,《高肃碑》用笔多藏锋,这一点上,《佛说生经》与之迥异,然形态之俯仰变化、线质之浑穆圆厚,相去无几。

南北朝时期,北方地区政权更迭频繁,其中不少少数民族政权生产力与生产关系比较落后,有的甚至处于“刻木结绳,不为文字”的蒙昧状态,文明程度不高。社会的大背景如此,艺术必然亦复如是,“郁郁乎文哉”的南方文明孕育了快速向前发展的艺术形态,从字体的楷化进程来说,南方明显是走在北方前面的,敦煌残卷《佛说生经》便是明证,此时,以此卷经文为代表的敦煌文书展示着姿态万千而非固定于几种经典的书写方式的存在,它们出现在中国书法史上,有效地弥补了我们对于“经典”与“传统”的单一的诠释立场,乃至构成一个与传统意义上的“经典”相对立的书法美学样式,世俗化的书写风格逐渐为后世书家所认同,成为普遍认可的取法对象。

康有为在其书论名著《广艺舟双楫》中曾云:“夫纸寿不过千年,流及国朝,则不独六朝遗墨,不可复睹,即唐人钩本,已等凤毛矣。”而《佛说生经》残卷犹能流传至今,不能不说是一个奇迹。历史幸甚。