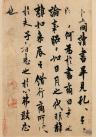

兜底儿网名帖大全: 480 唐代 欧阳询 《卜商帖》

此贴释文:"卜商读书毕,见孔子。孔子问焉,何为于书。商曰,书之论事,昭昭如日月之代明,离离如参辰之错行,商所受于夫子者,志之于心,弗敢忘也。"

这段文字见于《尚书·大传》,并收入《艺文类聚》卷五五《杂文部·读书》,与史籍相较,帖中个别字有出入。

卜商是孔子弟子,字子夏,春秋时卫国人。他师事孔子,师生间常有议论问答,极富哲理。

《卜商帖》用墨浓重,行气淹贯,下笔锋利如斩钉截铁。他楷书中的瘦劲典雅,在这里转化为锋锐的笔痕,似乎还残留着北派书法中的方劲笔法。但是墨气却极为鲜润,笔画饱满丰腴,起笔简截而少婉约之势,是与当时流行的王羲之或王献之书风大不一样的。正如清人吴升《大观录》跋:"笔力峭劲,墨气鲜润。"

欧阳询(557--641),字信本,潭州临湘(今长沙)人。一生经历陈、隋、唐三朝。他聪颖善悟又刻意勤奋,仕隋时已为太常博士。晚年任太子率更令、弘文馆学土等职,并参与了《艺文类聚》的编纂工作。

欧阳询与虞世南、褚遂良、薛稷并称为唐初四大书家,影响极大。传世书迹以楷书著称,主要有《九成宫醴泉铭》、《皇甫诞碑》、《虞恭公碑》等。张怀瓘在《书断》中说欧阳询:“八体尽能,笔力劲险,篆体尤精,飞白冠绝,峻于古人。”很遗憾的是,他“尤精”的篆体及“冠绝”的飞白我们却无缘一见。所见者有隶书《房彦谦碑》、《宗圣观记》,小楷有《千字文》等。

欧阳询的行书因其楷书书名太大又加上留传较少而影响不大。所昭者仅《卜商帖》、《梦奠帖》、《张翰帖》等,又字数寥寥。但正如“得名迹数行终身临之,便可名之于世!”历史上还是有不少书家管中窥豹,并取得卓然成就的。据传《卜商帖》与《梦奠帖》、《张翰帖》均属于欧阳询的《史事帖》,乃欧阳询记述古人逸传之作,并汇成一集,总称《史事帖》,后来被拆散,仅存此三。《梦奠帖》、《张翰帖》出于己意,与楷书一脉相承,但又多右军遗韵,惟《卜商帖》独具一格。

《卜商帖》用笔斩钉截铁,露锋切入,坚挺而饱满。明显带有北碑棱角分明、方整雄强的痕迹。第三行之“日”字如单独拿出放进《始平公》恐怕也不会有太大的风格差异吧。这样的方峻的用笔不禁使我想起《万岁通天帖》中王氏一门的书迹。曾记得读书时,听一位老师讲到于右任一日去看望沈老(尹默),沈老出示所临《兰亭》数纸,于皆摇头,倒是对弃于纸篓中临本甚为赞赏,以为得右军真意,并加言二王帖中有许多魏碑的用笔方法。事情是真是假,是确有其事还是这位老师为推广个人观点而借名人之力不得而知。但当时我是不以为然的,晋人墨迹早于北朝碑刻达一百多年,这样说不是有悖常识吗?但后来我个人是确确地体会到了!一点启示是:晋人之真迹不存,从去晋不远的北朝碑刻中窥探晋人风神,也是一个阶梯吧。

话说远了,回到《卜商帖》。整体来看,此帖前三行,尤其前两行多楷意,也较为稳当。写到后来,略有松弛,行书意味逐渐增多,行气峥嵘,笔势跌宕。尤其是这种字形左低右高的左倾取势恐怕有点似曾相识,加上结字上松下紧的处理,可以说,如果不是流传有绪,说是米芾早期之作,谁又能找出确切的反驳理由?