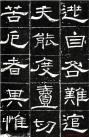

兜底儿网名帖大全: 533 唐代 梁升卿 《御史台精舍碑》

碑题"大唐御史台精舍碑铭并序",碑文十八行,满行三十字,隶书。额题"御史台精舍碑",二行,行三字,篆书。崔湜撰文,梁升卿书,赵礼刻。碑螭首方座,通高一百四十五厘米,宽六十五厘米,厚十三厘米。碑阴、碑侧、前后碑额空处均有题名。唐开元十一年(723)刻立。此碑原立于唐长安御史台,元代移于省衙,现藏西安碑林博物馆。

梁升卿,生卒不详,初仕奉天县尉,后官至广州都督,太子右庶子,约天宝初年卒。与张九龄友善。博学工书,以隶书名世。传世的书迹有泰山摩崖《东岳朝觐颂》(已毁),《御史台精舍碑》等。

御史台在唐代是专门负责依据刑法典章来弹劾纠举百官犯罪的中央最高机构,精舍指的是佛堂,在御史台所设的刑狱旁附建佛堂,是武则天朝出现的新鲜事物,旨在依靠佛教的感化力,使有罪的官员能痛自忏悔,持心向善,以求度尽苦厄,归命自保。撰者崔湜是唐中宗朝的宰相,碑文则是他在武则天朝任殿中侍御史时撰写的。

御史台精舍碑书法涉及内容为研究唐代的监察制度、监察机构、狱政措施、立法状况和法制思想,尤其对研究宗教与中国古代法律制度的关系提供了重要的依据。御史台是唐代的监察机关,碑文记录了当时在御史台不仅设有监狱,而且在狱旁还设有精合,这说明当时实行了利用佛教感化囚徒,求佛度难的狱政措施,反映了佛教思想对唐代法制思想的影响,碑阳及两侧刻有曾做过御史的七百多人的姓名。

唐《御史台精舍碑》是件难得的法制史文物。它以石刻史料填补了新旧《唐书》的空白,为研究唐代监察制度、监察机构、狱政措施以及立法状况与法制思想,尤其是宗教与中国古代法律制度的关系,提供了重要线索。碑文说明,唐朝在其封建的监察机构御史台中,不仅设置台狱,而且于台狱之内又置精舍(佛舍)。这一重要的狱政措施,反映了佛教思想对唐代法制思想的影响。