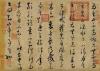

兜底儿网名帖大全: 667 唐代 怀素 《论书帖》

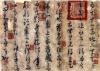

怀素《论书帖》草书墨迹,纸本,纵38.5厘米,横40.5厘米,9行,共85字。帖前有宋徽宗赵佶金书签题《唐僧怀素行书论书帖》,帖后有乾隆皇帝行书释文,赵孟睢⑾钤甑热颂獍稀?卷中钤有“宣和”、“政和”、“绍兴”、“秋壑图书”、“内府图书之印”、“项子京家珍藏”、“旷奄”、“乾隆”、“嘉庆”、“宣统御鉴之宝”等鉴藏印。

从艺术风格上看,《论书帖》不同于怀素其他如《自叙帖》、《食鱼帖》等用"古瘦"和"半无墨"的毛笔创作的笔意连绵不绝、体势险绝诡奇、极度夸张浪漫的狂草之作,笔下明显洋溢出东晋王羲之恬淡平和的风神气息。

怀素草书,一般说是继承和发展了张旭的草书,所以有“以狂继颠”的说法。董追《广川书跋》云:“怀素于书法,自言得笔法三昧。观唐人评书,谓不减张旭,素虽驰骋绳墨外,而回旋进退莫不中节”,“今其书自谓真出钟(钟繇),草出张(张芝)。”但无论如何,他的草书总是以奔放纵逸为基本面目的。而《论书帖》则与我们常见的怀素的草书大有不同。他的《书帖》写得“匀稳熟”,“出入规矩,绝狂怪之形”。是今草中有章草遗意的佳作。

《论书帖》前后800来年,流传有绪,最早著录于《宣和书谱》,曾经宋宣和内府、元张晏、明项元汴、清高士奇、安歧、清内府收藏。项氏收藏时,前隔水尚有宋徽宗泥金书签,今已佚失。现藏辽宁省博物馆。《宣和书谱》、《清河书画舫》、《江屯阝清夏录》、《墨缘汇观》中均有著录。

释文:为其山不高,地亦无灵;为其泉不深,水亦不清;为其书不精,亦无令(今)名,后来足可深戒,藏真自风发。近来已四岁,近蒙薄减,今所为其颠逸,全胜往年。所颠形诡异,不知从何而来。常自不知耳,昨奉《二谢》书,问知山中事有(?)也 。

1、笔短意长,神会意领。

恬静、轻柔是怀素《论书帖》的基本情调,它提供给欣赏者的是一种怡然淡静的愉悦感。它与跌宕奔放,纵逸豪迈的《自叙帖》形成了一种鲜明的对比,就用笔的速度来看,《自叙帖》用笔激越,神速骇人,飞速的笔锋似乎要从刚写出的点画中游离出来,飞舞的线条,迅捷的速度,奔放的情绪已无法顾及单字的构型,连绵的线条将数字连成了一个一个的艺术组合,如狂风骤雨,席卷而来。而《论书帖》用笔轻盈,笔短意长,神合默契,整体看去节奏轻盈,如舞者舞步,似溪水流淌。具体看去,每个字并非以线顺势连接而成,而是有着明显的暗示,这些中断的线条看上去虽然不完整,让人有一种“迅雷不及掩耳之势”的感觉,但欣赏着通过这些暗示,在一定的审美意识的引领下,很快扑捉到一种心有灵犀的神会意领,最终达到一种内在默契。笔短而意长,娴静而优美。“不”字,各笔画几乎皆使以点画,用笔虽短,但气脉相连,可谓墨有尽而意无穷,此字看上去如翘首盼望游子归的慈母,心中寓藏着“意恐迟迟归的”深切爱意。

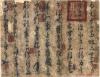

2、提按鲜明,轻盈活泼。

提按是表现书法线条节奏韵律的重要手段之一,提则轻,按者重。人们常说;“书法是凝固在宣纸上的音乐”此语可谓识者珍言。书法用笔的提按,如跌宕起伏的美丽乐章,欣赏者通过视觉审美,感触这些轻重跳荡的如同“大珠小珠落玉盘”的音乐般笔触,最终以审美的心态去感受作者或喜或悲,或哀或乐的情怀,以及依此而引发欣赏者更多的艺术感受。《论书帖》用笔提按鲜明,活泼轻盈,如琴弦上跳动的音符,让人产生一种轻松恬静的愉悦之情。“颠”字,左旁用笔浑厚粗壮,沉稳圆润,右边则轻盈活泼,恬静闲雅;图3展示是字与字之间轻重相切的变化,时重时轻,或轻或重,节奏明快,轻盈洒脱,如聆听美妙恬静的小夜曲,闲雅、轻松、淡静,别有一番情趣。

3、游丝轻盈,心态安详。

成语“余音绕梁”,形容歌声的优美动听,韵味无穷。怀素《论书帖》当中,笔与笔、字与字之间的游丝,犹如歌声中的余音,给人以畅快自然之感。“为其山不高”五字顺势而下,游丝轻盈,细腻轻巧,在缓缓的援笔中表现出一种平静、安详的心态,柔和素淡,纯朴闲雅。从此可以看出,此时的怀素已不再是挥动椽笔叱咤风云的形象,更多的是以闲雅淡静的心态。

怀素草书如果没有振衣千仞、涅而不缁襟袍,是难以措笔的。而其小草《论书帖》却是另一番情调,淡雅俗静,自然浑成,“初如食橄榄,真味久愈在”(欧阳修语)。难怪明代项元汴评其草书说:“出规入矩,绝狂怪之形,其合作处,若契‘二王’无一笔无来源。”此语道出了怀素草书的真正奥秘。,若契‘二王’无一笔无来源。”此语道出了怀素草书的真正奥秘。