兜底儿网名帖大全: 697 唐代 《张九龄墓志》

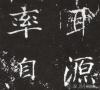

《张九龄墓志》全称《唐故尚书右丞相赠荆州大都督始兴公阴堂志铭并序》1960年7月,广东省考古工作者发掘了距韶关市区二十裏罗源洞山麓的张九龄墓,出土器物一批及墓志铭一盒。墓志铭文字清晰,保存完整,有唐代碑铭遗风,志盖及志石俱作正方形,盖长86.5、宽83、厚18厘米,石长85,宽83、厚15厘米。盖边斜面环镌兽首人身十二生肖像,每边3个。石面罔正楷书刻志铭,共276字。该碑刻于唐开元29年(741),由张九龄同僚、中书侍郎徐安贞撰文,书者不详。

兹将墓志铭全文录下:

“唐故尚书右丞相、赠荆州大都督、始兴公阴堂志铭并序:

太中大夫、守中书侍郎、集贤院学士、东海县开国男徐安贞撰。公姓张氏,讳九龄。其先范阳人,四代祖因官居此地。公诞受正性,体於自然,五行之气均,九德之美具,才位所底,不亦宜欤。盖所阙者降年之数不延,苍生之望未足耳。源以秀才。没赠都督,历任典诏翰,居连率,自中书令而迁端右,凡十八徒焉。序乎官次,存乎事迹,列於中原之碑,备诸良史之笔矣。公之生岁六十有三,以开元廿八年五月薨,廿九年三月三日迁窆於此。韶江环浸,浈山隐起,形胜之地,灵域在焉,神其安之,用永终古。呜呼!嗣子拯号诉罔逮,而谋远图,刻他山之石,志於玄室,人非谷变,知我公之墓於斯。铭曰:

龟筮从兮宅其吉,山盘踞兮土坚实;

呜呼相国君之墓,与气运而齐毕。

张九龄墓志铭记述了张九龄姓名、籍贯、经历及卒年等。张九龄,人称“岭南第一人物”,是岭南地区第一个在中央政府担任宰相的人。《旧唐书·张九龄传》载:“张九龄字子寿,一名博物。曾祖君政,韶州别驾,因家於始兴,今为曲江人。”墓志铭载:“其先范阳人,四代祖因官居此地。”可知张九龄原籍范阳(今北京市),曾祖君政任韶州别驾才落籍曲江,至张九龄已经是好几代了。墓志铭载九龄“诞受正性,体於自然,五行之气均,九德之美具,才位所底,不亦宜欤”。此处是作者对张九龄的气质、品德、才华、地位极尽溢美之词。所谓五行,就是金、木、水、火、土,古代称构成各种物质的五种元素。“九德”是九种品德。《逸周书·常训》载九德,即忠、信、敬、刚、柔、和、固、贞、顺。新旧《唐书》都把张九龄看成是神童。“幼聪敏,善属文。”(《新唐书·张九龄传》)年十三以书致广州刺史王方庆,得到王的赏识。登进士第后,初任校书郎,直至任中书令及尚书右丞相。志文的作者以“源以秀才,没赠都督,历任典诏翰,居连率,自中书令而迁端右,凡十八徒焉”,记叙死者的经历。其中“源以秀才,没赠都督”,指的就是张九龄出身童儒,擢进士第后,始踏入仕途,死后被追赠为荆州大都督。“历任典诏翰,居连率,自中书令而迁端右,凡十八徒焉”。据《新唐书·张九龄传》载张九龄任职有:校书郎,左拾遗,左补阙,司勋员外,中书舍人内供奉,中书舍人,太常少卿,煲州刺史,洪州都督,桂州(都督)兼岭南按察选补使,秘书少监,集资院学士、知院事,工部侍郎、知制诰,中书侍郎,中书侍郎、同中书门下平章事,中书令,尚书右丞相,荆州长史等。《旧唐书》记载张九龄的任职是:校书郎,右拾遗,司勋员外郎,中书舍人,太常少卿,冀州刺史,洪州都督,桂州都督,岭南按察使,秘书少监,集贤院学士、副知院事,中书侍郎,申书侍郎、同中书门下平章事,中书令,尚书右丞相,荆州大都督府长史等。墓志铭仅写至尚书右丞相,而没有写荆州大都督府长史。新旧《唐书》比墓志铭多此一任职变动。而新旧《唐书》有关张九龄任职对比亦有差异。《新唐书》比《旧唐书》多了左补阙及工部侍郎、知制诰,其它基本相同。至於张九龄是否曾任工部侍郎一职,《旧唐书·张说传》解决了这个问题。《张说传》说到讨论张说的父亲陟的谥号时载:“太常谥议日“文贞’,左司郎中阳伯成驳议,以为不称,工部侍郎张九龄立议,请依太常为定,纷纶末决。玄宗为说自制神道碑文,御笔赐谥日文贞,由是方定。”可见张九龄确曾任工部侍郎。

墓志铭载张九龄卒年六十三,纠正新旧《唐书》卒年六十八之误。张九龄於开元廿四年被唐玄宗抑去尚书右丞相,贬为荆州大都督府长史(都督属官,相当秘书长,从三品)。死后追赠为荆州大都督(从二品),爵封始兴公。唐代爵有九等,开国郡公,食邑二千户,正二品。开国县公,食邑一千五百户,从二品。大都督与开国县公品级相同,从此推测,张九龄可能是开国县公。