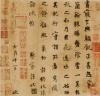

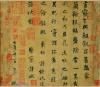

兜底儿网名帖大全: 720 五代 杨凝式 《韭花帖》

《韭花帖》五代 杨凝式 墨迹麻纸本,高26厘米,宽28厘米,共7行,63字,

无锡博物馆藏。

此帖是杨凝式在昼寝乍起、腹中饥饿之时,得到友人馈赠以韭花充饥之后,答谢美意,信笔写下的几行字。文不长,凡七行六十三字。笔札形式,如下:

昼寝乍兴, 輖饥正甚,忽蒙简翰,猥赐盘飧。当一叶报秋之初,乃韭花逞味之始。

助其肥羜,实谓珍羞,充腹之馀,铭肌载切。谨修状陈谢,伏惟鉴察,谨状。

七月十一日 杨凝式状

杨凝式是梁、唐、晋、汉、周五朝元老,官至太子少师。五代朝代更迭频繁,战乱连年,几次入朝为官,又多次寻病辞官。甚至为了避祸,他不得不装疯佯狂。故后世叫杨风子。难得在混乱的年代有此逸性,为自己隔出了一方自由率性的空间。而且他虽高官在位,得到朋友馈赠时却感激不尽,信笔回帖,不能不说是个至情至性之人。简单人爱基础款。通篇文字跳跃着佳兴,萧散闲适的心境跃然纸上,意趣天然。这一信手随笔,书札便成了书法史上不可多得的千古佳作,与同王羲之《兰亭序》、颜真卿《祭侄季明文稿》、苏轼《黄州寒食诗帖》、王徇《伯远帖》并称为“天下五大行书”。因为一盘韭菜花,成就了一篇绝世之作。禅宗把这种妙然天成的佳品比喻作“啐啄”,就像马上要孵化的小鸡在蛋壳里啄,母鸡在外面啄。破壳而出。此亦然。

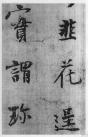

此帖的字体介于行书和楷书之间,布白舒朗,清秀洒脱。董其昌曾说:“少师韭花帖,略带行体,萧散有致,比少师他书欹侧取态者有殊,然欹侧取态,故是少师佳处。”清曾协均《题韭花帖》:“始知纵逸雄强之妙,晋人矩度犹存,山谷比之‘散僧入圣’,非虚议也。”五代杨凝式是由唐代的颜柳欧禇到宋四家苏黄米蔡之间的一个过渡人物。杨凝式的字雅逸风流,沉静自若,有文人风致。黄庭坚对他也是激赏,曾对他的书法有此赞誉:世人尽学兰亭面,欲换凡骨无金丹。谁知洛阳杨风子,下笔便到乌丝阑。说他深得王羲之真意。

杨凝式(公元873年-954年),字景度,号虚白、癸巳人等,华阴(今陕西省华阴县)人,居洛阳。唐昭宗天佑二年(905)进士,任秘书郎。唐亡后,历任后梁、后唐、后晋、后汉、后周五代,官至少师太保。卒于任上,赠太子太傅。凝式善文辞,工书法。

《韭花帖》 墨迹麻纸本,高26厘米,宽28厘米,共7行,63字,为杨凝式的代表作。《韭花帖》是一封信札,是杨凝式在昼寝乍起时,腹中甚饥之时,得珍馐充腹之后,为了答谢友人馈赠美味韭花而信笔写下的几行字。通篇文字洋溢着作者轻松愉悦且又高昂的热情,萧散闲适的心境溢于言表。他的书法更是令人称绝。杨凝式“长于歌诗,善于笔札”。这信手随笔的书札便成了书法史上不可多得的千古佳作。

董其昌曾说:“少师韭花帖,略带行体,萧散有致,比少师他书欹侧取态者有殊,然欹侧取态,故是少师佳处。”此帖的字体介于行书和楷书之间,布白舒朗,清秀洒脱,深得王羲之《兰亭序》的笔意。《韭花帖》,被称天下第五行书。尽管《韭花帖》不论在用笔还是在章法上都与《兰亭序》迥然有别,但它的神韵却与之有异曲同工之妙,黄庭坚赋诗盛赞之说:“世人尽学兰亭面,欲换凡骨无金丹。谁知洛阳杨风子,下笔便到乌丝阑。”清曾协均《题韭花帖》:“《韭花帖》乃宣与秘殿物,观此真迹,始知纵逸雄强之妙处,晋人矩度犹存,山谷比之“散僧入圣”,非虚议也。”

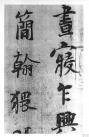

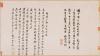

目前所知《韭花帖》共有三本:一为清内府藏本,今藏无锡博物馆(见下图),曾刻入《三希堂法帖》之中;一本为裴伯谦藏本,见于《支那墨迹大成》,今已佚;一本为罗振玉藏本(见上图)。三本之中只有罗振玉藏本为真迹。此帖历来作为帝王御览之宝深藏宫中,曾经入宋徽宗宣和内府,和南宋绍兴内府。元代的这本为张宴所藏,有张宴跋,明时归项元汴、吴桢所递藏。乾隆时期鉴书博士冒灭门之罪,以摹本偷换,摹本留在宫中,即为清内府藏本;真迹后来流到民间,清末为罗振玉购得收藏,今不知所在。

《韭花帖》宽疏、散朗之布白该是其最先夺人眼目的特征。字与字之间,行与行之间,留有大片的空白,这在行书作品中,可谓奇特之极。然其字间含蓄的顾盼,又气脉贯通。平中寓奇的结体则是《韭花帖》最为突出,也最令人叫绝的地方。它把紧密和散落这一对矛盾统一于一体,却无丝毫的牵强,反而给人以自然天成之感,奇趣盎然。通篇形态宛若一闲雅奇士,一举手,一投足,无不雅逸风流,沉静自若。散落的布白和平中寓奇的结体,相得益彰,使得作者萧散闲适的心境跃然纸上。无论是从书法本身,还是文字内容,你都能真切地感受到作者这种散淡的心境。

杨凝式把矛盾引入书法创作中,并取得了空前和谐统一的艺术效果。这除了他超凡的艺术功底和独特的审美情趣之外,恐怕就是他现实心态的写照。他的一生可谓是充满了传奇色彩。杨凝式从唐昭宗时期朝进士及第,授度支巡官,迁秘书郎、直史馆;及至五代,从殿中的侍御史礼部员外郎、三川守到集贤殿直学士、考功员外郎,又从比部郎中、知制诰、右常侍、工户二部侍郎、兵部侍郎等等到最后的左仆射、太子太保,死后诏赠太子太傅,历仕五代。这之中,他几次寻病辞官,又几次入朝为官。从唐末到五代,短短的几十年,朝代数次更迭,战乱连年,社会的矛盾尖锐复杂。可说动荡贯穿了杨凝式的一生,注定他生活的起伏跌宕、波澜不尽。杨凝式无法逃避现实生活中的种种矛盾冲突。他希望国泰民安,他凭借着自己的才俊积极入世。