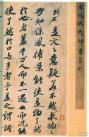

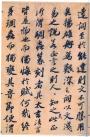

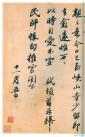

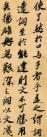

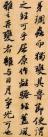

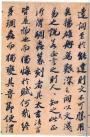

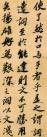

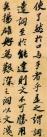

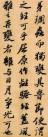

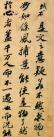

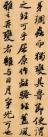

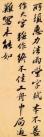

兜底儿网名帖大全: 793 北宋 苏轼 答谢民师论文帖

答谢民师论文帖 共三十三行。书法老练稳重, 态浓而意澹,肉丰而骨劲,有淳古之气。现帖起首处"轼口是文之意疑若"八字并非原本,其中轼字是从帖后"然轼方过临江"句中残剩之字拼凑而成。

苏轼行书《答谢民师论文帖卷》纸本纵27厘米横96.5厘米,上海博物馆藏。此卷为苏轼于元符三年(1100)冬十二月写给友人谢民师的一封信,谈他对文学遣词达意的见解。现存墨迹已阙文章篇首部分。

元符三年(1100)五月,苏轼由儋州内调,九月过广州。谢民师以诗文求教,二人相处甚洽。本文是作者离广州后写给谢民师的第二封信。信中表达了自己的文学见解,特别阐发了艺术传达的规律:一是要“文”,“言之不文,则行而不远”;二是要“达”,“辞至于能达,则文不可胜用”。但艺术传达是有条件的,这就是“使物了然于心”、“了然于口与手”。艺术传达还要讲求方法,他主张以平和的言辞抒情达意,“行于所当行,止于所不可不止”,就会“文理自然”。批评了扬雄“好为艰深之辞”、只在雕篆上下功夫的作法。这些见解都是十分精当的。

谢民师,名举廉,新淦(今江西新淦县)人。元丰八年(1085)进士,后在广东任推官。

感谢您的邀请。

大凡古人尺牍,或叙离别之情,或询家人之安,或与同好畅述人生,或与友人切磋文艺,言之所吐,一往而情深,施于尺素,虽不计工拙,而随手挥洒之际,真意流露,若此尺牍出于名人书家之手,则更是弥足珍贵,于是世人竟相珍藏,每得名家尺牍,视若拱璧,这种风气一直延续到今天,但遗憾的是随着书写工具的改革、信息的流通和电脑的发明,用毛笔书写尺牍的文化现象日趋消退,而历代名人尺牍作为一种历史文化的积淀和特殊的书写格式不但受到书家的青睐,同时亦受到收藏家和鉴赏者喜爱,苏轼《答谢民师论文帖》即是一帧具有相当高的聚文物、收藏、学术、艺术价值于一体的尺牍。

苏轼不但是北宋著名的文学家,同时又是著名的书法家,其诗、文、词、赋、书法、佛学、绘画无一不佳。在他十岁时,其父苏洵游学四方,母程氏亲授其书,嘉祐二年试礼部,欧阳修惊其文才,叹曰:

“我当避此人,出一头地”。熙宁中,王安石变法,轼上书论其不便,安石怒,遂受排斥,贬为杭州通判,复徙知湖州。元丰二年,旋以黄州副团练使安置,元祐中累官翰林学士,寻以龙图阁学士知杭州,绍圣中累贬琼州别驾,后卒于常州,终年六十六岁。

苏轼早年学《兰亭》,中岁喜颜鲁公、杨凝式、李邕,晚年融会贯通,自成一家,黄山谷评其书谓:“笔圆而韵胜,挟以文章妙天下,忠义贯日月之气,本朝善书,自当推为第一”。相传东坡作书,善用单钩卧笔,以侧势取妍,故其书丰腴雄浑,笔力圆健,其发笔逆入时露锋芒,而收笔时如珠光黍米有聚墨痕,极其圆融,而其结字体势欹侧,左伸右缩,故其行气极为流畅。其章法布局,则参差栉比,大小错落,奇正疏密,妙合自然,特别是他的尺牍,信手拈来,随势生发,如风行水面,云出岩间,殊觉有一股文章之气,郁郁芊芊发于笔墨之间,十分耐人寻味。本册所载《苏轼答谢民师论文帖》是苏轼在北宋元符三年(1100)时所书,亦即他去世前一年由儋州(海南岛)遇赦北上时途径广东清远峡山寺时,写给他友人谢民师的一件书扎,内容是答复谢民师关于写作上提出的问题,表述了他对文章写作的一些见解。此文与南宋郎哗注《经进东坡元集事略》中所载原文对照,前段共脱佚一百四十八字,现帖上起首处“轼启是文之意疑若”八字并非原文所有,而帖末“轼顿首并拜民师帐句推官阁下十一月五日”文集中亦末见,帖后题跋部分有明代著名书家娄坚仿苏轼书体补写的一段阙文,另有陈继儒等人题跋。此帖为纸本,纵二七厘米,横九六点五厘米,现藏上海博物馆。细玩此帖,书与文交相辉映,通篇一气贯注,有不可止遏之势。俞和曾评其书谓:“东坡先生在当时诸公间第一品人也,余每于人家见尺牍片纸,未尝不爱赏,得其遗迹犹可想其风度,况笔精墨妙耶。”亦正如娄坚在卷后跋云:“坡公书肉丰而骨劲,态浓而意淡,藏巧于拙,特为淳古”。无疑此件尺牍当为苏轼生平中的精品。

原文:

近奉违,亟辱问讯,具审起居佳胜,感慰深矣!某受性刚简,学迂材下,坐废累年,不敢复齿缙绅。自还海北,见平生亲旧,惘然如隔世人,况与左右无一日之雅,而敢求交乎?数赐见临,倾盖如故,幸甚过望,不可言也。

所示书教及诗赋杂文,观之熟矣。大略如行云流水,初无定质,但常行于所当行,常止于所不可不止,文理自然,姿态横生。孔子曰:“言之不文,行而不远。”又曰:“辞,达而已矣。”夫言止于达意,即疑若不文,是大不然。求物之妙,如系风捕影,能使是物了然于心者,盖千万人而不一遇也;而况能使了然于口与手者乎!是之谓辞达。辞至于能达,则文不可胜用矣。

扬雄好为艰深之辞,以文浅易之说,若正言之,则人人知之矣,此正所谓雕虫篆刻者。其《太玄》、《法言》皆是类也,而独悔于赋,何哉?终身雕篆,而独变其音节,便谓之经,可乎?屈原作《离骚经》,盖风雅之再变者,虽与日月争光可也。可以其似赋而谓之雕虫乎?使贾谊见孔子,升堂有余矣;而乃以赋鄙之,至与司马相如同科。雄之陋如此比者甚众,可与知者道,难与俗人言也,因论文偶及之耳。

欧阳文忠公言,文章如精金美玉,市有定价,非人所能以口舌定贵贱也。纷纷多言,岂能有益于左右,愧悚不已。

所须惠力法雨堂两字,轼本不善作大字,强作终不佳,又舟中局迫难写,未能如教。然轼方过临江,当往游焉。或僧有所欲记录,当为作数句留院中,慰左右念亲之意。今日至峡山寺,少留即去。愈远,惟万万以时自爱。

今译:

苏轼启:最近分别后,多次承蒙来信问询,详细了解了你的日常生活很好,深感安慰。我生性刚直(待人)简慢,学识迂腐才智低下,因被贬而废置多年,不敢再与官宦们并列。自从渡海北归,会见平生的亲戚故友,惘然好像不是一个时代的人,何况与你过去没有一天的交情,怎么敢希求结交呢?几次蒙你亲自见临,一见如故,喜出望外,不是言语可以表达的。

你给我看的公事文件和诗赋杂文,都看熟了。他们大都像行云流水,本来没有固定的形式,而常常起于所当起的地方,常常停于所不可不停的地方,文理自然,姿态富于变化。孔子说:“语言如果没有文采,流播不会很远。”又说:“文辞能够达意就可以了。”既然说能达意就够了,就怀疑好像不用讲究文采,这是很不对的。探求事物的奥妙,就象系风捕影,能够在心里清楚地了解所写事物的人,大概千万人中遇不到一个,何况能够口说和手写都表达得清楚明白的人呢?这就是所说的辞达。辞到了能够达意,那么文采就不可多用了。 扬雄好用艰深的辞句,来装饰肤浅简单的道理,如果(把这样的道理)直接说出来,那么就人人都知道他的肤浅了。这正是他所说的“雕虫篆刻”。他的《太玄》、《法言》都属于这一类。可是(扬雄)只悔恨曾经作赋,为什么呢?!他一生雕琢字句只变更了写赋的音节,便称之为“经”,可以吗?屈原作《离骚》,是《风》、《雅》的再次衍变,即使与日月争光也是可以的;能够因为它像赋而说是雕虫吗?假使能让贾谊见孔子,(孔子会评论贾谊的道德学问)“升堂” 有余(可以“入室”)了。而扬雄因为贾谊写过赋就轻视他,竟将之与司马相如相提并论,扬雄这类见识浅陋的事例很多。这只能与那些有识的人讲,很难和一般人说明的。这是谈论文章偶尔谈及罢了。

欧阳文忠公说:文章就象精金美玉,在市场上有一定的价格,不是什么人用嘴巴能够定贵贱的。拉拉杂杂说了那么多,怎么能有益于你呢,惭愧惶恐得很。

你所要我给惠力寺法雨堂写几个字,我本来就不善于写大字,勉强写也终究写不好;并且在船上狭窄难以书写,未能按你的嘱咐办。然而我正要经过临江,定当前去游览,或许僧人要让我写录些什么,我会写几句留在院中,来安慰你的思亲之意。今天已到峡山寺,稍稍停留就离开了,越来越远了。只望你千万时时爱护自己身体,不再赘述。

苏轼(1037-1101),字子瞻,又字和仲,号“东坡居士”,世人称其为“苏东坡”。汉族,眉州(今四川眉山,北宋时为眉山城)人,祖籍栾城。北宋著名文学家、书画家、词人、诗人,美食家,唐宋八大家之一,豪放派词人代表。其诗,词,赋,散文,均成就极高,且善书法和绘画,是中国文学艺术史上罕见的全才,也是中国数千年历史上被公认文学艺术造诣最杰出的大家之一。其散文与欧阳修并称欧苏;诗与黄庭坚并称苏黄;词与辛弃疾并称苏辛;书法名列“苏、黄、米、蔡”北宋四大书法家之一;其画则开创了湖州画派。

苏轼的父亲苏洵,即《三字经》里提到的“二十七,始发愤”的“苏老泉”。苏洵发奋虽晚,但用功甚勤。苏轼晚年曾回忆幼年随父读书的状况,感觉自己深受其父影响。当然,假若没有苏洵的发奋读书,也就不可能使苏轼幼年承受好的家教,更不能年未及冠即“学通经史,属文日数千言”,也就更不可能有日后的文学成就。

嘉祐元年(1056年),虚岁二十一的苏轼首次出川赴京,参加朝廷的科举考试。翌年,他参加了礼部的考试,以一篇《刑赏忠厚之至论》获得主考官欧阳修的赏识,却因欧阳修误认为是自己的弟子曾巩所作,为了避嫌,使其只得第二。

嘉祐六年(1061年),苏轼应中制科考试,即通常所谓“三年京察”,入第三等,为“百年第一”授大理评事、签书凤翔府判官。后逢其父于汴京病故,丁忧扶丧归里。熙宁二年(1069年)服满还朝,仍授本职。他入朝为官之时,正是北宋开始出现政治危机的时候,繁荣的背后隐藏着危机,此时神宗即位,任用王安石支持变法。苏轼的许多师友,包括当初赏识他的恩师欧阳修在内,因在新法的施行上与新任宰相王安石政见不合,被迫离京。朝野旧雨凋零,苏轼眼中所见的,已不是他二十岁时所见的“平和世界”。

苏轼因在返京的途中见到新法对普通老百姓的损害,很不同意参知政事王安石的做法,认为新法不能便民,便上书反对。这样做的一个结果,便是像他的那些被迫离京的师友一样,不容于朝廷。于是苏轼自求外放,调任杭州通判。

苏轼在杭州待了三年,任满后,被调往密州、徐州、湖州等地,任知州。政绩显赫,深得民心。

这样持续了大概十年,苏轼遇到了生平第一祸事。当时有人(李定等人)故意把他的诗句扭曲,大做文章。元丰二年(1079年),苏轼到任湖州还不到三个月,就因为作诗讽刺新法,“文字毁谤君相”的罪名,被捕下狱,史称“乌台诗案”。

苏轼坐牢103天,几次濒临被砍头的境地。幸亏北宋在太祖赵匡胤年间即定下不杀士大夫的国策,苏轼才算躲过一劫。

出狱以后,苏轼被降职为黄州团练副使(相当于现代民间的自卫队副队长)。这个职位相当低微,并无实权,而此时苏轼经此一役已变得心灰意懒,于公余便带领家人开垦城东的一块坡地,种田帮补生计。“东坡居士”的别号便是他在这时起的。

宋神宗元丰七年(1084年),苏轼离开黄州,奉诏赴汝州就任。由于长途跋涉,旅途劳顿,苏轼的幼儿不幸夭折。汝州路途遥远,且路费已尽,再加上丧子之痛,苏轼便上书朝廷,请求暂时不去汝州,先到常州居住,后被批准。当他准备南返常州时,神宗驾崩。

哲宗即位,高太后听政,新党势力倒台,司马光重新被启用为相。苏轼于是年以礼部郎中被召还朝。在朝半月,升起居舍人,三个月后,升中书舍人,不久又升翰林学士知制诰(为皇帝起草诏书的秘书)。

俗话说:“京官不好当。”当苏轼看到新兴势力拼命压制王安石集团的人物及尽废新法后,认为其与所谓“王党”不过一丘之貉,再次向皇帝提出谏议。

苏轼至此是既不能容于新党,又不能见谅于旧党,因而再度自求外调。他以龙图阁学士的身份,再次到阔别了十六年的杭州当太守。苏轼在杭州修了一项重大的水利建设,疏浚西湖,用挖出的泥在西湖旁边筑了一道堤坝,也就是著名的“苏堤”。

苏轼在杭州过得很惬意,自比唐代的白居易。但元祐六年(1091年),他又被召回朝。但不久又因为政见不合,外放颍州。元祐八年(1093年)新党再度执政,再次被贬至惠阳(今广东惠州市)。而后,苏轼又被再贬至更远的儋州(今海南)。据说在宋朝,放逐海南是仅比满门抄斩罪轻一等的处罚。后徽宗即位,调廉州安置、舒州团练副使、永州安置。元符三年(1101年)大赦,复任朝奉郎,北归途中,卒于常州,谥号文忠。享年六十五岁(因为其为12月19所生,所以年龄比实际大两岁)。