兜底儿网名帖大全: 886 宋代 蔡卞 《唐玄宗鹡鸰颂题跋》

2018-03-10 10:32:55

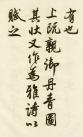

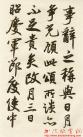

蔡卞《唐玄宗鹡鸰颂题跋》,行书。台北故宫博物院收藏。

蔡卞书法,姿媚豪健、俊朗淳美,圆健遒丽,尤其是晚年所书有兼人之功。蔡卞的厉害之处是,他既精通碑学,又擅长帖学,身兼碑帖两种功力,融会贯通,运用自如,他的书法神气充腴,稳重含蓄,风度典雅,有晋人之潇洒,唐人之法度,又有宋人之灵展。尽善尽美,集碑帖两派之长于一身者。米芾曾以书学博士召对,宋徽宗上问本朝以书名世者凡数人,米芾各以其人对曰:“蔡京不得笔,蔡卞得笔而乏逸韵,蔡襄勒字,杜衍摆字,黄庭坚描字,苏轼画字,臣书刷字。”

蔡卞书法,姿媚豪健、俊朗淳美,圆健遒丽,尤其是晚年所书有兼人之功。蔡卞的厉害之处是,他既精通碑学,又擅长帖学,身兼碑帖两种功力,融会贯通,运用自如,他的书法神气充腴,稳重含蓄,风度典雅,有晋人之潇洒,唐人之法度,又有宋人之灵展。尽善尽美,集碑帖两派之长于一身者。米芾曾以书学博士召对,宋徽宗上问本朝以书名世者凡数人,米芾各以其人对曰:“蔡京不得笔,蔡卞得笔而乏逸韵,蔡襄勒字,杜衍摆字,黄庭坚描字,苏轼画字,臣书刷字。”

在群星璀璨的北宋书坛,若要评出谁的书法造诣最高,有点困难。但如果要评出谁最狂妄傲慢,米芾先生一定拔得头筹。米芾在北宋书法界向来以眼高于顶,恃才傲物著称,连柳公权、颜真卿、欧阳询这些后世公认的书法大家,在米芾眼中也是一无是处,绝对是北宋书坛的第一狂人。米芾在他的书法著作《海岳名言》中记载了一段他自己和皇帝宋微宗的对话,这段对话对当时的书法名家一一点评,然后一一否定,颇有曹孟德青梅煮酒论英雄的味道。海岳以书学博士召对,上问本朝以书名世者凡数人,海岳各以其人对曰:“蔡京不得笔,蔡卞得笔而乏逸韵,蔡襄勒字,杜衍摆字,黄庭坚描字,苏轼画字,臣书刷字。”

蔡卞书法作品【唐玄宗鹡鸰颂题跋】01

蔡卞书法作品【唐玄宗鹡鸰颂题跋】01

寥寥数语,见识到了北宋书坛第一狂人的风采了吧?蔡京、苏轼、黄庭坚等后世膜拜不已的书法大家在米芾先生眼中压根不值一哂。在米芾眼中唯一精通笔法的人只有一个——蔡卞!那么这个北宋书坛中唯一能得到米芾肯定的超级牛人蔡卞到底是何方神圣呢?蔡卞的厉害之处是,他既精通碑学,又擅长帖学,身兼碑帖两种功力,融会贯通,运用自如,他的书法神气充腴,稳重含蓄,风度典雅,有晋人之潇洒,唐人之法度,又有宋人之灵展。尽善尽美,集碑帖两派之长于一身者。大宋,唯此一人!明朝人安世凤也在《墨林快事》中亦称蔡卞书法“胜于(蔡)京,(蔡)京又胜于(蔡)襄,今知有(蔡)襄,而不知有他蔡,名之有幸不幸若此”。

蔡卞书法,姿媚豪健、痛快沉着,功力深厚,成就颇高,尤其是晚年所书有兼人之力。明安世凤《墨林快事》称其书云:“卞胜于京,京又胜于襄。”可是“今知有襄,而不知有他蔡,名之有幸、不幸若此。”蔡卞与胞兄蔡京同学书于蔡襄,后从苏轼学徐浩,后又颜、欧、柳、李邕,然后弃之而深入二王。由此可以得出结论,蔡卞启蒙于蔡襄,经苏轼学指点,由此登堂入室,以二王为归宿。观蔡卞书法作品,俊朗淳美,圆健遒丽,有兼人之功,文人士大夫的气息跃然其上。与蔡京一样,蔡卞遗留下来的墨迹并不多见,主要作品有《楞严经偈语碑》、《孝女曹娥碑》、《致四兄相公尺牍》等。蔡卞书法圆健遒美。《宣和书谱 》称其:“自少喜学书,初为颜行, 笔势飘逸, 圭角稍露,自成一家,亦长于大字。” 晚年高位,不倦书写,稍亲厚者,必自书简牍。所书圆健遒美,有兼人之力,而时以己意参之。盖有书笔,无书学者。李邕曹娥真碑,传世甚少,卞尝於元祐间临摹,石在越,颇得李邕之神。后世因其为人奸恶而轻其书 。

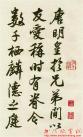

蔡卞书法作品【唐玄宗鹡鸰颂题跋】02

蔡卞书法作品【唐玄宗鹡鸰颂题跋】02

蔡卞《唐玄宗鹡鸰颂题跋》,行书,台北故宫博物院收藏。从蔡卞现存的书法作品看,如《致四兄相公尺牍》、《孝女曹娥碑》、泰山石刻《楞严经偈语碑》等,笔力潇落,放纵任能,字势俊丽,飘灵婉约,书风多样,洒落简捷,其作品尊古为新,运用得心应手,成熟精到,尤其是一些代表作中的人文精神自然充溢,令人叹为观止。米南宫谓“蔡卞得笔”,实有其深刻依据。因此,在蔡绦的一部有名的笔记体史料书籍《铁围山丛谈》卷四中,记载了书法大家米芾对其的评价:“鲁公(蔡京)一日问芾:今能书者有几?芾对曰:自晚唐柳氏(柳公权),近时公家兄弟是也!盖指鲁公与叔父文正公尔。”此文正公,即是蔡卞。虽然说,面对蔡京提问,米芾有谀颂之词,但其对蔡卞的评价,出自米南宫之口,该有相当的历史价值,与晚唐柳氏(柳公权)可以攀比,自有大家之态。

考察北宋末年,书坛除了米芾有蓬勃气象外,尚有二蔡之书法亦煌煌大观。蔡卞“颇得笔法”,是一个衣冠晋风、尊古为新的舍拾淘洗过程。与其兄蔡京一样,蔡卞以一介书生入仕,文人意识,士大夫精神不时在内心积郁。史载:宋神宗熙宁三年(1070),蔡卞与胞兄蔡京同科举登进士第,历神宗、哲宗、徽宗等数朝,宦海浮沉,波澜起伏。书生内心对于仕途的追求和对权力的争逐,使之常常不安于书法之道,但恰恰又是这种不安与争逐,使蔡卞的书法常常自出机沀,意识强烈,卓而不群。循迹蔡卞的书学之路,人们可以发现这样一个清晰的脉络。北宋蔡绦《铁围山丛谈》卷四记载:鲁公始同叔公文正公授笔法于伯父君谟,即登第,调钱塘尉。时东坡公适倅钱塘,因相与学徐季海。当是时,神庙喜浩书,故熙、半士大夫多尚徐会稽也。未几弃去,学沈传师……及元祐末,又厌传师,而从欧阳率更。由是字势豪健,痛快沉着。迨绍圣间,天下号能书者,无出鲁公之右者。其后又弃率更,乃深法二王。每叹右军难及,而谓中令去父远矣。遂自成一法,为海内所宗焉。”

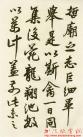

蔡卞书法作品【唐玄宗鹡鸰颂题跋】03

蔡卞书法作品【唐玄宗鹡鸰颂题跋】03

蔡襄的出仕,不仅深深地影响着蔡京、蔡卞两兄弟的成长,而且在书法上也不无存在深深地影响。史料说蔡京的艺术天赋极高,素有才子之称,在书法、诗词、散文等各个艺术领域均有辉煌表现。存世书迹有《草堂诗题记》、《节夫帖》、《宫使帖》。蔡京是个高官,曾先后四次任相,共达十七年之久。可见当日的辉煌。蔡卞还与蔡京编撰《宣和书谱》、《宣和画谱》各20卷。从他们流传下来的墨迹,以及当时人的评论,和后来的人们的鉴赏,都可以知道他们都是书法大家。蔡京虽是遭世人憎恨的奸相,然书法颇妙。初师蔡襄,徐季海,不久弃之,改学沈传师,又厌弃,改学欧阳询,又改学“二王”,博采诸家众长,自成一体。其书笔法姿媚,字势豪健,痛快沉着,独具风格,为海内所崇尚。

《墨林快事》称其书:“胜于京,京又胜于襄,今知有襄,而不知有他蔡,名之有幸不幸若此。” ,其书法代表作有《雪意帖》、《致四兄相公尺牍》等。《雪意帖》是其行草代表作。其入笔不一,丰富自然,各取其态。笔法纯熟,撇处可见王羲之笔法。结体随字而不一,但都神采奕奕。章法自然错落有致,书体与米芾、蔡京相似,可能是他们互相学习的结果。蔡卞《致四兄相公尺牍》,此卷蕴含禅机,筋脉舒展,神闲气清,韵致婉润,风雅纵逸,精神传世。蔡卞尚意,“颇得笔法”,人们还可从其流传下来的《孝女曹娥碑》、泰山石刻《楞严经偈语碑》等代表作品中得以窥见。在灵性之追求中,颇得笔法的蔡卞,与自出新意的苏轼,高视古人的黄庭坚,萧散奇险的米芾一样,都在力图表现自已作品标新立异的姿态,讲究笔墨情趣,使学问之气郁郁芊芊发于笔墨间,给人一种精神自由的审美意境。

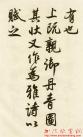

蔡卞书法作品【唐玄宗鹡鸰颂题跋】04

蔡卞书法作品【唐玄宗鹡鸰颂题跋】04

在二王书风的“严重”感染下,宋人书法一派“贴意”,充斥书坛,信札书法尤其盛行。但是,蔡卞却是个特例,蔡卞擅行书,又长于大字,受柳公权、李邕影响较大。其人不光精于“贴”,且善于“碑”,所作之字,神气充腴,稳重含蓄,风度典雅,有晋人之潇洒,唐人之发度,又有宋人之灵展。但由于在历史上,后世因蔡卞其为人的“奸恶”而轻其书,史料中关于蔡卞的书法作品和书法思想记载得不多,所以研究蔡卞也就成了一个难题。从一个书家的角度,蔡卞不是一个完整的蔡卞,其从事书法活动的历史资料没有一个连续性,残缺不全,令人兴叹;同时,蔡卞的书法作品流传下来的不多,没有系统性,鸿毛零爪,令人难以概览全貌。

清人叶昌炽《语石》论及蔡卞蔡京时,更是作了详细的评述:“世称米、蔡,谓君谟也,然君谟名位行辈均不当在米下。其所书碑,亦惟《刘奕墓志》风格遒上,尚有唐贤遗矩,若《洛阳桥》、《昼锦堂记》,皆俗书也,不如以蔡元长配之。元长,书之狷者也;元度,书之狂者也。余所见元长书,以《道士墓碑》为第一,《赵懿简碑》次之,空山鼓琴,沈思独往。刘彦和标举“隐秀”二字为文章宗旨,以之品元长书适合,亦即刘子所谓客气既尽,妙气来宅。元度行草书皆称能品,《楞严经偈》源出于孙过庭,而其流则为范文穆。重书《孝女曹娥碑》使笔如剑,剑气出。支道林养马曰:“贫道爱其神骏耳”。如卞书,可谓神骏极矣。潘文勤师,人谓其学苏灵芝则怒,谓其学二蔡则大喜。余谓元长书可比唐《魏法师碑》,元度书由在薛曜畅整之间。此但论其神气骨脉,不论其体。”“前身相马九方皋,意足不求颜色似”。

蔡卞书法作品【唐玄宗鹡鸰颂题跋】05

蔡卞书法作品【唐玄宗鹡鸰颂题跋】05

这位北宋书坛的绝顶高手,不世出的书法天才,身前,声名显赫,光芒万丈,死后却销声匿迹,鲜为人知。如此一位震烁古今的书坛巨擘竟然被埋没如斯!究其原因,恐怕是被大哥蔡京的恶名连累了,蔡卞和蔡京一样,流传至今的书法作品凤毛麟角,现在所能看到的书法墨迹只有一些尺牍和附在唐玄宗《鶺鴒颂》后面的一段跋文。

蔡卞书法是否真的胜过他的哥哥蔡京,这不好说,但要胜过蔡襄还是绰绰有余的。蔡卞在书法上的高深造诣是毋庸置疑的,那么其人品如何呢?蒙古人编撰《宋史》时,本着一棍子打翻一船人的态度,极其草率地将蔡卞和他哥哥蔡京一同列为奸臣传中。但是史书上却很难找出关于蔡卞恶行的记载,对他为官清廉、品德高尚方面的记载倒是不少。比如他在任江苏江阴县主簿时,当地大富豪顾新元等人,趁着青黄不接之际,借谷物于庶民,利息高出平时一倍。蔡卞同情百姓疾苦,断然开仓借粮,以解百姓燃眉之急,煞住不法富人趁火打劫的嚣张气焰,免除农民遭受高利贷剥削之苦。其实历史上的蔡卞蔡京两兄弟,性情品德上压根就不是一路人。因为性格政见的差异,兄弟两势如水火,就差老拳相向了。比如蔡京任大奸臣童贯出任陕西制置使时,蔡卞就极力反对,惹得蔡京恼羞成怒,恨得牙根痒痒。若非看在一母同胞的份上,以蔡京的狠辣的性格,蔡卞被整死十次都不止了。就因为摊上一个不靠谱的哥哥,奸臣这个罪名,蔡卞一背就是一千年。最后不得不提及一点,蔡卞还有一位大名鼎鼎的岳父,就是人称“拗相公”的王安石。能得王安石垂青,招之为婿的人,人品应该不会太差。

蔡卞书法作品【唐玄宗鹡鸰颂题跋】06

蔡卞书法作品【唐玄宗鹡鸰颂题跋】06

蔡卞(1048~1117),字元度,谥文正。北宋兴化仙游(今属福建莆田仙游县)人,北宋宰相、书法家。奸臣蔡京之弟,王安石之婿。与蔡京同登神宗熙宁三年(1070)进士,调江阴主簿。元丰中,历同知谏院、侍御史。拜中书舍人兼侍讲,进给事中。哲宗立,迁礼部侍郎。使辽还,以龙图阁待制知宣州,徙江宁府,历扬、广、越、润、陈五州。绍圣四年(1097)。拜尚书左丞。徽宗即位,诏以资政殿大学士知江宁府,连贬少府少监,分司池州。逾岁,知大名府,徙扬州,擢知枢密院。与京不合,以资政殿大学士出知河南府。旋拜昭庆军节度使。入为侍读,进检校少保、开府仪同三司。政和七年卒,年七十。《东都事略》卷一○一、《宋史》卷四七二有传。

蔡卞是奸臣蔡京之弟。生于宋仁宗庆历八年(1048),仙邑慈孝里赤湖境(今枫亭镇东宅赤岭自然村)人。蔡卞也是从小就极为聪颖敏悟的人,就读于枫亭塔斗山青螺草堂(后易会心书院),他学识渊博,满腹经纶,才华出众,名闻乡里。他读书过目不忘,才思敏捷,能把《三字经》、《千字文》等启蒙读物倒背如流,《四书》、《五经》经典也烂熟于心,且史籍方志,百家杂说,国家法典无不浏览殆遍,触类旁通。他“自小喜学书,初学颜行,笔势飘逸,但圆熟未至,故圭角稍露,其后自成一家。亦长于大家,厚重结密,如其为人。”蔡卞还是王安石的女婿,哥哥和岳父都是宰相,飞黄腾达可以想见。绍圣二年(1095),拜为尚书右丞,四年,转拜尚书左丞,也是高官一个。蔡京、蔡卞都把揽了朝廷大权。

蔡京与蔡卞是同科进士,蔡京还是进士第一也就是状元,他们又是同胞兄弟,兄弟同登进士者,历史上并不多见。这是需要具备一定的条件的,一是遗传基因与天资俱佳,一是家学渊源与经济良好,还有其他方面,缺一不可。京与卞两字都共同有个点横的部首,这不是偶然的巧合。古人取名要用字辈,单名则要按部首,这样才能归类。双名的如王安石、王安国、王安上、王安礼几兄弟,都有个安字。单名的如苏轼、苏辙兄弟,轼与辙都有个车子旁。苏轼儿子苏迈、苏过,迈与过都有个走马道(也说走之底)。蔡襄的襄也有个一点一横头,他们都是福建仙游人,可以判断,他与蔡京、蔡卞都是同祖同宗的族兄弟。可见蔡家当年的兴旺。

宋神宗熙宁三年(1070),蔡卞与胞兄蔡京同科举登进士第,翌年,被授任江苏江阴县主簿,其时当地大富豪顾新元等人,趁着青黄不接之际,借谷物于庶民,利息高出平时一倍。蔡卞同情百姓疾苦,极力推行王安石的青苗法,断然开仓借粮,以解百姓燃眉之急,煞住不法富人趁火打劫的嚣张气焰,免除农民遭受高利贷剥削之苦,因而受到王安石器重,招他为婿。

元丰五年(1082年),蔡卞任国子直讲、崇政殿侍讲,后提为起居舍人、同知谏院、侍御。元丰八年(1085年),哲宗即位,改任礼部侍郎,出使辽国,受厚礼接待。后连知外州。绍圣元年(1094年)为中书舍人,兼国史修撰。绍圣四年升任尚书左丞,借“绍述”之说,欺上胁下,陷害异已。

徽宗建中靖国元年(1101),谏官陈瓘、任伯雨、御史龚夬联合弹劾蔡卞劣迹曰:“卞尊私史,以压宗庙之恶,有过于惇,去年封事,数千人皆乞斩惇、卞,公议于此可见矣。”还罗列蔡卞六条罪恶:因诬罔宣仁圣烈保佑之功,欲行追废;凡绍圣以来窜逐臣僚,皆由卞启齿之后施行;宫中厌胜事作,哲宗方疑未知所处,惇欲礼法通议,卞云:“既犯法矣,何用议为”。皇后以是得罪;编排元祐章牍,萋菲语言、被罪者数千人,议自卞出;邹浩以言忤旨,卞激怒哲宗,致之遭远谪,又请治其亲故送别之罪;蹇序辰建看详诉理之议,惇迟疑未应,卞即以二心之言迫之,惇默言不敢反对,即日置局,士大夫得罪者八百三十家,凡此皆由卞谋之,而惇行之。陈瓘等人要求圣上亟待正典刑,以谢天下。

蔡卞后被降为少府少监,分司南京,到池州居住,翌年又起知大名府,徙扬州,召为中太乙宫使,后擢知枢密院事,负责边防、军备等机要事务。时蔡京居相位,他以亲嫌辞,没有评可。他赞成徽宗、蔡京收复湟州、鄯廓等地,因功进金紫光禄大夫。

蔡卞反对蔡京重用宦官童贯为陕西制置使。在其他政事上,他的主张也多与蔡京不同,因此受到蔡京的诋毁,他以天章阁学士出知河南,时张怀素败下,卞素与之游之,因此一起降职,旋加观文殿学士,拜昭庆军节度使,入为侍读,进检校少保,开府仪同三司,累迁镇东军节度使。徽宗政和七年(1117),蔡卞告假返乡祭祖,逝于途中,享年70岁,赠太傅,谥文正。高宗即位,追责为宁国军节度副使,绍兴五年(1136)又贬单州团练副使。著有《毛诗名物解》,与蔡京编撰《宣和书谱》、《宣和画谱》各20卷。

北宋末年的靖康之祸,根本原因还是由于朝廷内部的腐败所致,也就是俗话说的“奸臣当道”。难怪金兵打过黄河之后,国人呼喊最强烈的口号是诛灭国贼。宣和七年(1125)十二月,陈东为首的一群太学生伏阙上书,请求宋徽宗诛杀以蔡京为首的“六贼”,说他们“欺君罔上,蠹国害民,卖官鬻爵,奸赃狼藉”。可惜为时已晚,金人绝不会放弃偌大一块被宋朝自己人蛀酸了的蛋糕!不单是当时朝野上下对这些奸臣恨入骨髓,就是在今天,人们说到那段辛酸历史,也会为堂堂大宋毁在徽宗和几个奸臣之手感到扼腕愤慨。然而人们大概不会想到,这些北宋王朝的掘墓人,竟大都出自名臣的举荐和提拔,才一步步爬到了权力的巅峰。为首的蔡京,发迹之奇更耐人寻味。

蔡京是谁们打造出来的呢?这还要从他中进士说起。此人是福建仙游人,神宗熙宁三年(1070),他和弟弟蔡卞同榜登科。这一榜的考官,乃大名鼎鼎的大学士王珪。王珪是个既有原则性又踏实本分的大好人,他做学士官写圣旨,一干就是18年,勤勤恳恳,任劳任怨,这在整个封建时代里,也是绝无仅有的。欧阳修曾在仁宗面前说他“真学士也”,这不仅仅是对他文章的夸赞,也是对他道德人格的充分肯定。

熙宁三年会试,王珪担任大主考,一眼就相中了蔡氏兄弟,并对他们的才华啧啧赞赏。这些话传到了参知政事王安石耳朵里,他正有个老闺女想赶紧嫁出去,于是很快将蔡卞收为东床快婿。当时的王安石虽然还不是正宰相,但因为主持变法,大权独握,首相曾公亮反倒要看着他的脸色行事儿。给这么一位老爷子当女婿,能没有好果子吃吗?不单是蔡卞一脚踩上了登云天梯,他哥哥蔡京也无疑是鸿运照到脑门儿了!当然,王安石还是很讲“原则”的,他假迷三道地对二蔡说:“你们别想借我的地位捞取高官,都给我下到基层好好锻炼去!”所以王安石在位那几年,二蔡的确奔走于州县之间,没得到很高的官位。

历史有时候很会开玩笑,正因为如此,王安石被迫卸任后,大臣们反而夸赞二蔡有操守,淡泊名利,和靠巴结王安石飞黄腾达的吕惠卿之流不可同日而语。神宗大喜,让蔡卞做了起居舍人,蔡京做了中书舍人!几年后,蔡京被任命为开封府尹,终于跨进了朝廷重臣的行列。说到这儿我们明白了:给蔡京第一桶金的是名臣王珪,给他第二桶金的,则是名臣王安石。

不久神宗辞世,高太后垂帘听政,很快将闲置了15年的铮臣司马光从洛阳召回汴京,任命为门下侍郎,主持国政。司马光的主张和王安石一直是针尖对麦芒儿,所以他上台之后,立即全面彻底坚决干脆地废除新法,所有王安石订立的条条框框,不管有道理没道理,一律全盘否定。

当时很多大臣对司马光废除青苗、保甲、保马、农田水利、均输、手实等弊法都拍手称快,但对个别的法令,却存在着不同看法,简单来说,就是一些有识之士认为熙宁新法并非全无是处,比如免役法,就比熙宁变法前施行的助役法更有利于民——免役法改变了原来家家户户都要出劳役、凡有损失自行赔偿的旧规,规定农户可以出钱代役,使劳役范围大大缩小,而且谁占有的土地资源多,谁就要多负担役钱,这对囤积土地的大户们有着较强的钳制作用,理应保持下去,以避免出现熙宁以前许多农户因差役闪失而倾家荡产的惨剧。司马光却固执地下令:五天之内,必须废除免役,恢复助役。

司马光最好的两个朋友范纯仁和苏轼率先站出来反对。范纯仁说得比较温和,他建议差役一法应当缓行,不妨先在一路试点,观其究竟。司马光却“持之益坚”,害得范纯仁慨然长叹:“是使人不得言尔,若欲媚公以为容悦,何如少年合王安石,以速富贵哉?”苏轼是个炮筒子,直言不讳地批评道:“差役、免役,各有利害。”司马光大为不悦。苏轼又追进政事堂,这一回司马光可就“色忿然”了。不识眉眼高低的苏轼又讲了半天,还是打动不了司马光,出了政事堂气得大叫:“司马牛!司马牛!”宋朝人骂街是相当有水平的,苏轼是借孔子弟子司马牛来指责司马光倔得像头牛,令人无法接受。

而与此同时,身为开封府尹的蔡京却奇迹般地在五天之内废除了府界十多个县的免役法。当他兴冲冲地向司马光汇报时,司马光拍案赞道:“使人人奉法如君,何不可行之有?”就这样,狡黠善变的蔡京在新任宰相司马光眼里,一下子又成了最乖觉最听话最善解人意最有政策水平的好官儿。其实蔡京心里明镜儿一般:对付司马光这样的大傻瓜,最好的办法就是为他的错误决策推波助澜。说到这儿,给蔡京第三桶金的人又出现了——司马光,又是一位名臣。

司马光去世后,蔡京因反复多变受到谏官们的强力弹劾,倒了几年霉。或许是老天眷顾,徽宗崇宁元年(1102),宰相曾布和韩忠彦闹得不可开交,于是韩忠彦想到了在定州当知州的蔡京有大本事,急忙把他调进翰林院,作为自己的得力助手。第二年曾布和韩忠彦两败俱伤,蔡京坐收渔翁之利,很快顶掉韩忠彦,自己坐上了参知政事的宝座。这还没完,不久曾布也罢了官,蔡京再次蹿高,当上了正宰相。很明显,这第四桶金的赠予者是韩忠彦。从此以后,蔡京和他胞弟蔡卞把揽了朝廷大权,生杀予夺,为所欲为,把好端端一个大宋王朝当成了老蔡家的钱粮库,并最终变成了金人的饕餮大餐。

蔡卞书法,姿媚豪健、俊朗淳美,圆健遒丽,尤其是晚年所书有兼人之功。蔡卞的厉害之处是,他既精通碑学,又擅长帖学,身兼碑帖两种功力,融会贯通,运用自如,他的书法神气充腴,稳重含蓄,风度典雅,有晋人之潇洒,唐人之法度,又有宋人之灵展。尽善尽美,集碑帖两派之长于一身者。米芾曾以书学博士召对,宋徽宗上问本朝以书名世者凡数人,米芾各以其人对曰:“蔡京不得笔,蔡卞得笔而乏逸韵,蔡襄勒字,杜衍摆字,黄庭坚描字,苏轼画字,臣书刷字。”

蔡卞书法,姿媚豪健、俊朗淳美,圆健遒丽,尤其是晚年所书有兼人之功。蔡卞的厉害之处是,他既精通碑学,又擅长帖学,身兼碑帖两种功力,融会贯通,运用自如,他的书法神气充腴,稳重含蓄,风度典雅,有晋人之潇洒,唐人之法度,又有宋人之灵展。尽善尽美,集碑帖两派之长于一身者。米芾曾以书学博士召对,宋徽宗上问本朝以书名世者凡数人,米芾各以其人对曰:“蔡京不得笔,蔡卞得笔而乏逸韵,蔡襄勒字,杜衍摆字,黄庭坚描字,苏轼画字,臣书刷字。”

在群星璀璨的北宋书坛,若要评出谁的书法造诣最高,有点困难。但如果要评出谁最狂妄傲慢,米芾先生一定拔得头筹。米芾在北宋书法界向来以眼高于顶,恃才傲物著称,连柳公权、颜真卿、欧阳询这些后世公认的书法大家,在米芾眼中也是一无是处,绝对是北宋书坛的第一狂人。米芾在他的书法著作《海岳名言》中记载了一段他自己和皇帝宋微宗的对话,这段对话对当时的书法名家一一点评,然后一一否定,颇有曹孟德青梅煮酒论英雄的味道。海岳以书学博士召对,上问本朝以书名世者凡数人,海岳各以其人对曰:“蔡京不得笔,蔡卞得笔而乏逸韵,蔡襄勒字,杜衍摆字,黄庭坚描字,苏轼画字,臣书刷字。”

蔡卞书法作品【唐玄宗鹡鸰颂题跋】01

蔡卞书法作品【唐玄宗鹡鸰颂题跋】01

寥寥数语,见识到了北宋书坛第一狂人的风采了吧?蔡京、苏轼、黄庭坚等后世膜拜不已的书法大家在米芾先生眼中压根不值一哂。在米芾眼中唯一精通笔法的人只有一个——蔡卞!那么这个北宋书坛中唯一能得到米芾肯定的超级牛人蔡卞到底是何方神圣呢?蔡卞的厉害之处是,他既精通碑学,又擅长帖学,身兼碑帖两种功力,融会贯通,运用自如,他的书法神气充腴,稳重含蓄,风度典雅,有晋人之潇洒,唐人之法度,又有宋人之灵展。尽善尽美,集碑帖两派之长于一身者。大宋,唯此一人!明朝人安世凤也在《墨林快事》中亦称蔡卞书法“胜于(蔡)京,(蔡)京又胜于(蔡)襄,今知有(蔡)襄,而不知有他蔡,名之有幸不幸若此”。

蔡卞书法,姿媚豪健、痛快沉着,功力深厚,成就颇高,尤其是晚年所书有兼人之力。明安世凤《墨林快事》称其书云:“卞胜于京,京又胜于襄。”可是“今知有襄,而不知有他蔡,名之有幸、不幸若此。”蔡卞与胞兄蔡京同学书于蔡襄,后从苏轼学徐浩,后又颜、欧、柳、李邕,然后弃之而深入二王。由此可以得出结论,蔡卞启蒙于蔡襄,经苏轼学指点,由此登堂入室,以二王为归宿。观蔡卞书法作品,俊朗淳美,圆健遒丽,有兼人之功,文人士大夫的气息跃然其上。与蔡京一样,蔡卞遗留下来的墨迹并不多见,主要作品有《楞严经偈语碑》、《孝女曹娥碑》、《致四兄相公尺牍》等。蔡卞书法圆健遒美。《宣和书谱 》称其:“自少喜学书,初为颜行, 笔势飘逸, 圭角稍露,自成一家,亦长于大字。” 晚年高位,不倦书写,稍亲厚者,必自书简牍。所书圆健遒美,有兼人之力,而时以己意参之。盖有书笔,无书学者。李邕曹娥真碑,传世甚少,卞尝於元祐间临摹,石在越,颇得李邕之神。后世因其为人奸恶而轻其书 。

蔡卞书法作品【唐玄宗鹡鸰颂题跋】02

蔡卞书法作品【唐玄宗鹡鸰颂题跋】02

蔡卞《唐玄宗鹡鸰颂题跋》,行书,台北故宫博物院收藏。从蔡卞现存的书法作品看,如《致四兄相公尺牍》、《孝女曹娥碑》、泰山石刻《楞严经偈语碑》等,笔力潇落,放纵任能,字势俊丽,飘灵婉约,书风多样,洒落简捷,其作品尊古为新,运用得心应手,成熟精到,尤其是一些代表作中的人文精神自然充溢,令人叹为观止。米南宫谓“蔡卞得笔”,实有其深刻依据。因此,在蔡绦的一部有名的笔记体史料书籍《铁围山丛谈》卷四中,记载了书法大家米芾对其的评价:“鲁公(蔡京)一日问芾:今能书者有几?芾对曰:自晚唐柳氏(柳公权),近时公家兄弟是也!盖指鲁公与叔父文正公尔。”此文正公,即是蔡卞。虽然说,面对蔡京提问,米芾有谀颂之词,但其对蔡卞的评价,出自米南宫之口,该有相当的历史价值,与晚唐柳氏(柳公权)可以攀比,自有大家之态。

考察北宋末年,书坛除了米芾有蓬勃气象外,尚有二蔡之书法亦煌煌大观。蔡卞“颇得笔法”,是一个衣冠晋风、尊古为新的舍拾淘洗过程。与其兄蔡京一样,蔡卞以一介书生入仕,文人意识,士大夫精神不时在内心积郁。史载:宋神宗熙宁三年(1070),蔡卞与胞兄蔡京同科举登进士第,历神宗、哲宗、徽宗等数朝,宦海浮沉,波澜起伏。书生内心对于仕途的追求和对权力的争逐,使之常常不安于书法之道,但恰恰又是这种不安与争逐,使蔡卞的书法常常自出机沀,意识强烈,卓而不群。循迹蔡卞的书学之路,人们可以发现这样一个清晰的脉络。北宋蔡绦《铁围山丛谈》卷四记载:鲁公始同叔公文正公授笔法于伯父君谟,即登第,调钱塘尉。时东坡公适倅钱塘,因相与学徐季海。当是时,神庙喜浩书,故熙、半士大夫多尚徐会稽也。未几弃去,学沈传师……及元祐末,又厌传师,而从欧阳率更。由是字势豪健,痛快沉着。迨绍圣间,天下号能书者,无出鲁公之右者。其后又弃率更,乃深法二王。每叹右军难及,而谓中令去父远矣。遂自成一法,为海内所宗焉。”

蔡卞书法作品【唐玄宗鹡鸰颂题跋】03

蔡卞书法作品【唐玄宗鹡鸰颂题跋】03

蔡襄的出仕,不仅深深地影响着蔡京、蔡卞两兄弟的成长,而且在书法上也不无存在深深地影响。史料说蔡京的艺术天赋极高,素有才子之称,在书法、诗词、散文等各个艺术领域均有辉煌表现。存世书迹有《草堂诗题记》、《节夫帖》、《宫使帖》。蔡京是个高官,曾先后四次任相,共达十七年之久。可见当日的辉煌。蔡卞还与蔡京编撰《宣和书谱》、《宣和画谱》各20卷。从他们流传下来的墨迹,以及当时人的评论,和后来的人们的鉴赏,都可以知道他们都是书法大家。蔡京虽是遭世人憎恨的奸相,然书法颇妙。初师蔡襄,徐季海,不久弃之,改学沈传师,又厌弃,改学欧阳询,又改学“二王”,博采诸家众长,自成一体。其书笔法姿媚,字势豪健,痛快沉着,独具风格,为海内所崇尚。

《墨林快事》称其书:“胜于京,京又胜于襄,今知有襄,而不知有他蔡,名之有幸不幸若此。” ,其书法代表作有《雪意帖》、《致四兄相公尺牍》等。《雪意帖》是其行草代表作。其入笔不一,丰富自然,各取其态。笔法纯熟,撇处可见王羲之笔法。结体随字而不一,但都神采奕奕。章法自然错落有致,书体与米芾、蔡京相似,可能是他们互相学习的结果。蔡卞《致四兄相公尺牍》,此卷蕴含禅机,筋脉舒展,神闲气清,韵致婉润,风雅纵逸,精神传世。蔡卞尚意,“颇得笔法”,人们还可从其流传下来的《孝女曹娥碑》、泰山石刻《楞严经偈语碑》等代表作品中得以窥见。在灵性之追求中,颇得笔法的蔡卞,与自出新意的苏轼,高视古人的黄庭坚,萧散奇险的米芾一样,都在力图表现自已作品标新立异的姿态,讲究笔墨情趣,使学问之气郁郁芊芊发于笔墨间,给人一种精神自由的审美意境。

蔡卞书法作品【唐玄宗鹡鸰颂题跋】04

蔡卞书法作品【唐玄宗鹡鸰颂题跋】04

在二王书风的“严重”感染下,宋人书法一派“贴意”,充斥书坛,信札书法尤其盛行。但是,蔡卞却是个特例,蔡卞擅行书,又长于大字,受柳公权、李邕影响较大。其人不光精于“贴”,且善于“碑”,所作之字,神气充腴,稳重含蓄,风度典雅,有晋人之潇洒,唐人之发度,又有宋人之灵展。但由于在历史上,后世因蔡卞其为人的“奸恶”而轻其书,史料中关于蔡卞的书法作品和书法思想记载得不多,所以研究蔡卞也就成了一个难题。从一个书家的角度,蔡卞不是一个完整的蔡卞,其从事书法活动的历史资料没有一个连续性,残缺不全,令人兴叹;同时,蔡卞的书法作品流传下来的不多,没有系统性,鸿毛零爪,令人难以概览全貌。

清人叶昌炽《语石》论及蔡卞蔡京时,更是作了详细的评述:“世称米、蔡,谓君谟也,然君谟名位行辈均不当在米下。其所书碑,亦惟《刘奕墓志》风格遒上,尚有唐贤遗矩,若《洛阳桥》、《昼锦堂记》,皆俗书也,不如以蔡元长配之。元长,书之狷者也;元度,书之狂者也。余所见元长书,以《道士墓碑》为第一,《赵懿简碑》次之,空山鼓琴,沈思独往。刘彦和标举“隐秀”二字为文章宗旨,以之品元长书适合,亦即刘子所谓客气既尽,妙气来宅。元度行草书皆称能品,《楞严经偈》源出于孙过庭,而其流则为范文穆。重书《孝女曹娥碑》使笔如剑,剑气出。支道林养马曰:“贫道爱其神骏耳”。如卞书,可谓神骏极矣。潘文勤师,人谓其学苏灵芝则怒,谓其学二蔡则大喜。余谓元长书可比唐《魏法师碑》,元度书由在薛曜畅整之间。此但论其神气骨脉,不论其体。”“前身相马九方皋,意足不求颜色似”。

蔡卞书法作品【唐玄宗鹡鸰颂题跋】05

蔡卞书法作品【唐玄宗鹡鸰颂题跋】05

这位北宋书坛的绝顶高手,不世出的书法天才,身前,声名显赫,光芒万丈,死后却销声匿迹,鲜为人知。如此一位震烁古今的书坛巨擘竟然被埋没如斯!究其原因,恐怕是被大哥蔡京的恶名连累了,蔡卞和蔡京一样,流传至今的书法作品凤毛麟角,现在所能看到的书法墨迹只有一些尺牍和附在唐玄宗《鶺鴒颂》后面的一段跋文。

蔡卞书法是否真的胜过他的哥哥蔡京,这不好说,但要胜过蔡襄还是绰绰有余的。蔡卞在书法上的高深造诣是毋庸置疑的,那么其人品如何呢?蒙古人编撰《宋史》时,本着一棍子打翻一船人的态度,极其草率地将蔡卞和他哥哥蔡京一同列为奸臣传中。但是史书上却很难找出关于蔡卞恶行的记载,对他为官清廉、品德高尚方面的记载倒是不少。比如他在任江苏江阴县主簿时,当地大富豪顾新元等人,趁着青黄不接之际,借谷物于庶民,利息高出平时一倍。蔡卞同情百姓疾苦,断然开仓借粮,以解百姓燃眉之急,煞住不法富人趁火打劫的嚣张气焰,免除农民遭受高利贷剥削之苦。其实历史上的蔡卞蔡京两兄弟,性情品德上压根就不是一路人。因为性格政见的差异,兄弟两势如水火,就差老拳相向了。比如蔡京任大奸臣童贯出任陕西制置使时,蔡卞就极力反对,惹得蔡京恼羞成怒,恨得牙根痒痒。若非看在一母同胞的份上,以蔡京的狠辣的性格,蔡卞被整死十次都不止了。就因为摊上一个不靠谱的哥哥,奸臣这个罪名,蔡卞一背就是一千年。最后不得不提及一点,蔡卞还有一位大名鼎鼎的岳父,就是人称“拗相公”的王安石。能得王安石垂青,招之为婿的人,人品应该不会太差。

蔡卞书法作品【唐玄宗鹡鸰颂题跋】06

蔡卞书法作品【唐玄宗鹡鸰颂题跋】06

蔡卞(1048~1117),字元度,谥文正。北宋兴化仙游(今属福建莆田仙游县)人,北宋宰相、书法家。奸臣蔡京之弟,王安石之婿。与蔡京同登神宗熙宁三年(1070)进士,调江阴主簿。元丰中,历同知谏院、侍御史。拜中书舍人兼侍讲,进给事中。哲宗立,迁礼部侍郎。使辽还,以龙图阁待制知宣州,徙江宁府,历扬、广、越、润、陈五州。绍圣四年(1097)。拜尚书左丞。徽宗即位,诏以资政殿大学士知江宁府,连贬少府少监,分司池州。逾岁,知大名府,徙扬州,擢知枢密院。与京不合,以资政殿大学士出知河南府。旋拜昭庆军节度使。入为侍读,进检校少保、开府仪同三司。政和七年卒,年七十。《东都事略》卷一○一、《宋史》卷四七二有传。

蔡卞是奸臣蔡京之弟。生于宋仁宗庆历八年(1048),仙邑慈孝里赤湖境(今枫亭镇东宅赤岭自然村)人。蔡卞也是从小就极为聪颖敏悟的人,就读于枫亭塔斗山青螺草堂(后易会心书院),他学识渊博,满腹经纶,才华出众,名闻乡里。他读书过目不忘,才思敏捷,能把《三字经》、《千字文》等启蒙读物倒背如流,《四书》、《五经》经典也烂熟于心,且史籍方志,百家杂说,国家法典无不浏览殆遍,触类旁通。他“自小喜学书,初学颜行,笔势飘逸,但圆熟未至,故圭角稍露,其后自成一家。亦长于大家,厚重结密,如其为人。”蔡卞还是王安石的女婿,哥哥和岳父都是宰相,飞黄腾达可以想见。绍圣二年(1095),拜为尚书右丞,四年,转拜尚书左丞,也是高官一个。蔡京、蔡卞都把揽了朝廷大权。

蔡京与蔡卞是同科进士,蔡京还是进士第一也就是状元,他们又是同胞兄弟,兄弟同登进士者,历史上并不多见。这是需要具备一定的条件的,一是遗传基因与天资俱佳,一是家学渊源与经济良好,还有其他方面,缺一不可。京与卞两字都共同有个点横的部首,这不是偶然的巧合。古人取名要用字辈,单名则要按部首,这样才能归类。双名的如王安石、王安国、王安上、王安礼几兄弟,都有个安字。单名的如苏轼、苏辙兄弟,轼与辙都有个车子旁。苏轼儿子苏迈、苏过,迈与过都有个走马道(也说走之底)。蔡襄的襄也有个一点一横头,他们都是福建仙游人,可以判断,他与蔡京、蔡卞都是同祖同宗的族兄弟。可见蔡家当年的兴旺。

宋神宗熙宁三年(1070),蔡卞与胞兄蔡京同科举登进士第,翌年,被授任江苏江阴县主簿,其时当地大富豪顾新元等人,趁着青黄不接之际,借谷物于庶民,利息高出平时一倍。蔡卞同情百姓疾苦,极力推行王安石的青苗法,断然开仓借粮,以解百姓燃眉之急,煞住不法富人趁火打劫的嚣张气焰,免除农民遭受高利贷剥削之苦,因而受到王安石器重,招他为婿。

元丰五年(1082年),蔡卞任国子直讲、崇政殿侍讲,后提为起居舍人、同知谏院、侍御。元丰八年(1085年),哲宗即位,改任礼部侍郎,出使辽国,受厚礼接待。后连知外州。绍圣元年(1094年)为中书舍人,兼国史修撰。绍圣四年升任尚书左丞,借“绍述”之说,欺上胁下,陷害异已。

徽宗建中靖国元年(1101),谏官陈瓘、任伯雨、御史龚夬联合弹劾蔡卞劣迹曰:“卞尊私史,以压宗庙之恶,有过于惇,去年封事,数千人皆乞斩惇、卞,公议于此可见矣。”还罗列蔡卞六条罪恶:因诬罔宣仁圣烈保佑之功,欲行追废;凡绍圣以来窜逐臣僚,皆由卞启齿之后施行;宫中厌胜事作,哲宗方疑未知所处,惇欲礼法通议,卞云:“既犯法矣,何用议为”。皇后以是得罪;编排元祐章牍,萋菲语言、被罪者数千人,议自卞出;邹浩以言忤旨,卞激怒哲宗,致之遭远谪,又请治其亲故送别之罪;蹇序辰建看详诉理之议,惇迟疑未应,卞即以二心之言迫之,惇默言不敢反对,即日置局,士大夫得罪者八百三十家,凡此皆由卞谋之,而惇行之。陈瓘等人要求圣上亟待正典刑,以谢天下。

蔡卞后被降为少府少监,分司南京,到池州居住,翌年又起知大名府,徙扬州,召为中太乙宫使,后擢知枢密院事,负责边防、军备等机要事务。时蔡京居相位,他以亲嫌辞,没有评可。他赞成徽宗、蔡京收复湟州、鄯廓等地,因功进金紫光禄大夫。

蔡卞反对蔡京重用宦官童贯为陕西制置使。在其他政事上,他的主张也多与蔡京不同,因此受到蔡京的诋毁,他以天章阁学士出知河南,时张怀素败下,卞素与之游之,因此一起降职,旋加观文殿学士,拜昭庆军节度使,入为侍读,进检校少保,开府仪同三司,累迁镇东军节度使。徽宗政和七年(1117),蔡卞告假返乡祭祖,逝于途中,享年70岁,赠太傅,谥文正。高宗即位,追责为宁国军节度副使,绍兴五年(1136)又贬单州团练副使。著有《毛诗名物解》,与蔡京编撰《宣和书谱》、《宣和画谱》各20卷。

北宋末年的靖康之祸,根本原因还是由于朝廷内部的腐败所致,也就是俗话说的“奸臣当道”。难怪金兵打过黄河之后,国人呼喊最强烈的口号是诛灭国贼。宣和七年(1125)十二月,陈东为首的一群太学生伏阙上书,请求宋徽宗诛杀以蔡京为首的“六贼”,说他们“欺君罔上,蠹国害民,卖官鬻爵,奸赃狼藉”。可惜为时已晚,金人绝不会放弃偌大一块被宋朝自己人蛀酸了的蛋糕!不单是当时朝野上下对这些奸臣恨入骨髓,就是在今天,人们说到那段辛酸历史,也会为堂堂大宋毁在徽宗和几个奸臣之手感到扼腕愤慨。然而人们大概不会想到,这些北宋王朝的掘墓人,竟大都出自名臣的举荐和提拔,才一步步爬到了权力的巅峰。为首的蔡京,发迹之奇更耐人寻味。

蔡京是谁们打造出来的呢?这还要从他中进士说起。此人是福建仙游人,神宗熙宁三年(1070),他和弟弟蔡卞同榜登科。这一榜的考官,乃大名鼎鼎的大学士王珪。王珪是个既有原则性又踏实本分的大好人,他做学士官写圣旨,一干就是18年,勤勤恳恳,任劳任怨,这在整个封建时代里,也是绝无仅有的。欧阳修曾在仁宗面前说他“真学士也”,这不仅仅是对他文章的夸赞,也是对他道德人格的充分肯定。

熙宁三年会试,王珪担任大主考,一眼就相中了蔡氏兄弟,并对他们的才华啧啧赞赏。这些话传到了参知政事王安石耳朵里,他正有个老闺女想赶紧嫁出去,于是很快将蔡卞收为东床快婿。当时的王安石虽然还不是正宰相,但因为主持变法,大权独握,首相曾公亮反倒要看着他的脸色行事儿。给这么一位老爷子当女婿,能没有好果子吃吗?不单是蔡卞一脚踩上了登云天梯,他哥哥蔡京也无疑是鸿运照到脑门儿了!当然,王安石还是很讲“原则”的,他假迷三道地对二蔡说:“你们别想借我的地位捞取高官,都给我下到基层好好锻炼去!”所以王安石在位那几年,二蔡的确奔走于州县之间,没得到很高的官位。

历史有时候很会开玩笑,正因为如此,王安石被迫卸任后,大臣们反而夸赞二蔡有操守,淡泊名利,和靠巴结王安石飞黄腾达的吕惠卿之流不可同日而语。神宗大喜,让蔡卞做了起居舍人,蔡京做了中书舍人!几年后,蔡京被任命为开封府尹,终于跨进了朝廷重臣的行列。说到这儿我们明白了:给蔡京第一桶金的是名臣王珪,给他第二桶金的,则是名臣王安石。

不久神宗辞世,高太后垂帘听政,很快将闲置了15年的铮臣司马光从洛阳召回汴京,任命为门下侍郎,主持国政。司马光的主张和王安石一直是针尖对麦芒儿,所以他上台之后,立即全面彻底坚决干脆地废除新法,所有王安石订立的条条框框,不管有道理没道理,一律全盘否定。

当时很多大臣对司马光废除青苗、保甲、保马、农田水利、均输、手实等弊法都拍手称快,但对个别的法令,却存在着不同看法,简单来说,就是一些有识之士认为熙宁新法并非全无是处,比如免役法,就比熙宁变法前施行的助役法更有利于民——免役法改变了原来家家户户都要出劳役、凡有损失自行赔偿的旧规,规定农户可以出钱代役,使劳役范围大大缩小,而且谁占有的土地资源多,谁就要多负担役钱,这对囤积土地的大户们有着较强的钳制作用,理应保持下去,以避免出现熙宁以前许多农户因差役闪失而倾家荡产的惨剧。司马光却固执地下令:五天之内,必须废除免役,恢复助役。

司马光最好的两个朋友范纯仁和苏轼率先站出来反对。范纯仁说得比较温和,他建议差役一法应当缓行,不妨先在一路试点,观其究竟。司马光却“持之益坚”,害得范纯仁慨然长叹:“是使人不得言尔,若欲媚公以为容悦,何如少年合王安石,以速富贵哉?”苏轼是个炮筒子,直言不讳地批评道:“差役、免役,各有利害。”司马光大为不悦。苏轼又追进政事堂,这一回司马光可就“色忿然”了。不识眉眼高低的苏轼又讲了半天,还是打动不了司马光,出了政事堂气得大叫:“司马牛!司马牛!”宋朝人骂街是相当有水平的,苏轼是借孔子弟子司马牛来指责司马光倔得像头牛,令人无法接受。

而与此同时,身为开封府尹的蔡京却奇迹般地在五天之内废除了府界十多个县的免役法。当他兴冲冲地向司马光汇报时,司马光拍案赞道:“使人人奉法如君,何不可行之有?”就这样,狡黠善变的蔡京在新任宰相司马光眼里,一下子又成了最乖觉最听话最善解人意最有政策水平的好官儿。其实蔡京心里明镜儿一般:对付司马光这样的大傻瓜,最好的办法就是为他的错误决策推波助澜。说到这儿,给蔡京第三桶金的人又出现了——司马光,又是一位名臣。

司马光去世后,蔡京因反复多变受到谏官们的强力弹劾,倒了几年霉。或许是老天眷顾,徽宗崇宁元年(1102),宰相曾布和韩忠彦闹得不可开交,于是韩忠彦想到了在定州当知州的蔡京有大本事,急忙把他调进翰林院,作为自己的得力助手。第二年曾布和韩忠彦两败俱伤,蔡京坐收渔翁之利,很快顶掉韩忠彦,自己坐上了参知政事的宝座。这还没完,不久曾布也罢了官,蔡京再次蹿高,当上了正宰相。很明显,这第四桶金的赠予者是韩忠彦。从此以后,蔡京和他胞弟蔡卞把揽了朝廷大权,生杀予夺,为所欲为,把好端端一个大宋王朝当成了老蔡家的钱粮库,并最终变成了金人的饕餮大餐。