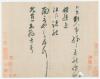

兜底儿网名帖大全:950 宋代 曾纡 《过访帖》

文云:“纡顿首,适承过访,深荷情眷。疲曳未果,扣关奉告,欣承挽起居佳定。惠况太多,实以无人可负,拜赐亦已多矣!千万恕察,不悉。纡再拜。允直知县奉议七哥。”

信的内容是说允直去拜访他,自己因为疲劳困顿而“不果”见面。可能是次早曾纡便要出行,故连夜差人“扣关”送上这封信。由于允直送来的东西太多,(拜赐亦已多矣)因自己人手不够“无人可负”,因此有些东西还是送回去,请他“千万恕察,”并非不领情。因为匆遽,故书写迅疾,畅达率意而笔沉气酣。宋释惠洪称:“予观公衮行草,既不用法,亦不祈其神,娓娓意尽则止耳。”(见宋释惠洪《石门文字禅》)宋人“尚意”,重个性,不为理法所拘囿,释惠洪对曾纡行草的品评,正是本《过访帖》的极好注脚。不过,由于曾纡有很好的楷书功底,我们所见的他几通书札,都现出腾踔酣快却又遒劲的奕奕神采,无法而法,是有真功力真性情的。

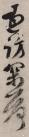

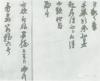

宋人书札,落款多不具姓,具名则每率意潦草且多异体变形之字,颇难辨认。故本帖旧被人误定为北宋前期钱惟治书,徐邦达先生从双名落款只写其中一字的始见于明代为据,考其决非钱氏所书。徐先生还论定本《过访帖》与《草履》、《人事》诸帖为一人所书,甚确。《草履帖》“历家著录均定为曾纡”(如安仪周、台北故宫等),《过访帖》裱背张葱玉有二行鉴题墨书:“此帖是曾纡空青,非钱惟治。珩审定记。”今观三帖款字,以《人事帖》起首落款“纡”字最易辨认,而该札末“纡再拜”的“纡”字款却是上述三札中写得最简最难认的,

粗看竟与草书“行”字相同。但当我们认读过《人事帖》的起首“纡”字再读《草履帖》、《过访帖》,其起首款书“纡”字虽已简化,但触类旁通这二个“纡”字也依然可以认识了。(此三帖中,曾纡把“糹”旁简写作三点水旁,晋人王献之就有这种写法,并非杜撰,认识这点,他写的纡字就不难辨了)上述三札都有同一上款,且同样都为南宋“珍绘堂”所藏,相信在南宋初期,它的第一轮藏家很可能便得自“允直知县”的后人,故数札聚于一处。这些信札当初作者的归属应该是不会有误的。随着世间沧桑,《过访帖》与诸札分散,签题失落,遂被后人误定为钱惟治所书。其所以谬误,徐邦达先生已有论证,就毋容我多说了。

徐老认为上述三帖为同一人所书,而《草履帖》“似有北宋人风格”,这种风格论的推断,亦有助于我们对《过访帖》的认知。曾纡生于北宋熙宁六年(1073)卒于南宋绍兴五年(1135)。他在北宋生活了五十四年,在南宋不过八年,其书法“有北宋风格”是顺理成章的。

《过访帖》的书写岁月今暂无法考定。但在宋末徽宗朝。曾纡尝任宁国军节度判官,当时宣城一带大水,“江溢没数千家”,根据当时的赈贷法必须经部议通过才能放贷赈济,太守犹豫不能断,曾纡认为此事急迫不能拖延,自己是这方面主管,愿意承担一切责任,先救“垂死之民”要紧。(事见《曾公墓志铭》)联系《草履帖》所说“道中雨淖,狼狈之甚,欲烦左右置草履以济兵卒”,并请“借一、二十人相接”以及《过访帖》中“疲曳未果……惠况太多,实以无人可负”云云,似与水灾及赈济等烦琐辛劳相关。且二札书写都有匆匆即书的痕迹,不仅风格相同,且少露锋颖,用的或许竟是同一枝秃笔,令人想见二札似乎是在一个甚为困苦和繁忙的环境中所写。因此,它们书于宁国任上赈灾救灾之时是很有可能的。

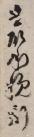

而《人事帖》用的显然是一枝尖劲的新笔,字画粗细、顿挫,颇多变化,可见是从容而书。信的内容则称“侄孙过治下,诸能面言也。”说明它写于曾纡的衙斋,所以并不象前二札那样急促率意。它与前二札并不同时亦非写于同一环境中,是可以肯定的。

至于三札共同上款人“允直知县七哥”,有人认为是曾巩六弟曾肇的第二子曾纵。不确。曾巩虽然晚婚,但他发妻晁氏所生二子曾绾(生于1056年)、曾综(生于1058年)与小叔曾肇(生于1047)年龄只相差九岁和十一岁。而曾绾在家属中排行十三,曾综排行十五,曾肇的二儿子曾纵自然比曾绾、曾综要小很多,他怎么能排行老七呢?何况曾肇还有另四个哥哥,大哥曾晔有二子,三哥曾牟一子,四哥曾宰有四子,五哥曾布有十子,他们排名都会在曾纵之后吗?另曾纵字元矩,号允直,古人书信,上款都用对方的字而几乎不用号。据云不用曾纵之字“元矩”是“与元祐”年号相讳,亦误。因为古代皇帝定年号,就是让当时及后人能称呼、书写纪年用,没必要避讳。略举二例以明当时并无这种讳:宋真宗赵恒定公元1008年为大中祥符元年,其后二十年,吕大防生,其父为他取名并未避“大”字讳;大画家郭熙在宋神宗熙宁五年作早春图落款“郭熙画”也不避“熙”字讳。同年又作《关山春雪图》,且是“奉王旨画”,落款“臣熙进”亦不避所谓年号讳。另郭熙又一件名作《窠石平远图》,作于神宗卒后次年(元丰元年),仍署款“元丰戊午年郭熙画”。并无“年号讳”是明显的。可知曾纡如给曾纵写信,完全应该用其字“元矩”作上款而不应该称“允直”的。