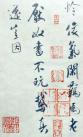

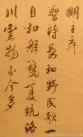

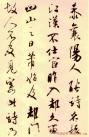

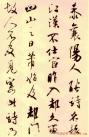

兜底儿网名帖大全:1015 宋代 米芾 《寄魏泰诗帖》

米芾《寄魏泰诗帖》(即《与魏泰唱和诗帖》疑为摹本),纸本,行书,纵26厘米,横102.5厘米。香港王氏藏。

释文:

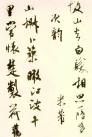

寄米元章。魏泰。

绿野风回草偃波,方塘疏雨净倾荷。

几年萧寺书红叶,一日山阴换白鹅。

湘浦昔同要月醉,泂湖还忆扣舷歌。

缁衣化尽故山去,白发相思一陪多。

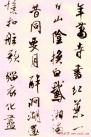

次韵。米芾。

山椒卜筑瞰江波,千里常怀楚制荷。

旧怜俊气闲羁马,老厌奴书不玩鹅。

真逸岂因明主弃,圣时长和野民歌。

一自扣舷惊夏统,洛川云物至今多。

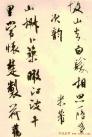

泰,襄阳人,能诗,名振江汉,不仕宦。昨入都久留,回山之日,芾始及都门,故人不及见。寄此诗,乃和。故与王平甫并为诗豪。

米芾(1051-1107),北宋书法家,画家,书画理论家。吴人,祖籍太原。天资高迈、人物萧散,好洁成癖。被服效唐人,多蓄奇石。世号米颠。书画自成一家。精于鉴别。曾任校书郎、书画博士、礼部员外郎。善诗,工书法,擅篆、隶、楷、行、草等书体,长于临摹古人书法,达到乱真程度。字元章,号襄阳居士、海岳山人等。汉族,后迁居湖北襄阳,长期居润州(今江苏镇江)。米芾的五世祖是宋初勋臣米信,高米芾标准像祖、曾祖以上多为武职官吏,其父名佐,字光辅,官至武卫将年。其母阎氏,曾为宋英宗赵曙皇后高氏的乳娘。曾任校书郎、书画博士、礼部员外郎。善诗,工书法,擅篆、隶、楷、行、草等书体,长于临摹古人书法,达到乱真程度。初师当时某位秀才,后是欧阳询、柳公权,字体紧结,笔画挺拔劲健,后又转师王羲之、王献之,体势展拓,笔致浑厚爽劲,自谓“刷字”,与苏轼、黄庭坚、蔡襄并称宋代四大书法家。其绘画擅长枯木竹石,尤工水墨山水。以书法中的点入画,用大笔触水墨表现烟云风雨变幻中的江南山水,人称米氏云山,富有创造性。米芾传世的书法墨迹有《向太后挽辞》、《蜀素帖》、《苕溪诗帖》、《拜中岳命帖》、《虹县诗卷》、《草书九帖》、《多景楼诗帖》等,无绘画作品传世。著《山林集》,已佚。其书画理论见于所著《书史》、《画史》、《宝章待访录》等书中。

米芾书法宋代以来,为后世所景仰。其作书谓“刷字”,意指其作书行笔方法与前人不同。

宋史载:“米元章初见徽宗,命书《周官》篇于御屏。书毕,掷笔于地,大言曰:‘一洗二王恶札,照耀皇宋万古。’徽宗潜立于屏风后闻之,不觉步出纵观。”公元1107年,米芾病逝,享年57岁。

米芾自幼爱好读诗书,从小受到良好的教育,加上天资聪慧,六岁时能背诗百首,八岁学书法,十岁摹写碑刻,小获声誉。十八岁时,宋神宗继位,因不忘米芾母亲阎氏的乳褓旧情,恩赐米芾为秘书省校字郎,负责当时校对,订正讹误。从此开始走上仕途,自到1107年卒于任。米芾一生官阶不高,这与他不善官场逢迎,又为人清高有关。米芾是一个有真才实学的人,不善官场逢迎。使他赢得了很多的时间和精力来玩石赏砚钻研书画艺术,对书画艺术的追求到了如痴如醉的境地,他在别人眼里与众不同,不入凡俗的个性和怪癖,也许正是他成功的基石。他曾自作诗一首:“柴几延毛子,明窗馆墨卿,功名皆一戏,未觉负平生。”他就是这样一个把书画艺术看得高于一切的恃才傲物人。

米芾平生于书法用功最深,成就以行书为最大。虽然画迹不传于世,但书法作品却有较多留存。南宋以来的著名汇帖中,多数刻其法书,流播之广泛,影响之深远,在“北宋四大书家”中,实可首屈一指。康有为曾说:“唐言结构,宋尚意趣。”意为宋代书法家讲求意趣和个性,而米芾在这方面尤其突出,是北宋四大家的杰出代表。

米芾习书,自称“集古字”,虽有人以为笑柄,也有赞美说“天姿辕轹未须夸,集古终能自立家”(王文治)。这从一定程度上说明了米氏书法成功的来由。根据米芾自述,在听从苏东坡学习晋书以前,大致可以看出他受五位唐人的影响最深:颜真卿、欧阳询、褚遂良、沈传师、段季展。

米芾有很多特殊的笔法,如“门”字右角的圆转、竖钩的陡起以及蟹爪钩等,都集自颜之行书;外形竦削的体势,当来自欧字的模仿,并保持了相当长的一段时间;沈传师的行书面目或与褚遂良相似;米芾大字学段季展,“独有四面”、“刷字”也许来源于此;褚遂良的用笔最富变化,结体也最为生动,合米芾的脾胃,曾赞其字,“如熟驭阵马,举动随人,而别有一种骄色”。

元丰五年(1082)以后,他开始寻访晋人法帖,只一年就得到了王献之的《中秋帖》。这先人为主的大令帖,对他产生了巨大的影响,他总觉得右军不如其子。但生性不羁的米芾并不满足于王献之的字,早在绍圣年间就喊出了“老厌奴书不换鹅”,“一洗二王恶札”。米芾据说学过羊欣,李之仪说,“海岳仙人不我期……笔下羊欣更出奇”。那么米芾学羊欣大概在卜居海岳庵,是元祐六年之后的事情了。

尽管如此,米书并没有定型,近在元祐三年书写的《苕溪帖》、《殷令名头陀寺碑跋》、《蜀素帖》写于一个半月之内,风格却有较大的差异,还没有完全走出集古字的门槛。直到“既老始自成家,人见之,不知何以为主”时才最后完成了自己风格的确立,大概在五十岁以后。

这定型的书法面目,由于米芾过于不羁,一味好“势”,即使小楷如《向太后挽词》也跃跃欲试。这“势”固是优点,但同时又成了他的缺陷。“终随一偏之失”,褒贬分明如黄庭坚者应该是比较客观的、公道的。黄长睿评其书法,“但能行书,正草殊不工”,当时所谓“正”,并无确指,不一定是现在的“正楷”,倘指篆隶,倒也恰当。现存的米芾篆隶,的确不甚工,草书也写得平平。他后来对唐人的草书持否定态度,又囿于对晋草的见识,成绩平平自然在所难免。

米芾作书十分认真,不像某些人想象的那样,不假思索一挥而就。米芾自己说:“余写《海岱诗》,三四次写,间有一两字好,信书亦一难事”(明范明泰《米襄阳外记》)。一首诗,写了三四次,还只有一两字自己满意,其中的甘苦非个中行家里手不能道,也可见他创作态度的严谨。

米芾以书法名世,为北宋四家之一,若论体势骏迈,则当属第一。他的成就完全来自后天的努力。他三十岁时在长沙为官,曾见岳麓寺碑,次年又到庐山访东林寺碑,且都题了名。元祐二年还用张萱画六幅、徐浩书二帖与石夷庚换李邕的《多热要葛粉帖》。证之其书法,二十四岁的临桂龙隐岩题铭摩崖,略存气势,全无自成一家的影子;三十岁时的《步辇图》题跋,亦使人深感天资实逊学力。

米老狡狯,偶尔自夸也在情理中,正如前人所云“高标自置”。米芾自叙学书经常会有些故弄玄虚,譬如对皇帝则称“臣自幼便学颜行”。但是米芾的成功完全来自后天的苦练,丝毫没有取巧的成分,米芾每天临池不辍,举两条史料为证:“一日不书,便觉思涩,想古人未尝半刻废书也。”“智永砚成臼,乃能到右军(王羲之),若穿透始到钟(繇)、索(靖)也,可永勉之。”他儿子米友仁说他甚至大年初一也不忘写字。(据孙祖白《米芾米友仁》)。米芾富于收藏,宦游外出时,往往随其所往,在座船上大书一旗“米家书画船”。

米芾晚年居润州丹徒(今属江苏),有山林堂。故名其诗文集为《山林集》,有一百卷,现大多散佚。目前传世有《宝晋英光集》。米芾能书又能诗,诗称意格,高远杰出,自成一家。尝写诗投许冲元,自言“不袭人一句,生平亦未录一篇投豪贵”,别具一格为其长,刻意求异为其短。

米芾画迹不存在于世。米芾自著的《画史》记录了他收藏、品鉴古画以及自己对绘画的偏好、审美情趣、创作心得等。这应该是研究他的绘画的最好依据。

米芾的成功在于通过某种墨戏的态度和母题选择达到了他认可的文人趣味。米芾意识到改变传统的绘画程式和技术标准来达到新的趣味的目的。究其原因:米芾首先是一个收藏宏富的收藏家,鉴定家,对历代绘画的优劣得失了然于胸,更多考虑的是绘画本体的内容;而苏轼首先是一代文豪,然后才以业余爱好者的身份来发表他的绘画观,较多地以诗(文学)的标准来衡量、要求绘画,固然不乏真知灼见,但终究与画隔了一层。

所以后人多是把米芾当作画家,把苏轼当作美术理论家来看的。心中叨念的是苏轼的画论,而手中实践的却是米家云山,尽管苏轼有画传世而米芾一无所有。作为历史研究,不能不指出米芾的美术思想远比苏轼超出他们所处的那个时代。

其子米友仁书法继承家风,亦为一代书家。

米芾对书法的分布、结构、用笔,有着他独到的体会。要求“稳不俗、险不怪、老不枯、润不肥”,大概姜夔所记的“无垂不缩,无往不收”也是此意。即要求在变化中达到统一,把裹与藏、肥与瘦、疏与密、简与繁等对立因素融合起来,也就是“骨筋、皮肉、脂泽、风神俱全,犹如一佳士也”。章法上,重视整体气韵,兼顾细节的完美,成竹在胸,书写过程中随遇而变,独出机巧。

米芾的用笔特点,主要是善于在正侧、偃仰、向背、转折、顿挫中形成飘逸超迈的气势、沉着痛快的风格。字的起笔往往颇重,到中间稍轻,遇到转折时提笔侧锋直转而下。捺笔的变化也很多,下笔的着重点有时在起笔,有时在落笔,有时却在一笔的中间,对于较长的横画还有一波三折。勾也富有特色。

米芾的书法中常有侧倾的体势,欲左先右,欲扬先抑,都是为了增加跌宕跳跃的风姿、骏快飞扬的神气,以几十年集古字的浑厚功底作前提,故而出于天真自然,绝不矫揉造作。学米芾者,即使近水楼台如者也不免有失“艰狂”。宋、元以来,论米芾法书,大概可区分为两种态度:一种是褒而不贬,推崇甚高;一种是有褒有贬,而褒的成分居多。持第一种态度的,可以苏轼为代表。

米芾作为北宋著名的画家,处在一个文人画的成熟时代,其绘画题材十分广泛,人物、山水、松石、梅、兰、竹、菊无所不画;米芾在山水画上成就最大,但他不喜欢危峰高耸、层峦叠嶂的北方山水,更欣赏的是江南水乡瞬息万变的“烟云雾景”,“天真平淡”,“不装巧趣”的风貌;所以米芾在艺术风格里追求的是自然。他所创造的“米氏云山”都是信笔作来,烟云掩映。

米芾的书法在宋四家中,列苏东坡和黄庭坚之后,蔡襄之前。然如果不论苏东坡一代文宗的地位和黄庭坚作为江西诗派的领袖的影响,但就书法一门艺术而言,米芾传统功力最为深厚,尤其是行书,实出二者之右。

明代董其昌《画禅室随笔》谓:"吾尝评米字,以为宋朝第一,毕竟出于东坡之上。即米颠书自率更得之,晚年一变,有冰寒于水之奇。"皇帝的询问书法,米芾自称自己是"刷字",明里自谦而实点到精要之处,"刷字",体现他用笔迅疾而劲健,尽兴尽势尽力。他的书法作品,大至诗帖,小至尺牍、题跋都具有痛快淋漓,欹纵变幻,雄健清新的特点。从现存的近六十幅米芾的手迹来看,"刷"这一个字正将米字的神采活脱脱地表现出来,无怪乎苏东坡说:"米书超逸入神。"又说"海岳平生篆、隶、真、行、草书,风樯阵马。沉着痛快,当与钟王并行。非但不愧而已。"米芾的书法影响深远,尤在明末,学者甚众,像文徵明、祝允明、陈淳、徐渭、王觉斯、傅山这样的大家也莫不从米子中取一"心经",这种影响一直延续到现在。米芾除书法达到极高的水准外,其书论也颇多。著有《书史》、《海岳名言》、《宝章待访录》、《评字帖》等。显示了他卓越的胆识和精到的鉴赏力,对前人多有讥贬,然决不因袭古人语,为历代书家所重,但过头话也不少,诮颜柳、贬旭素,苛刻求疵。

米芾平生于书法用功最深,成就最大。米芾自称自己的作品是“集古字”,对古代大师的用笔、章法及气韵都有深刻的领悟,这也在一定程度上说明了米芾学书在传统上下了很大功夫。米芾未卷入政治漩涡,生活相对安定,后当上书画博士,饱览内府藏书,熟谙千载故事,古人得失,如数家珍。他少时苦学颜、柳、欧、褚等唐楷,打下了厚实的基本功。苏轼被贬黄州时,他去拜访求教,东坡劝他学晋。元丰五年(1082)开始,米芾潜心魏晋,以晋人书风为指归,寻访了不少晋人法帖,连其书斋也取名为“宝晋斋”。今传王献之墨迹《中秋帖》,据说就是他的临本,形神精妙至极。米芾一生转益多师,在晚年所书《自叙》中也这样说道:“余初学,先学写壁,颜七八岁也。字至大一幅,写简不成,见柳而慕其紧结,乃学柳《金刚经》。久之,知其出于欧,乃学欧。久之,如印板排算,乃慕褚而学最久,又摩段季转折肥美,八面皆全。久之,觉段全泽展《兰亭》,遂并看法帖,入晋魏平淡,弃钟方而师师宜宫,《刘宽碑》是也。篆便爱《咀楚》、《石鼓文》。又悟竹简以竹聿行漆,而鼎铭妙古老焉。”

米芾以书法名世,他的成就完全来自后天的苦练,米芾每天临池不辍,史料记载:“一日不书,便觉思涩,想古人未尝半刻废书也。”“智永砚成臼,乃能到右军(王羲之),若穿透始到钟(繇)、索(靖)也,可永勉之。”他儿子米友仁说他甚至大年初一也不忘写字。(据孙祖白《米芾米友仁》)。米芾作书十分认真,自己说:“佘写《海岱诗》,三四次写,间有一两字好,信书亦一难事”(明范明泰《米襄阳外记》)。一首诗,写了三四次,还只有一两字自己满意,其中的甘苦非个中行家里手不能道,也可见他创作态度的严谨。

米芾的书法在宋四家中,列苏东坡和黄庭坚之后,蔡襄之前。然如果不论苏东坡一代文宗的地位和黄庭坚作为江西诗派的领袖的影响,但就书法一门艺术而言,米芾传统功力最为深厚,尤其是行书,实出二者之右。明代董其昌《画禅室随笔》谓:“吾尝评米字,以为宋朝第一,毕竟出于东坡之上。即米颠书自率更得之,晚年一变,有冰寒于水之奇。”皇帝的询问书法,米芾自称自己是“刷字”,明里自谦而实点到精要之处,“刷字”,体现他用笔迅疾而劲健,尽兴尽势尽力。他的书法作品,大至诗帖,小至尺牍、题跋都具有痛快淋漓,欹纵变幻,雄健清新的特点。从现存的近六十幅米芾的手迹来看,“刷”这一个字正将米字的神采活脱脱地表现出来,无怪乎苏东坡说:“米书超逸入神。”又说“海岳平生篆、隶、真、行、草书,风樯阵马。沉著痛快,当与钟王并行。非但不愧而已。”米芾的书法影响深远,尤在明末,学者甚众,像文徵明、祝允明、陈淳、徐渭、王觉斯、傅山这样的大家也莫不从米子中取一“心经”,这种影响一直延续到现在。

米芾除书法达到极高的水准外,其书论也颇多。著有《书史》、《海岳名言》、《宝章待访录》、《评字帖》等。显示了他卓越的胆识和精到的鉴赏力,对前人多有讥贬,然决不因袭古人语,为历代书家所重,但过头话也不少,诮颜柳、贬旭素,苛刻求疵。 米芾传世墨迹主要有《苕溪诗卷》、《蜀素帖》、《方圆庵记》、《天马赋》等,而翰札小品尤多。

米芾擅水墨山水,人称“米氏云山”,但米芾画迹不存在于世。但目前唯一能见到的,也很难说是真正意义上的“米画”——《珊瑚笔架图》,画一珊瑚笔架,架左书“金坐”二字。然后再加上米点和题款,米家山水便赫然而出。米芾以画代笔,颇有意趣。

延伸阅读(一)

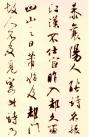

字存书卷气乃清——读米芾《与魏泰唱和诗帖》

米芾《与魏泰唱和诗帖》,纸本行书手札,书于宋绍圣四年(1097),是年米芾47岁。诗帖为纵26厘米,横102.5厘米,共24行、168字。在米芾的传世作品中,此札虽不能称其为代表作,但却是比较别致的一帖,笔者对其较为偏爱而常置案头把玩。余虽愚钝不敏,然把玩既久也便有了些许感受,不揣浅陋,就教于方家同好。

情与诗共融 心与墨共舞

此帖所书诗文,是米芾与魏泰的酬答唱和、畅叙幽情之作。据米芾年谱记载,宋熙宁八年至元丰四年(1075—1081),米芾在长沙掾任。其间米芾尝与魏泰或泛舟湘浦,把酒邀月;或赋诗唱和,扣舷而歌,结下了深厚的诗书友谊,留下了“湘浦昔同邀月醉”、“圣时长和野民歌”的美好回忆,以致在阔别近20年后,彼此仍然“千里常怀”、“白发相思”。

米芾虽不以诗文名世,但生逢中国艺术史上以“文人化”为崇尚的宋代,其诗文也以“清雄绝俗”而赢得很高的评价,故时人“不独仰其翰墨,尤服造语之工”(宋何执中语)。宋《宣和书谱》云其“诗追李白”,宋《京口耆旧传》卷二载:“米芾生而颖秀,六岁日读律诗百首,过目即成诵。刻意文词,不剽袭前人语,经奇蹈险,要必己出,以崖绝魁磊为工。”宋高宗赵构《翰墨志》说:“芾之诗文,语无蹈袭,出风烟之上,觉其词翰同有凌云之气”。《宋史·米芾传》也说:“芾为文奇险,不蹈袭前人轨辙,……王安石尝摘其诗句书扇上,苏轼亦喜誉之。”连王安石、苏轼这样的诗文名家都如此推重,可见米芾诗文造诣不同寻常。尤其苏东坡对米芾的诗文非常赞赏,称其为“清雄绝俗之文”,并在给米芾的信中多次称赞其诗词文赋,如“示及数诗,皆超然奇逸,笔迹称是,置之怀袖,不能释手”、“二小诗甚奇妙,稍闲,当和谢”等等。由于苏轼在中国文学史上的地位,他对米芾诗文的评价,“世人以为定评”。复观米芾传世书迹,如他的代表作《苕溪诗卷》、《蜀素帖》以及《虹县诗》、《多景楼诗》等帖的诗文,均为己撰,且颇具诗情文采,自然洋溢着文人书法的“书卷气”。

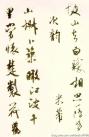

学王而变“不玩鹅” 只为“酿蜜不留花”

对于魏泰“几年萧寺书红叶,一日山阴换白鹅”的赞赏,米芾和之曰:“旧怜俊气闲羁马,老厌奴书不玩鹅”,《古今书鉴》也有关于米芾奉旨书《周官篇》于御屏后而掷笔大言“一洗二王恶札,照耀皇宋千古”的记载,这似乎与他“书仿王羲之”、“称得起二王嫡传”(沈鹏语)的书法渊源相抵牾。其实不然。考察米芾的学书道路,其成功的关键在于“集古”成“新”。他遍临历代法帖,尤其钟情二王,“力欲追晋人绝轨”。《佩文斋书画谱》云:“米元章行书登右军、大令之堂,每作二王帖传人间,虽一时鉴赏如绍彭诸贤,亦莫能辨其真赝。”其临古水平已达到以假乱真、以假换真的地步,这全赖所谓“铁砚磨穿、毛锥乏尽”的工夫得来。但他师古而不泥,“老厌奴书”而变成自家面目,最终实现了“集诸长处总而成之”的翻古为新。在这种背景下再看他的“老厌奴书不玩鹅”和“一洗二王恶札”,非但不觉其狂其颠,而是他由集古字而创新历程的写照,正如清人王文治所说:“天姿凌轹未须夸,集古终能自立家。一扫二王非妄语,只应酿蜜不留花。”

古人云:“书道尚变。”求新求变是艺术的特质,也是中国书法的根本传统。而极强的传统继承性又是书法艺术有别于其他艺术的重要特征,故欲发展惟有创新,欲创新则必先继承,此乃千古不变法门,老米是深解其中三昧的。

天然芙蓉去雕饰习气脱尽易清雅

米芾作《与魏泰唱和诗帖》时,已进入其书法艺术生涯中最成熟的峰巅时期。在此期间创作的一批作品中,这件手札是颇耐咀嚼品味的。由于是与友人叙旧感怀、酬答唱和,因而此札写得心手双畅,挥洒自如,可谓诗书俱佳、情感与笔墨相互交融、相互生发的合作。它既没有《多景楼诗帖》的宏大气势,也没有《苕溪诗帖》的字势右倾,较之《蜀素帖》也更显疏朗爽健,老成练达。总体观之,此札挺劲而不失洒脱,瘦硬而不失圆润厚重,从容闲适,平和雅致,流露出典雅的文气与清气。在不脱离米芾书法一般基调的前提下,此札淡化了章法上的大疏大密、跌宕起伏和用笔上的纵横恣肆,易之以沉静疏朗、不激不励。同时强调了点画线条塑造中的正侧藏露、曲直方圆、偃仰向背、粗细肥瘦和用墨的浓淡干湿等变化,以及结字造型中的轻重、虚实、大小、欹正等对比,使之平而不呆,瘦而不枯,润而不肥,字势平稳而无颠仆狂怪,虽字字独立却气息贯通,不剑拔弩张而更显温文尔雅,无大开大合而愈见生动自然,正所谓“纤纤乎似初月之出天涯,落落乎犹众星之列河汉”,象方塘疏雨中亭亭静植的荷花,散发着淡雅的芳馨。赏读此札,如见米老夫子濡墨挥毫,在闲适优雅、沉着痛快的信手挥洒中,以特有的笔墨语言抒其情、写其意、畅其神,体现了文学内容与书法风格的统一。

米芾书法最感动人之处,是其自称的“刷字”,亦即《宋史》说的“沉着飞翥”、苏轼赞誉的“沉着痛快”。关于“沉着痛快”,杨坤炳先生作过这样的阐述:“所谓‘沉着’,即胸有成竹,落笔凝重练达;所谓‘痛快’,即信手挥洒,落笔爽快清丽。两者须完美统一,凝练而不滞涩,潇洒而不轻佻”,这也正式此诗札的特点。“‘沉着’与‘痛快’、‘飞翥’本是对立的风格,米芾能够兼得,如果不是功力深厚而又胆敢独造,是难于做到的。”(沈鹏语)

综上所述,窃以为感悟一下米芾及其《与魏泰唱和诗帖》,当有以下几点意义:一是提倡文由己出,发乎情而诉诸书的创作模式,全面提高书法队伍的素养,特别是国学修养,追求书卷气韵和人文精神,以改变当代书法创作“略输文采、稍逊风骚”的不足,《与魏泰唱和诗帖》是一个值得借鉴的文本。二是老米崇尚二王而“不玩鹅”,师法古人而“厌奴书”,即以向古人勤奋学习以求“百炼钢化作绕指柔”的工夫锤炼,但又不拜倒在任何一位大家乃至书圣的门下长跪不起,而是把古人的技法和书法精神融会贯通,吸取众长总而成之来实现他的书法创新。这种书学思想和实践经验,为我们在学习书法时正确处理继承与创新的关系提供了成功的范例。三是《与魏泰唱和诗帖》的文字内容与书法风格的统一和谐,值得我们在书法创作中学习借鉴。四是《与魏泰唱和诗帖》无颠仆狂怪和过分逞势而“猛厉奇伟、终堕一偏之失”的习气,对于纠正学米不得法而形成的“偏欹槎桠”或“步入狂狠”,无疑是一剂良药。 (张佃新)

延伸阅读(二)

风樯阵马 飘逸超迈

米芾平生于书法用功最深,成就以行书为最大。虽然画迹不传于世,但书法作品却有较多留存。南宋以来的著名汇帖中,多数刻其法书,流播之广泛,影响之深远,在“北宋四大书家”中,实可首屈一指。

康有为曾说:“唐言结构,宋尚意趣。”意为宋代书法家讲求意趣和个性,而米芾在这方面尤其突出,是北宋四大家的杰出代表。

米芾习书,自称“集古字”,虽有人以为笑柄,也有赞美说“天姿辕轹未须夸,集古终能自立家”(王文治)。这从一定程度上说明了米氏书法成功的来由。根据米芾自述,在听从苏东坡学习晋书以前,大致可以看出他受五位唐人的影响最深:颜真卿、欧阳询、褚遂良、沈传师、段季展。米芾有很多特殊的笔法,如“门”字右角的圆转、竖钩的陡起以及蟹爪钩等,都集自颜之行书;外形竦削的体势,当来自欧字的模仿,并保持了相当长的一段时间;沈传师的行书面目或与褚遂良相似;米芾大字学段季展,“独有四面”、“刷字”也许来源于此;褚遂良的用笔最富变化,结体也最为生动,合米芾的脾胃,曾赞其字,“如熟驭阵马,举动随人,而别有一种骄色”。

元丰五年(1082)以后,他开始寻访晋人法帖,只一年就得到了王献之的《中秋帖》。这先入为主的大令帖,对他产生了巨大的影响,他总觉得右军不如其子。但生性不羁的米芾并不满足于小王,早在绍圣年间就喊出了“老厌奴书不换鹅”,“一洗二王恶札”。米芾据说学过羊欣,李之仪说,“海岳仙人不我期……笔下羊欣更出奇”。那么米芾学羊欣大概在卜居海岳庵,是元祐六年之后的事情了。尽管如此,米书并没有定型,近在元祐三年书写的《苕溪帖》、《殷令名头陀寺碑跋》、《蜀素帖》写于一个半月之内,风格却有较大的差异,还没有完全走出集古字的门槛。

直到“既老始自成家,人见之,不知何以为主”时才最后完成了自己风格的确立,大概在五十岁以后。这定型的书法面目,由于米芾过于不羁,一味好“势”,即使小楷如《向太后挽词》也跃跃欲试。这“势”固是优点,但同时又成了他的缺陷。“终随一偏之失”,褒贬分明如黄庭坚者应该是比较客观的、公道的。

黄长睿评其书法,“但能行书,正草殊不工”,当时所谓“正”,并无确指,不一定是现在的“正楷”,倘指篆隶,倒也恰当。现存的米芾篆隶,的确不甚工,草书也写得平平。他后来对唐人的草书持否定态度,又囿于对晋草的见识,成绩平平自然在所难免。

米芾作书十分认真,不像某些人想象的那样,不假思索一挥而就。米芾自己说:“余写《海岱诗》,三四次写,间有一两字好,信书亦一难事”(明范明泰《米襄阳外记》)。一首诗,写了三四次,还只有一两字自己满意,其中的甘苦非个中行家里手不能道,也可见他创作态度的严谨。

米芾对书法的分布、结构、用笔,有着他独到的体会。要求“稳不俗、险不怪、老不枯、润不肥”,大概姜夔所记的“无垂不缩,无往不收”也是此意。即要求在变化中达到统一,把裹与藏、肥与瘦、疏与密、简与繁等对立因素融合起来,也就是“骨筋、皮肉、脂泽、风神俱全,犹如一佳士也”。章法上,重视整体气韵,兼顾细节的完美,成竹在胸,书写过程中随遇而变,独出机巧。米芾的用笔特点,主要是善于在正侧、偃仰、向背、转折、顿挫中形成飘逸超迈的气势、沉着痛快的风格。字的起笔往往颇重,到中间稍轻,遇到转折时提笔侧锋直转而下。捺笔的变化也很多,下笔的着重点有时在起笔,有时在落笔,有时却在一笔的中间,对于较长的横画还有一波三折。勾也富有特色。米芾的书法中常有侧倾的体势,欲左先右,欲扬先抑,都是为了增加跌宕跳跃的风姿、骏快飞扬的神气,以几十年集古字的浑厚功底作前提,故而出于天真自然,绝不矫揉造作。学米芾者,即使近水楼台如米友仁者也不免有失“艰狂”。

宋、元以来,论米芾法书,大概可区分为两种态度:一种是褒而不贬,推崇甚高;一种是有褒有贬,而褒的成分居多。持第一种态度的,可以苏轼为代表。《雪堂书评》:“海岳平生篆、隶、真、行、草书,(如)风椅阵马,沉着痛快,当与钟(繇)、王(羲之)并行,非但不愧而已。”《宋史》本传说他“特妙于翰墨,沉着飞翥”。所谓风樯阵马,是言米芾法书的气势迅疾超迈;沉着和痛快(飞翥)不易兼得,而能在痛快中见沉着,足见其难能。将他和书法史上享有最大声誉的钟、王并行齐观,推崇自然极高。《雪堂书评》,是苏轼在黄州时所作,其时苏米第一次晤面。苏子兼评草隶篆,这显然是这位忠厚长者勉励后学的话。他的另一则题跋:“近日米芾行书……虽不逮古人,然亦必有传于后世也”,和黄庭坚等很接近。持第二种态度的以黄庭坚为代表:“余尝评米元章书,如快剑斫阵,强弩射千里,所当穿彻,书家笔势,亦穷于此。然亦似仲由未见孔子时风气耳。”褒美其笔势雄强峻利,所向无当,又说如子路未见孔子时风气,则批评米书有着桀骛不驯的气质,神情未能内含,有欠彬彬之态。后人对米书的评价大抵不出苏黄的评价。米芾的书法在北宋的影响并不大,远不能与苏东坡相比。学者稀少,尽管其自诩“榜牢固已满世”,“户外之履常满”。但米芾较之于苏黄蔡三家可谓是一个纯粹的艺术家,其成就必然会被后人赏识。他的好运是从南宋开始的。“绍兴天子访求其书,始贵重于天下”,于是“天下翕然学米”。从高宗刻“绍兴米帖”和起用米友仁作书画鉴定人两事可见端倪。吴琚、张孝祥、范成大、张即之、赵孟坚等皆有可观的成绩。其他参合苏、米的陆游、朱敦儒等更不在少数。韩侂胄刻《阅古堂帖》置苏、米于同等地位,此时二公的影响已势均力敌了。北方的金国,吴激、王庭筠都是学米芾的好手,王尤为突出。元人“燕人王铎字振之,嗜石成癖,慕元章为人,以贿求为襄阳令。后果得之,号‘王襄阳’”(元陆友《研北杂记》)。元代赵子昂、鲜于枢都收藏过米芾书法作品,并给予高度评价。学米芾者有白珽、张铎、李元珪等人。入明,学米芾最为踊跃,如张弼、李应桢、祝允明、文徵明、陈淳、莫是龙、徐渭、邢侗、米万钟等,无不取一瓣心香。尤以王觉斯为突出。至清,崇拜者益众,但大多由董(其昌)入米,加之后来碑学中兴,米家书法便有些不显山不显水了。近世学米芾又日渐增多。 (佚名)