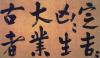

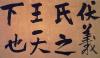

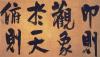

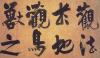

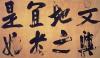

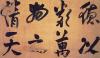

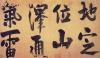

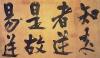

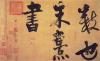

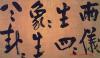

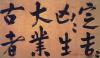

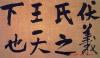

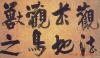

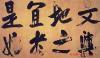

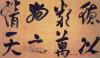

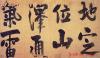

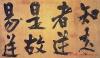

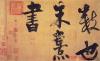

兜底儿网名帖大全:1107 宋代 朱熹 《易系辞碑》

《书易系辞》,纸本,全册共十四开,一百零二字,均纵36.5公分,横61.8公分,是朱熹存世仅见的大字真迹。每行仅书写二字,内容为《易经·系辞》的节句。笔力凌厉豪劲,墨色黝黑,显得格外精神奕奕。古代许多书法家是不善于写大字的,但这恰恰是朱熹的擅长,所以他的大行书远远胜过小行书。作品有朱熹名款及“定静堂”印记,为林宗毅先生所藏,后捐赠与台北博物馆。

朱熹(1130-1200),字元晦,号晦庵,又号称晦翁,祖籍徽州婺源(今属江西),出生于南剑州尤溪(今福建尤溪县)。宋代理学的集大成者,诗人、哲学家。宋高宗绍兴十八年(1148)中进士,历任泉州同安县主簿,知漳州、知潭州、焕章阁待制兼侍讲等职。平生不喜为官,致于理学,著书立说。仕宦七载,立朝仅46天,任祠官达23年,待职、无职或罢职16年,一生主要的时间(约四十年)在福建武夷山,庐山白鹿洞书院讲学。晚年卷入当时进行的政治斗争,被夺职罢祠,其学被定为“伪学”,其人也被定为“伪学首魁”,直到去世之时“罪名”尚未解除。但朱熹死后不久,“党禁”解弛,朱熹的地位开始日渐上升,最终成为配享孔庙的“孔门十哲“之一。其思想学说从元代开始成为中国的官方哲学,不仅深刻地影响了中国的传统思想文化,而且还远播海外,产生相当大的影响。

朱熹学识渊博,著述极丰,对经学、史学、文学、乐律乃至自然科学都有研究。全祖望在《宋元学案》中称他“致广大,尽精微,综罗百代矣”,并非溢美之虚语。朱熹著作中最重要、最有影响的,除《四书集注》外,当推《朱文公文集》、《朱子语类》、《朱子家礼》。

朱熹也善书法,名重一时。明陶宗仪《书史会要》云:“朱子继续道统、优入圣域,而于翰墨亦工。善行草,尤善大字,下笔即沉着典雅,虽片嫌寸楮,人争珍秘。”书法初学汉魏崇尚晋唐,主张复古而不泥古,独出已意,萧散简远,古澹和平,非流俗所敢望,大有晋人风致。传世墨迹有《城南唱和诗》、《七月六日帖》、《与会之知郡朝议》等。