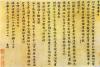

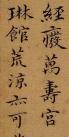

兜底儿网名帖大全:1632 明 王绂 《重过庆寿寺等诗帖》

帖上钤“朱之赤鉴赏”、“兰陵文子收藏”、“秦汉十印斋藏”等鉴藏印5方。

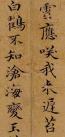

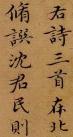

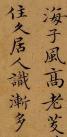

此作小楷书七言诗四首,乃王绂游览京城诸胜景时所成诗篇,并于永乐九年(1411年)为沈度书写。这一年王绂50岁,沈度55岁,二人为内廷同僚。作品以锺、王小楷为法,风格端劲清雅,与当时宫廷中盛行的“台阁体”相比,别具古澹意蕴。

王绂(1362-1416),一作芾、黼,字孟端,号友石生、九龙山人。江苏无锡人。十岁能诗,十五岁补博士弟子员,洪武十一年到京师供职。洪武十三年(1380)左丞相胡维庸树党谋反,被诛,因此被牵连者数万人。王绂亦受牵累,谪戊山两朔州(今大同)将近二十年,建文元年(1399)被释放回归无锡,隐居九龙山,潜心于画事。由于王绂数法甚佳,永乐元年(1402)被荐入文渊阁供职,永乐十年(1412)拜翰林中书舍人,他在《北京八景图卷》中曾钤篆书阳文长方形“中书舍人”印。他曾两次随明成祖巡狩北京。永乐十四年(1416)卒于北京寓所,终年五十四岁。

年轻时,王绂曾游历江淮、黄河、太行等名山大川,对王绂的诗画创作很有影响。王绂的诗文亦很有名,有《王舍人诗集》、《友石山房集》等传世。

王绂的绘画,山水、人物都很精,山水师法元四家,尤以王蒙、倪瓒为主,其画风幽淡简远,继承了元人水墨山水画法的传统,也有的画能将倪瓒与吴镇之画法揉合,干湿并用,苍古而厚重,《佩文斋书画谱.画传》十说他“山水用笔精到超出幼文天游之上,而与叔明并驾。”明人王世贞说“孟端在永宣间(永乐、宣德)声价不下黄鹤山樵。”(《位州山人稿》)。王绂的画品极高,文徵明在《湖山书屋图》题跋中说他“人品特高,能不为艺事所役,虽片纸尺缣非其人不可得也。”他不轻易为人绘画,对于富人用金钱索画者更是拒之于门外,因此王绂传世的作品极少。

王绂楷书以钟王为法,风格清雅,与当时宫廷中盛行的“台阁体”相较,别具意蕴。

王绂《重过庆寿寺等诗帖》,纸本,楷书,纵26.8厘米,横41.2厘米,19行,285字。北京故宫博物院藏。

此作小楷书七言诗四首,乃王绂游览京城诸胜景时所成诗篇,并于永乐九年(1411年)为沈度书写。这一年王绂50岁,沈度55岁,二人为内廷同僚。作品以锺、王小楷为法,风格端劲清雅,以锺王小楷为法,与当时盛行的“台阁体”比较,别具古意。

帖上钤“朱之赤鉴赏”、“兰陵文子收藏”、“秦汉十印斋藏”等鉴藏印5方。

王绂(1362-1416),明初书画家。“绂”一作芾,又作黻。字孟端,后以字行。号友石,别号鳌里、又号九龙山人、青城山人,无锡(今江苏无锡)人。

元至正二十二年(1362年)五月三日生,无锡人。幼年聪明好学,10岁已能作诗,15岁游学邑庠为弟子员。他尤喜绘画,曾师法吴镇、王蒙、倪瓒等画坛大家。明洪武十一年(1378年)被征召进京,不久便回乡隐居。洪武二十三年(1390年)后,因朝廷追究左相胡惟庸逆党事被累,发放到山西大同充当戌卒10余年。建文二年(1400年)回乡,隐居九龙山(即惠山),赋诗作画,教授弟子。

永乐元年(1403年),王绂因善书被举荐进京,供事文渊阁,参与编纂《永乐大典》。永乐十年拜中书舍人,派往北京,从事迁都的筹备工作。永乐十一年、十二年,两次随明成祖朱棣北巡,期间创作著名的《燕京八景图》。

王绂绘画擅长山水,尤精枯木竹石。其山水画兼有王蒙郁苍的风格和倪瓒旷远的意境,对吴门画派的山水画有一定影响。但他不肯轻作山水画,故后人有“舍人风度冠时流,笔底江山不易求”的诗句。其画竹兼收北宋以来各名家之长,具有挥洒自如、纵横飘逸、清翠挺劲的独特风格,人称他的墨竹是“明朝第一”。建文四年(1402年),王绂画《竹炉煮茶图》,侍读学士王达为其记序作铭,构成珍贵的《竹炉图卷》。此图卷深得乾隆帝喜爱,南巡时,曾在惠山品二泉水,观《竹炉图》画卷题咏。后图卷不慎被毁,乾隆帝竟自仿王绂笔意,补写了竹炉首图,并题诗。永乐十四年(1416年)二月六日,王绂病逝于北京馆舍,终年54岁。存世画迹有《墨竹图》、《竹鹤双清图》、《潇湘秋意图》、《枯木竹石图》、《江山渔乐图》等,并著作《王舍人诗集》等。

王绂书法之所以能成就冲淡平和的风格,应当与他的人生大起大落、几经磨炼有关。从作品中可以窥见王绂对人生、对世事的看法是平淡超然的。风雨沧桑,生活的历练,成就了他举重若轻的品性。如果我们再留心审视一下王绂的诗与画,同样可以品出其中宁静平和的味道。其艺术语言是统一的、和谐的。他宠辱不惊,故而他的作品能大巧若拙,无意于佳,朴实无华。王绂所写的小楷作品,开幅不大,所写内容为自作律诗,字属蝇头小楷之列,具有一定书写难度,但作品通篇小中见大,气息通畅,冲淡平和。作品的风格是作者心态的直接反映。只有那些摒除浮躁、抛弃功利、了无杂念之人,才能写出平淡自然的作品。

明代王绂才情出众,广涉诸艺,诗文书法绘画俱佳。王绂是地道的文人。他平生好游历,周览名胜,后隐居于九龙山。洪武年间为事所累,谪居山西朔州十多年。永乐之初,王绂因善舞文弄墨,被荐入翰林,官中书舍人。

平和并不是简单的平平淡淡,而是要在柔美中不含媚态,刚健中不含霸气,这就有一个如何掌握尺度的问题。而王绂在书法之中能很好地把握这一尺度,体现这一意蕴。他的作品平正稳健而不显呆板,端庄流丽而不显单薄,不温不火,不激不厉。古人论诗,历来肯定冲淡平和,心正气静,反对矫揉造作,剑拔弩张。诗词与书法具有血缘相亲的关系,书法之中的冲淡平和同样境界颇高,同样难以做到。

史料记载:

王绂,字孟端,无锡人。博学,工歌诗,能书,写山木竹石,妙绝一时。洪武中,坐累戍朔州。永乐初,用荐,以善书供事文渊阁。久之,除中书舍人。 绂未仕时,与吴人韩奕为友,隐居九龙山,遂自号九龙山人。于书法,动以古人自期。画不苟作,游览之顷,酒酣握笔,长廊素壁淋漓沾洒。有投金币购片楮①者,辄拂袖起,或闭门不纳,虽豪贵人勿顾也。有谏之者,绂曰:“ 【丈夫宜审所处,轻者如此,重者将何以哉!】 ”在京师,月下闻吹箫者,乘兴写《石竹图》。明旦访其人赠之,则贾客也。客以红氍毹②馈,请再写一枝为配。绂索前画裂之,还其馈。一日退朝,黔国公沐晟从后呼其字,绂不应。同列语之曰:“此黔国公也。”绂曰:“我非不闻之,是必于我索画耳。”晟走及之,果以画请,绂颔之而已。逾数年,晟复以书来,绂始为作画。既而曰:“我画直遗黔公不可。黔公客平仲微者,我友也,以友故与之,俟黔公与求则可耳。”其高介绝俗如此。(节选自《明史•王绂、夏昶传》)

注:①楮(chǔ):一种树皮可以用来造纸的树。②氍毹(qú shū):一种毯子。

参考译文:

王绂,字孟端,是无锡县人。他博学多才,善于作诗,字写得好,画山水、树木和竹石,(技艺)高超称绝一时。洪武年间,因牵累获罪被发配戍守朔州。永乐初年,因为被举荐,由于擅长书法在文渊阁任职。过了很久,升任为中书舍人。 王绂没做官之前,和吴县人韩奕是朋友,隐居在九龙山,于是自称为九龙山人。对书法,往往用古人来要求自己。作画不肯轻易下笔,但在游览的时候,饮酒到了兴头上就会握着画笔,在长廊的粉壁上尽情地挥洒。遇有用金钱来购买他的字画的人,往往拂袖而起(拒绝),或者闭门不接纳,即使是富豪和地位尊贵的人他也不顾忌。有人劝说王绂(不要这样),王绂回答:“大丈夫应该清楚自己所处理的事情,不重要的事情都像(你说的)这样,重要的事情将会怎样(处理)呢?”住在京城的时候,在月色之下听到(有人)吹箫的声音,就乘兴画了一幅《石竹图》。第二天早晨,寻访到那个人(把画)赠给了他,那人却是个商人。商人用红色的毯子作为赠物,请求再画写一枝(竹子)配成双幅,王绂要回先前的赠画撕碎了它,退还了(商人)馈赠的礼物。一天退朝后,黔国公沐晟从后面喊王绂的表字,王绂没有回答。同事告诉他说:“(喊你的)这个人是黔国公。”王绂回答:“我不是没有听到他的喊声,这一定是他向我索要画罢了。”沐晟跑过来赶上了王绂,果然用作画的事来请求王绂,王绂对他点点头而已。过了几年,沐晟又来信(催促),王绂才为他作画。过了不久说:“我的画直接送给黔国公不好。黔国公的宾客平仲微,是我的朋友,因为朋友的关系(把画)送给平仲微,等黔国公向他要就行了。”他就像这样清高耿直,不随流俗。