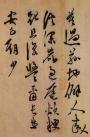

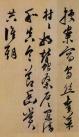

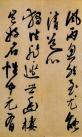

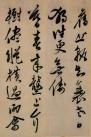

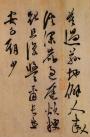

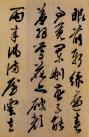

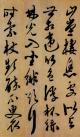

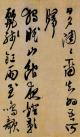

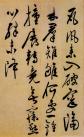

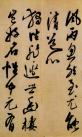

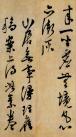

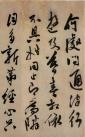

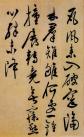

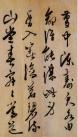

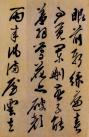

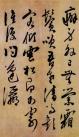

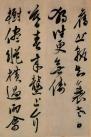

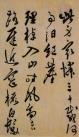

兜底儿网名帖大全:1668 明 陈淳 《白阳山诗》

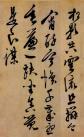

陈淳《白阳山诗》,纸本,29×393.5cm,天津市艺术博物馆藏。此帖圆润清媚,率意纵笔,稳健老成,是陈淳晚年之作。

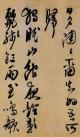

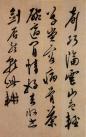

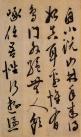

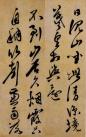

陈淳晚期行草书风格的诞生与陈淳有效地引进了画法和使用了特殊的材料有很大关系。周天球曾云:“陈淳书法画笔, 自立机轴。书中有画,画中有书。遂起名一时。”可谓是一语道破天机。

在陈淳的书法中大量地运用了铺毫、侧锋、偏锋、裹锋等笔法。同时还喜用淡墨、湿墨,甚或用水。这种手段在一般书家的作品中鲜见,甚至决不涉足,而陈淳却大胆地使用,显然是得益于他的绘画。

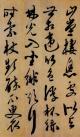

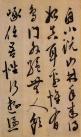

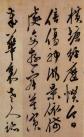

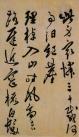

另外,陈淳在工具上也有独到的选择。如彭年所云“白阳不喜鼠鬏、兔颖诸豪健笔,特取羊毛小笔最圆熟者,烂漫书之,初若率易尔,然寓规矩于放逸中。后进多效之,殊不能仿佛也,颠张醉素,皆平生学力到处,岂谓倾侧横恣便似之邪。尝话及小欧阳,非犀玉管不入手,白阳大笑之,诚以矜庄不若自然也。”可以说,陈淳书法运用了这些特殊的技法和工具,是形成圆浑、拙中藏妍、清丽淡雅等审美特征的重要因素之一。他的这种独特的方法开启了晚明浪漫书风的杰出代表徐渭。

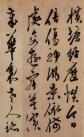

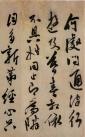

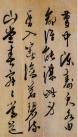

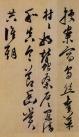

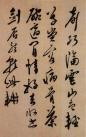

陈淳作为吴门书派的新一代,一方面继承了吴门前贤的优秀传统,另一方面又不甘于步他们的后尘,而是寻找新的突破口。在这个问题上,陈淳是非常清醒的。他曾有过这样的思考:“道本无滞,人自泥之,苟会道体,行止何疑。勿谓轻疾,勿谓重迟,刻石为舟,人孰不嗤。欲息群噪,贞一树合,千章泉飞,百道彼何,人斯于焉。”

他认为“道”本来并不是固定不变的,而是人为的用“道”在禁锢自己,若能真正理解“道”的本质,将“道”融会贯通与“道”融为一体, 则无须怀疑自己的行止是否符合“道”的标准,也就是说。陈淳认为学先人,并非机械的模仿,也不必人云亦云,而是要学习他们的思想、方法、以及敢于摒弃时尚,跨越前代的勇气,由“道”生一、一生二、二生三、三生万物乃至无穷。只有这样,才能真正地突破前人。

陈淳的这种思想,一直贯穿在他晚期书法的变革之中。因此,他的书法既不象沈周,也不象祝允明,即使对老师文徵明,也没有亦步亦趋,而是冲破其藩篱,别有寻讨。