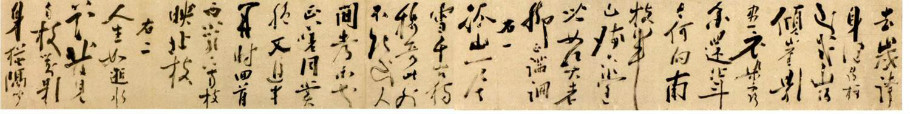

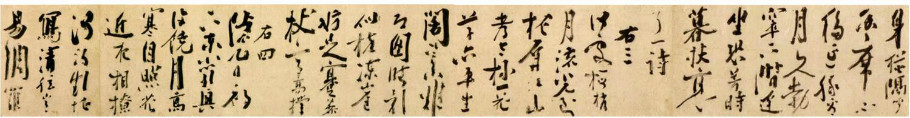

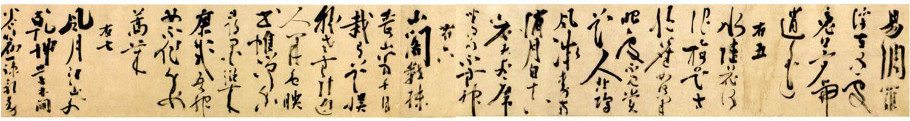

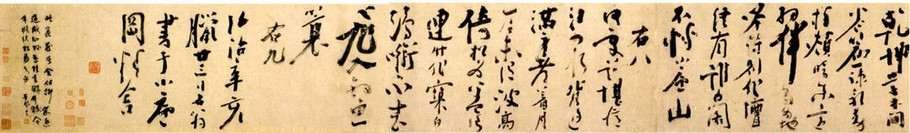

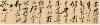

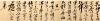

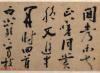

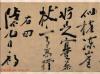

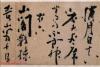

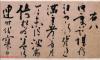

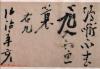

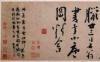

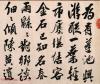

兜底儿网名帖大全:1715 明 陈献章 《梅花病中作诗》

陈献章《梅花病中作诗》 纸本行书 。30.5×897.4cm 弘治辛亥腊月(1492) 美国普林斯顿大学美术馆藏

释文:

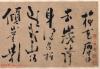

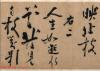

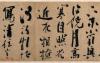

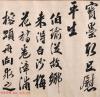

去岁夸身健,寻梅到几山。酒倾崖影尽,衣染露香还。北斗今何向,南枝半已残。下堂儿女笑,老脚正蹒跚。右一。

孤山一片雪,千古独称竒。此外不能到,人间都未知。正嗟同赏绝,又过半闲时。回首西岩下,南枝映北枝。右二。

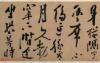

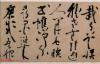

人生如逝水,花发见南枝。对影身犹隔,闻香席不移。延縁看月久,勃窣下阶迟。坐恐芳时暮,扶衰了一诗。右三。

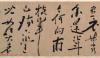

何处梅梢月,流光到枕屛。江山都太极,花草亦平生。阁冷香难即,窻晴影似横。冻崖妨足蹇,藜杖意高撑。右四。

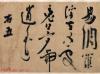

隐几日初下,东岩兴复饶。月高寒自照,花近夜相撩。濁酒频堪写,清弦岂易调?罗浮在何处,魂梦与逍遥。右五。

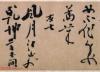

水陆花何限,梅花太绝尘。如何开眼处,不见赏花人。北坞风微动,南梢月自真。老夫前席坐,得意不无神。右六。

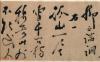

山阁数株梅,山翁手自栽。有花娱我老,无计避人开。色映书帷净,香寻墨沼来。庶几吾服女(汝),不作委蒿莱。右七。

风月江山外,乾坤草木间。巻帘疎影动,拄颊暗香还。约伴多为地,吟诗别作坛。终南虽白阁,不恃小庐山。右八。

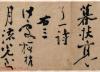

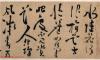

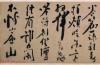

何处花堪忆,江门水背过。满身都着月,一片未随波。高倚松为葢,清连竹作窝。白鸥衔不去,飞入钓鱼蓑。右九。

弘治辛亥腊廿三日,石翁书于小庐冈精舍。

陈献章酷爱梅花,他栽梅、画梅、咏梅,以咏梅为题的诗作达六十六首,大都写得情趣盎然。《梅花病中作诗》是他爱梅且用茅草笔书作。题曰“病中作”,诗中虽有“下堂儿女笑,老脚正蹒跚”,然数丈长卷,一挥而就,无丝毫衰朽之气。

此卷款书“弘治辛亥腊廿三日(1492年初),石翁书于小庐冈精舍”,是陈献章晚年作品。

陈献章《梅花病中作诗》,纸本行书,30.5×897.4cm,弘治辛亥腊月(1492),美国普林斯顿大学美术馆藏。《梅花病中作诗》是他爱梅且用茅草笔书作。题曰“病中作”,诗中虽有“下堂儿女笑,老脚正蹒跚”,然数丈长卷,一挥而就,无丝毫衰朽之气。

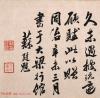

陈献章书法风格的形成,与其束茅以代笔之创举分不开的。关于茅龙笔的发明,有些学者认为是因其家贫不能得笔所致。但作为翰林院检讨,又以学问闻名于天下,毛笔的来源应该不成任何问题。

据张翊《白沙先生行状》中记载:“天下人得其片纸只字,藏以为家宝。康斋之婿贫不能自扼,造白沙求书数十幅,归小陂,每幅易金数两。”因此从上述可以看到,并非家贫买不起笔,倒不如说是“山居或不给”而致使有意识地就地取材,作茅龙笔,就其此举,也说明了其轻视成规,自我主张的主体意识,也正是其以本心为上宗法自然的思想观念的体现。

工具的创新是书法风格形成的主要原因,在历史上因工具的革新而取得成功的,例如清初的书画家高且园,“高且园从事毛笔画,曾临摹古名画数十年,不能独创一格,深为苦闷,虽朝夕思维,不能得,忽一日,在作画之余,倦入假寐,得梦中之触引,创指头作画之别诣,而风格成矣。高且园在欲变不能的情况下,突发灵感而创指头画,才形成了自己的个性风格”。可见要创新非慧心别出,并且要具有扎实的传统基础与学识素,才能独树一帜,形成一代风气。

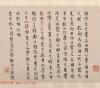

陈献章(1428--1500),字公甫,号石斋,广东新会人,后迁江门的白沙村,故世人多称之为陈白沙。 初受学于吴与弼。主张“学贵知疑”、“独立思考”,提倡较为自由开放的学风,逐渐形成一个有自己特点的学派,史称江门学派,他的著作後被汇编为《白沙子全集》。

陈献章是岭南最负盛名的理学家和诗人,同是一位独出新裁、敢于创造的书家。他的书法在岭南书坛最富有特色,名气也最大。他善书束茅代笔,晚年专用,自成一家。麦华三《岭南书法丛谭》说,“白沙先生以茅龙之笔,写苍劲之字,以生涩医甜熟,对枯峭医软弱,世人耳目,为之一新”,“是以白沙震动中原”,“自谓何遽不如汉之概”。所谓茅龙笔,实为陈氏自制的茅草笔,笔锋可长可短、刚健有力,适合书写大字。这也可以说是陈氏的一大发明。现在传世的陈献章书法作品,多数是用茅草笔所写,鉴赏家引为稀室珍品。他在总结自己的书法经验时说:“予书每于动上静,放而不放,留而不留,此吾所以妙乎动也。得志弗惊,厄而不忧,此吾所以保乎静也。法而不囿,肆而不流,拙而愈巧,刚而能柔。形立而势奔焉,意足而奇溢焉。”运笔的动静、留放、刚柔和结体的取势、通篇布局的新奇,他以一个理学家独有的思维方式,予书法理论以深刻的内涵。