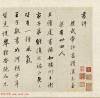

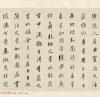

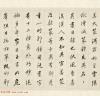

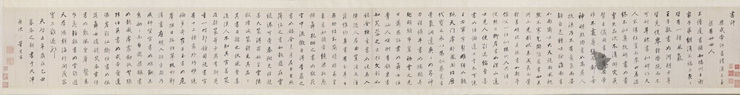

兜底儿网名帖大全:1841 明 董其昌 《梁武帝书评卷》

董其昌书《梁武帝书评卷》,明天启五年(1625年),纸本,行书,纵26.5cm,横241cm。北京故宫博物院藏。

此件录梁武帝对历代书法家的评价,包括从汉代至梁共34位,是书法史上的名篇,字句与原著稍有出入。据款署“天启五年岁在乙丑暮春之朔,书于天津舟次”,知为董其昌于1625年71岁时所书。作品用笔于精巧明快中略带生拙之气,通篇用笔秀润,书写流畅,结体朴茂,姿致平和,终始不懈,是他这一时期行书的典型面貌和上乘佳作。

董其昌节录《梁武帝书评》卷北京故宫博物院藏

释文:

书评 梁武帝评书从汉末至梁有卅四人

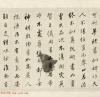

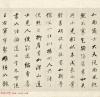

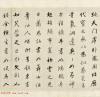

王僧虔书犹如扬州王谢家子弟,纵复不端正奕奕,皆有一种风气;王子敬书如河朔少年,皆充悦,举体沓拖而不可耐;羊欣书似婢作夫人,不堪位置,而举止羞涩,终不似真;阮研书如贵胄失品次,不复排突英贤;王仪同书如晋安帝,非不处尊位而都无神明;殷均书如高丽人,抗浪乃不有意气,而姿颜自足精味;徐淮南书如南冈士大夫,徒尚风轨,然不寒乞;陶隐居书如吴兴小儿形状,未成长,而骨体甚峭快;吴拖书如新亭伧父,一往似扬州人共语,语便态出;柳产书如深山道士,见人便欲退缩;曹喜书如经论道士,言不可绝;王右军书字势雄强,如龙跳天门,虎卧凤阁,故历代宝之,永以为训;蔡邕书骨气洞达,爽爽如有神力;程旷平书如鸿鹄弄翅,颉颃布置,初云之见白日;萧思话书如舞女低腰,仙人啸树;李镇东书如芙蓉之出水,文彩如镂;金桓元书如快马八陈,随人屈曲,岂须文谱;范怀约真书有分草书,无功,故知简牍非易;皇象书如韵音绕梁,孤飞独舞;孔琳之书如散花空中,流徽自得;李岩之书如镂金素月,屈玉自照;薄绍之书如龙游在霄,缱绻可爱;秦狱吏程邈秦狱吏程邈,善大篆。得罪始皇,云阳狱,增减篆体,志其名,名其书曰隶也。扶風曺喜,後漢人,不知其官善篆及隷篆等。少異,李斯見重一時。耶鍾司徒書字,有十二種,意外巧妙,絶倫多竒。崔子玉书如危峰阻日,孤松单枝;邯郸淳书应规入矩,方圆乃成;师宜官书如鹏翔未息,翩翩而自逝;梁鹄书如龙威虎震,剑拔弩张;张伯英书如武帝爱道,凭虚欲仙;卫恒书如插花舞女,援镜笑春;索靖书如飘风忽举,鸷鸟乍飞;钟繇书如云鹤游天,群鸿戏海,行间茂密,实亦难过耶。

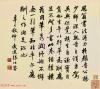

天启五年岁在乙丑暮春之朔,书于天津舟次 董其昌

董其昌(1555-1636年),字玄宰,号思白、香光居士,上海松江人。董其昌出身贫寒之家,但在仕途上春风得意,青云直上。公元1589年,(万历十七年)三十四岁的董其昌举进士,开始了他此后几十年的仕途生涯。当过编修、讲官,后来官至南京礼部尚书,太子太保等职。他对政治异常敏感,一有风波,他就坚决辞官归乡,几次反复起用。

董其昌才溢文敏,通禅理、精鉴藏、工诗文、擅书画及理论。他是海内文宗,执艺坛牛耳数十年,是晚明最杰出、影响最大的书画家。董其昌的绘画长于山水,注重师法传统技法,追求平淡天真的格调,讲究笔致墨韵,墨色层次分明,拙中带秀,清隽雅逸。《画史绘要》评价道:“董其昌山水树石,烟云流润,神气俱足,而出于儒雅之笔,风流蕴藉,为本朝第一。”董的绘画对明末清初的画坛影响很大,并波及到近代画坛。一直以来,董其昌的作品都是海内外大收藏家寻觅的目标。

董其昌精收藏,曾珍藏董源4幅山水《潇湘图》、《溪山行旅图》、《龙宿郊民图》、《夏山图》,并以“四源堂”名斋,还有精选李思训《蜀江图》、《秋江待渡图》,董源《征商图》、《云山图》、《秋山行旅图》,巨然《山水图》,范宽《雪山图》、《辋川山居图》,李成《着色山图》,郭忠恕《辋川山居图》,江贯道《江居图》,赵大年《夏山图》,赵子昂《洞庭二图》、《高山流水图》,王蒙《秋山图》,《宋人册页》等18幅。从中可以看出,董其昌的收藏足以令其傲视当代。

董其昌的书法成就也很高,董的书法以行草书造诣最高,他对自己的楷书,特别是小楷也相当自负。董其昌虽处于赵孟頫、文征明书法盛行的时代,但他的书法并没有一味受这两位书法大师的左右。他的书法综合了晋、唐、宋、元各家的书风,自成一体,其书风飘逸空灵,风华自足。笔画园劲秀逸,平淡古朴。用笔精到,始终保持正锋,少有偃笔、拙滞之笔;在章法上,字与字、行与行之间,分行布局,疏朗匀称,力追古法。用墨也非常讲究,枯湿浓淡,尽得其妙。书法至董其昌,可以说是集古法之大成,“六体”和“八法”在他手下无所不精,在当时已“名闻外国,尺素短札,流布人间,争购宝之。”(《明史·文苑传》)。一直到清代中期,康熙、乾隆都以董的书为宗法,倍加推崇、偏爱,甚而亲临手摹董书,常列于座右,晨夕观赏。康熙曾为他的墨迹题过一长段跋语加以赞美:“华亭董其昌书法,天姿迥异。其高秀圆润之致,流行于褚墨间,非诸家所能及也。每于若不经意处,丰神独绝,如清风飘拂,微云卷舒,颇得天然之趣。尝观其结构字体,皆源于晋人。盖其生平多临《阁帖》,于《兰亭》、《圣教》,能得其运腕之法,而转笔处古劲藏锋,似拙实巧。……颜真卿、苏轼、米芾以雄奇峭拔擅能,而要底皆出于晋人。赵孟頫尤规模二王。其昌渊源合一,故摹诸子辄得其意,而秀润之气,独时见本色。草书亦纵横排宕有致,朕甚心赏。其用墨之妙,浓淡相间,更为绝。临摹最多,每谓天姿功力俱优,良不易也。”据说,康熙还亲自临写董书,致使董书得以风靡一时,出现了满朝皆学董书的热潮。一时追逐功名的士子几乎都以董书为求仕捷径。在康熙、雍正之际,他的书法影响之深,是其他书法家无法比拟的。

董其昌的书法,历来评说褒贬不一。褒者倾其溢美之词,清代著名学者、书法家王文治《论书绝句》称董其昌的书法为“书家神品”。谢肇称其“合作之笔,往往前无古人”。周之士说他“六体八法,靡所不精,出乎苏,入乎米,而丰采姿神,飘飘欲仙”。但对董其昌的批评者也很多,包世臣、康有为最为激烈。包世臣云:“行笔不免空怯”。康有为《广艺舟双楫》讽刺道:“香光(董其昌)虽负盛名,然如休粮道士,神气寒俭。若遇大将整军厉武,壁垒摩天,旌旗变色者,必裹足不敢下山矣!”

董其昌走上书法艺术的道路,出于一个非常偶然的机会。起因是在考试时书法不好,遂发愤用功自成名家。这在他的《画禅室随笔》有所记述,其中还自述学书经过:他在十七岁时参加会考,松江知府衷贞吉在批阅考卷时,本可因董其昌的文才而将他名列第一,但嫌其考卷上字写得太差,遂将第一改为第二,同时将字写得较好些的董其昌堂侄董源正拔为第一。这件事极大地刺激了董其昌,自此钻研书法。董其昌回忆说:“郡守江西衷洪溪以余书拙置第二,自是始发愤临池矣。初师颜平原(真卿)《多宝塔》,又改学虞永兴(世南),以为唐书不如魏晋,遂仿《黄庭经》及钟元常(繇)《宣示表》、《力命表》、《还示帖》、《丙舍帖》。凡三年,自谓逼古,不复以文征仲(征明)、祝希哲(允明)置之眼角。”这段话中可以看出董其昌几乎学习研究了以前绝大部分名家,从钟王到颜、柳,从怀素到杨凝式、米芾,直至元代的赵孟頫。

董其昌没有留下一部书论专著,但他在实践和研究中得出的心得和主张,散见于其大量的题跋中,董其昌有句名言:“晋人书取韵,唐人书取法,宋人书取意。”这是历史上书法理论家第一次用韵、法、意三个概念划定晋、唐、宋三代书法的审美取向。这些看法对人们理解和学习古典书法,起了很好的阐释和引导作用。董其昌一生勤于书画,又享高寿,所以传世作品很多,代表作有《白居易琵琶行》,《三世诰命》、《草书诗册》、《烟江叠嶂图跋》、《倪宽赞》、《前后赤壁赋册》等。