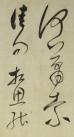

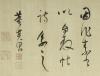

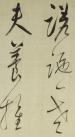

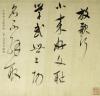

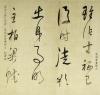

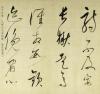

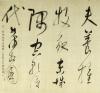

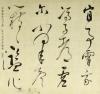

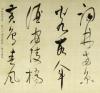

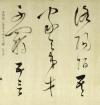

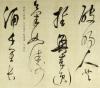

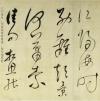

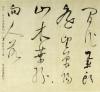

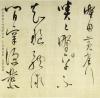

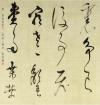

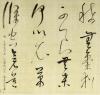

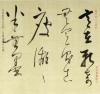

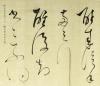

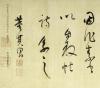

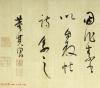

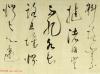

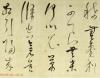

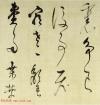

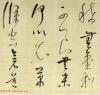

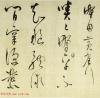

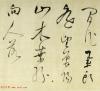

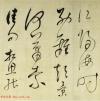

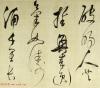

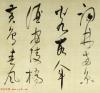

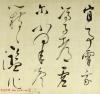

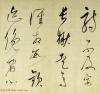

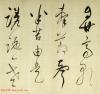

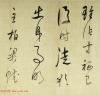

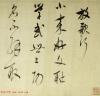

兜底儿网名帖大全:1889 明 董其昌 《草书放歌行等诗卷》

董其昌草书诗卷《放歌行 黄雀行》

董其昌草书诗卷,绢本,纵32厘米;横645.2厘米,上海博物馆藏。

董其昌的草书受怀素影响很深,其学怀素的传世作品较早为49岁左右。此卷行笔潇洒婀娜,起转自如,深得怀素凝神而圆转之法度,行气连绵豪放,应为董氏中期60岁左右作品。内容除文录李颀《放歌行会从弟墨卿》全篇外,又附录储光义《野田黄雀行》,《自叙帖》录自唐许瑶《题怀素上人草书》诗。

放歌行答从弟墨卿

唐代:李颀

小来好文耻学武,世上功名不解取。虽沾寸禄已后时,

徒欲出身事明主。柏梁赋诗不及宴,长楸走马谁相数。

敛迹俯眉心自甘,高歌击节声半苦。由是蹉跎一老夫,

养鸡牧豕东城隅。空歌汉代萧相国,肯事霍家冯子都。

徒尔当年声籍籍,滥作词林两京客。故人斗酒安陵桥,

黄鸟春风洛阳陌。吾家令弟才不羁,五言破的人共推。

兴来逸气如涛涌,千里长江归海时。别离短景何萧索,

佳句相思能间作。举头遥望鲁阳山,木叶纷纷向人落。

野田黄雀行

唐代:储光羲

啧啧野田雀,不知躯体微。闲穿深蒿里,争食复争飞。

穷老一颓舍,枣多桑树稀。无枣犹可食,无桑何以衣。

萧条空仓暮,相引时来归。斜路岂不捷,渚田岂不肥。

水长路且坏,恻恻与心违。

题怀素上人草书

唐代:许瑶

志在新奇无定则,古瘦漓纚半无墨。

醉来信手两三行,醒后却书书不得。

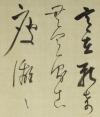

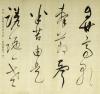

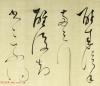

题款:因作素书以自叙帖诗系之 董其昌

钤印:董其昌印(白文)、思白(朱文)

董其昌(1555-1636) 字玄宰,号思白,又号香光居士,松江华亭( 今上海松江县)人,官至南京礼部尚书,谥文敏。世称“董香光”、“董文敏”、“董华亭”,在明末以书画名重海内。

董其昌学书道路是十分艰难的,起因是在考试时书法不好,遂发愤用功自成名家。这在他的《画禅室随笔》有所记述,其中还自述学书经过:“初师颜平原《多宝塔》,又改学虞永兴,以为唐书不如晋魏,遂仿《黄庭经》及钟元常《宣示表》、《力命表》、《还示帖》、《舍丙帖》,凡三年,自谓逼古,…比游嘉兴,得尽睹项子京家藏真迹,又见右军《官奴帖》于金陵,方悟从前妄自标评。”由此可见,他对于古代名家墨迹是认真临摹的,在用笔用墨和结体布局方面,能融会贯通各家之长。以古为师,以古为法,他的书法成就一方面得力于自己刻苦勤奋,善于深刻地悟通、反省,另一方面也不能忽视其与大收藏家项元汴的交往,得以饱览许多书画真迹。书法至董其昌,可以说是集古法之大成,“ 六体”和“八法”在他手下无所不精,在当时已“名闻外国,尺素短札,流布人间,争购宝之。”(《明史·文苑传》)。董其昌在仕途上的通达,不是明代前几位书家所能比拟的。到了清代,康熙又倍加推崇、偏爱,甚而亲临手摹董书,常列于座右,晨夕观赏。清代著名书家王文治《论书绝句》曾赞曰:“书家神品董华亭,楮墨空元透性灵。除却平原俱避席,同时何必说张邢。”一时士子皆学董其昌的妍美、软媚,清初的书坛为董其昌笼罩,书风日下,实在是书坛的悲哀。对董其昌的批评者也很多,包世臣、康有为最为激烈。康有为《广艺舟双楫》云:“香光虽负盛名,然如休粮道士,神气寒俭。若遇大将军整军厉武,壁垒摩天,旌旗变色者,必裹足不敢下山矣。”

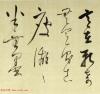

他的书法以行草书造诣最高,行书以“二王”为宗,又得力于颜真卿、米芾、杨凝式诸家,赵孟頫的书风也或多或少的影响到他的创作。草书植根于颜真卿《争座位》和《祭侄稿》,并有怀素的圆劲和米芾的跌宕。用笔精到,能始终保持正锋,作品中很少有偃笔、拙滞之笔;用墨也非常讲究,枯湿浓淡,尽得其妙;风格萧散自然,古雅平和,或与他终日性情和易,参悟禅理有关。许多作品行中带草,用笔有颜真卿率真之意,体势有米芾的侧欹,而布局得杨凝式的闲适舒朗,神采风韵似赵孟頫,轻捷自如而风华自足。董其昌对自己的楷书,特别是小楷也相当自负。

董其昌学识渊博,精通禅理,是一位集大成的书画家,在中国美术史上具有一定的地位,其《画禅室随笔》是研究中国艺术史的一部极其重要的著作。