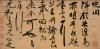

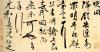

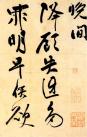

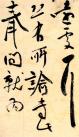

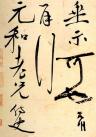

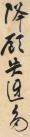

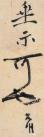

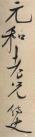

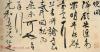

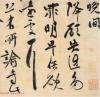

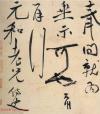

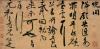

兜底儿网名帖大全 :2029 明 祝允明 《致元和手札》

【释文】晚间降顾,失迓多罪。明早仆欲远处一行,恐有所谕,专此奉问,就为垂示可也。允明再拜。元和老兄侍史。

此札又称《晚间帖》,为祝允明远行出门前向元和老兄请示的一通札,语言甚为谦恭客气。这幅作品自然流畅、大小错落、富于变化。其笔法和点画的结构显示出祝允明对黄庭坚书法的精心研习,不仅得其形,而且得其神。

祝允明(1460-1526),字希哲,因右手有枝生手指,故自号枝山。世称“祝京兆”,长洲(今江苏吴县)人,自幼就聪慧过人,五岁时能写一尺见方的大字,九岁会作诗。弘治五年(1429)中举,以后便久试不第,正德九年(1514),他被授为广东兴宁县知县,嘉靖元年(1522),转任为应天(今南京)府通判,不久称病还乡。

祝允明能诗文,尤工书法,名动海内。他和唐寅意气相投,玩世狂放。与唐寅、文徵明、徐祯卿并称为“吴中四才子”。与文徵明、王宠同为明中期书家之代表。他的楷书早年精谨,师法赵孟俯,褚遂良,并从欧,虞而直追“二王”,他的草书师法李邕,黄庭坚,米芾,功力深厚,晚年尤重变化,风骨烂熳。人称:“枝山草书天下无,妙酒岂独雄三吴!”《名山藏》说:“允明书出入晋魏,晚益奇纵,为国朝第一。”清代朱和羹《临池心解》认为:“祝京兆大草深得右军神理,而时露伧气;小草则顿宕纯和,行间茂密,亦复丰致萧远,庶几媲美褚(遂良)公。”

祝允明代表作是《太湖诗卷》、《箜篌引》、《赤壁赋》等。

祝允明是明代书法家,天资聪颖,博览群书,性格豪爽,疾恶如仇。

有一位知府的儿子,不学无术,又自以为是。有一天,这位少爷写了一篇文理不通的文章,知府看了喜不自胜,到处炫耀自己儿子的“才华”。好多帮闲文人也帮助吹嘘,有人提出一定要请祝允明来给文章题字。

请帖送到了祝允明家,祝允明也不推辞,看过文章,提笔写下了两行诗句: “两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天。”知府看后,大喜,帮闲们也说好好好,真乃诗文合璧,交相辉映。

不久,这事被唐伯虎知道了,不由得哈哈大笑起来,旁边的一个朋友不解,唐伯虎解释说:“两个黄鹂鸣翠柳,是说那位少爷的文章写得不知所云;一行白鹭上青天,是说那位少爷的文章离题万里。”

祝允明与唐伯虎是好朋友,有一年,二人一同到杭州游览。这事被杭州太守知道了,太守想请祝允明在一幅古画上题字,但与祝不熟,于是便请自己熟识的唐伯虎来疏通此事。

这太守为人吝啬贪财,祝允明想借此机会教训教训他,于是提出要三百两银子做润资。太守只给了一百两。祝便打定了一百两的主意来回敬。

这幅画叫做《柳堤送别图》,画面上曲曲折折的河堤,四面皆是柳树,小船待发,河岸上一女子正与人依依惜别。祝允明沉吟片刻,便在画的上方写了如下几句:“东边一棵大柳树,西边一棵大柳树,南边一棵大柳树,北边一棵大柳树。”写毕,便派人将画还给了太守。

太守一看就急了,这叫什么玩艺儿,急忙派人把唐伯虎找来。唐伯虎一看,也觉得祝兄闹得过分了,答应与祝允明交涉此事。

祝允明见到唐伯虎以后竟然笑了,理直气壮地说:“我的题诗照例是三百两银子,他只给了一百两,我能给他写这么多,就很对的住他了。如果他照三百两银子给,我就把诗补齐,包他满意。”

唐伯虎只好把这意思转告给太守,太守虽然心疼银子,但事已至此,也只好屈就答应;否则,画毁了,就更亏了。

祝允明按约来到太守家,坦坦荡荡收下银子,便开始挥笔续诗,不一会儿,续诗写完了,众人观看,只见画面上写道:“东边一棵大柳树,西边一棵大柳树,南边一棵大柳树,北边一棵大柳树。任凭你南北东西,千丝万缕,总系不得郎舟住。这边啼鹧鸪,那边唤杜宇,一声声行不得也,哥哥!一声声不如归去!”

几句续诗,便把全诗激活,把原本开头几句平淡的诗句也变得有了意义。全诗成了一首带有元曲情调的婉约缠绵的离愁别绪的佳作,人情人景,别有一番滋味,令人拍案叫绝。