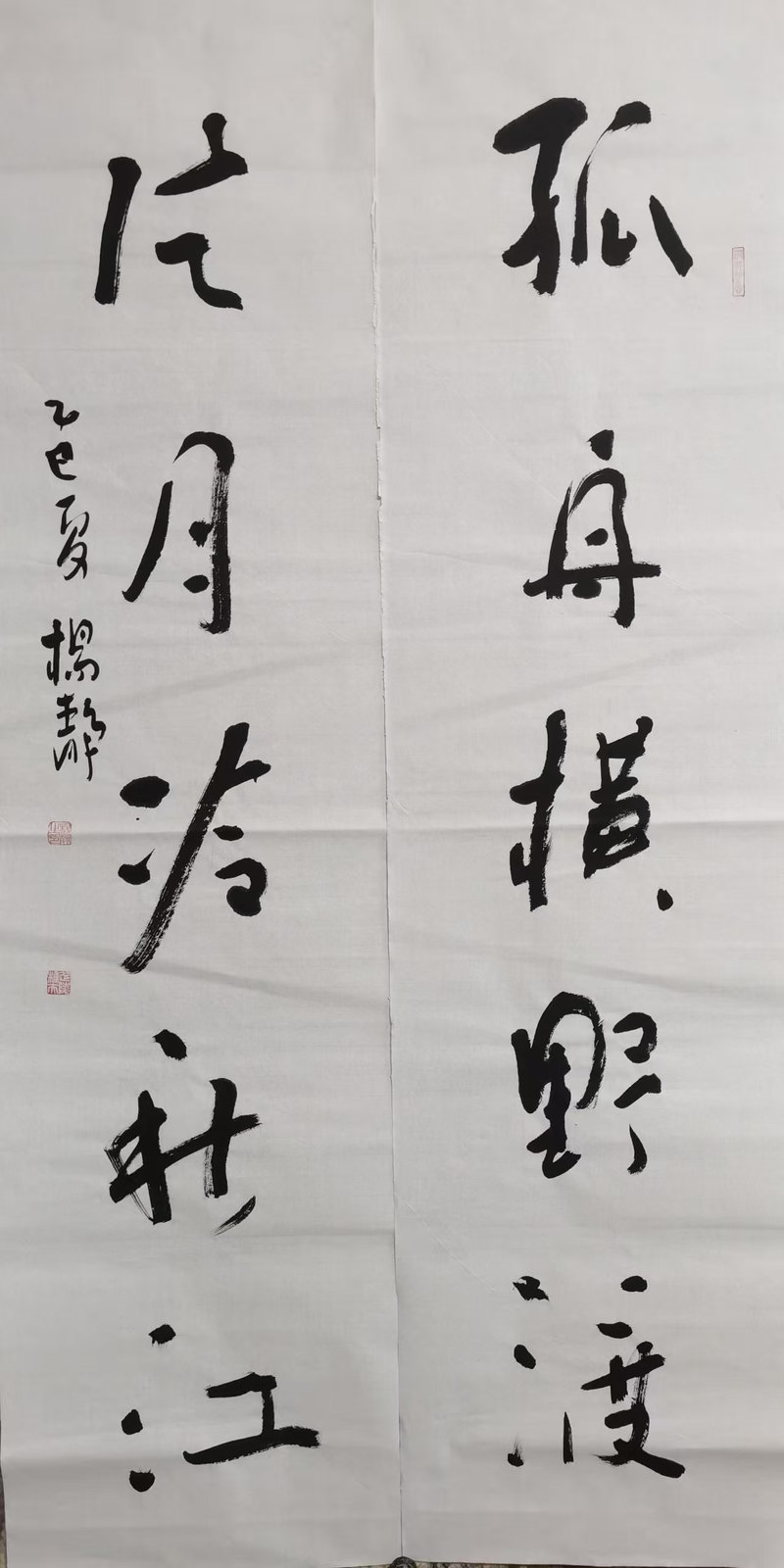

杨静:禅联禅书禅意人生 21 孤舟横野渡,片月冷秋江

2025-08-07 18:24:17

释文:孤舟横野渡,片月冷秋江 乙巳夏杨静

释印:杨静之印 武陵樵夫 润祥鉴赏

规格:140 × 70 cm(8.82平尺)

润格:绘画6000元人民币/平尺

书法2000元人民币/平尺

高润祥评述:孤舟片月里的禅意与回响

杨静先生的“孤舟横野渡,片月冷秋江”一联,在格律上严守古典诗词的法度,尽显古典韵律的严谨之美。从平仄来看,上联“孤舟横野渡”为“平平平仄仄”,下联“片月冷秋江”为“仄仄仄平平”,完全符合五言律句“对”的规则,上下联平仄相对,音韵顿挫分明。对仗方面更是精工。“孤舟”对“片月”,数量词“孤”与“片”相契,“舟”与“月”均为自然意象,虚实相济;“横”对“冷”,前者以动作勾勒形态,后者以温度渲染氛围,动词与形容词的巧妙搭配,让画面既有动态感又含静穆气;“野渡”对“秋江”,“野”与“秋”点明环境的荒寒与季节的清寂,“渡”与“江”则将空间从水岸延伸至江面,形成场景的连贯与拓展。全联词性对品,意境相融,堪称格律与意境完美结合的典范。

此联的禅意注释为空寂中的生命观照,藏在“孤”“片”“冷”“野”等字眼构建的空寂之境中。孤舟漂泊于野渡,无帆无桨,不见行人,是“独”的极致;片月悬于秋江,清辉洒落,不照繁华,是“寂”的写照。这种“独”与“寂”,恰是禅家“诸法空相”的具象化——抛却外界的纷扰,回归生命本真的状态。野渡的“横”,不是刻意的停泊,而是随遇而安的自在;秋江的“冷”,并非萧瑟的绝望,而是洗尽铅华后的澄明。禅讲究“不立文字,直指人心”,此联以极简意象,引导观者跳出对“孤”的悲戚、对“冷”的畏惧,转而体会“孤中有我”“冷中见真”的境界。孤舟是心的隐喻,野渡是世路的象征,片月如般若智慧,秋江似众生苦海,在空寂中,人与境相融,烦恼与清明相生,正是禅家“万物一体”的观照。

喧嚣中守一份澄明是对现代生活的启示:在讯息万变、节奏飞快的现代生活中,这副对联恰似一剂清凉散。“孤舟”提醒我们,不必在合群的浪潮中迷失自我,偶尔的“独处”是与内心对话的契机;“野渡”昭示着,人生不必执着于预设的终点,接纳无常、随顺境遇,反而能找到安身立命的支点。“片月冷秋江”则教会我们在浮躁中保持清醒。“冷”是对过度欲望的克制,“片月”是对极简生活的倡导——不必追求事事圆满,残缺与留白中自有深意。当我们被效率绑架、被焦虑裹挟时,不妨想想野渡上的孤舟,秋江中的片月,学会在喧嚣中守一份澄明,在忙碌中留一点空寂,如此,方能在纷繁世事中,找到属于自己的“自在渡”与“清明月”。

杨静先生以禅联写心,以禅书寄意,让古典的韵律与禅的智慧穿越时空,在现代人心间激起回响——原来最美的风景,从来都在最纯粹的观照里。

杨静艺术简介

杨静,湖南汉寿人;1963年4月出生。兜底儿网签约书画艺术家,国家开放大学书画艺术教育研究院研究员,北京艺术传媒学院客座教授、学科带头人,张家界书画院院长,国家一级美术师。上世纪八十年代就读于南京艺术学院。书法、绘画、篆刻兼功。居张家界风景区写生创作二十余年,创造了表现张家界山水画卷的独特技法。书法从二王入手,青年时代苦临诸家碑帖,酷爱弘一法师,曾在自己创作的60幅六尺竖幅山水画上题写了60段弘一法师经典慧语,被知名收藏家收藏。其书法被多位艺术评论家称赞为“具有个性的禅意书体”。曾任中国美术家协会张家界创作中心副主任,中韩日国际书画交流双年展中方代表,《首届旅游杯全国书法篆刻大赛》组委会执行主任。

相关热词搜索: