书画鉴定大家:启功

2014-07-30 10:39:26

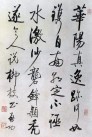

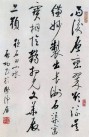

启功(1912年7月26日-2005年6月30日),字元白,也作元伯。北京人,满族,姓爱新觉罗,雍正帝九世孙。中国书法家、画家、文物鉴赏家和鉴定家。长于古典文学、古文字学的研究,曾为辅仁大学、北京师范大学中文系教授。曾任中国人民政治协商会议全国委员会常务委员、中央文史研究馆馆长、九三学社顾问、国家文物鉴定委员会主任委员、中国书法家协会主席,中国佛教协会常务理事、故宫博物院、国家博物馆顾问,西泠印社社长等职。著《古代字体论稿》、《诗文声律论稿》、《启功丛稿》、《论书绝句百首》等,出版《启功书画留影集》以及多种书法选集。启功自幼喜爱书法,是当代负有盛名的书法家。启功曾被称为“诗、书、画”三绝。此外,启功亦精于古代书画和碑贴的鉴定。

启功先生的书画鉴定理论,不以专著见长,而以零散的文章或书画题跋著称。这些书画鉴定理论,大多集中在其出版的《启功丛稿》和一些回忆录、杂著和书画题跋中,后来选编的各类书画鉴定文集中搜集的启功书画鉴定文章,大多来源于《启功丛稿》。

总结目前所见各类关于启功言论的出版物及其在古书画中的题跋,他在书画鉴定方面的理论建树及其贡献可以归结为如下几点:

(一)书画鉴定的次序

启功以其自身经验,将书画鉴定的次序总结为三点:首先是看风格习惯。“风格”是指时代风格和个人风格,“对风格的鉴赏和习惯的把握必须通过大量的阅读和观摩才能掌握,正所谓见多而识广,博观而约取”。启功在书画鉴定生涯中,经其法眼之书画以数以十万计,他自己认为“见的东西绝对超过任何古人”,因而能在此基础上看出各个时代的风格及其一些主要书画家的个人风格。书画家的“习惯”也是可以通过见识其大量作品总结出来。启功认为,“只要有敏锐的眼光眼力,再加上相应的艺术实践和一定的领悟能力就能捕捉到它”;其次是看纸墨,这是古字画之所以成为古字画的先决条件和硬件条件。启功认为,引入高科技的技术手段如电脑的笔画复制和识别、化学元素的检验和鉴定等尤为必要。但还不能达到这些条件之前,经验和眼力也是必须的;三是看旁证,就是对字画所提供的相关线索和资料进行考证,“这就需要有广博的历史知识和文化素养,更不是一般人所能达到的”。以上三点,其实是和张珩所提出的书画鉴定的主要依据(时代风格和个人风格)和辅助依据(印章、纸绢、题跋、收藏印、著录、装潢)一脉相承的,有着异曲同工之妙。

(二)书画鉴定有一定的模糊度

关于书画鉴定有一定的模糊度的问题,启功只在《书画鉴定三议》之第一“议”中谈及,其第二“议”为《鉴定不只是“真伪”的判别》则是“模糊度”的进一步延伸。文不长,近千余字,但却微言大义,蕴涵有很深的哲理,指出了书画鉴定之个中三昧。

首先,在启功看来,“任何一位现今的鉴定家,如果要说没有丝毫的局限性,是不可能的”,因此,在鉴定的时候,自然便会有一定的“模糊度”。这种“模糊度”是由鉴定家的局限性所决定的。有的人随着年龄的不同,经历的变化,眼光也会有所差异。作为一个真正的鉴定家,应该抱着不断学习的心态来对待这种“模糊度”。指出人人均有其局限性,受思想方法、学术水平、主观偏好、外界影响多方面的限制,鉴定家不可能全懂,其意见也不可能总是正确,客观上也会有很多目前我们尚不能认识的问题,故多闻缺疑、谦虚谨慎、承认鉴定工作有其局限性和存在一定和模糊度,应是做鉴定工作唯一科学的态度。有些人认为“我独无”这种“局限性”,这是鉴定中之大忌。启功认为,凡有时肯说或敢说自己有“不清楚”、“没懂得”、“待研究”的人,必定是一位真正的伟大鉴定家。事实上,启功正是这样的“伟大鉴定家”。启先生还提出应重视现代科学的发展,利用现代科学技术以弥补人的能力所不足的设想。

其次,鉴定不是简单的分清“真”和“伪”,“如把真伪二字套到历代一切书画作品上,也是与情理不合,逻辑不周延的”。这一点,应该是启功的书画鉴定“模糊度”说的精髓部分,也有论者专文论及。为了深入阐述不能整齐划一的书画鉴定理论,启功从法书摹本、古画摹本、无款古画、拼配、直接作伪、代笔等六个方面展开申述。条分缕析,言简意赅。在启功的回忆录中,还讲到一件有趣的鉴定往事:在刚跟着贾熹民学鉴定之时,初见董其昌很多画,难以理解:明明是董其昌的落款,上面还有吴荣光的题跋,如《秋兴八景》等,但里面为什么有那么多的毛病?比如画面的结构不合比例,房子太大,人太小;或构图混乱,同一条河,这半是由左向右流,那半又变成由右向左流;还有的画面很潦草,甚至只画了半截。开始,启功认为这些画都是假的,或代笔的画手不高明。但贾老师告诉他,这并不全是假的,而是属于文人那种随意而为、信手涂抹之作。“特别是文人画,并没什么画理可讲。还有些画,可能是自己起几笔草,然后让其他画手代为填补,所以画风就不统一了,因此不能把他们一概视为赝品”。这个例证对那些一看见画中出现破绽就将其一律定为赝品的所谓把关甚“严”的“鉴定家”,无疑是一记当头棒喝。如古法书复制品、古画摹本、后加伪款的无款古画、真假代笔、拼配、直接作伪等,其中有些不是用真伪二字所能套上去的,要仔细分析,认真体认,并要敢于自以为非,实事求是地承认自己不懂,而不要以正确自居,以权威自负。

第三,造成“模糊度”——或者说书画鉴定“不正不公”的原因,主要是世故人情。启功最初将其归纳为皇威、挟贵、挟长、护短、尊贤、远害、忘形、容众等八个原因。后来,启功将其修正为七个原因,去掉“忘形”说。“皇威”是指古代皇帝所喜好、所肯定的东西,谁也不敢否定,这在书画真伪问题上,便出现很多冤案;“挟贵”是指贵人有权有势有钱,谁也不便甚至不敢说“扫兴”的话;“挟长”是指碍于长辈的情面不便说出实情;“护短”是指在鉴定书画时那些模棱两可的观点大家往往不愿指出其真相;“尊贤”是指对先达的老前辈的观点即便是错误的,也不要指出来;“远害”是指因为利害关系,鉴定者不愿说出实情;“容众”是指要容纳众人的意见,不可“一言堂”。前六点是指造成不公正的原因,后一点则是指鉴定者对待鉴定的态度,应该时时警醒自己。

启功先生此文既论及鉴定工作的原则、方法,也强调鉴定者自身的业务和品质修养,提倡头脑冷静,谦虚谨慎,实事求是,正确认识自己。他在文中有些处以剖析自己为例,说理和平,语重心长,虽以书画鉴定为题,也可供其他类鉴定工作参考。

启功的书画鉴定具有另一特色,为其他鉴定家难以取代,即他以学问支撑鉴定。作为中央文史研究馆馆长、北京师范大学教授、博士生导师,他对中国古典文学、文献学、目录学、版本学、考据学、历史学、音韵、训诂、书法等均有很深的造诣,故而他在历代书法碑帖的鉴定和文献考据方面,具有过人之处,对书画鉴定学有着特殊的贡献。

《启功丛稿》是启功惟一收录书画鉴定的集子。他在前言中以谦虚的口吻透出无比自信。由于启功对书法的偏爱和研究的深入,加上文字学、文学、历史知识的渗透,他的鉴定以书法碑帖的考据为主,绘画鉴定为辅。他在历代书法碑帖的考据上功力过人,多不从用笔、风格等本题语言出发,而重在考据,形成了他的鉴定特色。他对各种版本的刻帖和各种碑帖的拓本均有深入的研究。他的《急就篇传本考》、《兰亭帖考》、《孙过庭书谱考》、《唐摹万岁通天帖考》、《旧题张旭草书古诗帖辨》等都不囿陈说,自出新意。他在各门学科间的相互渗透,在碑帖鉴定中显得尤为突出,其中古典文学知识占有很大比重。启功不仅从碑帖中来校勘古代文学资料,而且反过来用古代文学资料来考证真伪。

文献考据是启功的长项,他的考据能力是有目共睹的,他与徐邦达不同,徐氏所据是比较专业的文献——书画著录,而启功所据范围广泛,除书画著录外,还广取各种文献史料,孙机的舆服研究以及傅熹年的建筑研究同样在书画鉴定中起到很大作用。从研究方法上看,与启功同属一路。在书画界和书画鉴定界,这样的人才奇缺,而在学术界精通书画的人又极少,启功正好弥补了这一不足,故而他在运用学术研究的功底,进行书画鉴定的理论和实践上具有举足轻重的地位。

启功先生的书画鉴定理论,不以专著见长,而以零散的文章或书画题跋著称。这些书画鉴定理论,大多集中在其出版的《启功丛稿》和一些回忆录、杂著和书画题跋中,后来选编的各类书画鉴定文集中搜集的启功书画鉴定文章,大多来源于《启功丛稿》。

总结目前所见各类关于启功言论的出版物及其在古书画中的题跋,他在书画鉴定方面的理论建树及其贡献可以归结为如下几点:

(一)书画鉴定的次序

启功以其自身经验,将书画鉴定的次序总结为三点:首先是看风格习惯。“风格”是指时代风格和个人风格,“对风格的鉴赏和习惯的把握必须通过大量的阅读和观摩才能掌握,正所谓见多而识广,博观而约取”。启功在书画鉴定生涯中,经其法眼之书画以数以十万计,他自己认为“见的东西绝对超过任何古人”,因而能在此基础上看出各个时代的风格及其一些主要书画家的个人风格。书画家的“习惯”也是可以通过见识其大量作品总结出来。启功认为,“只要有敏锐的眼光眼力,再加上相应的艺术实践和一定的领悟能力就能捕捉到它”;其次是看纸墨,这是古字画之所以成为古字画的先决条件和硬件条件。启功认为,引入高科技的技术手段如电脑的笔画复制和识别、化学元素的检验和鉴定等尤为必要。但还不能达到这些条件之前,经验和眼力也是必须的;三是看旁证,就是对字画所提供的相关线索和资料进行考证,“这就需要有广博的历史知识和文化素养,更不是一般人所能达到的”。以上三点,其实是和张珩所提出的书画鉴定的主要依据(时代风格和个人风格)和辅助依据(印章、纸绢、题跋、收藏印、著录、装潢)一脉相承的,有着异曲同工之妙。

(二)书画鉴定有一定的模糊度

关于书画鉴定有一定的模糊度的问题,启功只在《书画鉴定三议》之第一“议”中谈及,其第二“议”为《鉴定不只是“真伪”的判别》则是“模糊度”的进一步延伸。文不长,近千余字,但却微言大义,蕴涵有很深的哲理,指出了书画鉴定之个中三昧。

首先,在启功看来,“任何一位现今的鉴定家,如果要说没有丝毫的局限性,是不可能的”,因此,在鉴定的时候,自然便会有一定的“模糊度”。这种“模糊度”是由鉴定家的局限性所决定的。有的人随着年龄的不同,经历的变化,眼光也会有所差异。作为一个真正的鉴定家,应该抱着不断学习的心态来对待这种“模糊度”。指出人人均有其局限性,受思想方法、学术水平、主观偏好、外界影响多方面的限制,鉴定家不可能全懂,其意见也不可能总是正确,客观上也会有很多目前我们尚不能认识的问题,故多闻缺疑、谦虚谨慎、承认鉴定工作有其局限性和存在一定和模糊度,应是做鉴定工作唯一科学的态度。有些人认为“我独无”这种“局限性”,这是鉴定中之大忌。启功认为,凡有时肯说或敢说自己有“不清楚”、“没懂得”、“待研究”的人,必定是一位真正的伟大鉴定家。事实上,启功正是这样的“伟大鉴定家”。启先生还提出应重视现代科学的发展,利用现代科学技术以弥补人的能力所不足的设想。

其次,鉴定不是简单的分清“真”和“伪”,“如把真伪二字套到历代一切书画作品上,也是与情理不合,逻辑不周延的”。这一点,应该是启功的书画鉴定“模糊度”说的精髓部分,也有论者专文论及。为了深入阐述不能整齐划一的书画鉴定理论,启功从法书摹本、古画摹本、无款古画、拼配、直接作伪、代笔等六个方面展开申述。条分缕析,言简意赅。在启功的回忆录中,还讲到一件有趣的鉴定往事:在刚跟着贾熹民学鉴定之时,初见董其昌很多画,难以理解:明明是董其昌的落款,上面还有吴荣光的题跋,如《秋兴八景》等,但里面为什么有那么多的毛病?比如画面的结构不合比例,房子太大,人太小;或构图混乱,同一条河,这半是由左向右流,那半又变成由右向左流;还有的画面很潦草,甚至只画了半截。开始,启功认为这些画都是假的,或代笔的画手不高明。但贾老师告诉他,这并不全是假的,而是属于文人那种随意而为、信手涂抹之作。“特别是文人画,并没什么画理可讲。还有些画,可能是自己起几笔草,然后让其他画手代为填补,所以画风就不统一了,因此不能把他们一概视为赝品”。这个例证对那些一看见画中出现破绽就将其一律定为赝品的所谓把关甚“严”的“鉴定家”,无疑是一记当头棒喝。如古法书复制品、古画摹本、后加伪款的无款古画、真假代笔、拼配、直接作伪等,其中有些不是用真伪二字所能套上去的,要仔细分析,认真体认,并要敢于自以为非,实事求是地承认自己不懂,而不要以正确自居,以权威自负。

第三,造成“模糊度”——或者说书画鉴定“不正不公”的原因,主要是世故人情。启功最初将其归纳为皇威、挟贵、挟长、护短、尊贤、远害、忘形、容众等八个原因。后来,启功将其修正为七个原因,去掉“忘形”说。“皇威”是指古代皇帝所喜好、所肯定的东西,谁也不敢否定,这在书画真伪问题上,便出现很多冤案;“挟贵”是指贵人有权有势有钱,谁也不便甚至不敢说“扫兴”的话;“挟长”是指碍于长辈的情面不便说出实情;“护短”是指在鉴定书画时那些模棱两可的观点大家往往不愿指出其真相;“尊贤”是指对先达的老前辈的观点即便是错误的,也不要指出来;“远害”是指因为利害关系,鉴定者不愿说出实情;“容众”是指要容纳众人的意见,不可“一言堂”。前六点是指造成不公正的原因,后一点则是指鉴定者对待鉴定的态度,应该时时警醒自己。

启功先生此文既论及鉴定工作的原则、方法,也强调鉴定者自身的业务和品质修养,提倡头脑冷静,谦虚谨慎,实事求是,正确认识自己。他在文中有些处以剖析自己为例,说理和平,语重心长,虽以书画鉴定为题,也可供其他类鉴定工作参考。

启功的书画鉴定具有另一特色,为其他鉴定家难以取代,即他以学问支撑鉴定。作为中央文史研究馆馆长、北京师范大学教授、博士生导师,他对中国古典文学、文献学、目录学、版本学、考据学、历史学、音韵、训诂、书法等均有很深的造诣,故而他在历代书法碑帖的鉴定和文献考据方面,具有过人之处,对书画鉴定学有着特殊的贡献。

《启功丛稿》是启功惟一收录书画鉴定的集子。他在前言中以谦虚的口吻透出无比自信。由于启功对书法的偏爱和研究的深入,加上文字学、文学、历史知识的渗透,他的鉴定以书法碑帖的考据为主,绘画鉴定为辅。他在历代书法碑帖的考据上功力过人,多不从用笔、风格等本题语言出发,而重在考据,形成了他的鉴定特色。他对各种版本的刻帖和各种碑帖的拓本均有深入的研究。他的《急就篇传本考》、《兰亭帖考》、《孙过庭书谱考》、《唐摹万岁通天帖考》、《旧题张旭草书古诗帖辨》等都不囿陈说,自出新意。他在各门学科间的相互渗透,在碑帖鉴定中显得尤为突出,其中古典文学知识占有很大比重。启功不仅从碑帖中来校勘古代文学资料,而且反过来用古代文学资料来考证真伪。

文献考据是启功的长项,他的考据能力是有目共睹的,他与徐邦达不同,徐氏所据是比较专业的文献——书画著录,而启功所据范围广泛,除书画著录外,还广取各种文献史料,孙机的舆服研究以及傅熹年的建筑研究同样在书画鉴定中起到很大作用。从研究方法上看,与启功同属一路。在书画界和书画鉴定界,这样的人才奇缺,而在学术界精通书画的人又极少,启功正好弥补了这一不足,故而他在运用学术研究的功底,进行书画鉴定的理论和实践上具有举足轻重的地位。