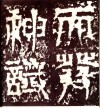

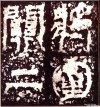

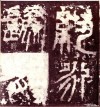

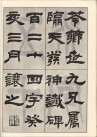

兜底儿网名帖大全:100 三国吴刻 《天发神谶碑》

2015-05-16 17:38:05

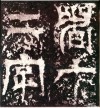

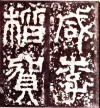

宋 拓三国吴刻《天发神谶碑》

拓本半开纵32.zcm,横20.6cm

1956年家属捐赠故宫博物院藏

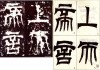

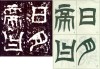

《天发神谶碑》也叫《天玺纪功碑》、《吴孙皓纪功碑》,俗称《三段碑》。

《天发神谶碑》建于吴天玺元年(公元276年),又名《天玺纪功碑》、在宋以前已断为三石,故又名《三断碑》。传为华(核)文、皇象书,又传为苏建所书,因碑文残缺,无从考证。旧在江苏江宁尊经阁,清嘉庆十年(1805)毁于火。

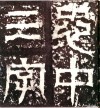

中国古代史书中有诸多关于“神异事件”的记载,但凡皇帝降生或政权更迭时,总会出现“祥瑞”征兆,以达到“皇权天授”的目的。

值天下大乱、政局动荡之时,更会出现诸多“祥瑞”异象,意在稳固民心。三国后期的孙吴政权,在北方强大压力下,陷入危亡无日的恐慌困境。公元264年,孙皓继承帝位,这位在宴会上可以喝下七升美酒的末代皇帝,由于残暴嗜杀,政局越发动荡不稳。

公元276年,孙皓改元天玺。江宁(今南京)一带突现“天降神谶文”,吴人以为天降祥瑞,将这段神谶文镌刻于一块巨大的矮圆幢形石上,立于天禧寺,后世称为《天发神谶碑》,又名《天玺纪功碑》。书写这块碑文的人到底是谁,至今是个谜。

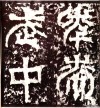

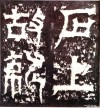

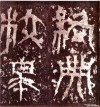

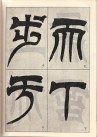

关于此碑有这样一个记载:公元264年,三国吴孙皓继帝位,由于他残暴昏庸,政局日益不稳。276年,改元天玺。为了稳定人心,佯称天降神谶文的舆论,以为吴国祥瑞。刻碑于一巨大的矮圆幢形石上,立于江宁(今南京)天禧寺。后碑石断为三截,故名《三截碑》。也有说此碑乃三石垒成,非是断裂。清嘉庆十年(1805年)三月此碑毁于火灾。 此碑的建立与迷信有关,而碑文的书写也很奇异。它虽是篆书,但不同于任何篆书面目,康有为曾惊叹为“奇书惊世”。张叔未则云“吴《天玺纪功碑》雄奇变化,沉着痛快,如折古刀,如断古钗,为两汉来不可无一不能有二之第一佳迹”。

《天发神谶碑》在宋代断为三截,世人又把它称作《三截碑》。碑文诡秘难懂,涉及怪力乱神,属于“子不语”范畴。碑文书体则更为怪异,非篆非隶、不今不古,既无师承又无来历,真如同天上掉下来一般,故正统文人士大夫一度将其斥为“妖书”。

这篇“天降神谶”没有给吴人带来好运,四年之后东吴就烟消云散。在东吴灭亡后的1500年里,《天发神谶碑》因其奇异怪诞,很少有人效法,几乎成为绝响。

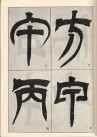

历史的车轮行进到了清代,碑学运动悄然兴起。沉寂无闻的汉魏碑碣大量出土,给千人一面、死气沉沉的帖派一统的书法界打了一剂强心针。这篇稀奇古怪的文字也再次重见天日,一度被视作“至宝”,张叔未评价它:“雄奇变化,沉着痛快,如折古刀,如断古钗,为两汉以来不可无一、不可有二之第一佳迹。”它到底应该属于哪一种书体,也出现多方争议,翁方纲就说过:“吴《天玺纪功碑》,弇州所谓挑拔平硬者,信有之。然实是篆书,谓八分者,未必然也。”此碑用笔方劲,沉着奇伟,以汉隶之方,参秦籀之迹,用笔方劲,点、竖画起笔,均用方笔,如刀斩斧截,气势雄健奇恣,收笔尖锐如利剑长戈,险拔俊伟,于《石鼓文》和秦篆之外,独树一帜。这方书体怪异的碑文,散发出深不可测的艺术魅力,标志着书法艺术张扬个性的开始。

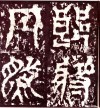

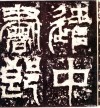

天才艺术家赵之谦(1829—1884年)大发奇想,把《天发神谶碑》中的字用到篆刻里。在一方“丁文蔚”的白文印章中,借鉴《天发神谶碑》的字体形态,并巧妙化去原碑的乖戾冷峭,在若即若离、有意无意之间,呈现出一派和谐温婉的文雅气度。他十年赶考四次落榜,仅活了五十几岁的年纪,却把篆刻艺术推到了前所未有的高度,“残碑断碣,不堪问年”,他营造的一方方朱红印迹,透射出汉魏以上的浑朴灵光。

又过了许多年,木匠出身的齐白石看到了这方碑文,新奇瑰丽、雄健爽快的风格大合他的脾胃。齐白石不怕挨骂,更不怕饿死京华,硬是将《天发神谶碑》的气息化进了自己的印章与书法中,单刀直入,大气磅礴。有人奚落他写字画画如同“厨夫抹灶”,他笑着摇头。有人讪笑他的艺术是“江湖市井”,他充耳不闻,自作主张,一意孤行,活到90岁还在大胆变法。

其书起笔方重,有隶书笔意,转折处则外方内圆,下垂处呈悬针状,森森然如武库戈戟,凌然不可侵犯。后世篆刻家对此碑很受启发,多取此碑笔意入印。赵之谦“丁文蔚”一印便有此意味,后世认为赵之谦这方印还启发了齐白石,从而形成了大刀阔斧、斩钉截铁的齐派篆刻风格。

一代艺术巨匠果然在东方崛起,光照寰宇!“祥瑞”之兆,可信乎?不可信乎?

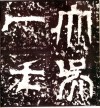

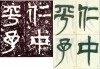

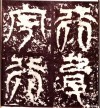

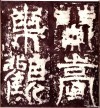

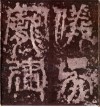

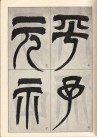

清代吴让之临“隶篆”《天发神谶碑》

吴熙载(1799-1870),原名廷扬,字熙载,后以字行,改字让之,亦作攘之,号让翁、晚学居士、方竹丈人等。江苏仪征(今江苏扬州)人。清代篆刻家、书法家。包世臣的入室弟子。善书画,尤精篆刻。少时即追摹秦汉印作,后直接取法邓石如,得其神髓,又综合自己的学识,发展完善了“邓派”篆刻艺术,在明清流派篆刻史上具有举足轻重的地位。吴昌硕评曰:“让翁平生固服膺完白,而于秦汉印玺探讨极深,故刀法圆转,无纤曼之气,气象骏迈,质而不滞。余尝语人:学完白不若取径于让翁。”吴让之印作颇能领悟邓石如的“印从书出”的道理,运刀如笔,迅疾圆转,痛快淋漓,率直潇洒,方中寓圆,刚柔相济。其体势劲健,舒展飘逸,婀娜多姿,尽展自家篆书委婉流畅的风采,无论朱文白文均功夫精熟,得心应手,技术上已如庖丁解牛。让翁在继承邓完白的基础上有所创建,特别是那种轻松淡荡的韵味,直达书印合一的神境。吴缶老赞曰:“风韵之古隽者不可度,盖有守而不泥其迹,能自放而不逾其矩。”一生清贫,著有《通鉴地理今释稿》。吴熙载工四体书。篆书和隶书学邓石如,行书和楷书取法包世臣。书法功力虽深,但受邓石如和包世臣的束缚太深,未能创造自己的风格。亦善画。一生成就最大的是篆刻,篆刻得邓石如精髓,而又能上追汉印。晚年运刀更臻化境,在浙派末流习气充满印坛的当时,将皖派中的邓派推向新的境界,对清末印坛的影响很大。吴熙载一生刻印数以万计,但多不刻边款,以致流传甚少。吴让之出生于清嘉庆四年(1799年),早年居住在仪征,青年时期因从事科考,每三年两考,他都要往返于仪征、泰州。吴让之最终只被录取为“生员(秀才)”,仅是一个普通的县学“诸生”,但从这时起,他和当时泰州的文人雅士有了比较多的交往,建立了友谊。

中年后,吴让之长期寓居扬州。据清董玉书《芜城怀旧录》记载,吴让之在扬州时,曾住在石牌楼观音庵。当时观音庵内还寄居着画家王素,“王画吴字”为时推重,士大夫家皆以“非王画吴书不足相配”论之。道光二十九年(1849年),吴让之受宿迁王惜庵之托,以枣板续刻高凤翰集撰的《砚史》后半部分。此书刻成时他题有长跋,其中谈到“余于今年分典文汇阁秘书”并曾“分辑《南史》注”。扬州文汇阁是清代收藏《四库全书》的七阁之一,这里本是吴让之的用武之地,但为时不久,在清兵对太平天国的作战中,文汇阁付之一炬。

清同治三年(1863年),书画篆刻家赵之谦托好友魏锡曾将自己的印蜕带到泰州给吴让之品评,赵之谦一印边跋有云:“息心静气,乃是浑厚。近人能此者,扬州吴熙载一人而已。”吴让之看后颇为感动,除对赵印作了中肯评说外,并冒酷暑即兴挥汗刻“鉴古堂”、“赵之谦”等自文四印,印作方圆相参,疏密相应,实现了轻灵古拙、浑厚平实的统一,堪为吴让之篆刻艺术成熟期的代表作。

战火弥漫,故园萧寂。吴让之寄寓泰州,虽得旧友新知的同情与关怀,但伤感之情仍不时在诗文中流露。他在为杨石卿所作的《秋林诗思图》题句中写道:“乌桕丹枫叶渐凋,杜陵蓬鬓感萧萧。奚囊收得秋光满,聊与西风破寂寥。”在泰州,吴让之常与当地名士墨客雅集唱和,分题拈韵,集锦作画。

“但使残年饱吃饭,只愿无事常相见。”晚年吴让之,已穷困潦倒般借居于泰州东坝口观音庵,他曾撰八言联自嘲:“有子有孙,鳏寡孤独,无家无室,柴米油盐。”同治九年(1870年),吴让之离世,终年72岁。

作为一位博学多能的艺术家,吴让之早年师从邓石如(完白山人)的学生包世臣学书,故为邓石如的再专弟子。在包世臣反对流弊较大的“馆阁体”开辟晚清一代新风中,吴让之无疑是一倾力助阵者。吴昌硕说吴让之“书画下笔谨严,风韵之古俊者,不可度,盖有守而不泥其迹,能自放而不逾其矩。治印……刀法圆转,无纤曼之习,气象骏迈,质而不滞”,乃非虚饰之言。

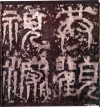

吴让之诸体皆擅,而篆隶功力尤深,特别是他的圆劲流美的小篆为世人所重。在篆法上,吴让之师法邓石如及汉篆法,更因其善于“铁笔写篆”撷取金石精华,故有“气贯长虹、刚劲有力、咄出新意”之态。包世臣对吴让之也有直接影响,他继承了包氏衣钵,恪守师法而自成面目,给人以清澹甜润之感。所书小篆《梁吴均与宋元思书》、《宋武帝与臧焘敕》、《三乐三忧帖》等,用笔浑融清健,篆法方圆互参,体势展蹙修长,有“吴带当风”之妙。吴让之隶书结体,中心紧敛而肢体舒展,颇富古意,被誉为清初以来篆隶书体创新者之一。其行书动势显著,生发了流动、通畅之气,单字虽隔,然意气绵延不断;楷书苍厚郁茂,俊逸爽劲,并掺有北碑意韵,一扫“馆阁体”纤弱之风。

吴让之的主要艺术成就在于其金石篆刻。他曾自述:“让之弱龄好弄,喜刻印章。早五岁乃见汉人作,悉心摹仿十年。凡拟近代名工,亦务求肖乃已。又五年始见完白山人作,尽弃其学而学之。”由于吴让之有10年汉印的摹习功底,加之以邓的汉篆书体为依归,使隶书笔法参之入篆,以篆书笔意引之入印,书印相参,流美生动,浑朴圆润,韵味醇厚,一洗当时印坛程式化和矫揉造作的时尚,使日趋僵化的印坛面目为之一新。他在《自评印稿题记》中阐明:“若意无新奇,奇不中度,狂怪妄作,皆难列等。”

吴让之一生治印万方,声名显卓,以致后来学“邓派”的多舍邓趋吴,除黄士陵外,吴让之对同时代的赵之谦、徐三庚,近代吴昌硕,当代韩天衡等书篆名家皆影响甚深。恰如西泠丁辅之以赵之谦笔意为诗赞日:“圆朱入印始赵宋,怀宁布衣人所师。一灯不灭传薪火,赖有扬州吴让之。

以圆朱文篆法入白文印,是吴让之篆刻的一大特点,一路横宽竖狭、略带圆转笔意的流美风格,和他的朱文印和谐统一。他擅用冲刀浅刻之术,腕虚指实,刀刃披削,其运刀如“神游太虚,若无所事”。吴让之治印广采博汲,不囿成法,在理论上他尊崇师说,但实践中他又有意和老师的风格拉开距离。近代书画大家黄宾虹称吴让之是“善变者”,他在通力学邓后,又以自己的善变,发扬出邓石如“印从书出,书从印入”的新境界,其晚年印作,字法、布局、行刀、款法自出机杼,以其平正、淡雅、拙朴,形成了自己独特的印风格调。

拓本半开纵32.zcm,横20.6cm

1956年家属捐赠故宫博物院藏

《天发神谶碑》也叫《天玺纪功碑》、《吴孙皓纪功碑》,俗称《三段碑》。

《天发神谶碑》建于吴天玺元年(公元276年),又名《天玺纪功碑》、在宋以前已断为三石,故又名《三断碑》。传为华(核)文、皇象书,又传为苏建所书,因碑文残缺,无从考证。旧在江苏江宁尊经阁,清嘉庆十年(1805)毁于火。

中国古代史书中有诸多关于“神异事件”的记载,但凡皇帝降生或政权更迭时,总会出现“祥瑞”征兆,以达到“皇权天授”的目的。

值天下大乱、政局动荡之时,更会出现诸多“祥瑞”异象,意在稳固民心。三国后期的孙吴政权,在北方强大压力下,陷入危亡无日的恐慌困境。公元264年,孙皓继承帝位,这位在宴会上可以喝下七升美酒的末代皇帝,由于残暴嗜杀,政局越发动荡不稳。

公元276年,孙皓改元天玺。江宁(今南京)一带突现“天降神谶文”,吴人以为天降祥瑞,将这段神谶文镌刻于一块巨大的矮圆幢形石上,立于天禧寺,后世称为《天发神谶碑》,又名《天玺纪功碑》。书写这块碑文的人到底是谁,至今是个谜。

关于此碑有这样一个记载:公元264年,三国吴孙皓继帝位,由于他残暴昏庸,政局日益不稳。276年,改元天玺。为了稳定人心,佯称天降神谶文的舆论,以为吴国祥瑞。刻碑于一巨大的矮圆幢形石上,立于江宁(今南京)天禧寺。后碑石断为三截,故名《三截碑》。也有说此碑乃三石垒成,非是断裂。清嘉庆十年(1805年)三月此碑毁于火灾。 此碑的建立与迷信有关,而碑文的书写也很奇异。它虽是篆书,但不同于任何篆书面目,康有为曾惊叹为“奇书惊世”。张叔未则云“吴《天玺纪功碑》雄奇变化,沉着痛快,如折古刀,如断古钗,为两汉来不可无一不能有二之第一佳迹”。

《天发神谶碑》在宋代断为三截,世人又把它称作《三截碑》。碑文诡秘难懂,涉及怪力乱神,属于“子不语”范畴。碑文书体则更为怪异,非篆非隶、不今不古,既无师承又无来历,真如同天上掉下来一般,故正统文人士大夫一度将其斥为“妖书”。

这篇“天降神谶”没有给吴人带来好运,四年之后东吴就烟消云散。在东吴灭亡后的1500年里,《天发神谶碑》因其奇异怪诞,很少有人效法,几乎成为绝响。

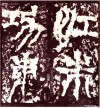

历史的车轮行进到了清代,碑学运动悄然兴起。沉寂无闻的汉魏碑碣大量出土,给千人一面、死气沉沉的帖派一统的书法界打了一剂强心针。这篇稀奇古怪的文字也再次重见天日,一度被视作“至宝”,张叔未评价它:“雄奇变化,沉着痛快,如折古刀,如断古钗,为两汉以来不可无一、不可有二之第一佳迹。”它到底应该属于哪一种书体,也出现多方争议,翁方纲就说过:“吴《天玺纪功碑》,弇州所谓挑拔平硬者,信有之。然实是篆书,谓八分者,未必然也。”此碑用笔方劲,沉着奇伟,以汉隶之方,参秦籀之迹,用笔方劲,点、竖画起笔,均用方笔,如刀斩斧截,气势雄健奇恣,收笔尖锐如利剑长戈,险拔俊伟,于《石鼓文》和秦篆之外,独树一帜。这方书体怪异的碑文,散发出深不可测的艺术魅力,标志着书法艺术张扬个性的开始。

天才艺术家赵之谦(1829—1884年)大发奇想,把《天发神谶碑》中的字用到篆刻里。在一方“丁文蔚”的白文印章中,借鉴《天发神谶碑》的字体形态,并巧妙化去原碑的乖戾冷峭,在若即若离、有意无意之间,呈现出一派和谐温婉的文雅气度。他十年赶考四次落榜,仅活了五十几岁的年纪,却把篆刻艺术推到了前所未有的高度,“残碑断碣,不堪问年”,他营造的一方方朱红印迹,透射出汉魏以上的浑朴灵光。

又过了许多年,木匠出身的齐白石看到了这方碑文,新奇瑰丽、雄健爽快的风格大合他的脾胃。齐白石不怕挨骂,更不怕饿死京华,硬是将《天发神谶碑》的气息化进了自己的印章与书法中,单刀直入,大气磅礴。有人奚落他写字画画如同“厨夫抹灶”,他笑着摇头。有人讪笑他的艺术是“江湖市井”,他充耳不闻,自作主张,一意孤行,活到90岁还在大胆变法。

其书起笔方重,有隶书笔意,转折处则外方内圆,下垂处呈悬针状,森森然如武库戈戟,凌然不可侵犯。后世篆刻家对此碑很受启发,多取此碑笔意入印。赵之谦“丁文蔚”一印便有此意味,后世认为赵之谦这方印还启发了齐白石,从而形成了大刀阔斧、斩钉截铁的齐派篆刻风格。

一代艺术巨匠果然在东方崛起,光照寰宇!“祥瑞”之兆,可信乎?不可信乎?

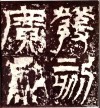

清代吴让之临“隶篆”《天发神谶碑》

吴熙载(1799-1870),原名廷扬,字熙载,后以字行,改字让之,亦作攘之,号让翁、晚学居士、方竹丈人等。江苏仪征(今江苏扬州)人。清代篆刻家、书法家。包世臣的入室弟子。善书画,尤精篆刻。少时即追摹秦汉印作,后直接取法邓石如,得其神髓,又综合自己的学识,发展完善了“邓派”篆刻艺术,在明清流派篆刻史上具有举足轻重的地位。吴昌硕评曰:“让翁平生固服膺完白,而于秦汉印玺探讨极深,故刀法圆转,无纤曼之气,气象骏迈,质而不滞。余尝语人:学完白不若取径于让翁。”吴让之印作颇能领悟邓石如的“印从书出”的道理,运刀如笔,迅疾圆转,痛快淋漓,率直潇洒,方中寓圆,刚柔相济。其体势劲健,舒展飘逸,婀娜多姿,尽展自家篆书委婉流畅的风采,无论朱文白文均功夫精熟,得心应手,技术上已如庖丁解牛。让翁在继承邓完白的基础上有所创建,特别是那种轻松淡荡的韵味,直达书印合一的神境。吴缶老赞曰:“风韵之古隽者不可度,盖有守而不泥其迹,能自放而不逾其矩。”一生清贫,著有《通鉴地理今释稿》。吴熙载工四体书。篆书和隶书学邓石如,行书和楷书取法包世臣。书法功力虽深,但受邓石如和包世臣的束缚太深,未能创造自己的风格。亦善画。一生成就最大的是篆刻,篆刻得邓石如精髓,而又能上追汉印。晚年运刀更臻化境,在浙派末流习气充满印坛的当时,将皖派中的邓派推向新的境界,对清末印坛的影响很大。吴熙载一生刻印数以万计,但多不刻边款,以致流传甚少。吴让之出生于清嘉庆四年(1799年),早年居住在仪征,青年时期因从事科考,每三年两考,他都要往返于仪征、泰州。吴让之最终只被录取为“生员(秀才)”,仅是一个普通的县学“诸生”,但从这时起,他和当时泰州的文人雅士有了比较多的交往,建立了友谊。

中年后,吴让之长期寓居扬州。据清董玉书《芜城怀旧录》记载,吴让之在扬州时,曾住在石牌楼观音庵。当时观音庵内还寄居着画家王素,“王画吴字”为时推重,士大夫家皆以“非王画吴书不足相配”论之。道光二十九年(1849年),吴让之受宿迁王惜庵之托,以枣板续刻高凤翰集撰的《砚史》后半部分。此书刻成时他题有长跋,其中谈到“余于今年分典文汇阁秘书”并曾“分辑《南史》注”。扬州文汇阁是清代收藏《四库全书》的七阁之一,这里本是吴让之的用武之地,但为时不久,在清兵对太平天国的作战中,文汇阁付之一炬。

清同治三年(1863年),书画篆刻家赵之谦托好友魏锡曾将自己的印蜕带到泰州给吴让之品评,赵之谦一印边跋有云:“息心静气,乃是浑厚。近人能此者,扬州吴熙载一人而已。”吴让之看后颇为感动,除对赵印作了中肯评说外,并冒酷暑即兴挥汗刻“鉴古堂”、“赵之谦”等自文四印,印作方圆相参,疏密相应,实现了轻灵古拙、浑厚平实的统一,堪为吴让之篆刻艺术成熟期的代表作。

战火弥漫,故园萧寂。吴让之寄寓泰州,虽得旧友新知的同情与关怀,但伤感之情仍不时在诗文中流露。他在为杨石卿所作的《秋林诗思图》题句中写道:“乌桕丹枫叶渐凋,杜陵蓬鬓感萧萧。奚囊收得秋光满,聊与西风破寂寥。”在泰州,吴让之常与当地名士墨客雅集唱和,分题拈韵,集锦作画。

“但使残年饱吃饭,只愿无事常相见。”晚年吴让之,已穷困潦倒般借居于泰州东坝口观音庵,他曾撰八言联自嘲:“有子有孙,鳏寡孤独,无家无室,柴米油盐。”同治九年(1870年),吴让之离世,终年72岁。

作为一位博学多能的艺术家,吴让之早年师从邓石如(完白山人)的学生包世臣学书,故为邓石如的再专弟子。在包世臣反对流弊较大的“馆阁体”开辟晚清一代新风中,吴让之无疑是一倾力助阵者。吴昌硕说吴让之“书画下笔谨严,风韵之古俊者,不可度,盖有守而不泥其迹,能自放而不逾其矩。治印……刀法圆转,无纤曼之习,气象骏迈,质而不滞”,乃非虚饰之言。

吴让之诸体皆擅,而篆隶功力尤深,特别是他的圆劲流美的小篆为世人所重。在篆法上,吴让之师法邓石如及汉篆法,更因其善于“铁笔写篆”撷取金石精华,故有“气贯长虹、刚劲有力、咄出新意”之态。包世臣对吴让之也有直接影响,他继承了包氏衣钵,恪守师法而自成面目,给人以清澹甜润之感。所书小篆《梁吴均与宋元思书》、《宋武帝与臧焘敕》、《三乐三忧帖》等,用笔浑融清健,篆法方圆互参,体势展蹙修长,有“吴带当风”之妙。吴让之隶书结体,中心紧敛而肢体舒展,颇富古意,被誉为清初以来篆隶书体创新者之一。其行书动势显著,生发了流动、通畅之气,单字虽隔,然意气绵延不断;楷书苍厚郁茂,俊逸爽劲,并掺有北碑意韵,一扫“馆阁体”纤弱之风。

吴让之的主要艺术成就在于其金石篆刻。他曾自述:“让之弱龄好弄,喜刻印章。早五岁乃见汉人作,悉心摹仿十年。凡拟近代名工,亦务求肖乃已。又五年始见完白山人作,尽弃其学而学之。”由于吴让之有10年汉印的摹习功底,加之以邓的汉篆书体为依归,使隶书笔法参之入篆,以篆书笔意引之入印,书印相参,流美生动,浑朴圆润,韵味醇厚,一洗当时印坛程式化和矫揉造作的时尚,使日趋僵化的印坛面目为之一新。他在《自评印稿题记》中阐明:“若意无新奇,奇不中度,狂怪妄作,皆难列等。”

吴让之一生治印万方,声名显卓,以致后来学“邓派”的多舍邓趋吴,除黄士陵外,吴让之对同时代的赵之谦、徐三庚,近代吴昌硕,当代韩天衡等书篆名家皆影响甚深。恰如西泠丁辅之以赵之谦笔意为诗赞日:“圆朱入印始赵宋,怀宁布衣人所师。一灯不灭传薪火,赖有扬州吴让之。

以圆朱文篆法入白文印,是吴让之篆刻的一大特点,一路横宽竖狭、略带圆转笔意的流美风格,和他的朱文印和谐统一。他擅用冲刀浅刻之术,腕虚指实,刀刃披削,其运刀如“神游太虚,若无所事”。吴让之治印广采博汲,不囿成法,在理论上他尊崇师说,但实践中他又有意和老师的风格拉开距离。近代书画大家黄宾虹称吴让之是“善变者”,他在通力学邓后,又以自己的善变,发扬出邓石如“印从书出,书从印入”的新境界,其晚年印作,字法、布局、行刀、款法自出机杼,以其平正、淡雅、拙朴,形成了自己独特的印风格调。