兜底儿网名帖大全:124 先秦书法 12

2015-06-19 11:57:04

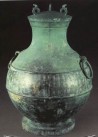

1 中山王圆壶

中山王圆壶为中山王的嗣王为先王所作。圆壶为短颈鼓腹,两侧有二铺首,圈足,有盖,盖饰三钮,通高44.5厘米,腹径32厘米,腹与圈足皆有铭文,腹部铭文59行、182字。

2 宗周钟

西周宗周钟,清宫旧藏,现藏台北故宫博物院。

商代钟形乐器大多数是口部朝上,钟体用长柄支起后再敲奏;西周开始,渐渐改为钟口朝下,钟柄加环悬挂而奏,成为惯见的“甬钟”形式。宗周钟便是甬钟的代表。宗周钟外形上最大的特征,是钟身两面共装饰36枚高突的长形乳丁纹,极尽华丽醒目。此钟音质浑厚宏亮,有宗庙庄严气概。

宗周钟的铭文自钟身正中起读,接着左下角,再转至背面右下角,全篇约123字,是商、周单件钟铭最长者。铭中因为有一个人名,可与周厉王的名字“胡”音相通,故得定为周厉王之器;铭文大意为:厉王时有南方的濮国,大胆来犯周土,厉王便效法他的祖先文王、武王,努力巩固疆土,挥军攻敌,直追到濮国都城,濮君只好派使者来迎,表示臣服。同时,南方及东方的26个邦国代表,也随同朝见。厉王感激天帝及百神保佑,特作此“宗周宝钟”,并祈求先王们降赐子孙福寿,安保四方太平。

3 宰兽簋

宰兽簋,西周中期後段。1997年7月陝西扶風縣段家鎮大同村西周墓。通高36.2、口徑24.8、腹深13釐米,重13.45公斤。侈口束頸,鼓腹,一對獸首耳,下有較長的垂珥,圈足連鑄方座,蓋面隆起,上有圈形捉手。捉手外和和蓋沿均飾雲雷紋填地的變形獸體紋,蓋上和腹部飾覆瓦紋,圈足和頸部飾獸目交連紋。方座四壁亦飾獸目交連紋,以雲雷紋填地。

【銘文】唯六年二月初吉甲戌,王才(在)周師彔宮,旦,王各大(格太)室,即立(位)。(司)土白(榮伯)右宰内(獸入)門立(中)廷,北(嚮)。王乎(呼)内史尹中(仲)冊命宰?(獸)曰:“昔先王既命女(汝),今余唯或?(又申)?乃命,?(賡)乃且(祖)考事,??(司)康宮王家臣妾,奠?(庸)外入(内),母(毋)敢無??(聞知)。易女(錫汝)赤巿(韍)幽亢、?(攸)勒,用事。”???(獸拜稽)首,?(敢)對?(揚)天子不(丕)顯魯休命,用乍?剌且(作朕烈祖)幽中(仲)益姜寶??(簋),??邁(獸其萬)年子子孫永寶用。

4 中山侯钺

中山侯钺,战国早期。长29.4、宽25.5厘米,一九七七年河北平山出土。河北省文物研究所藏。钺刃部为圆弧形。中部有一圆孔,偏阑一侧饰有变形雷纹和三角形雷纹,两肩各有一长方形穿。内为横长方形,上饰变形雷纹。在孔刃之间竖刻铭文两行十六字,记中山侯作此军钺以警示民众之事。钺本为权力象征的兵器,辅以古朴庄重的纹饰,更显其威严的气势。此钺名[钎],为钺的定名增加了新的资料。

5 中爯父簋

中爯父簋,河南历史博物馆藏。南阳市文物部门于上个世纪八十年代,在南阳城区发现了一座西周末年的墓葬。据该墓出土的一件文物上的铭文记载:“中父宰南申厥嗣作其皇祖夷王监伯尊簋……”另一件簋铭是:“南申伯太宰中父厥嗣作其皇祖考夷王监伯尊簋……”铭文记载的是,周宣王封申伯于谢的同时,还派遣了楚国贵族中父,辅佐申伯到南阳建立申国。

6 仲競簋

仲競簋,西周晚期。通高5.1、腹深3.6、口徑5.1×5.3寸。失蓋,子口,鼓腹,圈足下連鑄四個獸面扁足,頸兩側各有一個獸首銜環耳。頸飾雲紋,圈足飾斜角雲雷。

【銘文】中乍(仲競作)寶(簋),(其)萬年子子孫永用。

7 周公东征方鼎

周公东征方鼎,又名丰白鼎,陈梦家先生称其为周公东征方鼎。这件方鼎是西周早期比较罕见的一件青铜器器。长方形,立耳,直口,方唇,腹壁较直,平底,柱足较高。通高26.8、器高21.4、口径21.1×16厘米。1927年地方军阀党玉琨(亦作党毓坤)在陕西宝鸡县戴家湾(今属宝鸡市金台区陈仓乡)盗掘出土。现藏美国旧金山亚洲艺术馆。

此鼎形制和花纹特异,四壁均饰相背的大鸟纹,相邻的两鸟纹会于四隅,鸟喙突出器外,形成扉棱,四足也为立鸟形。有铭文五行35字,合文一。铭文半在器壁,半在器底,除第四行末三字在器底外,其它各行均末二字在器底。铭曰:“隹周公邘征伐东夷、丰白、薄古,咸□。公归荐邘周庙。戊辰饮秦饮,公赏 贝百朋,用乍尊彝。”记述了周公东征征服东土四国获胜回归后在周庙进行的祭祀活动。

8 仲师父鼎

仲师父鼎,西周晚期。高15.6、腹深10.3、口径17.2寸。窄沿方唇,口沿上一对立耳,鼓腹圜底,三条蹄足。口下两道弦纹。

【铭文】中(仲)師父乍(作)季始(姒)寶(尊)鼎,其用亯(享)用考(孝)于皇且(祖)帝考,用易(錫眉壽)無彊(疆),其子子孫孫萬年永寶用亯(享)。

9 柞伯簋

西周《柞伯簋铭》,1993年河南平顶山市应国墓地第242号墓出土,铭文铸于簋内底部,共8行74字。河南省文物考古研究所藏。

柞伯簋出土于M242(中型墓葬)。与之共出的铜礼器还有鼎、簋、觯各2件,尊、爵、卣各1件。此外,还出有铜车马器、铜兵器、王器和陶器等。柞伯簋敞口,斜方唇,短颈内束,浅腹外鼓下垂,腹部一对龙首形耳下各附一垂珥,浅圈足下设一喇叭形支座。颈部饰两组八个以细雷纹作地纹的凸目夔龙纹。每组的四个夔龙纹各以一浮雕兽首为中心,对称地分列两侧;腹部饰两组以细雷纹衬地的凸目兽面纹,且在每组纹样的左右两侧配以两个相对称的夔龙纹。耳的上端饰龙首,下部两侧饰阴线C形卷云纹,整个耳部作龙口吐长舌向下内弯曲状。圈足部饰一周侧视的三角形凸目蝉纹。喇叭形支座为素面。簋内底部铸有铭文,共8行74字。通高16.5、口径17、底座直径13.4厘米。

铭文大意是说,在八月庚申日这天早晨,周干在首都镐京举行大射礼,即举行射箭技艺的比赛。当时将参加比赛的人员分成两个小组。周王命令南宫负责“王多士”(也称小子)组的比赛事宜,又命令师免父负责“小臣”这一小组的有关事宜。此后,周王拿出十块红铜板材作为奖品,说道:“小子,小臣,你们要按长幼次序,谦敬恭和地进行比赛,射中靶子较多的人可以得到这十块红铜板。”结果,柞(胙)伯十发十中,成绩优秀,周王便把奖品给了他,并且又赏赐给他射礼仪式上的某种乐器。柞(胙)伯为纪念这一殊荣,特用周王赏赐的这些红铜为原料,铸造了用来祭把周公的铜簋。

铭文是一篇十分优秀的记叙文,短短70余字,阐明了射礼举行的时间、地点,参加的人物、事件经过和结尾等各个方面,言简意赅,层次分明,有条不紊,具有较高的文学成就。同时,更重要的是,它为研究我国古代的射礼制度提供了十分珍贵的资料。从铜簋的形制、纹样、铭文字体与内容均显示出周初铜器的特征。铭文中“王”应指周康王,南宫与《尚书·顾命》中的南宫毛很可能是同一个人。

这件铜官是胙国铜器,但为什么会被埋在应国墓地呢?我们认为柞伯簋,应是通过馈赠等手段辗转于应国的。据文献记载,胙国为周公之子的封国,簋铭末尾“作周公宝尊彝”充分证实了这一点。胙国地望在令河南延津县境。而应国是周武王之子的封国。两国同为姬姓国,共同承担着藩屏周王室的任务,关系理应十分密切。故柞伯簋流落到应国应排除通过战争和掠夺等手段取得的可能性。

柞伯簋制作精细,造型别致,特用支座垫高器体,装饰纹样布局合理,对称庄重,主体为纤细的凸线,又用细如发丝的雷纹衬地,线条流畅自然,轻盈飘逸。铭文字体很漂亮,为早期书法珍品之一。这件铜簋,既具有珍贵的文献史料价值,又具有较高的工艺观赏价值,实在难得。

10 战国 公乘得守丘刻石

《公乘得守丘刻石》又名《河光刻石》。篆书,两行,十九字(一说二十字)。刻在天然形状的石上,石长九十厘米,宽五十厘米,厚四十厘米。此石原在河北平山县前七汲村外的田野里(战国时期的古灵城遗址西部),四十多年前被该村农民发现,运回家中放在院子里作凳子用。1974年被河北省考古队移至中七汲村第四发掘队保存,现藏河北省博物馆。

1977年发现了战国时期的古中山国陵墓,人们才把这件石刻与墓葬联系起来进行研究。由于其石刻中有许多字刻得不合规律,故极为难释,后经多人释文,方可粗略读通。

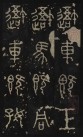

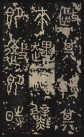

11 石鼓文

石鼓文 先秦刻石文字 。我国遗存至今的石刻文字,要属《石鼓文》时间最早和最具代表性。石作鼓形,共十鼓,分别刻有四言诗一首,径约三尺余。内容记述秦国君游猎,故又称“猎碣”。因被弃于陈仓云野,也称“陈仓十碣”。所刻为秦始皇统一文字前的大篆,即籀文。石原在天兴(今陕西宝鸡)三畤原,唐初被发现。自唐代杜甫、韦应物、韩愈作歌诗以后,始显于世。一说为宋代司马池(司马光之父)搜得其九,移置府学,皇祜(1049—1053)间向传师始得其全。大观(1107—1110)中迁至东京(今河南洛阳)辟雍,后入内府保和殿稽古阁。金人破汴,辇归燕京,置国子学大成门内。1937年抗战爆发后,石鼓文南迁至蜀,战争结束后始运回北平,现藏故宫博物院。其刻石年代,唐代张怀瓘、窦皋、韩愈等以为周文王时物;韦应物等以为周宣王时物;宋代董逋、程大昌等以为周成王时物;金代马定国以为西魏大统十一年(545)刻;清代俞正燮以为北魏太平真君七年(446)刻;以为秦物者,始自宋代郑樵,清代震钧以为秦文公时物;今人马衡以为秦穆公时物,郭沫若以为秦襄公时物,唐兰则考为秦献公叶十一年(前374)刻,详见《石鼓年代考》。刻石文多残损,北宋欧阳修所录已仅存四百六十五字,明代范氏《天一阁》藏宋拓本仅四百六十二字,今其中一鼓已一字无存唐初“虞、褚、欧阳共称古妙”(引自《元和郡县图志》)。张怀瓘《书断》云:“《石鼓文》开阖古文,畅其戚锐,但折直劲迅,有如铁针而端委旁逸又婉润焉。”近人康有为《广艺舟双楫》谓:“《石鼓》如金钿委地,芝草团云不烦整裁自有奇采。”传世墨拓善本有元代赵孟頫藏本(即范氏《天—阁》藏本)、明代安国藏中权本、先锋本(亦称“前茅本”)、后劲本,皆宋拓本。《天一阁》本已毁于火,后三种俱在日本。有影印本行世。原石现藏故宫博物院。

其书法字体多取长方形,体势整肃,端庄凝重,笔力稳健,石与形,诗与字浑然一体,充满古朴雄浑之美。

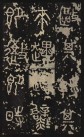

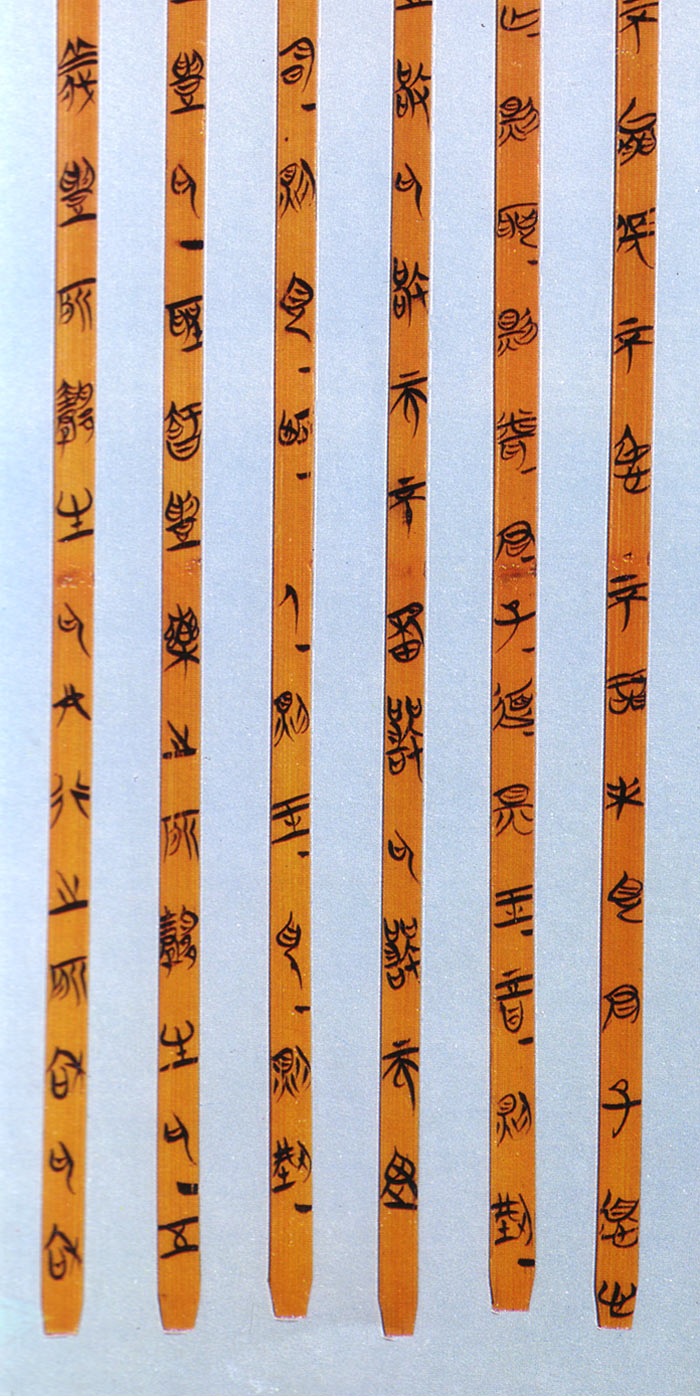

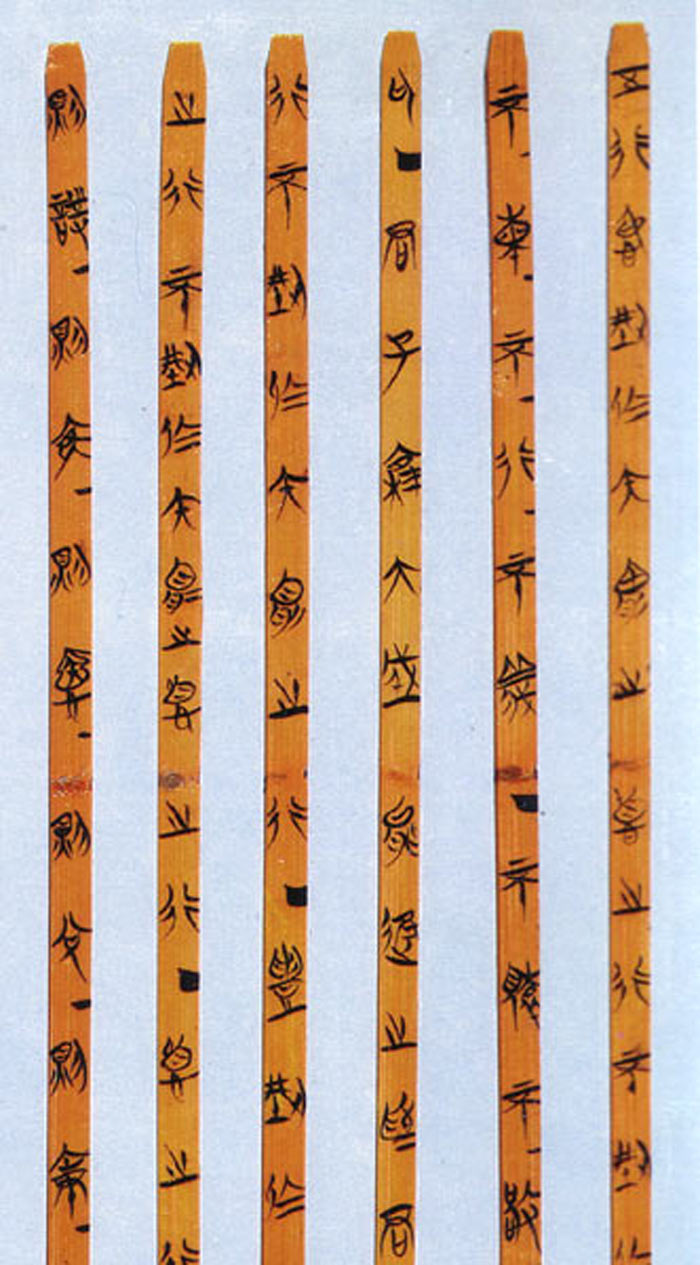

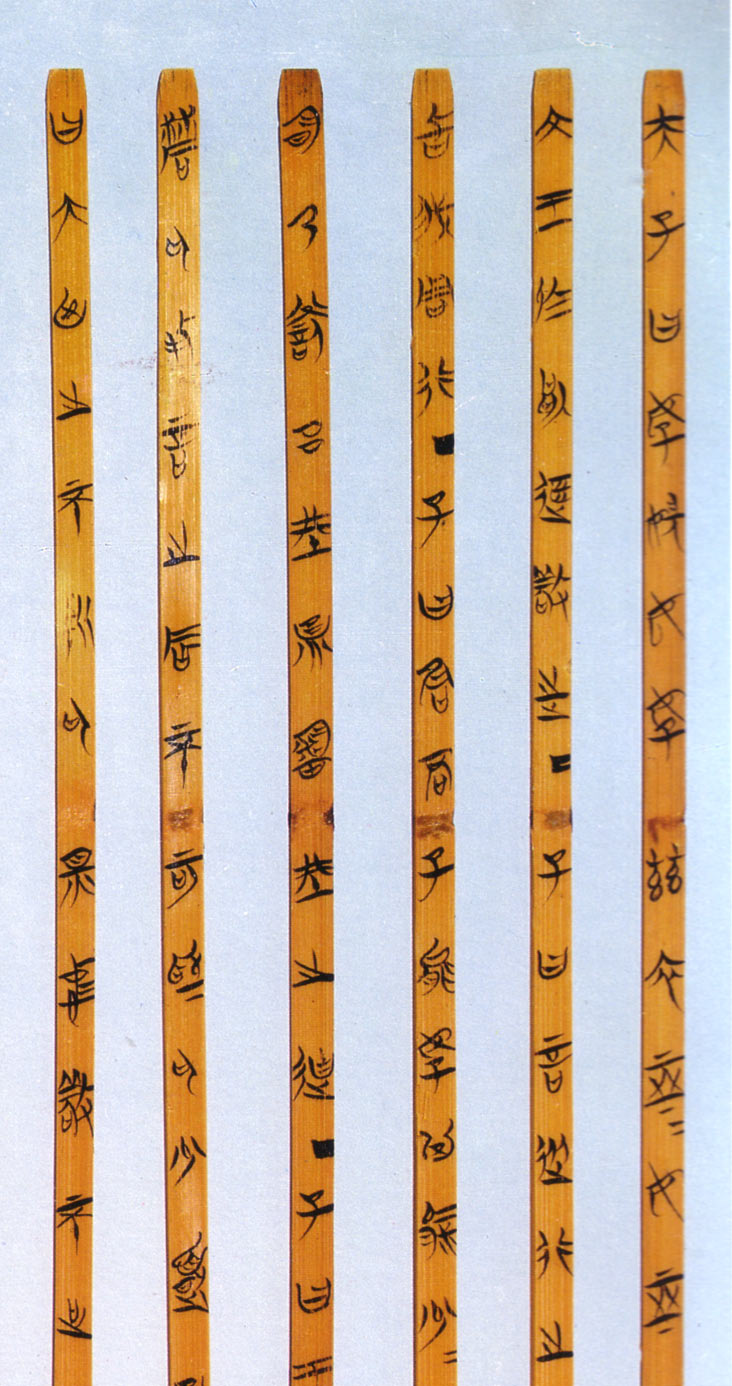

12 侯马盟书

一九六五年山西侯马晋国遗址出土了大量盟誓辞文玉石片,称为“侯马盟书”,又称“载书”,盟书笔锋清丽,为毛笔所写,多为朱书,少为墨书。其书法犀利简率,提按有致,舒展而有韵律。

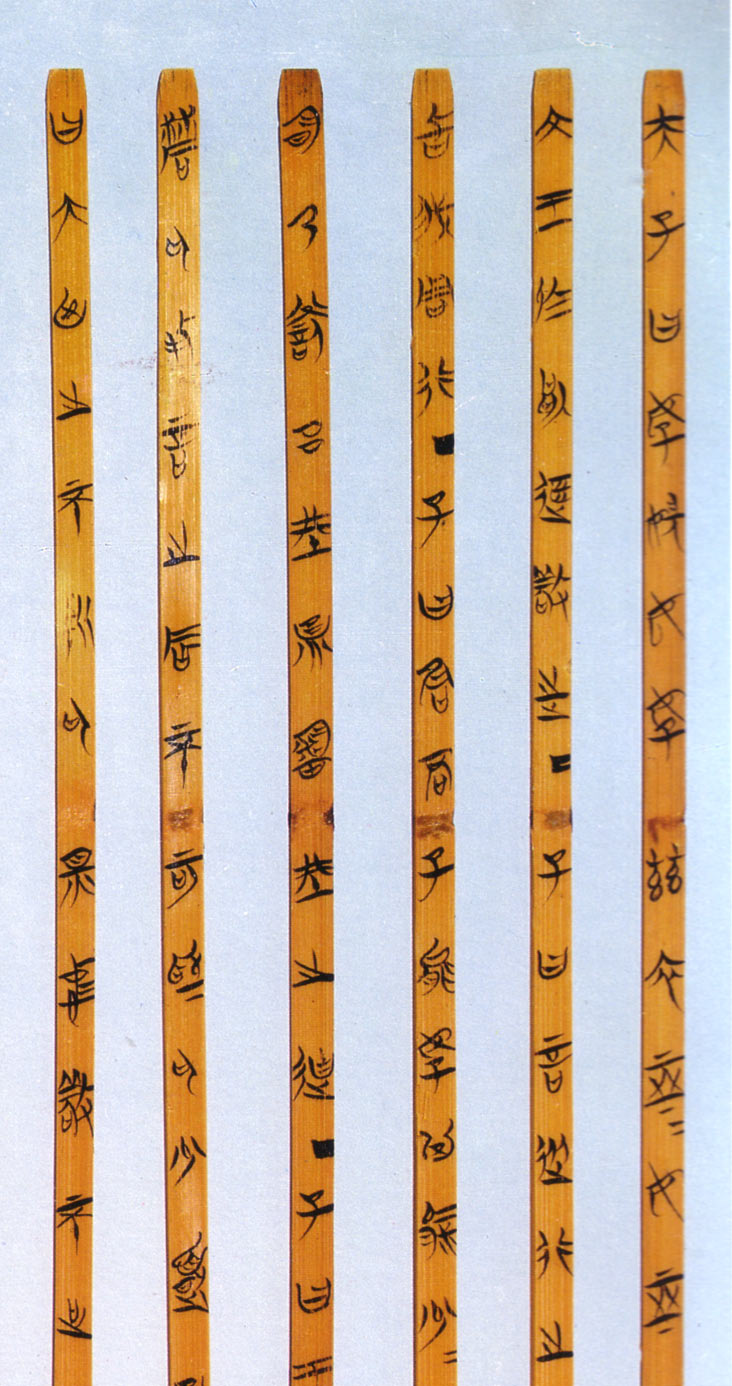

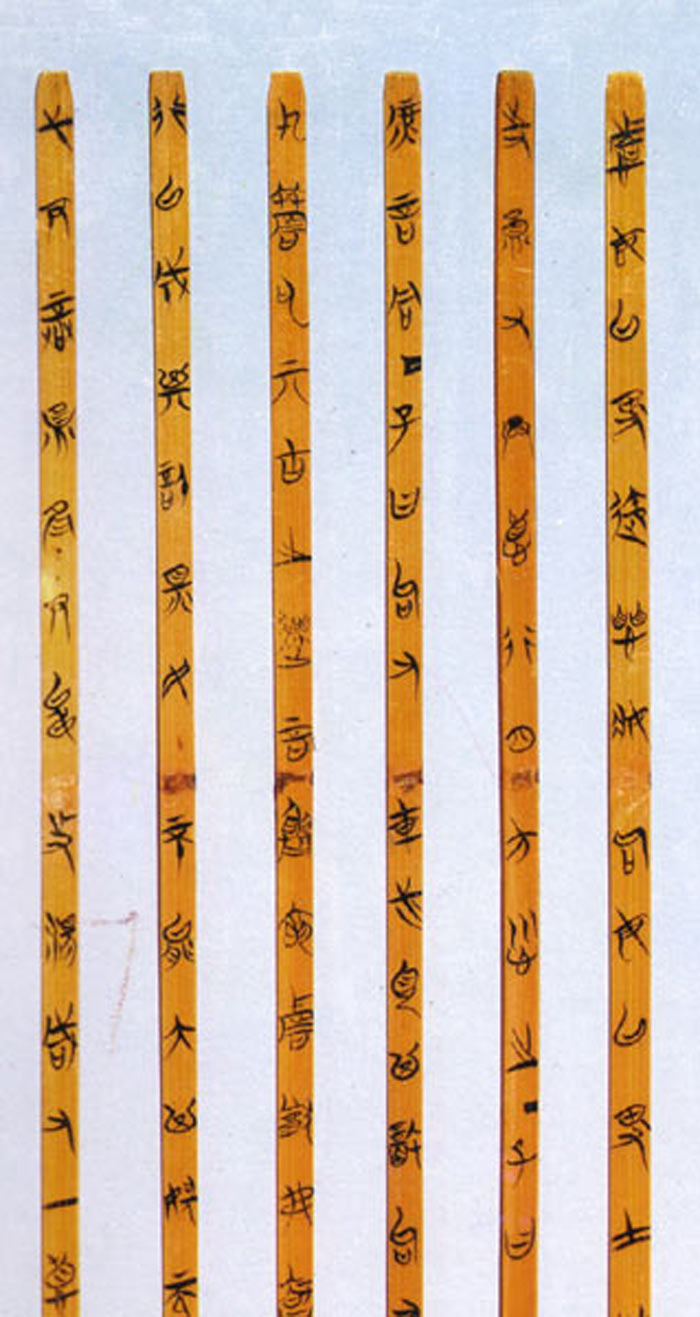

13 楚简

现藏上海博物馆。

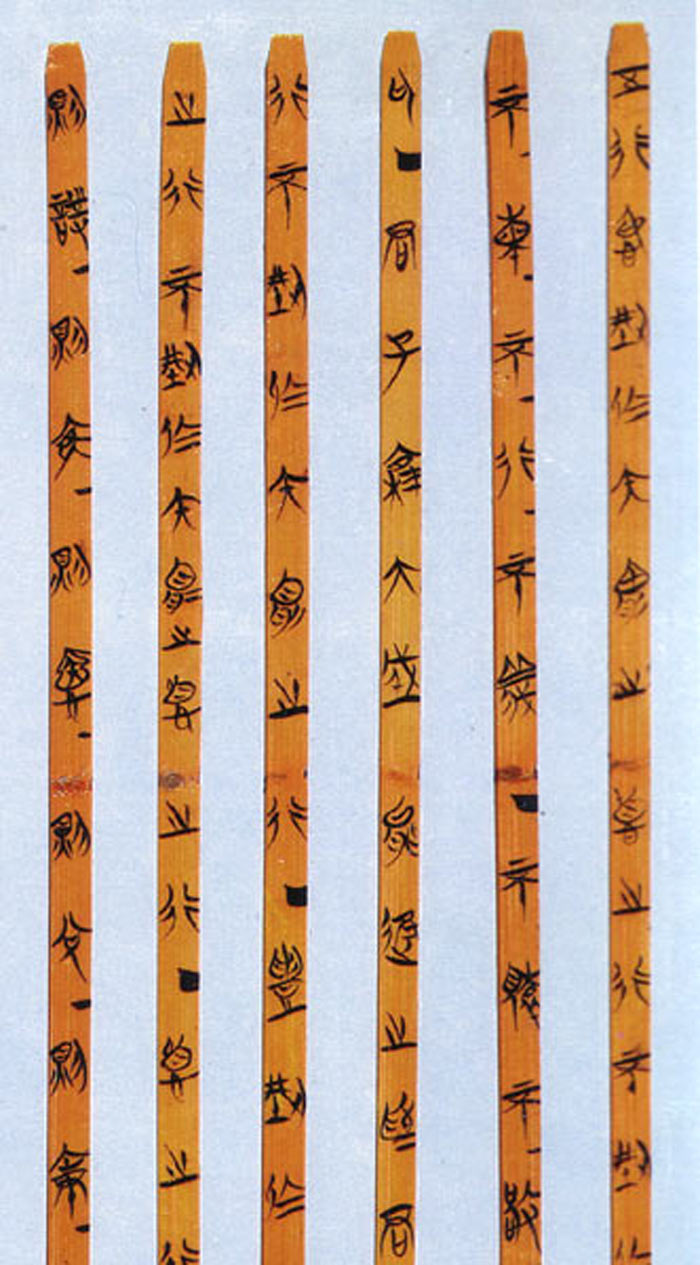

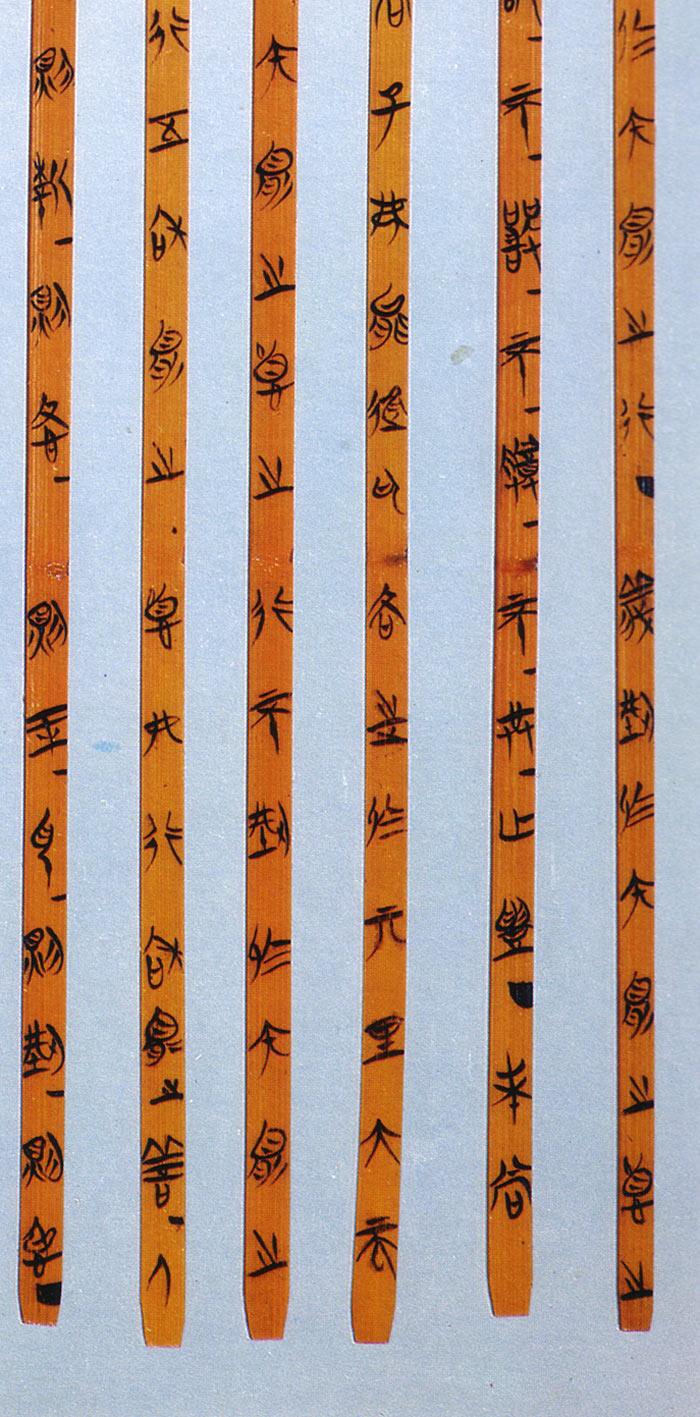

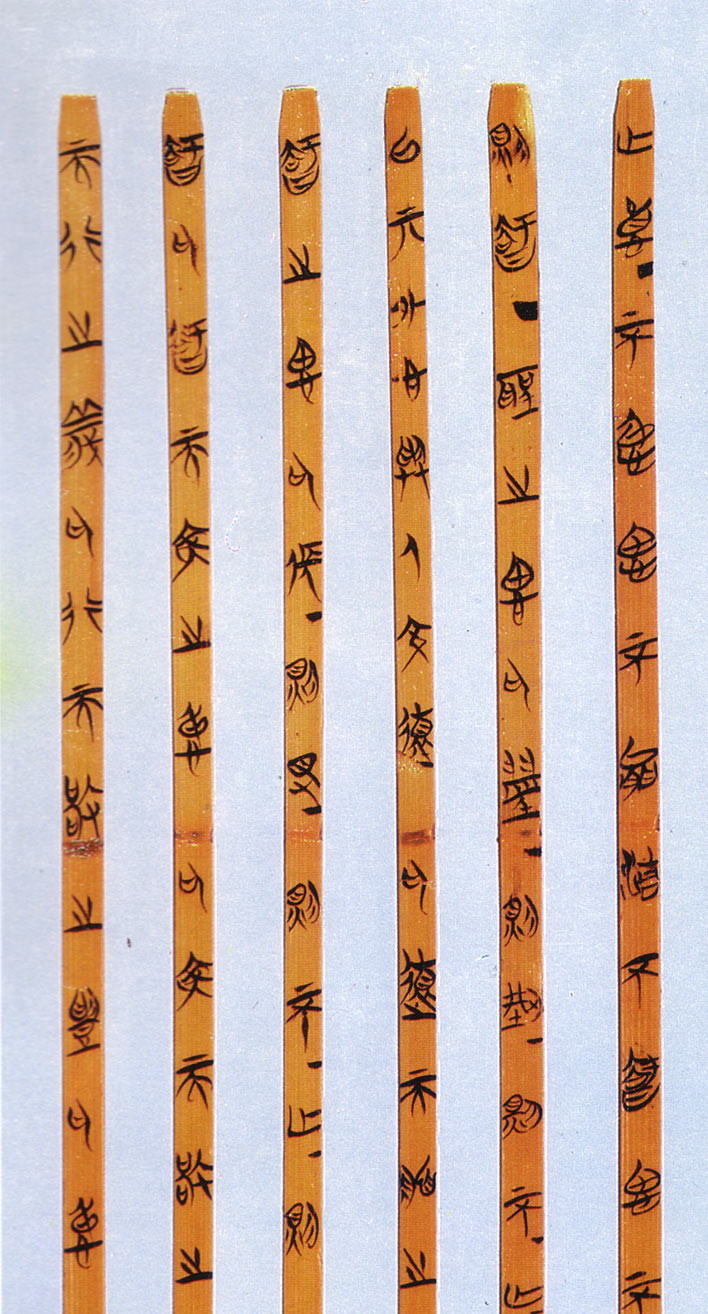

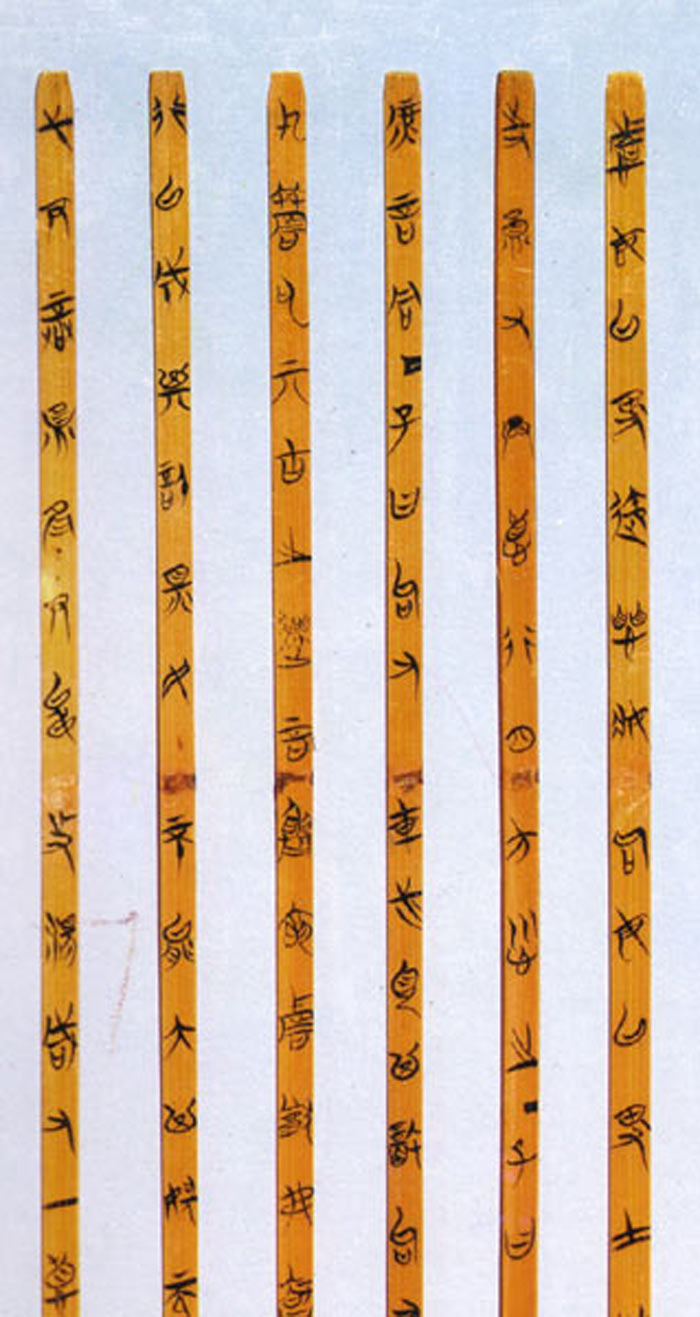

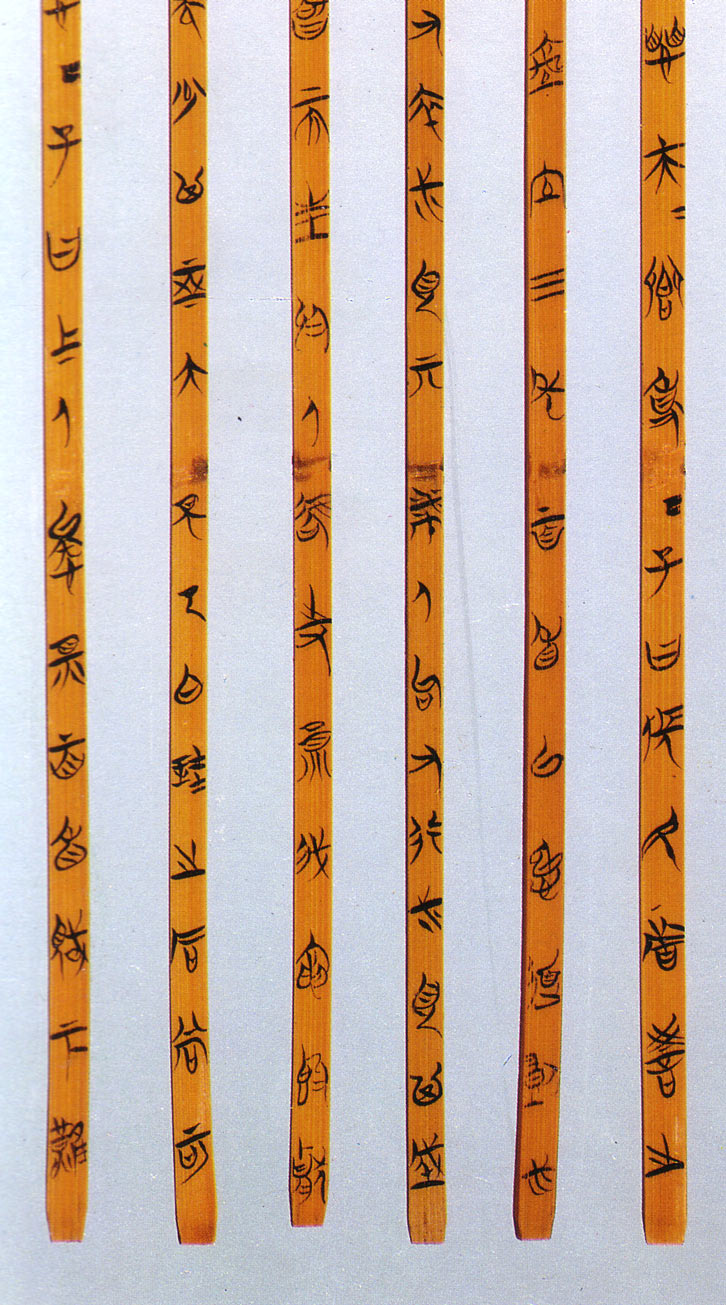

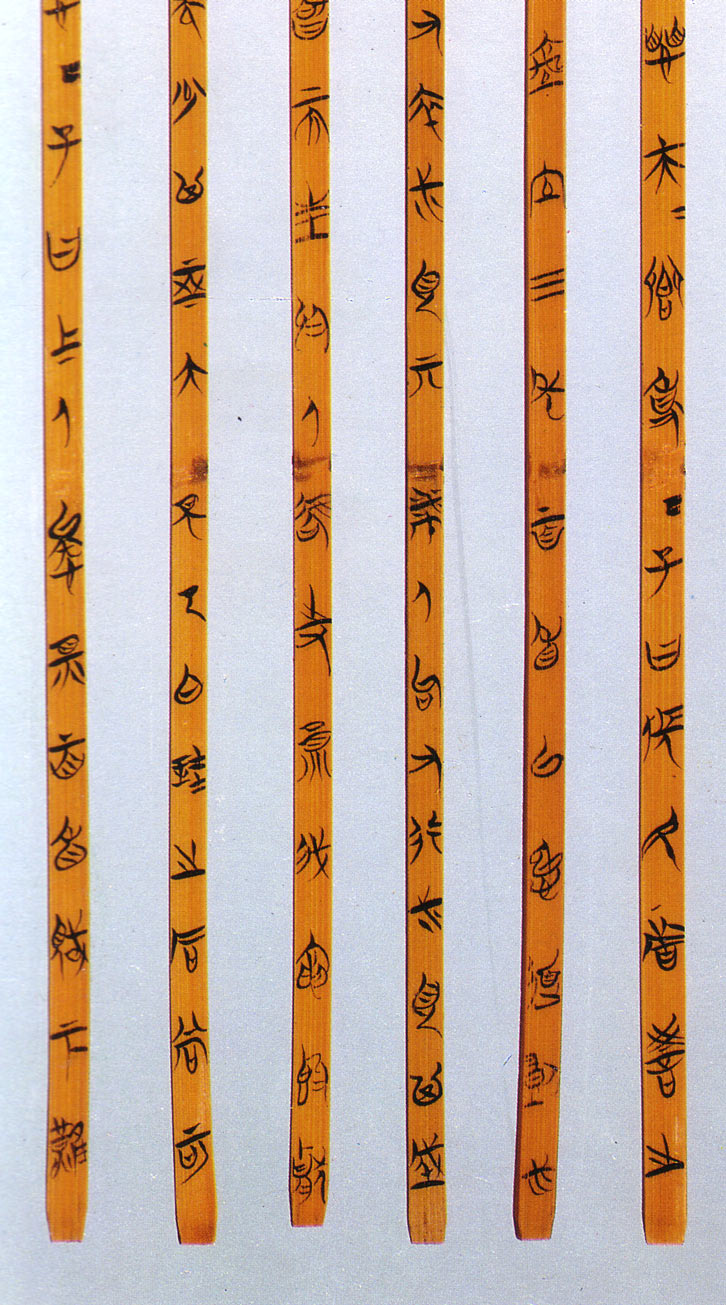

14 郭店楚墓竹简

此简于1993年出土于湖北荆门市郭店一号楚墓,共有七百多枚。后经整理,由文物出版社出版《郭店楚墓竹简》一书,包括《缁衣》、《五行》、《老子》、《太一生水》五部,为先秦儒道两家典籍与前所未见的古代佚书共十八篇。

有学者认为郭店竹简的字体使我们得以重睹所用书体或是先秦时代“科斗文”与“古文篆书”。这些楚简可以分为四类,第一类常见于楚国简帛,字形结构是楚国文字的本色,书法体势则带有“科斗文”的特征,可以说是楚国简帛的标准字体;第二类出自齐、鲁儒家经典抄本,但已经被楚国所“驯化”,带有“鸟虫书”笔势所形成的“丰中首尾锐” 的特征,为两汉以下《魏三体石经》、《汉简》、《古文四声韵》所载“古文”之所本;第三类用笔类似小篆,与服虔所见的“古文篆书”比较接近,应当就是战国时代齐、鲁儒家经典文字的原始面貌;第四类与齐国文字的特征最为吻合,是楚国学者新近自齐国传抄、引进的儒家典籍,保留较多齐国文字的形体结构与书法风格。

15 青川木牍

一九八0年出土于四川省青川县郝家坪秦墓。青川木牍文为墨书秦隶,牍上三行墨书定为战国晚期秦武王二年(前309)的手迹,被视为目前年代最早的古隶标本。此牍纵有行、横无格,字距大、行距小,字形方扁,取横势。用笔的动势和笔迹清晰地表现出起止时回锋和出锋的变化,向右方向的末笔已显露波挑之势。作为大篆快写趋向隶书的过渡期作品,《青川木牍》还夹杂着许多篆体字,显示了与其隶变母体——同时代金文的一致性和延续性。这些都是早期隶书明显的特征。从书体角度而言,牍中那种简率的用笔意识和参差不齐的天然美感与金文所具有的严整、匀衡、对称、凝重的美感已大相径庭,也就是说,它已展现了一种与金文系统完全不同的书法语言和审美模式。

1986年发掘出土的甘肃《天水放马滩战国秦简》,与《青川木牍》相比,此简显得粗重草率,但笔意大致相同。简中横画均藏锋起笔,收笔有向右发锋的波挑意,反映了同期古隶的共同特征。

1975年发掘出上的湖北《云梦睡虎地秦简》,成书于战国晚期至秦统一初期。从简中可以看出其脱胎于秦篆,形体中仍保存有大量的母体痕迹,篆隶混杂,秦隶在破坏、肢解秦篆的书写方式中,尽管仍留有大量的篆书圆笔中锋的笔法,但比《青川木牍》隶化的特征更为明显。汉代隶书中的掠笔、波挑、不同形态点的笔法等在简中都已出现,部分简上还有明显的连笔意识。与石刻文字相比,此简更直接体现了毛笔运动的丰富性。从《青川木牍》——《天水放马滩秦简》——《云梦睡虎地秦简》之间我们可以清晰看到秦篆至古隶的演变过程。

中山王圆壶为中山王的嗣王为先王所作。圆壶为短颈鼓腹,两侧有二铺首,圈足,有盖,盖饰三钮,通高44.5厘米,腹径32厘米,腹与圈足皆有铭文,腹部铭文59行、182字。

2 宗周钟

西周宗周钟,清宫旧藏,现藏台北故宫博物院。

商代钟形乐器大多数是口部朝上,钟体用长柄支起后再敲奏;西周开始,渐渐改为钟口朝下,钟柄加环悬挂而奏,成为惯见的“甬钟”形式。宗周钟便是甬钟的代表。宗周钟外形上最大的特征,是钟身两面共装饰36枚高突的长形乳丁纹,极尽华丽醒目。此钟音质浑厚宏亮,有宗庙庄严气概。

宗周钟的铭文自钟身正中起读,接着左下角,再转至背面右下角,全篇约123字,是商、周单件钟铭最长者。铭中因为有一个人名,可与周厉王的名字“胡”音相通,故得定为周厉王之器;铭文大意为:厉王时有南方的濮国,大胆来犯周土,厉王便效法他的祖先文王、武王,努力巩固疆土,挥军攻敌,直追到濮国都城,濮君只好派使者来迎,表示臣服。同时,南方及东方的26个邦国代表,也随同朝见。厉王感激天帝及百神保佑,特作此“宗周宝钟”,并祈求先王们降赐子孙福寿,安保四方太平。

3 宰兽簋

宰兽簋,西周中期後段。1997年7月陝西扶風縣段家鎮大同村西周墓。通高36.2、口徑24.8、腹深13釐米,重13.45公斤。侈口束頸,鼓腹,一對獸首耳,下有較長的垂珥,圈足連鑄方座,蓋面隆起,上有圈形捉手。捉手外和和蓋沿均飾雲雷紋填地的變形獸體紋,蓋上和腹部飾覆瓦紋,圈足和頸部飾獸目交連紋。方座四壁亦飾獸目交連紋,以雲雷紋填地。

【銘文】唯六年二月初吉甲戌,王才(在)周師彔宮,旦,王各大(格太)室,即立(位)。(司)土白(榮伯)右宰内(獸入)門立(中)廷,北(嚮)。王乎(呼)内史尹中(仲)冊命宰?(獸)曰:“昔先王既命女(汝),今余唯或?(又申)?乃命,?(賡)乃且(祖)考事,??(司)康宮王家臣妾,奠?(庸)外入(内),母(毋)敢無??(聞知)。易女(錫汝)赤巿(韍)幽亢、?(攸)勒,用事。”???(獸拜稽)首,?(敢)對?(揚)天子不(丕)顯魯休命,用乍?剌且(作朕烈祖)幽中(仲)益姜寶??(簋),??邁(獸其萬)年子子孫永寶用。

4 中山侯钺

中山侯钺,战国早期。长29.4、宽25.5厘米,一九七七年河北平山出土。河北省文物研究所藏。钺刃部为圆弧形。中部有一圆孔,偏阑一侧饰有变形雷纹和三角形雷纹,两肩各有一长方形穿。内为横长方形,上饰变形雷纹。在孔刃之间竖刻铭文两行十六字,记中山侯作此军钺以警示民众之事。钺本为权力象征的兵器,辅以古朴庄重的纹饰,更显其威严的气势。此钺名[钎],为钺的定名增加了新的资料。

5 中爯父簋

中爯父簋,河南历史博物馆藏。南阳市文物部门于上个世纪八十年代,在南阳城区发现了一座西周末年的墓葬。据该墓出土的一件文物上的铭文记载:“中父宰南申厥嗣作其皇祖夷王监伯尊簋……”另一件簋铭是:“南申伯太宰中父厥嗣作其皇祖考夷王监伯尊簋……”铭文记载的是,周宣王封申伯于谢的同时,还派遣了楚国贵族中父,辅佐申伯到南阳建立申国。

6 仲競簋

仲競簋,西周晚期。通高5.1、腹深3.6、口徑5.1×5.3寸。失蓋,子口,鼓腹,圈足下連鑄四個獸面扁足,頸兩側各有一個獸首銜環耳。頸飾雲紋,圈足飾斜角雲雷。

【銘文】中乍(仲競作)寶(簋),(其)萬年子子孫永用。

7 周公东征方鼎

周公东征方鼎,又名丰白鼎,陈梦家先生称其为周公东征方鼎。这件方鼎是西周早期比较罕见的一件青铜器器。长方形,立耳,直口,方唇,腹壁较直,平底,柱足较高。通高26.8、器高21.4、口径21.1×16厘米。1927年地方军阀党玉琨(亦作党毓坤)在陕西宝鸡县戴家湾(今属宝鸡市金台区陈仓乡)盗掘出土。现藏美国旧金山亚洲艺术馆。

此鼎形制和花纹特异,四壁均饰相背的大鸟纹,相邻的两鸟纹会于四隅,鸟喙突出器外,形成扉棱,四足也为立鸟形。有铭文五行35字,合文一。铭文半在器壁,半在器底,除第四行末三字在器底外,其它各行均末二字在器底。铭曰:“隹周公邘征伐东夷、丰白、薄古,咸□。公归荐邘周庙。戊辰饮秦饮,公赏 贝百朋,用乍尊彝。”记述了周公东征征服东土四国获胜回归后在周庙进行的祭祀活动。

8 仲师父鼎

仲师父鼎,西周晚期。高15.6、腹深10.3、口径17.2寸。窄沿方唇,口沿上一对立耳,鼓腹圜底,三条蹄足。口下两道弦纹。

【铭文】中(仲)師父乍(作)季始(姒)寶(尊)鼎,其用亯(享)用考(孝)于皇且(祖)帝考,用易(錫眉壽)無彊(疆),其子子孫孫萬年永寶用亯(享)。

9 柞伯簋

西周《柞伯簋铭》,1993年河南平顶山市应国墓地第242号墓出土,铭文铸于簋内底部,共8行74字。河南省文物考古研究所藏。

柞伯簋出土于M242(中型墓葬)。与之共出的铜礼器还有鼎、簋、觯各2件,尊、爵、卣各1件。此外,还出有铜车马器、铜兵器、王器和陶器等。柞伯簋敞口,斜方唇,短颈内束,浅腹外鼓下垂,腹部一对龙首形耳下各附一垂珥,浅圈足下设一喇叭形支座。颈部饰两组八个以细雷纹作地纹的凸目夔龙纹。每组的四个夔龙纹各以一浮雕兽首为中心,对称地分列两侧;腹部饰两组以细雷纹衬地的凸目兽面纹,且在每组纹样的左右两侧配以两个相对称的夔龙纹。耳的上端饰龙首,下部两侧饰阴线C形卷云纹,整个耳部作龙口吐长舌向下内弯曲状。圈足部饰一周侧视的三角形凸目蝉纹。喇叭形支座为素面。簋内底部铸有铭文,共8行74字。通高16.5、口径17、底座直径13.4厘米。

铭文大意是说,在八月庚申日这天早晨,周干在首都镐京举行大射礼,即举行射箭技艺的比赛。当时将参加比赛的人员分成两个小组。周王命令南宫负责“王多士”(也称小子)组的比赛事宜,又命令师免父负责“小臣”这一小组的有关事宜。此后,周王拿出十块红铜板材作为奖品,说道:“小子,小臣,你们要按长幼次序,谦敬恭和地进行比赛,射中靶子较多的人可以得到这十块红铜板。”结果,柞(胙)伯十发十中,成绩优秀,周王便把奖品给了他,并且又赏赐给他射礼仪式上的某种乐器。柞(胙)伯为纪念这一殊荣,特用周王赏赐的这些红铜为原料,铸造了用来祭把周公的铜簋。

铭文是一篇十分优秀的记叙文,短短70余字,阐明了射礼举行的时间、地点,参加的人物、事件经过和结尾等各个方面,言简意赅,层次分明,有条不紊,具有较高的文学成就。同时,更重要的是,它为研究我国古代的射礼制度提供了十分珍贵的资料。从铜簋的形制、纹样、铭文字体与内容均显示出周初铜器的特征。铭文中“王”应指周康王,南宫与《尚书·顾命》中的南宫毛很可能是同一个人。

这件铜官是胙国铜器,但为什么会被埋在应国墓地呢?我们认为柞伯簋,应是通过馈赠等手段辗转于应国的。据文献记载,胙国为周公之子的封国,簋铭末尾“作周公宝尊彝”充分证实了这一点。胙国地望在令河南延津县境。而应国是周武王之子的封国。两国同为姬姓国,共同承担着藩屏周王室的任务,关系理应十分密切。故柞伯簋流落到应国应排除通过战争和掠夺等手段取得的可能性。

柞伯簋制作精细,造型别致,特用支座垫高器体,装饰纹样布局合理,对称庄重,主体为纤细的凸线,又用细如发丝的雷纹衬地,线条流畅自然,轻盈飘逸。铭文字体很漂亮,为早期书法珍品之一。这件铜簋,既具有珍贵的文献史料价值,又具有较高的工艺观赏价值,实在难得。

10 战国 公乘得守丘刻石

《公乘得守丘刻石》又名《河光刻石》。篆书,两行,十九字(一说二十字)。刻在天然形状的石上,石长九十厘米,宽五十厘米,厚四十厘米。此石原在河北平山县前七汲村外的田野里(战国时期的古灵城遗址西部),四十多年前被该村农民发现,运回家中放在院子里作凳子用。1974年被河北省考古队移至中七汲村第四发掘队保存,现藏河北省博物馆。

1977年发现了战国时期的古中山国陵墓,人们才把这件石刻与墓葬联系起来进行研究。由于其石刻中有许多字刻得不合规律,故极为难释,后经多人释文,方可粗略读通。

11 石鼓文

石鼓文 先秦刻石文字 。我国遗存至今的石刻文字,要属《石鼓文》时间最早和最具代表性。石作鼓形,共十鼓,分别刻有四言诗一首,径约三尺余。内容记述秦国君游猎,故又称“猎碣”。因被弃于陈仓云野,也称“陈仓十碣”。所刻为秦始皇统一文字前的大篆,即籀文。石原在天兴(今陕西宝鸡)三畤原,唐初被发现。自唐代杜甫、韦应物、韩愈作歌诗以后,始显于世。一说为宋代司马池(司马光之父)搜得其九,移置府学,皇祜(1049—1053)间向传师始得其全。大观(1107—1110)中迁至东京(今河南洛阳)辟雍,后入内府保和殿稽古阁。金人破汴,辇归燕京,置国子学大成门内。1937年抗战爆发后,石鼓文南迁至蜀,战争结束后始运回北平,现藏故宫博物院。其刻石年代,唐代张怀瓘、窦皋、韩愈等以为周文王时物;韦应物等以为周宣王时物;宋代董逋、程大昌等以为周成王时物;金代马定国以为西魏大统十一年(545)刻;清代俞正燮以为北魏太平真君七年(446)刻;以为秦物者,始自宋代郑樵,清代震钧以为秦文公时物;今人马衡以为秦穆公时物,郭沫若以为秦襄公时物,唐兰则考为秦献公叶十一年(前374)刻,详见《石鼓年代考》。刻石文多残损,北宋欧阳修所录已仅存四百六十五字,明代范氏《天一阁》藏宋拓本仅四百六十二字,今其中一鼓已一字无存唐初“虞、褚、欧阳共称古妙”(引自《元和郡县图志》)。张怀瓘《书断》云:“《石鼓文》开阖古文,畅其戚锐,但折直劲迅,有如铁针而端委旁逸又婉润焉。”近人康有为《广艺舟双楫》谓:“《石鼓》如金钿委地,芝草团云不烦整裁自有奇采。”传世墨拓善本有元代赵孟頫藏本(即范氏《天—阁》藏本)、明代安国藏中权本、先锋本(亦称“前茅本”)、后劲本,皆宋拓本。《天一阁》本已毁于火,后三种俱在日本。有影印本行世。原石现藏故宫博物院。

其书法字体多取长方形,体势整肃,端庄凝重,笔力稳健,石与形,诗与字浑然一体,充满古朴雄浑之美。

12 侯马盟书

一九六五年山西侯马晋国遗址出土了大量盟誓辞文玉石片,称为“侯马盟书”,又称“载书”,盟书笔锋清丽,为毛笔所写,多为朱书,少为墨书。其书法犀利简率,提按有致,舒展而有韵律。

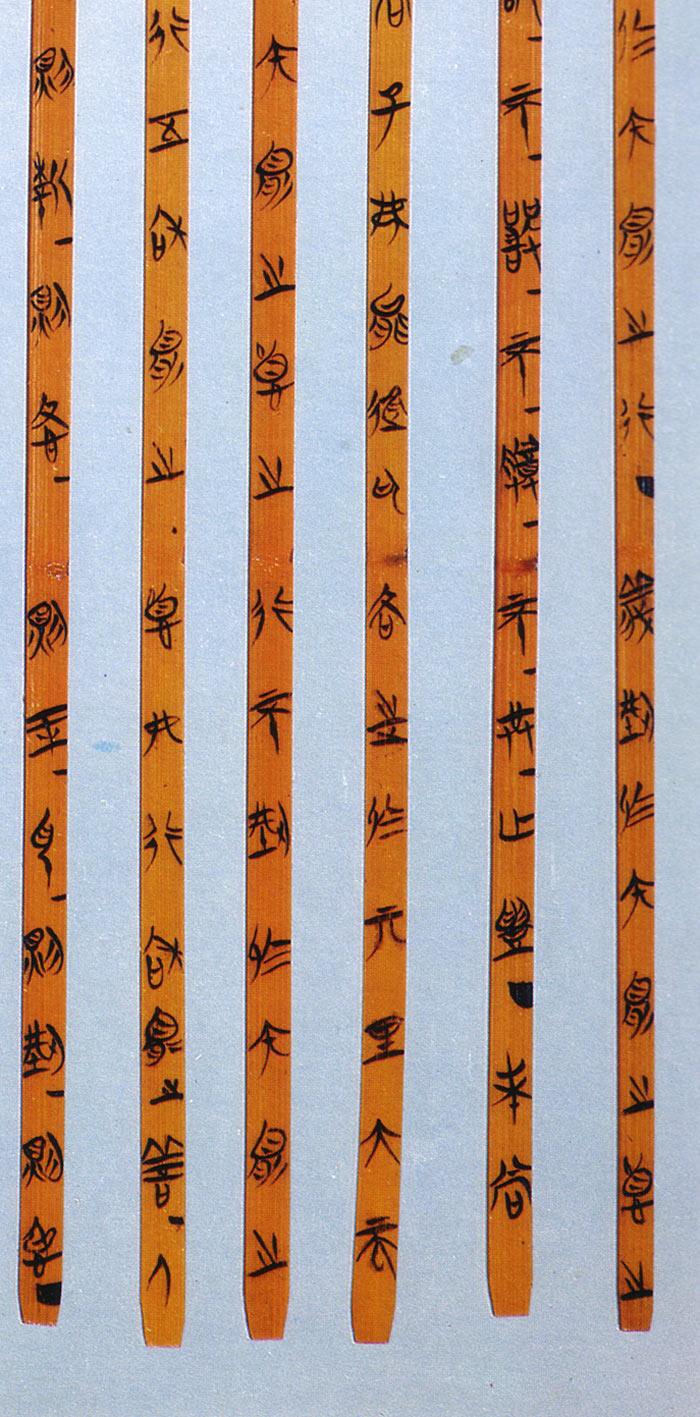

13 楚简

现藏上海博物馆。

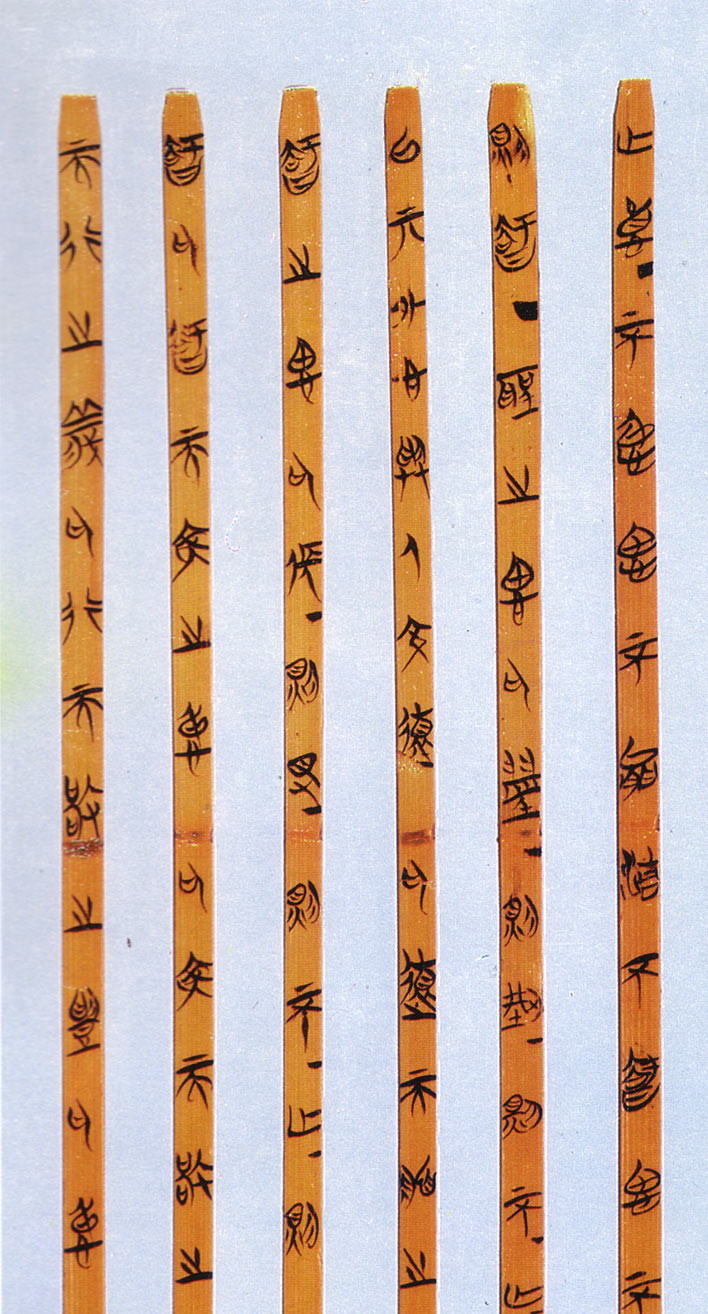

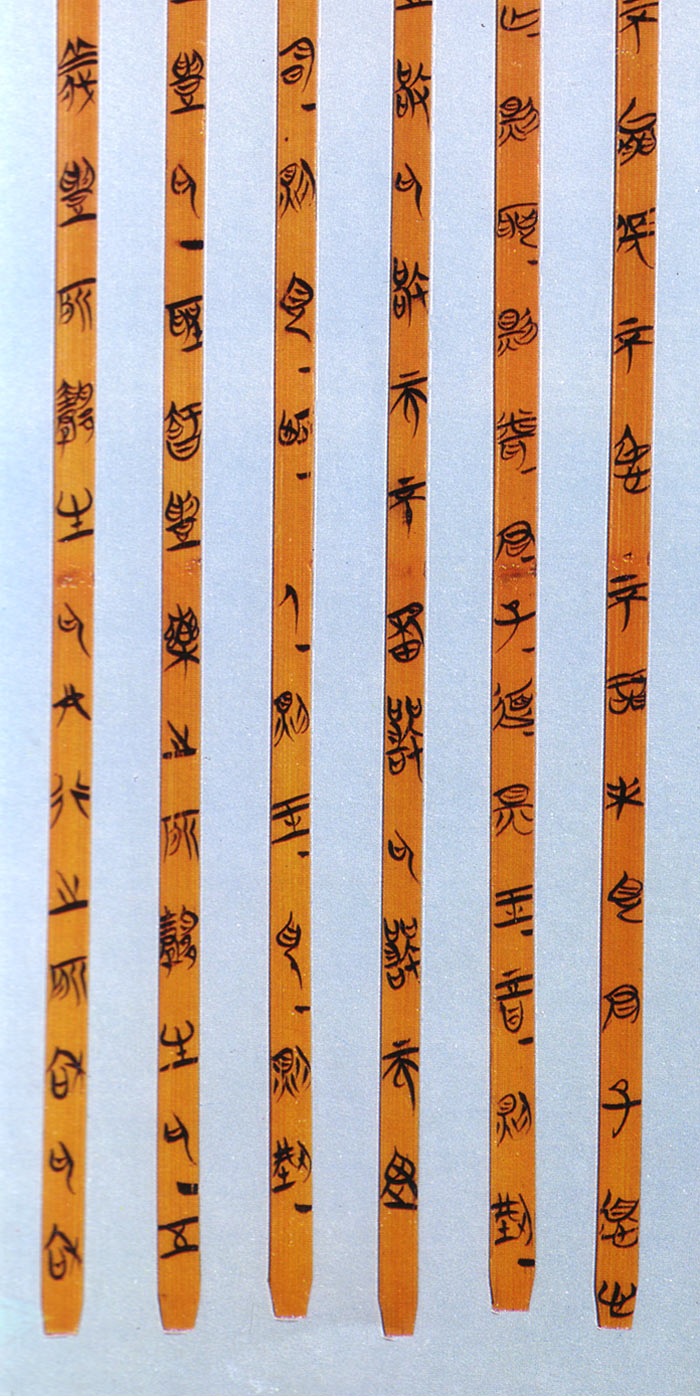

14 郭店楚墓竹简

此简于1993年出土于湖北荆门市郭店一号楚墓,共有七百多枚。后经整理,由文物出版社出版《郭店楚墓竹简》一书,包括《缁衣》、《五行》、《老子》、《太一生水》五部,为先秦儒道两家典籍与前所未见的古代佚书共十八篇。

有学者认为郭店竹简的字体使我们得以重睹所用书体或是先秦时代“科斗文”与“古文篆书”。这些楚简可以分为四类,第一类常见于楚国简帛,字形结构是楚国文字的本色,书法体势则带有“科斗文”的特征,可以说是楚国简帛的标准字体;第二类出自齐、鲁儒家经典抄本,但已经被楚国所“驯化”,带有“鸟虫书”笔势所形成的“丰中首尾锐” 的特征,为两汉以下《魏三体石经》、《汉简》、《古文四声韵》所载“古文”之所本;第三类用笔类似小篆,与服虔所见的“古文篆书”比较接近,应当就是战国时代齐、鲁儒家经典文字的原始面貌;第四类与齐国文字的特征最为吻合,是楚国学者新近自齐国传抄、引进的儒家典籍,保留较多齐国文字的形体结构与书法风格。

15 青川木牍

一九八0年出土于四川省青川县郝家坪秦墓。青川木牍文为墨书秦隶,牍上三行墨书定为战国晚期秦武王二年(前309)的手迹,被视为目前年代最早的古隶标本。此牍纵有行、横无格,字距大、行距小,字形方扁,取横势。用笔的动势和笔迹清晰地表现出起止时回锋和出锋的变化,向右方向的末笔已显露波挑之势。作为大篆快写趋向隶书的过渡期作品,《青川木牍》还夹杂着许多篆体字,显示了与其隶变母体——同时代金文的一致性和延续性。这些都是早期隶书明显的特征。从书体角度而言,牍中那种简率的用笔意识和参差不齐的天然美感与金文所具有的严整、匀衡、对称、凝重的美感已大相径庭,也就是说,它已展现了一种与金文系统完全不同的书法语言和审美模式。

1986年发掘出土的甘肃《天水放马滩战国秦简》,与《青川木牍》相比,此简显得粗重草率,但笔意大致相同。简中横画均藏锋起笔,收笔有向右发锋的波挑意,反映了同期古隶的共同特征。

1975年发掘出上的湖北《云梦睡虎地秦简》,成书于战国晚期至秦统一初期。从简中可以看出其脱胎于秦篆,形体中仍保存有大量的母体痕迹,篆隶混杂,秦隶在破坏、肢解秦篆的书写方式中,尽管仍留有大量的篆书圆笔中锋的笔法,但比《青川木牍》隶化的特征更为明显。汉代隶书中的掠笔、波挑、不同形态点的笔法等在简中都已出现,部分简上还有明显的连笔意识。与石刻文字相比,此简更直接体现了毛笔运动的丰富性。从《青川木牍》——《天水放马滩秦简》——《云梦睡虎地秦简》之间我们可以清晰看到秦篆至古隶的演变过程。