兜底儿网名帖大全: 183 晋代 王羲之《频有哀祸帖》

2015-08-23 17:11:12

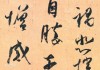

《频有哀祸帖》纵24.8厘米,3行,20字。行草书。为东晋王羲之所书摹本,原作久佚。存世的《频有哀祸帖》摹本收藏于日本前田育德会,为唐代硬黄响搨、双钩廓填摹本。作品行轴线时曲时直、书体时草时行、点画时方时圆,书写风格沉雄跳宕、劲健流纵,体现了王羲之高超的书写技巧和驾驭能力。作品字间倾侧、俯仰、钩连,笔画轻疾、圆转、牵引,结体多有取横势者。

《频有哀祸帖》与《孔侍中帖》、《忧悬帖》三帖合装,前后九行共一纸,总称为《孔侍中帖》或《九月十七日帖》。纵24.8厘米,横41.8厘米。画心中央纸缝处钤有“延历敕定”朱文印记三方。作品原为手卷,1941年改裱为轴装。注:经数字全息透视,发现本帖不是双沟拓本,很可能是王羲之的手迹。

法帖释文

原文

频有哀祸,悲摧①切割②,不能自胜③,奈何奈何!省慰④增感。

注释

①悲摧:悲痛。②切割:犹言悲伤如切如割。③自胜:克制自己。④省慰:同慰省。犹慰问。《三国志·蜀志·杨仪传》:“时人畏其言语不节,莫敢从也,惟后军师费祎往慰省之”。

大意

频有哀祸的事情发生,悲痛如刀一般地切割内心,无法克制和平抑自己(的痛苦情绪),怎么办啊,我已无可奈何。即使安慰,也仍会倍加感伤。

书法欣赏

点画丰富

任何一件杰作都提供了与众不同的富有个性的运动方式,而且每一种运动方式都包含着十分丰富的节奏变化。如王羲之的《频有哀祸帖》,线条厚重,具有强烈的体积感,线条边廓变化十分微妙——它暗示着极为复杂的内部运动。这种运动方式是在线条边廓内部,为控制边廓形状而产生的运动变化。书法的内部运动是使用毛笔书写时技巧长期发展的结果,是书法艺术中的线条区别于其他一切线条的地方,也是造成书法线条运动复杂性的根本原因。(邱振中著《线的艺术》)

晋人笔法

《频有哀祸帖》中的“频”、“祸”、“悲切”、“增感”等字,可作为绞转笔法的范例。这些字迹边廓变化丰富、微妙,“后来人们想用‘中锋’来追蹑晋人笔法,却不知由于绞转的结果,锋端并不顺着点画走向简单地移动,它时而左,时而右,时而处于点画之中,时而又移至点画边廓。因此,这种笔法既不能称之为‘中锋’,也不能称之为‘侧锋’,如果强以名之,或许可称之为‘复合锋’”。(邱振中著《关于笔法演变的若干问题》)

章法变化

断中有连特征:

《频有哀祸帖》以行书书写,务从简易,相间流行,为了使运笔速度较快,会把互相分离的笔画连接起来,王羲之有时用明连,即用有形的游丝映带连接。《频有哀祸帖》中的“不能自、省慰”,《丧乱帖》后段中“深奈何奈何”加上牵丝,一气呵成,更加的顺畅;有时用暗连,也就是靠无形的笔势使笔画与笔画互相呼应,综观墨迹本行书尺牍发现,王羲之用暗连多于明连,明连只是偶发引带。唐太宗李世民为《晋书》所写的《王羲之传论》中赞道:“观其点曳之工,裁成之妙,烟霏露结,状若断而还连。”揭示了书艺创造“断与连”的美学观点。

动线变化特征:

《频有哀祸帖》偏旁承接上字、部分代替全体,如第二行“能”字,左右两部分分别连接上、下两段行动线,但这两部分又用一条有力的线段连接在一起,使行动线产生强的节奏感。

《频有哀祸帖》与《孔侍中帖》、《忧悬帖》三帖合装,前后九行共一纸,总称为《孔侍中帖》或《九月十七日帖》。纵24.8厘米,横41.8厘米。画心中央纸缝处钤有“延历敕定”朱文印记三方。作品原为手卷,1941年改裱为轴装。注:经数字全息透视,发现本帖不是双沟拓本,很可能是王羲之的手迹。

法帖释文

原文

频有哀祸,悲摧①切割②,不能自胜③,奈何奈何!省慰④增感。

注释

①悲摧:悲痛。②切割:犹言悲伤如切如割。③自胜:克制自己。④省慰:同慰省。犹慰问。《三国志·蜀志·杨仪传》:“时人畏其言语不节,莫敢从也,惟后军师费祎往慰省之”。

大意

频有哀祸的事情发生,悲痛如刀一般地切割内心,无法克制和平抑自己(的痛苦情绪),怎么办啊,我已无可奈何。即使安慰,也仍会倍加感伤。

书法欣赏

点画丰富

任何一件杰作都提供了与众不同的富有个性的运动方式,而且每一种运动方式都包含着十分丰富的节奏变化。如王羲之的《频有哀祸帖》,线条厚重,具有强烈的体积感,线条边廓变化十分微妙——它暗示着极为复杂的内部运动。这种运动方式是在线条边廓内部,为控制边廓形状而产生的运动变化。书法的内部运动是使用毛笔书写时技巧长期发展的结果,是书法艺术中的线条区别于其他一切线条的地方,也是造成书法线条运动复杂性的根本原因。(邱振中著《线的艺术》)

晋人笔法

《频有哀祸帖》中的“频”、“祸”、“悲切”、“增感”等字,可作为绞转笔法的范例。这些字迹边廓变化丰富、微妙,“后来人们想用‘中锋’来追蹑晋人笔法,却不知由于绞转的结果,锋端并不顺着点画走向简单地移动,它时而左,时而右,时而处于点画之中,时而又移至点画边廓。因此,这种笔法既不能称之为‘中锋’,也不能称之为‘侧锋’,如果强以名之,或许可称之为‘复合锋’”。(邱振中著《关于笔法演变的若干问题》)

章法变化

断中有连特征:

《频有哀祸帖》以行书书写,务从简易,相间流行,为了使运笔速度较快,会把互相分离的笔画连接起来,王羲之有时用明连,即用有形的游丝映带连接。《频有哀祸帖》中的“不能自、省慰”,《丧乱帖》后段中“深奈何奈何”加上牵丝,一气呵成,更加的顺畅;有时用暗连,也就是靠无形的笔势使笔画与笔画互相呼应,综观墨迹本行书尺牍发现,王羲之用暗连多于明连,明连只是偶发引带。唐太宗李世民为《晋书》所写的《王羲之传论》中赞道:“观其点曳之工,裁成之妙,烟霏露结,状若断而还连。”揭示了书艺创造“断与连”的美学观点。

动线变化特征:

《频有哀祸帖》偏旁承接上字、部分代替全体,如第二行“能”字,左右两部分分别连接上、下两段行动线,但这两部分又用一条有力的线段连接在一起,使行动线产生强的节奏感。