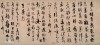

兜底儿网名帖大全: 184 晋代 王羲之《丧乱帖》

2015-08-24 10:10:39

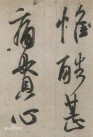

【名称】丧乱帖

【作者】王羲之

【年代】东晋

【书体】行草

【摹搨】唐代

【材质】硬黄纸本,双钩廓填

【形制】轴装

【规格】纵26.2厘米

【字数】8行,62字

【收藏】日本宫内厅三之丸尚藏馆。

《丧乱帖》为唐摹王羲之尺牍,行草书。硬黄响拓,双钩廓填,白麻纸墨迹。《丧乱帖》笔法精妙,结体多欹侧取姿,有奇宕潇洒之致,是王羲之所创造的最新体势的典型作品。收藏于日本宫内厅三之丸尚藏馆。8行62字,与《二谢帖》和《得示帖》连成一纸,此帖为行草墨迹(响拓本)白麻纸,纵28.7厘米,横58.4厘米。在圣武天皇时期传入日本。2006年3月于上海博物馆举办的《中日书法珍品展》上展出。

此帖早在唐时就传入日本,或谓鉴真和尚东渡时带去。《丧乱帖》八行,同《二谢帖》五行、《得示帖》四行共摹于一纸。上有梁徐僧权、姚怀珍签押和日本恒武天王延历(782~805)年号三郎。此三帖内容均为书简,摹填精良。《丧乱帖》反映了丧乱时期痛苦不安的情绪,因无意于书,故书法越见自然。用笔结字与《兰亭序》比较,略带古意,有些专家推断此种体式的字应更近王羲之书法的本来面貌,所以成为研究王羲之书风的重要材料。

法帖内容

释文

羲之顿首:丧乱之极,先墓再离荼毒,追惟酷甚,号慕摧绝,痛贯心肝,痛当奈何奈何!虽即修复,未获奔驰,哀毒益深,奈何奈何!临纸感哽,不知何言。羲之顿首顿首。

大意

羲之顿首:时局动乱不堪,先祖的坟墓再次遭到不幸、受到残害,追忆之思之甚、哀号伤心之极,都痛彻心肝,面对悲痛如何是好!虽经立即修复,但无机会飞奔驰往一吊先人,悲哀之情愈来愈深,如何是好!面对信纸泣不成声、悲不成言。王羲之顿首顿首。

注解

《丧乱帖》的“丧乱”是原意是指死亡祸乱,在文中谓形容时势或政局动乱。“离”同罹,受苦难或不幸。“荼毒”:毒害,残害。这段先写形容丧乱之极,然后再叙原因,可见情悲意切。“追惟”,亦作追维。意味追忆、回想。“号慕”:指哀号父母之丧,表达怀恋追慕之情。“摧绝”:伤心之极。“奔驰”:泛指飞速前往。晋李密《陈情事表》:“臣欲奉诏奔驰,则刘病日笃。”“感哽”:感动得泣不成声。

作品赏析

字势

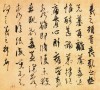

《丧乱帖》著名的王羲之法帖之一,唐摹,行草体。传世为唐代响拓本,共八行,计六十二字。

字势如斜而反正,笔意形断意连,原帖在中唐时期流入日本,现有影印本问世。----《古代碑帖鉴赏》 费声骞

《丧乱帖》用笔挺劲,结体纵长,轻重缓疾极富变化,完全摆脱了隶书和章草的残余,成为十分纯粹的行草体。书写时先行后草,时行时草,可见其感情由压抑至激越的剧烈变化。

《丧乱帖》神采外耀,笔法精妙,动感强烈。结体多欹侧取姿,有奇宕潇洒之致,是王羲之所创造的最新体势的典型作品,也是其欹侧之风的代表作品,历来为书法学习者所重。

章法

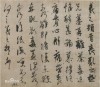

邱振中在《章法的构成》(1985年)一文中分析《丧乱帖》章法:“《丧乱帖》章法极为丰富:摆动幅度较大的折线轴线、奇异连接的重新出现、行轴线之间的微妙配合……这一切,使它们的轴线图表现出从来没有过的动人变化”。

倾斜:“王羲之以前的作品中,单字轴线倾斜一般不超过6度,而以接近垂线者为多”,“王羲之《频有哀祸帖》、《丧乱帖》中超过6度的单字轴线占73%,但是它们与其它单字轴线吻接良好,行轴线因此呈现为连续的折线,这样造成了感觉上的强烈波动,又保持了作品的连贯性。如《频有哀祸帖》一、三行,《丧乱帖》二、七、八诸行。”

平衡:“《丧乱帖》大部分行轴线都略向左侧倾斜,形成此帖构成的特殊面貌;首行第一字轴线脱离这一趋势,略向右平移,正好维持了整行轴线的稳定,但又无碍于轴线向下方流动的基调;二、四、五、七行轴线成为第一行主题的变奏;三、六行轴线趋于垂直方向,平衡了作品重心左移的不稳定感,这两行轴线与两侧轴线线型微妙的呼应、下部极为细心的吻接,使它们在作品中成为无形的支柱;第八行轴线也有类似作用,它第一字右倾的轴线与第六行首字右倾轴线一起,与其他各行轴线起端的左倾趋向对峙,也成为维系作品平衡的重要力量。”

字体

《丧乱帖》用笔已脱尽隶体,结体全失平正,以欹侧取势。其挥丽自如之态,更觉老练畅达,无一丝造作处。前二行有雄强、浓郁之美,后六行是另一种惨淡之美,可看出王羲之情感的变化。《丧乱帖》由行入草是一个渐变的过程,随着情绪,草字愈来愈多,最后两行已不见行书的综影,全部是草书。但观其此帖,却显得和谐统一,有自然渠成之感。恰如庾肩吾所言:“或横牵竖掣,或浓点轻拂,或将放而更流,或因挑而还置,敏思藏于胸中,巧态发于毫铦。……烟花落纸,将动风采,带字欲飞,凝神化之所为。”《丧乱帖》是信手而书之珍品。

情感

《丧乱帖》为抒发作者悲痛之情的作品,故挥洒淋漓,流贯不羁,与《兰亭序》的流畅与浑然一体不同,写《兰亭集序》时的心情以轻松欢快为主,《丧乱帖》中字迹潦草,时有滞顿的痕迹,由此可以看到王羲之书写这幅作品时的悲愤与郁闷之情,并感悟到书法是心灵和性格的表现这一艺术法则。《丧乱帖》面目近于《频有哀祸帖》,然转折更为圆活流纵,字侧仄更甚,墨色枯燥相间而出,至纸末行笔更为快疾。可以想见作者当时啜泣难止、极度悲痛之情状。

作品评价

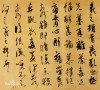

末年之作

韩玉涛《王羲之〈丧乱帖〉考评》一文:第一,《丧乱帖》是一篇优秀的杂文;第二,字势雄强,是右军真面目,是真正的右军风骨;第三,兼备雄强和惨淡之美;第四,《丧乱帖》表现了由行入草的完整的过程。《丧乱帖》是王羲之最有代表性的末年之作。

右军风骨

在诗史上“汉魏风骨”后,就是晋人的玄言;但在书史上,汉魏风骨、张芝之后,就是右军风骨的时代了。右军风骨从汉魏风骨中出来,它还不脱汉魏的凝重与浓郁、不脱汉魏的莽苍之气;但王羲之又出以自己的风华,——这才是右军真面。苏轼说,晋人作字之旨就是“简远”,也未免不是偏见。右军书有其“简远”的一面,但《丧乱帖》中的“追、绝、虽、即”诸字雄强浓郁,才是右军真面。

行草杰作

在静心揣摩、仔细品味王羲之《丧乱帖》、《平安帖》、《孔侍中帖》等行草杰作时,在其笔墨的变化中和线条的敛纵提按节律中,可以心会到“书圣”王羲之写作时的情绪变化及其对用笔、结体与章法的直接作用。这种作用是一气而下,无限的微妙由此而生,平时经意学书所造就的坚实基本功,此时随着不经意的性情浪潮自由发挥,淋漓尽致。就是在这一点上,王羲之的这几件作品具有深邃的艺术情境和崇高的艺术价值。

王羲之在行书的写作中,合度地发挥了他的草书才华。在《丧乱帖》等帖中,今草的草法、草势被王羲之引入到行书的书写之中,不仅行书中杂糅今草体,而且出现了王氏今草书中笔势贯通的“字群结构”。在行书中夹杂草字草法,似始于王羲之。王献之创制兼行带草、流变简易的行草体势,或受到王羲之《丧乱帖》等帖行书态势的启发

《丧乱帖》是包括《二谢帖》《得示帖》在内的摹写于一纸的三件王羲之手札之一,收藏于日本皇室宫内厅三之丸尚藏馆。到2006于上海展出时,《丧乱帖》流落日本一千多年,一直藏于深宫之内。《丧乱帖》上有朱文“延历敕定”三印,延历相当于中国唐德宗时期(公元782年唐建中三年)至唐顺宗时期(公元805年永贞元年),由此可以断定是从唐代传入日本的。

《丧乱帖》早年流入日本,与当时日本国派出“遣唐使”的历史事件相关。“遣唐使”之史实盛于公元630年(唐贞观四年),止于公元894年(乾宁元年),其间派遣大使、副大使、执节使、判官以及画师、医师、僧人、留学生等各类有身份有技能者,总计二十批五千余人,往来长达二百六十多年。

另有一种说法认为是唐代僧人鉴真(公元688-763)应邀东渡时。不过从时间上看,虽不致相悖,但缺乏确切可信的依据。

自从《丧乱帖》流至日本之后,未见诸著录。1892年,任驻日钦使随员的清代书法家杨守敬在日本搜访古籍图书时发现。后经重新描摹勾勒,于1893年编入《邻苏园帖》一书。

【作者】王羲之

【年代】东晋

【书体】行草

【摹搨】唐代

【材质】硬黄纸本,双钩廓填

【形制】轴装

【规格】纵26.2厘米

【字数】8行,62字

【收藏】日本宫内厅三之丸尚藏馆。

《丧乱帖》为唐摹王羲之尺牍,行草书。硬黄响拓,双钩廓填,白麻纸墨迹。《丧乱帖》笔法精妙,结体多欹侧取姿,有奇宕潇洒之致,是王羲之所创造的最新体势的典型作品。收藏于日本宫内厅三之丸尚藏馆。8行62字,与《二谢帖》和《得示帖》连成一纸,此帖为行草墨迹(响拓本)白麻纸,纵28.7厘米,横58.4厘米。在圣武天皇时期传入日本。2006年3月于上海博物馆举办的《中日书法珍品展》上展出。

此帖早在唐时就传入日本,或谓鉴真和尚东渡时带去。《丧乱帖》八行,同《二谢帖》五行、《得示帖》四行共摹于一纸。上有梁徐僧权、姚怀珍签押和日本恒武天王延历(782~805)年号三郎。此三帖内容均为书简,摹填精良。《丧乱帖》反映了丧乱时期痛苦不安的情绪,因无意于书,故书法越见自然。用笔结字与《兰亭序》比较,略带古意,有些专家推断此种体式的字应更近王羲之书法的本来面貌,所以成为研究王羲之书风的重要材料。

法帖内容

释文

羲之顿首:丧乱之极,先墓再离荼毒,追惟酷甚,号慕摧绝,痛贯心肝,痛当奈何奈何!虽即修复,未获奔驰,哀毒益深,奈何奈何!临纸感哽,不知何言。羲之顿首顿首。

大意

羲之顿首:时局动乱不堪,先祖的坟墓再次遭到不幸、受到残害,追忆之思之甚、哀号伤心之极,都痛彻心肝,面对悲痛如何是好!虽经立即修复,但无机会飞奔驰往一吊先人,悲哀之情愈来愈深,如何是好!面对信纸泣不成声、悲不成言。王羲之顿首顿首。

注解

《丧乱帖》的“丧乱”是原意是指死亡祸乱,在文中谓形容时势或政局动乱。“离”同罹,受苦难或不幸。“荼毒”:毒害,残害。这段先写形容丧乱之极,然后再叙原因,可见情悲意切。“追惟”,亦作追维。意味追忆、回想。“号慕”:指哀号父母之丧,表达怀恋追慕之情。“摧绝”:伤心之极。“奔驰”:泛指飞速前往。晋李密《陈情事表》:“臣欲奉诏奔驰,则刘病日笃。”“感哽”:感动得泣不成声。

作品赏析

字势

《丧乱帖》著名的王羲之法帖之一,唐摹,行草体。传世为唐代响拓本,共八行,计六十二字。

字势如斜而反正,笔意形断意连,原帖在中唐时期流入日本,现有影印本问世。----《古代碑帖鉴赏》 费声骞

《丧乱帖》用笔挺劲,结体纵长,轻重缓疾极富变化,完全摆脱了隶书和章草的残余,成为十分纯粹的行草体。书写时先行后草,时行时草,可见其感情由压抑至激越的剧烈变化。

《丧乱帖》神采外耀,笔法精妙,动感强烈。结体多欹侧取姿,有奇宕潇洒之致,是王羲之所创造的最新体势的典型作品,也是其欹侧之风的代表作品,历来为书法学习者所重。

章法

邱振中在《章法的构成》(1985年)一文中分析《丧乱帖》章法:“《丧乱帖》章法极为丰富:摆动幅度较大的折线轴线、奇异连接的重新出现、行轴线之间的微妙配合……这一切,使它们的轴线图表现出从来没有过的动人变化”。

倾斜:“王羲之以前的作品中,单字轴线倾斜一般不超过6度,而以接近垂线者为多”,“王羲之《频有哀祸帖》、《丧乱帖》中超过6度的单字轴线占73%,但是它们与其它单字轴线吻接良好,行轴线因此呈现为连续的折线,这样造成了感觉上的强烈波动,又保持了作品的连贯性。如《频有哀祸帖》一、三行,《丧乱帖》二、七、八诸行。”

平衡:“《丧乱帖》大部分行轴线都略向左侧倾斜,形成此帖构成的特殊面貌;首行第一字轴线脱离这一趋势,略向右平移,正好维持了整行轴线的稳定,但又无碍于轴线向下方流动的基调;二、四、五、七行轴线成为第一行主题的变奏;三、六行轴线趋于垂直方向,平衡了作品重心左移的不稳定感,这两行轴线与两侧轴线线型微妙的呼应、下部极为细心的吻接,使它们在作品中成为无形的支柱;第八行轴线也有类似作用,它第一字右倾的轴线与第六行首字右倾轴线一起,与其他各行轴线起端的左倾趋向对峙,也成为维系作品平衡的重要力量。”

字体

《丧乱帖》用笔已脱尽隶体,结体全失平正,以欹侧取势。其挥丽自如之态,更觉老练畅达,无一丝造作处。前二行有雄强、浓郁之美,后六行是另一种惨淡之美,可看出王羲之情感的变化。《丧乱帖》由行入草是一个渐变的过程,随着情绪,草字愈来愈多,最后两行已不见行书的综影,全部是草书。但观其此帖,却显得和谐统一,有自然渠成之感。恰如庾肩吾所言:“或横牵竖掣,或浓点轻拂,或将放而更流,或因挑而还置,敏思藏于胸中,巧态发于毫铦。……烟花落纸,将动风采,带字欲飞,凝神化之所为。”《丧乱帖》是信手而书之珍品。

情感

《丧乱帖》为抒发作者悲痛之情的作品,故挥洒淋漓,流贯不羁,与《兰亭序》的流畅与浑然一体不同,写《兰亭集序》时的心情以轻松欢快为主,《丧乱帖》中字迹潦草,时有滞顿的痕迹,由此可以看到王羲之书写这幅作品时的悲愤与郁闷之情,并感悟到书法是心灵和性格的表现这一艺术法则。《丧乱帖》面目近于《频有哀祸帖》,然转折更为圆活流纵,字侧仄更甚,墨色枯燥相间而出,至纸末行笔更为快疾。可以想见作者当时啜泣难止、极度悲痛之情状。

作品评价

末年之作

韩玉涛《王羲之〈丧乱帖〉考评》一文:第一,《丧乱帖》是一篇优秀的杂文;第二,字势雄强,是右军真面目,是真正的右军风骨;第三,兼备雄强和惨淡之美;第四,《丧乱帖》表现了由行入草的完整的过程。《丧乱帖》是王羲之最有代表性的末年之作。

右军风骨

在诗史上“汉魏风骨”后,就是晋人的玄言;但在书史上,汉魏风骨、张芝之后,就是右军风骨的时代了。右军风骨从汉魏风骨中出来,它还不脱汉魏的凝重与浓郁、不脱汉魏的莽苍之气;但王羲之又出以自己的风华,——这才是右军真面。苏轼说,晋人作字之旨就是“简远”,也未免不是偏见。右军书有其“简远”的一面,但《丧乱帖》中的“追、绝、虽、即”诸字雄强浓郁,才是右军真面。

行草杰作

在静心揣摩、仔细品味王羲之《丧乱帖》、《平安帖》、《孔侍中帖》等行草杰作时,在其笔墨的变化中和线条的敛纵提按节律中,可以心会到“书圣”王羲之写作时的情绪变化及其对用笔、结体与章法的直接作用。这种作用是一气而下,无限的微妙由此而生,平时经意学书所造就的坚实基本功,此时随着不经意的性情浪潮自由发挥,淋漓尽致。就是在这一点上,王羲之的这几件作品具有深邃的艺术情境和崇高的艺术价值。

王羲之在行书的写作中,合度地发挥了他的草书才华。在《丧乱帖》等帖中,今草的草法、草势被王羲之引入到行书的书写之中,不仅行书中杂糅今草体,而且出现了王氏今草书中笔势贯通的“字群结构”。在行书中夹杂草字草法,似始于王羲之。王献之创制兼行带草、流变简易的行草体势,或受到王羲之《丧乱帖》等帖行书态势的启发

《丧乱帖》是包括《二谢帖》《得示帖》在内的摹写于一纸的三件王羲之手札之一,收藏于日本皇室宫内厅三之丸尚藏馆。到2006于上海展出时,《丧乱帖》流落日本一千多年,一直藏于深宫之内。《丧乱帖》上有朱文“延历敕定”三印,延历相当于中国唐德宗时期(公元782年唐建中三年)至唐顺宗时期(公元805年永贞元年),由此可以断定是从唐代传入日本的。

《丧乱帖》早年流入日本,与当时日本国派出“遣唐使”的历史事件相关。“遣唐使”之史实盛于公元630年(唐贞观四年),止于公元894年(乾宁元年),其间派遣大使、副大使、执节使、判官以及画师、医师、僧人、留学生等各类有身份有技能者,总计二十批五千余人,往来长达二百六十多年。

另有一种说法认为是唐代僧人鉴真(公元688-763)应邀东渡时。不过从时间上看,虽不致相悖,但缺乏确切可信的依据。

自从《丧乱帖》流至日本之后,未见诸著录。1892年,任驻日钦使随员的清代书法家杨守敬在日本搜访古籍图书时发现。后经重新描摹勾勒,于1893年编入《邻苏园帖》一书。