兜底儿网名帖大全: 186 晋代 王羲之《得示帖》

2015-08-26 14:10:04

【名称】得示帖

【作者】王羲之

【年代】东晋

【书体】行草

【墨拓】唐代

【材质】硬黄纸本,双钩廓填

【形制】轴装

【规格】4行,32字。

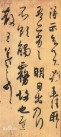

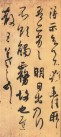

《得示帖》为唐代摹搨墨迹,是对东晋王羲之尺牍进行的双钩廓填,或响拓而形成的唐摹本。《得示帖》与《丧乱帖》、《二谢帖》连成一纸,纵28.7厘米,横58.9厘米,称为“丧乱三帖”。 “丧乱三帖”共8行,计62字。钩填精良,神态奕奕,可谓下真迹一等。帖子中唐时流入日本,《东大寺献物帐》中有著录。收藏于日本宫内厅三之丸尚藏馆。今有影印本行世。

释文

得示,知足下犹未佳,耿耿。吾亦劣劣。明,日出乃行,不欲触雾故也。迟散。王羲之顿首。

大意

收到您的来信,知道您的病情还没有好转,我非常担心,我的状态也非常不好,明天日出后才能出发到您那里去,因为不能接触雾气(现在还在)。等待(五石散)药性发散(身体恢复)。王羲之敬上。

书法欣赏

1、《得示帖》书风遒丽,初不欲草,草不欲放,有张有驰,有缓有疾,运用之妙,自出胸臆。数字草书,流畅纵逸,发挥了字势的结构美。

《得示帖》、《丧乱帖》与《二谢帖》三帖是王羲之行草书的代表,忽简为草,忽繁为行,或连成一片,或字字独立,兴之所致,变化无穷,感情收敛自如,其字群大多是三角形的结体,更能显出王羲之思绪的起伏跌宕。

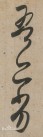

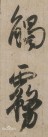

2、《得示帖》中“得示” 显现的稳健、疏朗,方、迟、疏;“知足下” 显现的缠绵、急速,圆、重、密。“犹”的独立性与“未佳耿耿”连带性。“吾亦劣劣”的连、断与“得示,知足下”的断、连,“犹”的动、速、急与“ 明”的静、迟、缓。“不欲”的轻、起、藏,“触雾故也”的重、伏、侧又与“迟”的小、细、圆。“ 散”的独立与“不欲”的牵带对比,“王”对应“欲触”的白处,“羲之顿首”的密、连、速表现出来的藏中锋对应“触雾故也”的疏、断、缓表现出来的露侧锋。

3、《得示帖》在处理字结构方面的手段丰富且精彩,总体上呈现收左放右姿态,细节处理微妙多端,“示”之下主上次,左下点与竖厚重紧密、右下点轻灵空荡;“犹”之左主右次,左部双撇凝而相聚,右部虚化简约;“触”之右主左次、右放左收,右部墨聚于“虫”之中轴;“散”之左主右次、左收右放、左实右虚;“雾”之上主下次,下部右主左次,“务”部中段浓墨重画紧接,整字虚实变换、松脱灵动。以上五字通过点画关系的巧妙调整均形成视觉中心点,即字眼,呈现变化与统一、灵动与安稳、形散而神不散的结体妙构。

4、《得示帖》笔法精妙,结体多欹侧取姿。有奇宕潇洒之致,是王羲之所创造的最新体势的典型作品。

“丧乱三帖”保管于日本皇室正仓院,它在奈良时期是圣武天皇生前的喜爱之物,到了公元810-824年(日本弘仁年间)流失到民间,其后递传迭而不明。江户时代初期后水尾天皇时期(1611-1680在位),史料记载当时有王羲之书一卷从外部进献,水尾天皇把此书卷分割成三部分,将其中二幅收藏在自己的文库,另一幅赠给了第八皇子后西院。后来原存官库及置于身边的两幅失火,唯赠与后西院的一幅传世,即如今传世的《丧乱帖》。后西院驾崩后,为尧恕亲王所购得,他本来是妙法院的教皇,于是经该院保存至今。公元1880年(明治十三年),由妙法院奉献给皇室,并一直被宫内厅三之丸尚藏馆收藏。日本《支那墨宝集》载:“此幅久藏御府,后西院天皇崩后,购于尧恕亲王。亲王为妙法院教皇,经该院保存至今,后献为帝室宝藏。”

【作者】王羲之

【年代】东晋

【书体】行草

【墨拓】唐代

【材质】硬黄纸本,双钩廓填

【形制】轴装

【规格】4行,32字。

《得示帖》为唐代摹搨墨迹,是对东晋王羲之尺牍进行的双钩廓填,或响拓而形成的唐摹本。《得示帖》与《丧乱帖》、《二谢帖》连成一纸,纵28.7厘米,横58.9厘米,称为“丧乱三帖”。 “丧乱三帖”共8行,计62字。钩填精良,神态奕奕,可谓下真迹一等。帖子中唐时流入日本,《东大寺献物帐》中有著录。收藏于日本宫内厅三之丸尚藏馆。今有影印本行世。

释文

得示,知足下犹未佳,耿耿。吾亦劣劣。明,日出乃行,不欲触雾故也。迟散。王羲之顿首。

大意

收到您的来信,知道您的病情还没有好转,我非常担心,我的状态也非常不好,明天日出后才能出发到您那里去,因为不能接触雾气(现在还在)。等待(五石散)药性发散(身体恢复)。王羲之敬上。

书法欣赏

1、《得示帖》书风遒丽,初不欲草,草不欲放,有张有驰,有缓有疾,运用之妙,自出胸臆。数字草书,流畅纵逸,发挥了字势的结构美。

《得示帖》、《丧乱帖》与《二谢帖》三帖是王羲之行草书的代表,忽简为草,忽繁为行,或连成一片,或字字独立,兴之所致,变化无穷,感情收敛自如,其字群大多是三角形的结体,更能显出王羲之思绪的起伏跌宕。

2、《得示帖》中“得示” 显现的稳健、疏朗,方、迟、疏;“知足下” 显现的缠绵、急速,圆、重、密。“犹”的独立性与“未佳耿耿”连带性。“吾亦劣劣”的连、断与“得示,知足下”的断、连,“犹”的动、速、急与“ 明”的静、迟、缓。“不欲”的轻、起、藏,“触雾故也”的重、伏、侧又与“迟”的小、细、圆。“ 散”的独立与“不欲”的牵带对比,“王”对应“欲触”的白处,“羲之顿首”的密、连、速表现出来的藏中锋对应“触雾故也”的疏、断、缓表现出来的露侧锋。

3、《得示帖》在处理字结构方面的手段丰富且精彩,总体上呈现收左放右姿态,细节处理微妙多端,“示”之下主上次,左下点与竖厚重紧密、右下点轻灵空荡;“犹”之左主右次,左部双撇凝而相聚,右部虚化简约;“触”之右主左次、右放左收,右部墨聚于“虫”之中轴;“散”之左主右次、左收右放、左实右虚;“雾”之上主下次,下部右主左次,“务”部中段浓墨重画紧接,整字虚实变换、松脱灵动。以上五字通过点画关系的巧妙调整均形成视觉中心点,即字眼,呈现变化与统一、灵动与安稳、形散而神不散的结体妙构。

4、《得示帖》笔法精妙,结体多欹侧取姿。有奇宕潇洒之致,是王羲之所创造的最新体势的典型作品。

“丧乱三帖”保管于日本皇室正仓院,它在奈良时期是圣武天皇生前的喜爱之物,到了公元810-824年(日本弘仁年间)流失到民间,其后递传迭而不明。江户时代初期后水尾天皇时期(1611-1680在位),史料记载当时有王羲之书一卷从外部进献,水尾天皇把此书卷分割成三部分,将其中二幅收藏在自己的文库,另一幅赠给了第八皇子后西院。后来原存官库及置于身边的两幅失火,唯赠与后西院的一幅传世,即如今传世的《丧乱帖》。后西院驾崩后,为尧恕亲王所购得,他本来是妙法院的教皇,于是经该院保存至今。公元1880年(明治十三年),由妙法院奉献给皇室,并一直被宫内厅三之丸尚藏馆收藏。日本《支那墨宝集》载:“此幅久藏御府,后西院天皇崩后,购于尧恕亲王。亲王为妙法院教皇,经该院保存至今,后献为帝室宝藏。”