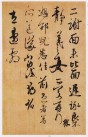

兜底儿网名帖大全: 187 晋代 王羲之《二谢帖》

2015-08-27 13:56:12

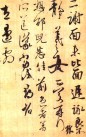

【名称】二谢帖

【作者】王羲之

【书体】行草

【时代】东晋

【材质】白麻纸墨迹

【形制】立轴

【规格】纵28.7厘米

【字势】5行,36字

【收藏】日本宫内厅三之丸尚藏馆

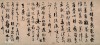

《二谢帖》为王羲之书法作品的唐代摹本。行草书,纸本墨迹,5行、36字。《二谢帖》的书法风格为“时草时行,间有近楷者,体势间杂。用笔的轻重缓疾富有变化,其字势尚方,颇见骨力”(《中国书法全集》19卷)。《二谢帖》与《丧乱帖》、《得示帖》连成一纸,纵28.7厘米,横58.9厘米。

法帖内容

释文

二谢面未比面①,迟诼良不静②。羲之女爱再拜。想邰儿悉佳③。前患者善。所送议当试寻省④。左边剧⑤。

大意

与二谢近来未能常会面,(为此我)等待责备并深感不安。我携女再叩拜。想来邰儿等全都好吧。前些时间忧担忧的事已妥善。所送事议应当考查并予以省察。(我身体)左部(时而)仍剧烈疼痛。

注解

①《二谢帖》“二谢面未比面”句。“二谢”指谢安和谢万。《袁生帖》有“得袁、二谢书,具为慰”句。王羲之与二谢交好,可从其他尺牍,如“二谢云,秋末必来。计日迟望”得见。“面”:见面。王羲之有“无缘见君,故悉心而言,以当一面”等尺牍。“比”:近来。王羲之尺牍中多见,如“比见敬祖,小大可耳”。“比面”近来常见面之意,王羲之:“尚书中郎诸人皆佳,比面”。“面未比面”,近来不常见面。

②文中“迟诼良不静”的“迟”谓等待,在王羲之尺牍中习见,如“二谢云,秋末必来。计日迟望”。“诼”字,《广雅》:“诉也,责也”。一作“咏”或“承”。

③句中“邰”字,一作“邵”或“耶”。

④文中“所送议当试寻省”的“议”为古代文体,用以论事说理或陈述意见,如奏议。“试”:考查、考试。“寻省”:推求省察。

⑤末句“左边剧”,《右军书记》有“仆左边大剧,且食少,至虚乏”句。

书法赏析

用笔

《二谢帖》用笔爽利,遒劲之力尽显。风格与之相若的法帖有《频有哀祸帖》。用笔之难在于笔毫于短距离内作出复杂的铺毫、调锋、折转等书写动作。在《二谢帖》中,第一个“面”自第一笔开始就以方笔书写,之后第二笔连接着第三笔为方笔,似用篆刻中的“冲刀法”写成,劲挺峻拔。连续方笔书写,需要在发笔处,作翻切动作,左行笔后向右下再次翻切成第三个方笔。兔起鹘落,妙在干净利索。王羲之书写长线条在运动中加力,短点画则折翻丰富,因此线型外轮廓饱满遒劲,但羚羊挂角,不着痕迹。“想邰儿”三字全部以顿跳动作写就:在转折处用力压毫,得力后弹跳而行,足行趣骤,因此线条细而挺劲;“寻、左边”三字则厚重沉雄,两者造就“轻如蝉翼,厚如沉渊”之气势。杨守敬评《二谢帖》云:“《三希堂》所摹绝佳,阴阳向背,转折起止之妙,宣泄已尽。学者从此寻玩,可悟用笔之法。”陆俨少1955年跋珂罗版王羲之法书《二谢帖》、《丧乱帖》诸帖云:“览右军墨迹,其用笔转折之间益叹神奇,而石刻远矣。”

《二谢帖》笔致粗细相间,“想耶(邰)儿悉佳”诸字心恬意适,游曳间驰纵无羁。

节奏

《二谢帖》笔法精妙,结体多欹侧取姿,有奇宕潇洒之致,是王羲之所创造的最新体势的典型作品。此帖书法自然洒脱,纵笔迅疾,恰如惊猿脱兔;驭笔徐缓,又如虎踞龙盘,抑扬顿挫,极有节奏感,是纵擒有度之作。

《二谢帖》是王羲之的一封信札。其开头的“二谢面未比面”可以说是行楷笔意,用直线条比较多,字比较挺。“迟咏(诼)良不”行笔较快,开始有粗细和大小变化。而“静羲之女爱再拜”则完全是草书,并极尽夸张之能事,如“羲女爱”三字都写得很长,每一个字的长度相当于第一行“咏(诼)良不”和第三行“患者善”三个字的长度。第三“想耶(邰)儿悉佳前患善”,整行字都很细秀,行草杂揉。“所送议”点画虽然也细秀,但更为草化,更简省。“当试寻省”线条粗重,和头三个字形线强烈的对比。最后的“左边剧”用笔粗细变化更大,更丰富。“左”字的粗线抵得上其他细线条的十倍。短短35个字的一封信札就包含有七种书法语言,变化丰富,对比强烈。

临习

《二谢帖》文字时草时行,间而有之,体势间杂,但又和谐统一,绝无生硬造作。用笔之轻重缓疾,极富变化;而字势略方,以见骨力。临习此帖,一方面要注重其笔法的丰富表现——方笔、圆笔、中锋、侧锋、直线、弧线、重按、轻提……极尽变化之能事。若仔细观察并分析其间的线条粗细对比、速度快慢对比等相对面,会发现其差距拉得很大,如线条中重者如“面”而非“线”,轻者则若游丝、细线,幅度竟有三五倍之大。另外,此间有大量的方笔,写时须沉着痛快,而不可平庸死板。另一方面则是间架结构中的力度的体现,临习时,须通过分析研究帖文的重心处理、疏密对比、正敧相映、前后呼应等方面的规律,进一步切入其结构原理,了解并掌握王字结体的一般处理方法。

【作者】王羲之

【书体】行草

【时代】东晋

【材质】白麻纸墨迹

【形制】立轴

【规格】纵28.7厘米

【字势】5行,36字

【收藏】日本宫内厅三之丸尚藏馆

《二谢帖》为王羲之书法作品的唐代摹本。行草书,纸本墨迹,5行、36字。《二谢帖》的书法风格为“时草时行,间有近楷者,体势间杂。用笔的轻重缓疾富有变化,其字势尚方,颇见骨力”(《中国书法全集》19卷)。《二谢帖》与《丧乱帖》、《得示帖》连成一纸,纵28.7厘米,横58.9厘米。

法帖内容

释文

二谢面未比面①,迟诼良不静②。羲之女爱再拜。想邰儿悉佳③。前患者善。所送议当试寻省④。左边剧⑤。

大意

与二谢近来未能常会面,(为此我)等待责备并深感不安。我携女再叩拜。想来邰儿等全都好吧。前些时间忧担忧的事已妥善。所送事议应当考查并予以省察。(我身体)左部(时而)仍剧烈疼痛。

注解

①《二谢帖》“二谢面未比面”句。“二谢”指谢安和谢万。《袁生帖》有“得袁、二谢书,具为慰”句。王羲之与二谢交好,可从其他尺牍,如“二谢云,秋末必来。计日迟望”得见。“面”:见面。王羲之有“无缘见君,故悉心而言,以当一面”等尺牍。“比”:近来。王羲之尺牍中多见,如“比见敬祖,小大可耳”。“比面”近来常见面之意,王羲之:“尚书中郎诸人皆佳,比面”。“面未比面”,近来不常见面。

②文中“迟诼良不静”的“迟”谓等待,在王羲之尺牍中习见,如“二谢云,秋末必来。计日迟望”。“诼”字,《广雅》:“诉也,责也”。一作“咏”或“承”。

③句中“邰”字,一作“邵”或“耶”。

④文中“所送议当试寻省”的“议”为古代文体,用以论事说理或陈述意见,如奏议。“试”:考查、考试。“寻省”:推求省察。

⑤末句“左边剧”,《右军书记》有“仆左边大剧,且食少,至虚乏”句。

书法赏析

用笔

《二谢帖》用笔爽利,遒劲之力尽显。风格与之相若的法帖有《频有哀祸帖》。用笔之难在于笔毫于短距离内作出复杂的铺毫、调锋、折转等书写动作。在《二谢帖》中,第一个“面”自第一笔开始就以方笔书写,之后第二笔连接着第三笔为方笔,似用篆刻中的“冲刀法”写成,劲挺峻拔。连续方笔书写,需要在发笔处,作翻切动作,左行笔后向右下再次翻切成第三个方笔。兔起鹘落,妙在干净利索。王羲之书写长线条在运动中加力,短点画则折翻丰富,因此线型外轮廓饱满遒劲,但羚羊挂角,不着痕迹。“想邰儿”三字全部以顿跳动作写就:在转折处用力压毫,得力后弹跳而行,足行趣骤,因此线条细而挺劲;“寻、左边”三字则厚重沉雄,两者造就“轻如蝉翼,厚如沉渊”之气势。杨守敬评《二谢帖》云:“《三希堂》所摹绝佳,阴阳向背,转折起止之妙,宣泄已尽。学者从此寻玩,可悟用笔之法。”陆俨少1955年跋珂罗版王羲之法书《二谢帖》、《丧乱帖》诸帖云:“览右军墨迹,其用笔转折之间益叹神奇,而石刻远矣。”

《二谢帖》笔致粗细相间,“想耶(邰)儿悉佳”诸字心恬意适,游曳间驰纵无羁。

节奏

《二谢帖》笔法精妙,结体多欹侧取姿,有奇宕潇洒之致,是王羲之所创造的最新体势的典型作品。此帖书法自然洒脱,纵笔迅疾,恰如惊猿脱兔;驭笔徐缓,又如虎踞龙盘,抑扬顿挫,极有节奏感,是纵擒有度之作。

《二谢帖》是王羲之的一封信札。其开头的“二谢面未比面”可以说是行楷笔意,用直线条比较多,字比较挺。“迟咏(诼)良不”行笔较快,开始有粗细和大小变化。而“静羲之女爱再拜”则完全是草书,并极尽夸张之能事,如“羲女爱”三字都写得很长,每一个字的长度相当于第一行“咏(诼)良不”和第三行“患者善”三个字的长度。第三“想耶(邰)儿悉佳前患善”,整行字都很细秀,行草杂揉。“所送议”点画虽然也细秀,但更为草化,更简省。“当试寻省”线条粗重,和头三个字形线强烈的对比。最后的“左边剧”用笔粗细变化更大,更丰富。“左”字的粗线抵得上其他细线条的十倍。短短35个字的一封信札就包含有七种书法语言,变化丰富,对比强烈。

临习

《二谢帖》文字时草时行,间而有之,体势间杂,但又和谐统一,绝无生硬造作。用笔之轻重缓疾,极富变化;而字势略方,以见骨力。临习此帖,一方面要注重其笔法的丰富表现——方笔、圆笔、中锋、侧锋、直线、弧线、重按、轻提……极尽变化之能事。若仔细观察并分析其间的线条粗细对比、速度快慢对比等相对面,会发现其差距拉得很大,如线条中重者如“面”而非“线”,轻者则若游丝、细线,幅度竟有三五倍之大。另外,此间有大量的方笔,写时须沉着痛快,而不可平庸死板。另一方面则是间架结构中的力度的体现,临习时,须通过分析研究帖文的重心处理、疏密对比、正敧相映、前后呼应等方面的规律,进一步切入其结构原理,了解并掌握王字结体的一般处理方法。