兜底儿网名帖大全: 188 晋代 王羲之《游目帖》

2015-08-28 17:09:46

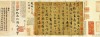

【名称】游目帖

【作者】王羲之

【书体】草书

【时代】东晋

【材质】纸本墨迹

【字数】11行,102字

王羲之《游目帖》又名《蜀都帖》,纸本,摹本,纸本。草书。11行,102字,是王羲之信札中字数较多的一件。《游目帖》收录于《十七帖》、《淳化阁帖》。收藏于日本广岛安达万藏的《游目帖》摹本墨迹于1945年毁于战火,2007年7月10日由文物出版社与日本二玄社合作复原。

法帖内容

释文

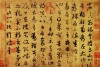

省足下别疏,具彼土山川诸奇,扬雄《蜀都》,左太冲《三都》,殊为不备。悉彼故为多奇,益令其游目意足也。可得果,当告卿求迎。少人足耳。至时示意。迟此期真,以日为岁。想足下镇彼土,未有动理耳。要欲及卿在彼,登汶领、峨眉而旋,实不朽之盛事。但言此,心以驰于彼矣。

大意

您信中所说的巴蜀山川的种种奇胜之处,扬雄《蜀都赋》、左思《三都赋》都没有记叙。您那儿山川奇异,更使人感到游览观瞻才能意足。可以成行,当请您迎接,如果迟误这一机会,真当以日为岁了。您镇守巴蜀,朝廷不会有调动之理。真想趁您还在巴蜀任上是与您一起登汶岭峨眉山而还,那才是不朽的盛事。

注解

《蜀都帖》文中“迟此期”的“迟”为“待”之意。与《龙保帖》“甚迟见卿舅”、《瞻近帖》“此喜迟不可言”句同意。王羲之对巴蜀之地一直很向往,曾于公元345年(永和初年)报扬州刺史殷浩书,说:“若蒙驱使关陇、巴蜀,皆所不辞。”《七十帖》中也有“要欲一游目汶领”、“得果此缘,一段奇事也”之句,与“登汶领、峨眉而旋,实不朽之盛事”同意。

书法解析

行气轴线

《游目帖》相比刻本(以上野本为例),字和行轴线都将刻本的动线走势变为稳正和直线化,以第八行“动理耳要欲”五字比较,刻本“理”字右偏旁“里”已向左下倾侧,“耳”字末笔承接其势继续左下出锋,因此“要”字也偏左,“欲”则字势右倾,由此行轴线趋向曲线化,而摹本《游目帖》自“理”字开始,近乎垂直书写。王羲之“转左侧右”的书写节奏丰富性减少,正如王羲之《书论》(传)中所说“若直笔急牵裹,此暂视似书,久味无力”。

字势开合

墨迹本字体的开合疏密关系已不如刻本关系大。以第二行“左太冲”三字为例,《蜀都帖》刻本有开有合,“左”字一笔书,第一笔勒笔(横笔)末端上扬,具有隶意,末笔顿向右下方,左下方、右上方布白大开;“太”字下部开,末笔写为长直点,掠笔亦近乎直线,劲峻峭拔,更增加了字势的疏朗关系,“冲”字左开内合,左部首作直线书写,右部首则圆线书写,刚柔兼备。但在墨迹本里“左太冲”三字稳正,“左”字已接近行书写法,开合关系也已改变,每一个字每一笔都圆势书写,笔意变得包裹内敛,已无刻帖主笔之间近乎三角形的凌厉之势,弱化了刻帖的擒纵、张弛的书写节奏。

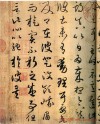

妍美矫捷

《游目帖》书法妍美而不柔媚,矫捷而不轻佻,求雄强而不强作怒张,得巧妙而不矜持造作。明方孝孺称赞云:“《游目帖》寓森严于纵逸,蓄圆劲于蹈厉,其起止屈折,如天造神运,变化倏忽,莫可端倪,令人惊叹自失。”

《右军书记》著录。此帖宋、明两朝皆在民间,清乾隆十二年(一七四七年)入内府,咸丰、同治年间赐予恭亲王,后归日本广岛安达万藏所有,毁于火。内藤湖南曾为安达氏书跋。

此帖经过多次装裱,前后隔水缝间的收藏鉴赏印模糊不清,有乾隆御玺、恭亲王印多方。前隔水外题签为“晋会稽内史王羲之字逸少《游目帖》真迹”,题签下有一无名题跋:“此真晋泠金纸,紧薄如金,索索有声,与笔阵图相类,载在襄阳待访录。”帖尾有守和审定题跋:“有钟绍京书印二字小印。钟盖唐之越公也。晋谢奕、谢安、桓温三帖,并黄素《黄庭经》上,俱有此印。见米元章《宝章待访录》。而《黄庭经》今藏韩雷州处,予屡见之,尤可据证耳。”此帖安达氏有影印本。摹本毁于火灾,现只有照片存世。

此信札是王羲之写给益州刺史周抚的。信中表达了王羲之对西土山川奇胜的向往。周抚,字道和,东晋中兴名将周访之子,原籍汝南安成,后移家浔阳。永昌元年(三二二年),为王敦爪牙。太宁二年(三二四年)王敦失败,周抚等逃入西阳蛮中。太宁三年朝廷大赦。咸和初(三二六年)周抚为王导所用。兴宁三年(三六五年)六月卒于益州刺史任上。王羲之与周抚关系亲密,多有问讯。

此帖书法妍美而不柔媚,矫捷而不轻佻,求雄强而不强作怒张,得巧妙而不矜持造作。明方孝孺称赞云:“《游目帖》寓森严于纵逸,蓄圆劲于蹈厉,其起止屈折,如天造神运,变化倏忽,莫可端倪,令人惊叹自失。”

【作者】王羲之

【书体】草书

【时代】东晋

【材质】纸本墨迹

【字数】11行,102字

王羲之《游目帖》又名《蜀都帖》,纸本,摹本,纸本。草书。11行,102字,是王羲之信札中字数较多的一件。《游目帖》收录于《十七帖》、《淳化阁帖》。收藏于日本广岛安达万藏的《游目帖》摹本墨迹于1945年毁于战火,2007年7月10日由文物出版社与日本二玄社合作复原。

法帖内容

释文

省足下别疏,具彼土山川诸奇,扬雄《蜀都》,左太冲《三都》,殊为不备。悉彼故为多奇,益令其游目意足也。可得果,当告卿求迎。少人足耳。至时示意。迟此期真,以日为岁。想足下镇彼土,未有动理耳。要欲及卿在彼,登汶领、峨眉而旋,实不朽之盛事。但言此,心以驰于彼矣。

大意

您信中所说的巴蜀山川的种种奇胜之处,扬雄《蜀都赋》、左思《三都赋》都没有记叙。您那儿山川奇异,更使人感到游览观瞻才能意足。可以成行,当请您迎接,如果迟误这一机会,真当以日为岁了。您镇守巴蜀,朝廷不会有调动之理。真想趁您还在巴蜀任上是与您一起登汶岭峨眉山而还,那才是不朽的盛事。

注解

《蜀都帖》文中“迟此期”的“迟”为“待”之意。与《龙保帖》“甚迟见卿舅”、《瞻近帖》“此喜迟不可言”句同意。王羲之对巴蜀之地一直很向往,曾于公元345年(永和初年)报扬州刺史殷浩书,说:“若蒙驱使关陇、巴蜀,皆所不辞。”《七十帖》中也有“要欲一游目汶领”、“得果此缘,一段奇事也”之句,与“登汶领、峨眉而旋,实不朽之盛事”同意。

书法解析

行气轴线

《游目帖》相比刻本(以上野本为例),字和行轴线都将刻本的动线走势变为稳正和直线化,以第八行“动理耳要欲”五字比较,刻本“理”字右偏旁“里”已向左下倾侧,“耳”字末笔承接其势继续左下出锋,因此“要”字也偏左,“欲”则字势右倾,由此行轴线趋向曲线化,而摹本《游目帖》自“理”字开始,近乎垂直书写。王羲之“转左侧右”的书写节奏丰富性减少,正如王羲之《书论》(传)中所说“若直笔急牵裹,此暂视似书,久味无力”。

字势开合

墨迹本字体的开合疏密关系已不如刻本关系大。以第二行“左太冲”三字为例,《蜀都帖》刻本有开有合,“左”字一笔书,第一笔勒笔(横笔)末端上扬,具有隶意,末笔顿向右下方,左下方、右上方布白大开;“太”字下部开,末笔写为长直点,掠笔亦近乎直线,劲峻峭拔,更增加了字势的疏朗关系,“冲”字左开内合,左部首作直线书写,右部首则圆线书写,刚柔兼备。但在墨迹本里“左太冲”三字稳正,“左”字已接近行书写法,开合关系也已改变,每一个字每一笔都圆势书写,笔意变得包裹内敛,已无刻帖主笔之间近乎三角形的凌厉之势,弱化了刻帖的擒纵、张弛的书写节奏。

妍美矫捷

《游目帖》书法妍美而不柔媚,矫捷而不轻佻,求雄强而不强作怒张,得巧妙而不矜持造作。明方孝孺称赞云:“《游目帖》寓森严于纵逸,蓄圆劲于蹈厉,其起止屈折,如天造神运,变化倏忽,莫可端倪,令人惊叹自失。”

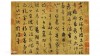

《右军书记》著录。此帖宋、明两朝皆在民间,清乾隆十二年(一七四七年)入内府,咸丰、同治年间赐予恭亲王,后归日本广岛安达万藏所有,毁于火。内藤湖南曾为安达氏书跋。

此帖经过多次装裱,前后隔水缝间的收藏鉴赏印模糊不清,有乾隆御玺、恭亲王印多方。前隔水外题签为“晋会稽内史王羲之字逸少《游目帖》真迹”,题签下有一无名题跋:“此真晋泠金纸,紧薄如金,索索有声,与笔阵图相类,载在襄阳待访录。”帖尾有守和审定题跋:“有钟绍京书印二字小印。钟盖唐之越公也。晋谢奕、谢安、桓温三帖,并黄素《黄庭经》上,俱有此印。见米元章《宝章待访录》。而《黄庭经》今藏韩雷州处,予屡见之,尤可据证耳。”此帖安达氏有影印本。摹本毁于火灾,现只有照片存世。

此信札是王羲之写给益州刺史周抚的。信中表达了王羲之对西土山川奇胜的向往。周抚,字道和,东晋中兴名将周访之子,原籍汝南安成,后移家浔阳。永昌元年(三二二年),为王敦爪牙。太宁二年(三二四年)王敦失败,周抚等逃入西阳蛮中。太宁三年朝廷大赦。咸和初(三二六年)周抚为王导所用。兴宁三年(三六五年)六月卒于益州刺史任上。王羲之与周抚关系亲密,多有问讯。

此帖书法妍美而不柔媚,矫捷而不轻佻,求雄强而不强作怒张,得巧妙而不矜持造作。明方孝孺称赞云:“《游目帖》寓森严于纵逸,蓄圆劲于蹈厉,其起止屈折,如天造神运,变化倏忽,莫可端倪,令人惊叹自失。”