兜底儿网名帖大全: 192 晋代 王羲之 《旃罽胡桃帖》

2015-09-02 10:45:24

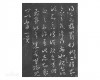

【名称】旃罽胡桃帖

【作者】王羲之

【书体】草书

【时代】东晋

【材质】纸本墨拓

【规格】6行,56字

王羲之《旃罽胡桃帖》,敦煌石室临本,纸本。纵25.2厘米,横20.6厘米。5行。草书。英国大英图书馆藏。

此帖出自王羲之草书《十七帖》,全文见《右军书记》:“得足下旃?、胡桃药二种,知足下至,戎盐乃要也,是服食所须。知足下谓须服食,方回近之,未许吾此志。知我者希,此有成言,无缘见卿,以当一笑。”现存此帖已残,仅存21字。释文:“……回近之,未许□□□。知我者希,此有成言。无缘见卿,以当一笑。”

《十七帖》丛帖第二十四通尺牍之《旃罽胡桃帖》。草书,6行,56字。信中王羲之对周抚送来的物品与药品以及将要送来的戎盐表示谢意。语意轻松,书写亦自然畅快。

《十七帖》、《淳化阁帖》、《二王帖》、《鼎帖》、《澄清堂帖》收刻。宋代《宣和书谱》著有《旃罽胡桃帖》目。

法帖内容

释文

得足下旃罽、胡桃药二种,知足下至戎盐,乃要也,是服食所须。知足下谓须服食,方回近之,未许吾此志。知我者希,此有成言。无缘见卿,以当一笑。

大意

收到你寄来的旃罽物品与胡桃药品两种,得知你将送致戎盐,这正是我需要的,是服食所须的物品。您说应当服食,方回离我这里很近,他却不赞同我服食。“知我者希”,前人早有这样的话。没有机缘见您,所言当一笑了之。

注解

《旃罽胡桃帖》中的“旃罽”为毡、毯一类毛织品,“胡桃”即核桃。“戎盐”,产于蜀地戎州,即今四川宜宾。“戎盐,乃要也”一句与《天鼠膏帖》“有验者乃是要药”句意同。

书法赏析

笔意相连

在《十七帖》丛帖中,文字为六行者共有六帖:第五帖《积雪凝寒帖》、第十五帖《省别帖》、第二十一帖《汉时讲堂帖》、第二十二帖《诸从帖》、第二十四帖《旃罽胡桃帖》和第二十七帖《胡桃帖》。这六帖在章法上有共同之处,前四行大多为单字,笔意为暗连,而在第五或第六行上端字与字笔势明连。与其它文字共五行(如《都邑帖》)或四行(如《逸民帖》)的法帖相比,末两行多字相连的特点很明显。

字势多变

《旃罽胡桃帖》中“知”字出现三次,每一次书写姿态都不同:或荡、或稳、或跃。实际上,这三种姿态在《十七帖》其他诸帖中多有出现,如“知我者希”的“知”字与《汉时讲堂帖》“知画三皇五帝”的“知”字相同。但在《旃罽胡桃帖》多字重复出现的情况下,王羲之视形变貌,求得百态横生。“随势生发,不假修改,而又都能控制于规矩之中”,可谓“是一种理性与感性的完美统一”。又如“之”字,在《十七帖》丛帖中多为长折线形态,常见者如《省别帖》中“不朽之盛事”的“之”字,极致者如《胡桃帖》“当种之”的“之”字。但在《旃罽胡桃帖》中“之”字几成直线,书写时上点侧掩,揭腕后转覆腕,稍入笔立刻调腕顿住,得力后逆笔向下掠出,末笔仍逆势背抛。之所以对一个看似很简单的“之”字进行分析其复杂动作,一则能看出王羲之对待每一字、每一笔毫不懈怠,二则能体会他笔力惊人之处在于时时以腕运笔。

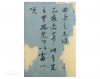

【作者】王羲之

【书体】草书

【时代】东晋

【材质】纸本墨拓

【规格】6行,56字

王羲之《旃罽胡桃帖》,敦煌石室临本,纸本。纵25.2厘米,横20.6厘米。5行。草书。英国大英图书馆藏。

此帖出自王羲之草书《十七帖》,全文见《右军书记》:“得足下旃?、胡桃药二种,知足下至,戎盐乃要也,是服食所须。知足下谓须服食,方回近之,未许吾此志。知我者希,此有成言,无缘见卿,以当一笑。”现存此帖已残,仅存21字。释文:“……回近之,未许□□□。知我者希,此有成言。无缘见卿,以当一笑。”

《十七帖》丛帖第二十四通尺牍之《旃罽胡桃帖》。草书,6行,56字。信中王羲之对周抚送来的物品与药品以及将要送来的戎盐表示谢意。语意轻松,书写亦自然畅快。

《十七帖》、《淳化阁帖》、《二王帖》、《鼎帖》、《澄清堂帖》收刻。宋代《宣和书谱》著有《旃罽胡桃帖》目。

法帖内容

释文

得足下旃罽、胡桃药二种,知足下至戎盐,乃要也,是服食所须。知足下谓须服食,方回近之,未许吾此志。知我者希,此有成言。无缘见卿,以当一笑。

大意

收到你寄来的旃罽物品与胡桃药品两种,得知你将送致戎盐,这正是我需要的,是服食所须的物品。您说应当服食,方回离我这里很近,他却不赞同我服食。“知我者希”,前人早有这样的话。没有机缘见您,所言当一笑了之。

注解

《旃罽胡桃帖》中的“旃罽”为毡、毯一类毛织品,“胡桃”即核桃。“戎盐”,产于蜀地戎州,即今四川宜宾。“戎盐,乃要也”一句与《天鼠膏帖》“有验者乃是要药”句意同。

书法赏析

笔意相连

在《十七帖》丛帖中,文字为六行者共有六帖:第五帖《积雪凝寒帖》、第十五帖《省别帖》、第二十一帖《汉时讲堂帖》、第二十二帖《诸从帖》、第二十四帖《旃罽胡桃帖》和第二十七帖《胡桃帖》。这六帖在章法上有共同之处,前四行大多为单字,笔意为暗连,而在第五或第六行上端字与字笔势明连。与其它文字共五行(如《都邑帖》)或四行(如《逸民帖》)的法帖相比,末两行多字相连的特点很明显。

字势多变

《旃罽胡桃帖》中“知”字出现三次,每一次书写姿态都不同:或荡、或稳、或跃。实际上,这三种姿态在《十七帖》其他诸帖中多有出现,如“知我者希”的“知”字与《汉时讲堂帖》“知画三皇五帝”的“知”字相同。但在《旃罽胡桃帖》多字重复出现的情况下,王羲之视形变貌,求得百态横生。“随势生发,不假修改,而又都能控制于规矩之中”,可谓“是一种理性与感性的完美统一”。又如“之”字,在《十七帖》丛帖中多为长折线形态,常见者如《省别帖》中“不朽之盛事”的“之”字,极致者如《胡桃帖》“当种之”的“之”字。但在《旃罽胡桃帖》中“之”字几成直线,书写时上点侧掩,揭腕后转覆腕,稍入笔立刻调腕顿住,得力后逆笔向下掠出,末笔仍逆势背抛。之所以对一个看似很简单的“之”字进行分析其复杂动作,一则能看出王羲之对待每一字、每一笔毫不懈怠,二则能体会他笔力惊人之处在于时时以腕运笔。