润祥鉴赏:中国画派与名家欣赏 230 (海上画派 黄山寿 3)

2015-07-12 10:33:15

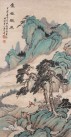

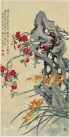

黄山寿,(1855-1919)原名曜,字勗初,号旭迟老人、丽生、鹤溪渔隐、裁烟阁主,江苏武进(今常州)人。官直隶同知。幼年贫困,专志书画,五十岁后在上海卖画为生。善画人物、山水、花卉、走兽,尤擅画墨龙。凡写人物仕女,喜用工笔重彩,隽雅研秀,有改琦遗韵;山水以青绿为多,气韵古逸,亦见功力;双钩花鸟神态逼肖,笔力精劲;间作墨梅、竹石,挥洒自如,亦具韵致。书法工唐隶、北魏及郑燮、恽寿平,得其神韵。传世作品有《秋山飞瀑图》轴,现藏上海博物馆;光绪二十九年(1903)作《仿赵孟頫青绿山水图》轴、《设色花卉图册》、宣统元年(1909)作《梅花图》轴,著录于《中国书画家印鉴款识》;《仿江贯道石壁疏松图》《课子图》均著录于《知鱼堂书画录》;《佳人寒香图》横幅图录于1996年版《中国古玩行情博览》。

黄氏的书法,在清代画家中,自有特色。他是少数专习《石门颂》的海上画家,笔划之中,充满了唐隶的整饬流利,亦是难能。以他这种秀美的笔性,宜其能在笔锋转处,把恽寿平妩媚萧散的行楷,转化成工整秀丽的正楷,与他的画配合无间,尽收温文儒雅之效。恽南田之书,出自赵孟頫。赵字源自唐楷,然结构松散,骨气转弱,不见一笔真卿颜色。遂使杨维桢、张雨出,倡导雄强书风,与之抗衡。然而,赵书流布天下,风行数百年,使得结构严谨的唐楷风格,荡然无存。黄山寿有鉴于赵、恽的疏散,于是在楷书上力求整饬,寓柔媚之笔法于严谨之结构,进一步发展了赵书,不可轻易忽视。

宣纸发墨奇佳,用来工笔设色,纸面容易在多层设色后,墨色晕染扩散,笔痕狼籍处处,纸面层层起毛,把好好一张画,毁去大半。但如果画家技术高超,用胶得宜,能让画家既可在实处以浓墨提醒要点,又可在虚处云雾渲染无痕,把富丽的袁派画法,引导到一派淡雅的风格之中,显出笔法凝重而不浅薄飘浮,墨色淡中而有浓墨提神的境界。

画家人物仕女画仍然是最能赢得欣赏、博得喝彩的画种,值得悉心经营。他少年时在华亭县令张氏家中,锐意临仿改七芗的人物仕女画,可以乱真。《梧桐秋思图》浅设色纸本立轴,便是仿改琦,兼参王小某、费丹旭水墨笔法的佳作。画上题诗一首云:

井梧黄堕碧云天,凉信初催两鬓蝉;

一种离思抛未得,鞠花时节又经年。

冷露碧空秋似水,不知何处按琼萧。

诗的意境十分细致忧怨,与画法配合,甚为贴切。以一个二十出头的年轻画家而言,如此表现,是十分抢眼的。他的《伏胜授经图》设色纸本立轴,作于光绪5年已卯(1879)秋九月,时年25岁,款识曰:“仿余蓉裳本黄山寿”,下有“眉公”朱文印。余集(1738—1823),字蓉裳,号秋室,是乾嘉时期的重要人物画家,所作仕女,风神清丽,仪态静朗,毫无脂粉俗气,时人称为“余美人”。黄山寿转益多师,博采诸家之长,但在设色上,则开始从轻淡转为深重,为此一题材,增加了古雅典丽的气息,也迎合了较为通俗的趣味。

五年后,他三十岁时的作品,以充满了自信的笔致,有了自成一家的气势。他这时期的代表作《东坡故实图》墨笔绢本手卷,有甲寅(光绪十年,1884)王潮题的引首。全卷分别为“赤壁怀古”、“三人同梦”、“春月和悦”、“桃花三酸”、“摘华书铭”、“箬笠木屐”、“大瓢春梦”、“梦中得诗”等十个段落,把苏东坡一生各个阶段的境遇,刻画得生动入微,是他三十岁左右企图重建历史情境的力作,在晚清人物画中,卓然成家,自成一派。

三十五岁以后,黄山寿除了继续发展他的通俗题材之外,也许是应藏家之要求,全力学习袁江、袁耀父子的工笔重色之作,临仿二人的绢本条屏山水,达到几可乱真的地步。这一点,一般人多没注意到,而他这一路的山水,至目前为止,也尚未见有公开印刷发表过者。

41 襄阳拜石

42 琴操悟禅

43衡山食芋

44 和靖观梅

黄山寿的《人物故事图》,纸本,共四幅。每幅纵68厘米,横40厘米,水墨设色。每幅各以春、夏、秋、冬为背景,分别描绘了米芾、苏东坡、李泌、林和靖等历史人物故事。

第一幅《襄阳拜石》(图1),是写宋代书画家米芾参拜奇石的故事。米芾(1051-1107年),字元章,号海岳外史,宋襄阳人,世称米襄阳。据《宋史·米芾传》载:宋大观年间,“无为州治有巨石,状其丑,芾见大喜曰:‘此足以当吾拜,具衣拜之,呼之为兄。’”这就是襄阳拜石的故事。此图写庭院之上,石槛围拢,槛中有奇石,皱漏瘦透,玲珑可爱,婀娜多姿。石上苔藓斑驳陆离,石下芭蕉青翠欲滴,描绘了阳春三月的美好景色。石前之米芾眉清目秀,美髯飘萧,表情庄重,心绪虔诚。他头戴学士帽,上簪一朵粉红牡丹,身穿橙色官服,腰系宝蓝石带。面对奇石,正双手持芴,躬身下拜,后有一绿衣僮子持扇相侍,表现了米芾爱石如痴如醉,近于颠狂而又不失风流倜傥和博学儒雅的性格。此图以遒劲多折的线条勾勒物像,敷以淡红、淡绿、淡蓝、淡橙诸色,雅淡和谐,别有一种趣味。画家充分吸取了民间艺术的营养,将文人画与民间绘画有机融合在一起,创作出雅俗共赏的人物故事画,深受人们的喜爱。

第二幅《琴操悟禅》(图2),是写宋代文学家苏东坡(1037-1107年)启发妓女琴操参禅拜佛的故事。据《续比丘尼传》载:“勤超,初名琴操,会稽任氏女,甚慧敏,早失怙恃,流而为妓。苏东坡游西湖,与超相值,知其宿根深厚,固以佛法导之。因有所悟,即日削发为尼。”此图工笔设色,形象生动,布局工整。所描绘的苏东坡是一位阅历沧桑,饱经风霜,面有倦容,两眼深邃很有洞察力的文人学士。其时,他端坐在盘石之上,头戴高冠,身穿长服,宽衣博带,长髯及胸,双目炯炯有神,正望着面前的年青美貌女子。该女子云髻古装,端庄秀丽,身着红衣长裙,正双手合掌,似在参禅拜佛。图上的修竹、奇石、图书、文物昭示着苏东坡的学士背景,而身后的执扇也表示故事发生在夏季,图中布局、用笔、赋色都与故事情节相符,人物与环境的安排都与主题相谐调,可称是一幅构思严谨,笔墨周到的画图。

第三幅《衡山食芋》(图3),是写唐代名相李泌(722-789年)隐居衡山时拜见高僧而得相位的故事。据《齐东野语》载:“(李)泌在衡阳,有僧明瓒号懒殘,(李)泌察其非凡,中夜潜往谒之。懒殘命坐,拨火中芋以啖之,曰:‘勿多言事,取十年宰相。’”此图上写古松三株,盘根错节,老辣粗壮,簇簇松针布满枝头。两支藤萝攀附缠绕,缘树而上,枝上红果累累,表现了衡山深秋的美丽景色。而树下之高僧懒殘,正坐在蒲团之上。他身穿僧袍,面目奇倔,其右手持芋,口中念念有词,似在给李泌传授真言,又似在递交吃剩之芋。而对面之李泌,正跽坐于树下,他头系宝石蓝头巾,身穿蓝灰布衣,天庭饱满,谦虚谨慎,正毕恭毕敬地聆听懒残教诲。此图以青绿写山石,以赭色写松树,以宝石蓝写头巾和腰带,特别是藤萝之果实,填以枣红,使画面陡然增色,有画龙点睛之效。全图勾勒填色,晕染精致,主题形象突出,是一幅典型的工笔重彩人物画作品。

第四幅《和靖观梅》(图4),是写北宋隐逸诗人林逋植梅养鹤的故事。据《宋史·林逋传》载:林逋(967-1028年),字君复,杭州钱塘人。结庐西湖之孤山,养鹤种梅,一生不娶不仕,有梅妻鹤子之说,死后谥和靖。此图上写湖畔之上,二株梅树,老干虬枝,苍劲挺拔,枝上千蕊万蕾,正不畏严寒,含苞怒放。而树下之林和靖,须眉皆白,虬须垂胸,头戴风雪帽,身穿橙色上衣,前有一鹤低首鸣叫,旁有小僮持杖侍立。此刻他正盘腿端坐于一块巨石之上,似在观赏梅花,又似在寻找鹤群。画面有一种清峻凛烈之感,描绘了寒冬季节西湖之畔的美丽景色。在人物的衣纹上使用蓝叶描,表现了袍服的质感,可以看出线描的功夫很深。在刻画人物的神态方面更是细腻中含有筋骨,把林和靖那种老辣、执着和狂放不羁的野逸性格,给以充分的展示,可称是传神入木之笔。画上落款为“甲午秋日写于石城瞻园,黄山寿”,下钤“勖初”赤文印。此“甲午”是清光绪二十年(1894年);“石城”是指南京;瞻园现在仍在,是古城南京的重要园林之一。此时作者已39岁,正是艺术上最成熟的时候。故这些书画具有重要历史和艺术价值,在中国美术史上亦有重大意义。

45人 物 立轴 1886年作

46达摩补衣图 镜心

47罗汉佛像 四屏 设色绢本 1898年作

48 商山四皓

49温氏六龙 立轴 1909年作

50香山九老 立轴

51仿唐子畏笔意

52 风尘三侠 立轴 1905年作

53 风尘三侠 立轴

54 风尘三侠

55红袖添香

56

57竹林七贤

58 梅妻鹤子图 立轴 癸丑(1913年)作

59金莲归院 立轴 丁酉(1897)年作

60 三仙赏雅

黄氏的书法,在清代画家中,自有特色。他是少数专习《石门颂》的海上画家,笔划之中,充满了唐隶的整饬流利,亦是难能。以他这种秀美的笔性,宜其能在笔锋转处,把恽寿平妩媚萧散的行楷,转化成工整秀丽的正楷,与他的画配合无间,尽收温文儒雅之效。恽南田之书,出自赵孟頫。赵字源自唐楷,然结构松散,骨气转弱,不见一笔真卿颜色。遂使杨维桢、张雨出,倡导雄强书风,与之抗衡。然而,赵书流布天下,风行数百年,使得结构严谨的唐楷风格,荡然无存。黄山寿有鉴于赵、恽的疏散,于是在楷书上力求整饬,寓柔媚之笔法于严谨之结构,进一步发展了赵书,不可轻易忽视。

宣纸发墨奇佳,用来工笔设色,纸面容易在多层设色后,墨色晕染扩散,笔痕狼籍处处,纸面层层起毛,把好好一张画,毁去大半。但如果画家技术高超,用胶得宜,能让画家既可在实处以浓墨提醒要点,又可在虚处云雾渲染无痕,把富丽的袁派画法,引导到一派淡雅的风格之中,显出笔法凝重而不浅薄飘浮,墨色淡中而有浓墨提神的境界。

画家人物仕女画仍然是最能赢得欣赏、博得喝彩的画种,值得悉心经营。他少年时在华亭县令张氏家中,锐意临仿改七芗的人物仕女画,可以乱真。《梧桐秋思图》浅设色纸本立轴,便是仿改琦,兼参王小某、费丹旭水墨笔法的佳作。画上题诗一首云:

井梧黄堕碧云天,凉信初催两鬓蝉;

一种离思抛未得,鞠花时节又经年。

冷露碧空秋似水,不知何处按琼萧。

诗的意境十分细致忧怨,与画法配合,甚为贴切。以一个二十出头的年轻画家而言,如此表现,是十分抢眼的。他的《伏胜授经图》设色纸本立轴,作于光绪5年已卯(1879)秋九月,时年25岁,款识曰:“仿余蓉裳本黄山寿”,下有“眉公”朱文印。余集(1738—1823),字蓉裳,号秋室,是乾嘉时期的重要人物画家,所作仕女,风神清丽,仪态静朗,毫无脂粉俗气,时人称为“余美人”。黄山寿转益多师,博采诸家之长,但在设色上,则开始从轻淡转为深重,为此一题材,增加了古雅典丽的气息,也迎合了较为通俗的趣味。

五年后,他三十岁时的作品,以充满了自信的笔致,有了自成一家的气势。他这时期的代表作《东坡故实图》墨笔绢本手卷,有甲寅(光绪十年,1884)王潮题的引首。全卷分别为“赤壁怀古”、“三人同梦”、“春月和悦”、“桃花三酸”、“摘华书铭”、“箬笠木屐”、“大瓢春梦”、“梦中得诗”等十个段落,把苏东坡一生各个阶段的境遇,刻画得生动入微,是他三十岁左右企图重建历史情境的力作,在晚清人物画中,卓然成家,自成一派。

三十五岁以后,黄山寿除了继续发展他的通俗题材之外,也许是应藏家之要求,全力学习袁江、袁耀父子的工笔重色之作,临仿二人的绢本条屏山水,达到几可乱真的地步。这一点,一般人多没注意到,而他这一路的山水,至目前为止,也尚未见有公开印刷发表过者。

41 襄阳拜石

42 琴操悟禅

43衡山食芋

44 和靖观梅

黄山寿的《人物故事图》,纸本,共四幅。每幅纵68厘米,横40厘米,水墨设色。每幅各以春、夏、秋、冬为背景,分别描绘了米芾、苏东坡、李泌、林和靖等历史人物故事。

第一幅《襄阳拜石》(图1),是写宋代书画家米芾参拜奇石的故事。米芾(1051-1107年),字元章,号海岳外史,宋襄阳人,世称米襄阳。据《宋史·米芾传》载:宋大观年间,“无为州治有巨石,状其丑,芾见大喜曰:‘此足以当吾拜,具衣拜之,呼之为兄。’”这就是襄阳拜石的故事。此图写庭院之上,石槛围拢,槛中有奇石,皱漏瘦透,玲珑可爱,婀娜多姿。石上苔藓斑驳陆离,石下芭蕉青翠欲滴,描绘了阳春三月的美好景色。石前之米芾眉清目秀,美髯飘萧,表情庄重,心绪虔诚。他头戴学士帽,上簪一朵粉红牡丹,身穿橙色官服,腰系宝蓝石带。面对奇石,正双手持芴,躬身下拜,后有一绿衣僮子持扇相侍,表现了米芾爱石如痴如醉,近于颠狂而又不失风流倜傥和博学儒雅的性格。此图以遒劲多折的线条勾勒物像,敷以淡红、淡绿、淡蓝、淡橙诸色,雅淡和谐,别有一种趣味。画家充分吸取了民间艺术的营养,将文人画与民间绘画有机融合在一起,创作出雅俗共赏的人物故事画,深受人们的喜爱。

第二幅《琴操悟禅》(图2),是写宋代文学家苏东坡(1037-1107年)启发妓女琴操参禅拜佛的故事。据《续比丘尼传》载:“勤超,初名琴操,会稽任氏女,甚慧敏,早失怙恃,流而为妓。苏东坡游西湖,与超相值,知其宿根深厚,固以佛法导之。因有所悟,即日削发为尼。”此图工笔设色,形象生动,布局工整。所描绘的苏东坡是一位阅历沧桑,饱经风霜,面有倦容,两眼深邃很有洞察力的文人学士。其时,他端坐在盘石之上,头戴高冠,身穿长服,宽衣博带,长髯及胸,双目炯炯有神,正望着面前的年青美貌女子。该女子云髻古装,端庄秀丽,身着红衣长裙,正双手合掌,似在参禅拜佛。图上的修竹、奇石、图书、文物昭示着苏东坡的学士背景,而身后的执扇也表示故事发生在夏季,图中布局、用笔、赋色都与故事情节相符,人物与环境的安排都与主题相谐调,可称是一幅构思严谨,笔墨周到的画图。

第三幅《衡山食芋》(图3),是写唐代名相李泌(722-789年)隐居衡山时拜见高僧而得相位的故事。据《齐东野语》载:“(李)泌在衡阳,有僧明瓒号懒殘,(李)泌察其非凡,中夜潜往谒之。懒殘命坐,拨火中芋以啖之,曰:‘勿多言事,取十年宰相。’”此图上写古松三株,盘根错节,老辣粗壮,簇簇松针布满枝头。两支藤萝攀附缠绕,缘树而上,枝上红果累累,表现了衡山深秋的美丽景色。而树下之高僧懒殘,正坐在蒲团之上。他身穿僧袍,面目奇倔,其右手持芋,口中念念有词,似在给李泌传授真言,又似在递交吃剩之芋。而对面之李泌,正跽坐于树下,他头系宝石蓝头巾,身穿蓝灰布衣,天庭饱满,谦虚谨慎,正毕恭毕敬地聆听懒残教诲。此图以青绿写山石,以赭色写松树,以宝石蓝写头巾和腰带,特别是藤萝之果实,填以枣红,使画面陡然增色,有画龙点睛之效。全图勾勒填色,晕染精致,主题形象突出,是一幅典型的工笔重彩人物画作品。

第四幅《和靖观梅》(图4),是写北宋隐逸诗人林逋植梅养鹤的故事。据《宋史·林逋传》载:林逋(967-1028年),字君复,杭州钱塘人。结庐西湖之孤山,养鹤种梅,一生不娶不仕,有梅妻鹤子之说,死后谥和靖。此图上写湖畔之上,二株梅树,老干虬枝,苍劲挺拔,枝上千蕊万蕾,正不畏严寒,含苞怒放。而树下之林和靖,须眉皆白,虬须垂胸,头戴风雪帽,身穿橙色上衣,前有一鹤低首鸣叫,旁有小僮持杖侍立。此刻他正盘腿端坐于一块巨石之上,似在观赏梅花,又似在寻找鹤群。画面有一种清峻凛烈之感,描绘了寒冬季节西湖之畔的美丽景色。在人物的衣纹上使用蓝叶描,表现了袍服的质感,可以看出线描的功夫很深。在刻画人物的神态方面更是细腻中含有筋骨,把林和靖那种老辣、执着和狂放不羁的野逸性格,给以充分的展示,可称是传神入木之笔。画上落款为“甲午秋日写于石城瞻园,黄山寿”,下钤“勖初”赤文印。此“甲午”是清光绪二十年(1894年);“石城”是指南京;瞻园现在仍在,是古城南京的重要园林之一。此时作者已39岁,正是艺术上最成熟的时候。故这些书画具有重要历史和艺术价值,在中国美术史上亦有重大意义。

45人 物 立轴 1886年作

46达摩补衣图 镜心

47罗汉佛像 四屏 设色绢本 1898年作

48 商山四皓

49温氏六龙 立轴 1909年作

50香山九老 立轴

51仿唐子畏笔意

52 风尘三侠 立轴 1905年作

53 风尘三侠 立轴

54 风尘三侠

55红袖添香

56

57竹林七贤

58 梅妻鹤子图 立轴 癸丑(1913年)作

59金莲归院 立轴 丁酉(1897)年作

60 三仙赏雅