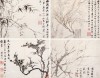

润祥鉴赏:中国画派与名家欣赏 319 (海上画派 顾鹤庆 3)

顾鹤庆(1766-?),字子余,号韬庵,丹徒(今江苏镇江)人。诸生。 性潇洒,工诗文,善行草,好饮。曾在北京入庄亲王府任家庭教师。纵观天下名胜古迹。曾作驿柳诗,并善画柳,人称顾驿柳。著有《韬庵集》。

《天台游记》

顾鹤庆

十五日晓雨微霁,[2]自华顶方丈与文上人往莲居茅蓬,晤默透上人。 坐东窗向日影小憩。即往修证庵晤清凉退居方丈。慧公年八十二,海宁人。茅宇精严雅洁。赠我万年藤丈一枝,遂还华顶。释定慧乞余作新构斋堂匾额,余为书“青天转粟”四字,复书《过关岭望天台山诗》一幅,并画竹赠文法,以小横幅赠沙弥元聚。遂约文法往拜经台观龙爪泉。降魔塔、太白书堂、羲之墨池皆荒莽,无竹树可观。积雾乍开,而诸山多露半截,不能远瞩。韩公之开岳、云波公之观海市[3], 自非偶然。归寺,饭后携奴子辈越岭西北行,见拜经台行云簇簇,或聚或散。而峰肩一线路,屈曲盘回,转转不竭。樗杞丛杂,阴森如晦。上峰下涧,俯仰皆数千丈,蜀道之难,当不过是。而所经之地,曰天柱峰、曰罗汉岭、曰碧潭,则皆不可得而知。行数里,赭流一道,墨石数团,而山皆童涸剥蚀[4],殊无足观。再行数里, 则千松万竹,阴翳蔽天,深见一涧,远来数里,其声不绝于耳,自是渐入佳境。莫不崖依石转,树藉泉分。或十步而坐,五步而立,左右取势,青苍满目。石之园劲,似巨然皴染[5];树之郁勃蓬敦,又似梅道人墨点积成[6]。处处精悍,水声路径,极类焦山[7]。栈道岩过,此已见上方广矣。跨溪一桥,当门七塔,乔林幽石, 布置井然。入寺礼佛,晤陟山上人。于方丈啜茗果罢,急携知客梵瑞及奴子往观石梁。先过钟楼,右旋至昙花亭。见一巨瀑从右涧向西北而出,蜿蜒屈曲;一巨瀑从左涧大石盘上向东北而出。石端凹如玉盂,泉注而复跃,故土人称莲花水。两水汇出石梁,从昙花亭窥梁,如鱼背,藓滑苔溜,水至此两跌而下,复分四股而出。冬时始然,夏则直射数十丈外。气如白虹,喷薄竹木之杪,莫可逼视矣。急取道盖竹洞天,至乱石中择其平稳可坐近瀑流者仰观之,坐定而后敢视。两山尽夹修竹,竹中出两悬石如龙口,石梁交之。其口约二丈余,瀑阔五尺许,未及其三之一。瀑出处水有两层,其内层贴石作万条银蒜、折钗、屋漏痕而下,其外层则雪溅雾飞、雷轰毂转、跳蹙空蒙,犹见水中之壁,故得分内外流也。余向见夏圭瀑布巨帧,两山夹水直下五六尺,纷披毂洛似马尾倒垂,有披麻皴法差足拟之[8]。其下一潭黝碧,广可数弓。僧言竟底可数十丈。复由涧中至铜塔,过王公桥,远观久之。从西冈历下方广蹬道,万竹中瀑侧出,不见端倪,似飞帛自九天下。虽竹叶纷如,不乱其流泉之整,浑然一片,是又顿改一观矣。先是踞石观瀑时,同行僧忽登崖,摄衣陟足过石梁,三向铜殿而拜,险绝令人不乐。至是又促饭回寺,而方丈已候于门矣。恨不能于月中静夜观之。是夜宿藏经楼上。(《小方壶斋舆地丛钞再补编》第四秩,上海著易堂版,杭州古籍书店1985年影印本,第18册)

〖注释〗

[1]作者于嘉庆十年(公元1805年)十月初八日自剡山书院启程, 赴天台山游历。此游记即记其此行见闻。天台山在浙江省东部,东北—西南延伸,南连仙霞岭。主峰华顶山,在天台县城东北,为花岗岩组成,多悬崖、峭壁、瀑布等名胜。

[2] 十五日,即嘉庆十年(公元1805年)十月十五日。

[3]韩公,不详。云波公, 疑即清代书画家许何衢,字云波,云南江川贡生。生性刚介,工行、草书,画山水亦清雅有法。

[4]童,山无草木。

[5]巨然,五代、宋初画家,开元寺僧人,工画山水,擅写江南烟岚气象和山川高旷的“淡墨轻岚”之景。

[6]梅道人, 即元代画家吴镇(1280-1354)。号梅花道人、梅沙弥。擅画水墨山水, 善于用湿墨表现山川林木郁茂的景色,笔力雄劲,墨气沉厚,不同于巨然“淡墨轻岚”的风格。

[7]焦山, 在江苏省镇江市东北,相传东汉末焦光隐居于此,因而得名。山上有定慧寺、华严祠、三诏洞等名胜,建筑雄伟。

[8]皴法,中国画的一种技法, 用以表现山石和树皮的纹理。披麻皴是画山石的一种皴法。

〖赏析〗

我国现代著名美学家朱光潜先生在他三十年代写的《谈美》一书中,曾以木材商人、植物学家和画家观赏古松为例,说明人类对于客观世界的三种不同态度。朱先生指出,同是面对古松,木材商人想到的是古松作为木材原料的实用价值;植物学家则从科学的角度对其进行分析研究。而画家却“什么也不管,只管审美,……他只在聚精会神地观赏它的苍翠的颜色,它的盘曲如龙蛇的线纹以及它的昂然高举、不受屈挠的气概。”(《朱光潜美学文集》第一卷,上海文艺出版社1982年版,第449页)这里选录的清代画家顾鹤庆游天台山的一篇日记,可以为朱先生的上述说法提供一个很好的佐证。

顾鹤庆作为一个画家,他游天台山,关注的是山中那些可以诉诸丹青渲染的视觉对象。因此,尽管山中的“降魔塔、太白书堂、羲之墨池”等处皆为古迹,但由于它们“皆荒莽,无竹树可观”,作者便一笔带过。而当他来到“千松万竹”、“渐入佳境”之处,此时的作者不由得“或十步而坐,五步而立”,细心观赏,陶醉其间。他描写山石林木曰:“石之园劲,似巨然皴染;树之郁勃蓬敦,又似梅道人墨点积成”。真是三句话不离本行,张口便是画家语。作为画家,他更多的是从视觉形象上去观察和描写对象。如写所见山中巨瀑一段:“一巨瀑从右涧向西北而出,蜿蜒屈曲;一巨瀑从左涧大石盘上向东北而出。石端凹如玉盂,泉注而复跃。……两水汇出石梁,从昙花亭窥梁如鱼背,藓滑苔溜,水至此两跌而下,复分四股而出。……两山尽夹修竹,竹中出两悬石如龙口,石梁交之。其口约二丈余,瀑阔五尺许,未及其三之一。瀑出处水有两层,其内层贴石作万条银蒜、折钗、屋漏痕而下,其外层则雪溅雾飞、雷轰毂转、跳蹙空蒙,犹见水中之壁,故得分内外流也。”并且进一步想到如何表现这一景象:“用披麻皴法差足拟之”。观察是如此细致,印象是如此鲜明,真是未曾作画,先有成画在胸矣。

还是朱光潜先生在《谈美》中说的:“诗人于想象之外又必有情感。……情感是生生不息的,意象也是生生不息的。换一种情感就是换一种意象,换一种意象就是换一种境界。即景可以生情,因情也可以生景。所以诗是做不尽的。”(《朱光潜美学文集》第一卷,上海文艺出版社1982年版,第508-509 页)用自己独特的心境、独特的感受、独特的思维方式去拥抱生活,就有可能将人人眼中皆有的对象写成未必人人能道出的新境界。这就是顾鹤庆日记给我们的启示。