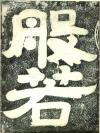

兜底儿网名帖大全: 386 北齐《文殊般若经碑》

2016-07-04 14:56:28

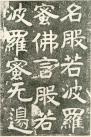

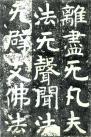

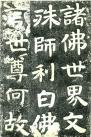

文殊般若经碑,在山东省汶上县城东20公里 的水牛山上,南北朝时期石刻。主要有两部分组成。原立于水牛山峰端,1973年移至汶上县文化馆。碑高2米,宽0.86米,厚0.14米。上罩盖顶石一块,碑额中置佛龛。龛中雕菩萨1尊,盘膝而坐,神态端庄安然;两旁雕侍者各2人,线条优美;下配两狮作朝供状,栩栩如生。龛之两侧阴刻“文殊般若”四字。字高15厘米,宽约为20厘米,书体为隶楷相间,浑厚勃发。碑首下阴刻《文殊般若经》经文10行,每行30字,计297字,书体同碑额,字径5厘米。碑之两侧镌有善主职称姓名,因刻度较浅,现已剥落难辨。《文殊般若经》书体为由隶向楷过渡的代表作。

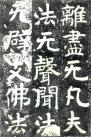

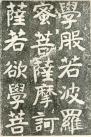

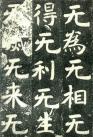

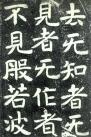

北齐《文殊般若经碑》碑文取自《文殊师利所说摩诃般若波罗蜜经》中的一段:

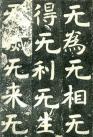

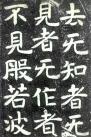

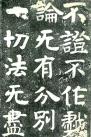

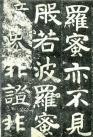

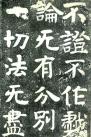

“尔时文殊师利白佛言。世尊。我观正法。无为无相无得无利。无生无灭无来无去。无知者无见者无作者。不见般若波罗蜜。亦不见般若波罗蜜境界。非证非不证。不作戏论无有分别。一切法无尽离尽。无凡夫法无声闻法。无辟支佛法佛法。非得非不得。不舍生死不证涅槃。非思议非不思议。非作非不作。法相如是。不知云何当学般若波罗蜜。

尔时佛告文殊师利。若能如是知诸法相。是名当学般若波罗蜜。菩萨摩诃萨若欲学菩提自在三昧。得是三昧已。照明一切甚深佛法及知一切诸佛名字。亦悉了达诸佛世界无有障碍。当如文殊师利所说般若波罗蜜中学。

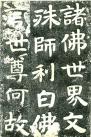

文殊师利白佛言。世尊。何以故。名般若波罗蜜。

佛言。般若波罗蜜无边无际无名无相。非思量无归依无洲渚。无犯无福无晦无明。犹如法界无有分齐亦无限数。是名般若波罗蜜。亦名菩萨摩诃萨行处。非处非不行处。悉入一乘名非行处。何以故。无念无作故。”

《文殊般若经》书体为由隶向楷过渡的代表作。据有关学者考识,“泰山经石峪摩崖”、“徂徕山摩崖”、“邹县铁山岗山摩崖”等,均宗其书体神韵。该碑制作年代,素有争议。由碑侧所刻“经主励威将军,兖州东阳平太守□□□……郡太守太山羊钟”等郡名、人名考之,应为北魏后期所置,书写者当为泰山下历代望族和书法世家出身的羊氏某人。

水牛山摩崖刻经在水牛山南半腰处一人工佛洞的左侧,有崖刻佛教经文一处。字大近尺,共52字,为北齐时作品。书体与《文殊般若碑》相仿,亦是隶楷兼蓄,然隶意稍浓,古朴浑厚,方圆兼用,为书法精品。唐时李白、颜真卿等俱来此观览。1979年《书谱》上刊载水牛山摩崖石刻及《文殊般若碑》评介,蜚声海内外。

此拓本为清乾嘉拓本,国家图书馆善本特藏部特藏,梁启超旧藏碑帖精选之一。拓工精良,此碑北齐刻,在山东宁阳水牛山洞,额三行,行二字。阴题名,失拓。此拓为割裱本,计九开半,高三十四厘米,宽二十厘米。

《北齐文殊般若经碑》刻石无年代,以书法风格列入北齐。文殊般若经书法不似隋唐以后楷书注重波折,起收笔处不露笔锋,行笔迟缓,落笔凝重,结体茂密,风润厚美,用笔平衡庄重,不作险峻欹侧之笔,故显雍容大度,整体看来似《泰山经石峪金刚经》。清杨守敬《平碑记》称“平情而论,原非隶法,出以丰腴,具有灵和之致,不堕寒俭之习耳。”

北齐《文殊般若经碑》碑文取自《文殊师利所说摩诃般若波罗蜜经》中的一段:

“尔时文殊师利白佛言。世尊。我观正法。无为无相无得无利。无生无灭无来无去。无知者无见者无作者。不见般若波罗蜜。亦不见般若波罗蜜境界。非证非不证。不作戏论无有分别。一切法无尽离尽。无凡夫法无声闻法。无辟支佛法佛法。非得非不得。不舍生死不证涅槃。非思议非不思议。非作非不作。法相如是。不知云何当学般若波罗蜜。

尔时佛告文殊师利。若能如是知诸法相。是名当学般若波罗蜜。菩萨摩诃萨若欲学菩提自在三昧。得是三昧已。照明一切甚深佛法及知一切诸佛名字。亦悉了达诸佛世界无有障碍。当如文殊师利所说般若波罗蜜中学。

文殊师利白佛言。世尊。何以故。名般若波罗蜜。

佛言。般若波罗蜜无边无际无名无相。非思量无归依无洲渚。无犯无福无晦无明。犹如法界无有分齐亦无限数。是名般若波罗蜜。亦名菩萨摩诃萨行处。非处非不行处。悉入一乘名非行处。何以故。无念无作故。”

《文殊般若经》书体为由隶向楷过渡的代表作。据有关学者考识,“泰山经石峪摩崖”、“徂徕山摩崖”、“邹县铁山岗山摩崖”等,均宗其书体神韵。该碑制作年代,素有争议。由碑侧所刻“经主励威将军,兖州东阳平太守□□□……郡太守太山羊钟”等郡名、人名考之,应为北魏后期所置,书写者当为泰山下历代望族和书法世家出身的羊氏某人。

水牛山摩崖刻经在水牛山南半腰处一人工佛洞的左侧,有崖刻佛教经文一处。字大近尺,共52字,为北齐时作品。书体与《文殊般若碑》相仿,亦是隶楷兼蓄,然隶意稍浓,古朴浑厚,方圆兼用,为书法精品。唐时李白、颜真卿等俱来此观览。1979年《书谱》上刊载水牛山摩崖石刻及《文殊般若碑》评介,蜚声海内外。

此拓本为清乾嘉拓本,国家图书馆善本特藏部特藏,梁启超旧藏碑帖精选之一。拓工精良,此碑北齐刻,在山东宁阳水牛山洞,额三行,行二字。阴题名,失拓。此拓为割裱本,计九开半,高三十四厘米,宽二十厘米。

《北齐文殊般若经碑》刻石无年代,以书法风格列入北齐。文殊般若经书法不似隋唐以后楷书注重波折,起收笔处不露笔锋,行笔迟缓,落笔凝重,结体茂密,风润厚美,用笔平衡庄重,不作险峻欹侧之笔,故显雍容大度,整体看来似《泰山经石峪金刚经》。清杨守敬《平碑记》称“平情而论,原非隶法,出以丰腴,具有灵和之致,不堕寒俭之习耳。”