润祥鉴赏:中国画派与名家欣赏 834 (京津画派 周怀民 4 )

辛亥革命以后,随着政体的改变,文化重心开始北移,文化的价值形态也发生重大的变化,北京地区的绘画获得了更多的发展机会。在官方的倡导下,美术研究的风气大开。1919年由金城、周养庵、陈师曾等人发起成立"中国画学研究会",时任民国政府总统徐世昌是画会的支持者。他批准将日本退还的庚子赔款的一部分作为中国画学研究会专用经费。两年后,会员已达200多人。并编印《艺林旬刊》、《艺林月刊》,多次举办展览。北京中国画学研究会给年轻的周怀民提供了广泛学习的平台。30年代,北平的文运日倡,不仅绘画的发展日渐辉煌,而且在艺术面貌上进入了"京味"最浓厚的时期。周怀民就是在这个时候确立自己的绘画面貌的,后来逐渐成了"京派"画家的代表。周怀民的成功与其超人的悟性和少有的勤勉是分不开的。在30年代出版的《周怀民山水画集》上,黄宾虹题其画册云:"怀民先生天资聪颖,学力研深。此册秀逸华滋,洵称杰构"。同乡王昆仑赞周怀民作画"心随画笔到江南"。

抗日战争期间,周怀民回到了无锡,租住在西门的一个破落的叫"大悲庵"的庙里,与居住在四郎君庙巷的荣德生寓所相距不远。这时候他主要是粥画为生,也帮人鉴定古书画。初回无锡,周怀民生活较为困难,据说有一次外出写生竟饿昏在太湖边上,荣德生先生知道这事后特意差人去其住所送去了一石大米。在无锡的几年(后来在48-51年又居住在无锡),荣德生在经济上给予了较大的帮助,同时荣德生与周怀民也成为了好朋友,荣德生不仅邀请周怀民到梅园写生,为梅园补壁,还出资为其办画展。战乱的年代,生活虽然清苦,但这时期大量的写生却为周怀民艺术的成熟打下了坚实的基础。

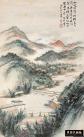

周怀民曾深研马远的画水法,早年他生活在太湖之滨,湖水涟漪,朝夕相亲,忘不了故乡的太湖山水(改革开放后,每次回家乡都喜欢住在太湖边),在他的山水中常常可以看到太湖中常见的"芦荡",这也形成了其独有的山水面貌。1947年,他在无锡城中公园同庚厅举办画展,一幅幅画面上的芦苇随风摇曳,渔人驾舟捕鱼,一派江南水乡风光…… ,所以他后来竟有了"周芦塘"之雅称。

解放前周先生曾先后在北平、天津、上海、广州、青岛、徐州、无锡、南京等地举行个人画展17次。五十年代,又在京、津、沪、穗等地举行10余次个人山水画展。