润祥鉴赏:中国画派与名家欣赏 855 (京津画派 吴作人 15 )

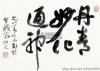

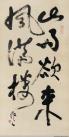

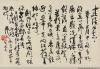

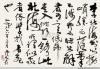

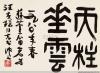

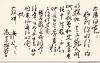

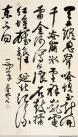

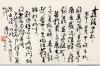

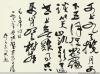

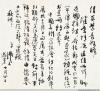

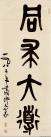

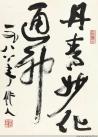

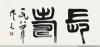

简而言之,吴作人先生的书法,游行自在,通畅自然,绝无做作之迹,流露出一种儒雅而刚健的神采风韵。他的字取势重心常在坚笔上下之气贯,结体舒阔而不在内外敛偃伸张。点画用笔功力或不如资深书家,但是悬腕中锋,使转提按中亦有相当力度。行气章法顺之文气内容,通常由较匀称单字笔意相联,无忽大忽小,忽肥忽瘦之变化,更近通常所见的学者字章法。吴先生的字,一般说是以行草得流畅,以楷篆取厚重。他下笔多用中锋,圆润敦厚,含蓄内在,如绵中裹铁;行笔巧拙互用,灵动而沉稳,兼婀娜与刚健之美。并以此入画,书画笔意相通,交相辉映,形成独特的笔墨风格。

吴作人出身于文人家庭,他的父亲思想比较进步,但去世很早。童年只有妈妈和祖母陪伴,还有9个兄弟姐妹。因家中孩子太多、生活贫困,吴作人读了3年书后不得不辍学,等有了点积蓄才去上中学。1926年,吴作人考入苏州工业专科学校建筑系,但发现自己对建筑并不感兴趣,对绘画则十分痴迷。1927年,吴作人转学,就读于上海艺术大学。上海对吴作人有特殊的意义。他在上海起步,并在上海形成贯穿一生的艺术理念。

吴作人的艺术起步阶段有两位重要的老师对他影响巨大。在艺术上是徐悲鸿,“我第一次见到徐悲鸿先生,是在一个演讲会上。记得有一句话的意思是真诚,诚是从事艺术的重要品质。”而在思想上影响他的则是田汉。他回忆田汉讲到“普罗艺术”,这才知道“普罗”即指无产阶级,普罗艺术就是要求艺术反映劳苦大众,反映无产阶级。诚的品质和普罗艺术,这为吴作人后来致力于写实主义的艺术创作奠定了思想基础。

1928年初,田汉创立南国艺术学院,徐悲鸿担任艺术科主任。吴作人从上海艺术大学跳槽至南国艺术学院学习。他协助田汉主编《南国周刊》,在该刊第一次公开发表绘画作品《和平神下的战舰》。同年秋,徐悲鸿转任南京中央大学艺术系教授,吴作人追随至南京,入徐悲鸿工作室学习。由于吴作人勤奋好学且聪颖过人,徐悲鸿为他争取到了留学名额。1930年4月,吴作人由上海启程赴欧留学。他抵欧洲后先入巴黎高等美术学校,后考入比利时布鲁塞尔王家美术学院白思天院长画室学习。入学第二年,即在全院暑期油画大会比赛考了第一名,获桂冠生称号。老师白思天看到他的习作,把班上所有的学生叫到一起,指着画作说:“请大家记住这个中国人,他日后必将得享大成!”吴作人勤奋学习,很快熟练掌握了专业技能,临摹并创作了数量可观的油画作品,表现出极大的艺术才能。

1935年,吴作人收到徐悲鸿信函,询问学业与生活外,关键词是邀请他学成归国,担任南京国立中央大学艺术系讲师的教职。吴作人征询爱人李娜的意见后便收拾行李物品,特别是旅欧期间临摹创作的作品,能带的尽量带回中国。

自古苦难成就了天才。吴作人在李娜难产去世后一度精神颓废、感到无力拿起画笔作画,后在恩师徐悲鸿的鼓励下,重新振作精神,以坚韧的笔触创作了油画《空袭下的母亲》、《不可毁灭的生命》等作品。一段时间后,吴作人创作了油画《自画像》、《碉楼旧居》等,但思念亡妻的痛苦时时在啃噬着他的内心。徐悲鸿敏锐地觉察到弟子情绪上的变化,为了让其摆脱痛苦,他让吴作人带队赴兰州、西宁、敦煌莫高窟等地旅行写生、临摹古代壁画。

吴作人的人生阅历、战争年代的磨难、个人生活的不幸与坎坷,都无形中为他的艺术特质积累了深沉而丰富的创作内涵。20世纪40年代深入大西北荒漠的艺术考察和藏区的生活体验,成为其艺术生活的重要转折点。长达两年的生活与艺术实践,使他从现实和历史两个方面受到民族精神与审美意识的洗礼,从而使他的艺术体现了生活修养、精神境界、笔墨情趣的和谐统一。吴作人笔下的黑天鹅、牦牛、苍鹰、骆驼正是这种审美理想的产物。

西北之行不啻在观感上收获颇丰,也使他的油画艺术产生了一次飞跃。更可喜的是他开始尝试以中国水墨画形式抒情表意,使他的艺术创作观念更向中国审美体系回归,更加注意艺术的写意性。

《吴作人速写集》、《吴作人文选》等。