润祥鉴赏:中国画派与名家欣赏 1374 宋代 米友仁

米友仁(1086—1165),祖籍山西太原,迁襄阳(今属湖北),定居润州(今江苏镇江),系米芾长子,世称“小米”。书法绘画皆承家学,故世称“大小米”。早年以书画知名,北宋宣和四年(1122)应选入掌书学,南渡后备受高宗优遇,官至兵部侍郎、敷文阁直学士,高宗赵构曾命他鉴定法书。他承继并发展米芾的山水技法,奠定“米氏云山”的特殊表现方式,就是以表现雨后山水的烟雨蒙蒙、变幻空灵而见称。其父子二人有大、小米之称。早年以书画知名,北宋宣和四年(1122)应选入掌书学,南渡后备受高宗优遇,官至兵部侍郎、敷文阁直学士,高宗赵构曾命他鉴定法书。但对鉴别书画“往往有一时附会迎合上意者”。工书法,虽不逮其父,然如王、谢家子弟,却自有一种风格。

《潇湘奇观图》卷,北宋,米友仁作,茧纸本,墨笔,纵19.8cm,横289cm。故宫博物馆藏。

本幅无款印,后纸自题一段:“先公居鎮江四十年,作庵於城之東高崗上,以海岳命名,一時國士皆賦詩,不能盡記。翰林承旨翟公詩:‘楚米仙人好樓居,植梧崇岡結精廬。下瞰赤縣賓蟾鳥,東西跳丸天馳驅。腹藏萬卷胸垂胡,論議如何決九渠。掀髯送目遊八區,欲叫虞舜浮蒼梧。'云云,餘不能記也。此卷乃庵上所見,大抵山水奇觀,變態萬層,多在晨晴晦雨間,世人鮮複知此。餘生平熟瀟湘奇觀,每於登臨佳處,輒複寫其真趣成長卷以悅目,不俟驅使爲之,此豈悅他人物者乎。此紙滲墨,本不可運筆,仲謀勤請不容辭,故爲戲作。紹興乙卯孟春建康官舍,友仁題。羊毫作字,正如此紙作畫耳。”乙卯为绍兴五年(1135年),米友仁50岁。后纸另有薛羲、葛元喆、吴匏硕、贡师泰、邓宇志、董其昌等宋、元、明14家题跋。

米友仁为北宋著名书画家米芾长子,父子两人共创“米家山水”。此图绘米友仁十分熟悉的潇湘奇观景致,深得其“变态万层”之“真趣”。开卷便是浓云翻滚,隐现出远山坡脚,随着云气的飘动变幻,逐渐显露出山形,重迭起伏的峰峦影影绰绰地展现于团团白云中。中段山川始露出清晰真容,主山屹立,尖峰高耸,树丛映带,沙渚数重,甚富高远和深远感。结尾处山色又渐趋淡远,唯近处林岸、草庐明晰。自首至尾,迷濛、清明以及远近、浓淡,几度变幻,奥妙莫测。时隐时显,忽明忽晦,迷濛又富有变化,故时人谓他“善画无根树,能描朦胧云。”(汤垢《画鉴》)同时他也很讲究笔法,以大笔触的遒劲笔法来泼染水墨,墨随笔走,在大笔涂染块面中,多有纵点、横点、落茄点和不规则的破笔点,亦见连勾带擦的线条。笔与墨的有机结合,使米氏云山兼具滋润和沉郁的特色。

清·郁逢庆《书画题跋记》、卞永誉《式古堂书画汇考》、吴升《大观录》、顾文彬《过云楼书画记》等书著录。

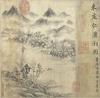

宋代 米友仁《远岫晴云图》轴,纸本,墨笔,24.7×28.6cm。日本大阪市立美术馆。

题签:“宋米元晖云山真迹,衡阳曾氏宝藏,荼陵潭(谭?)泽闿敬题。”图上款署:“元晖戏作”,钤有“米氏”、“*史秘玩”、“适*堂第一品奇迹印”、“兰陵缪*”等印。诗塘米友仁自题:“绍兴甲寅,元夕前一日,自新昌泛舟,来赴朝参,居临安七宝山,戏作小卷付与禀收。虎”钤“书*宝绘”、“米氏”二印,图轴上还有谢淞洲、郭颐、郭琦数跋。看米氏自题可知原画为小卷,后改装成轴。著录于《清河书画舫》一、十六《书画记》。影印于《艺苑掇英》第四十八期。

宋 米友仁 潇湘奇观图 纸本墨笔 19.8厘米 横289.5厘米 北京故宫博物院藏米友仁 潇湘奇观图 (百幅中国名画) - 潮河边人 - 潮河边人博客

《潇湘奇观图》是米友仁存世不多的作品之一,画面峰峦起伏,云雾出没,层林被飘渺的烟霭笼罩,山石和树木都用水墨点成,浑然一体,全然不觉线条及皴擦的痕迹。后幅有米友仁的自识,并有薛义、董其昌等十四家题记。

米友仁 云山图卷 43.7×193.cm 绢本设色 美国克利夫兰艺术博物馆藏

米友仁 云山图卷 纸本水墨 体28.4×747.2厘米 美国大都会艺术博物馆藏米友仁 潇湘奇观图 (百幅中国名画) - 潮河边人 - 潮河边人博客

米友仁潇湘奇观图

(传)米友仁 云山墨戏图卷 纸本墨笔 纵21.4cm横195.8cm北京故宫博物院藏

本幅题识:“余墨戏气韵颇不凡,他日未易量也。元晖书。”又有清乾隆御题诗一首:“看山愁步山巑岏,看水爱听水潺湲。山水情似未浃洽,与浃洽之云漫漫。元气回合绝模拟,妙境恍惚思跻攀。真有子矣米海岳,那能混之高房山。乾隆御题。”钤“几暇怡情”白文方印,“乾隆宸翰”朱文方印。另钤有吴希元、朱辉、梁清标、安岐鉴藏印及清内府藏印计22方。尾纸有董其昌题跋:“米元晖山水卷皆为元高尚书所混。即余收《潇湘白云长图》,宋元名公题咏甚富,沈石田以晚年始觏为恨,余犹疑题咏虽真,似珠椟耳。神物或已飞去。不若此卷之元气淋漓,布境特妙也。丙子(崇祯九年,1636年)六月三日,其昌题。”之后有冯铨、龚心钊二跋。钤有吴国逊、刘珍、朱辉、冯铨、梁清标、安岐等鉴藏印15方。此图描绘沿江景色,近处岸边一条细径曲曲弯弯,间有板桥相连,远方峰峦起伏,云烟密布,溪流缓缓,林木森郁,屋舍隐现。此图采用“米家山水”的典型画法,山峦坡渚先用淡墨染就,继以大小各异的横向墨点反复在山头、山脊等部位再次图写,从而达到表现江南风光润泽华滋、雾气迷蒙的独特效果。明代董其昌曾携此图往游洞庭湖,惊叹米友仁的写生本领,云:“舟次斜阳,篷底一望空阔,长天云物,怪怪奇奇,一幅米家墨戏也。”本幅曾经卞永誉《式古堂书画汇考》画卷十三、《墨缘汇观》卷三《名画上》、《石渠宝笈续编》卷十七著录。《云山墨戏图》原题为米友仁所绘,但徐邦达先生根据其画法、题款的用笔及书写部位等因素认为并非米友仁原作。不过,此图画法全从“米家山水”而来,董其昌称其“元气淋漓,布境特妙”毫不夸张,对研究此派山水的重要价值显而易见。

南宋 米友仁 潇湘图

年代:南宋

尺寸:纵28.5 厘米 横196.7 厘米

质地:纸

上海博物馆藏

米友仁遠軸晴雲圖

米友仁(款) 山水 镜心

米友仁 郭升归鱼图 立轴

米友仁(1086-1165),字元晖,是米芾的长子。父子二人有大、小米之称。他也是一位早慧的天才,在19岁的时候,他父亲将他所作《楚山清晓图》献给宋徽宗,得到了宋徽宗的赏赐。在南宋时,他官至工部侍郎、敷文阁直学士,甚得宋高宗的宠爱,往往让他鉴定书画。现在,在很多古书画上面可以看见他的跋尾。谈米友仁的书法,也不能不提米芾的书法。米芾的书法先是学习唐人,当他发觉越学越失去魅力的时候,他就开始上溯唐人的书法。直到发现唐人的书法不如晋人那样天真自然之后,他就开始直接以晋人书法为楷模了。但是在大体上,他是以二王为宗的──尤其逼肖于王献之──现在我们可看到的很多王献之的作品,很可能是出自于米芾之手。他的书法成就极高,与蔡襄、苏轼、黄庭坚并称为“宋四家”。不过,在此四家之中,人们却更喜爱他的书法,因为他更像一位纯粹的书法家。他的笔墨技巧是无人能敌的,至今仍然如此。这样,在书法方面,米友仁几乎是亦步亦趋地学着他的父亲,只是他的字没有他父亲那样的精到。在书法之中,米芾最为自信的是他的用笔与造型──他的笔在纵擒自如的技巧中抑扬搓转,而造型上则蕴藏着流畅自如的魅力。有时会由于痛快淋漓的笔在飞舞,而使书法的结构消失在顿挫起伏的线条之中。这种微妙的处理方式,在他之后几乎没有人能够做到。古风和新意,激励着他的独特的书法艺术,以致于这一切在他的晚年得到完善的升华,成为中国书法史上一座巍然的高峰!有一次他在创作的兴头上,竟然将王羲之与王献之也不放在眼里了。但是米友仁却不能,他甚至没有一位叫吴琚的人写得更像米芾,也比不上此时身处北国的王庭筠。但是在南宋书坛上,米友仁的书法还是不能被轻视的。他那捭阖开张的字势,在以清瘦纤细为主的南宋书坛上,无疑是别具一格的。尤其值得一提的是,他可以说是最先成功地使用了羊毫笔!羊毫在书法中的使用,增加了笔锋在提按时的弹性,使线条的变化更为细腻,表现力更强。这是不能不特别指出的。然而米友仁还是不大承认自己的书法比谁好多少。

米芾的画虽然没有留下来,然而他的绘画在中国绘画史上却有着不可忽视也不容忽视的地位与成就。如果我们在中国的山水画史上将他的名字与他所创造的画法抹掉,那人们就无法理解为什么从十二世纪起,中国的绘画会从北宋的注重写实而走向了个人情绪的表达。吴师道《吴礼部集》卷十八《米元晖云山图》里面有几句话说得非常深刻:“书法画法,至元章、元晖而变。盖其书以放易庄,画以简代密。然于放而得妍,简而不失工,则二子之所长也。”的确,书法到了米芾的手中,才算放旷起来;画法到了米芾的手中,也才真正简易起来──而这一切都在米友仁的作品中得到了体现。他的画里面不大出现物象,而只是云烟缭绕,然而由于他对高超的书法修养和用墨的技巧,却给了他另一种力量,一点也不妨碍他的个人趣味的流露。他有时兴之所至,手边有什么就用什么,如莲蓬。也就是这样,他开创了中国绘画史上“自娱”一派。米友仁经常在自己的画上写着“墨戏”二字,就是这一传统的延续。

搜集一下历代品评二米的文献,一是赞他们的变古创新,如董其昌《容台别集》就把米氏父子的这一创造比之于诗圣杜甫、大书家颜真卿那样的贡献:“唐人画法,至宋乃畅,至米又一变耳!”另一个则是赞美他们的妙意创真,有如造化之生机。如钱闻诗题米友仁《潇湘白云图》中所说:“雨山、晴山,画有易状,惟晴欲雨、雨欲霁,宿雾晓烟,已泮复合,景物昧昧时,一出没于有无间,难状也。此非墨妙天下,意超物表者断不能到!”

米友仁的画是心灵对自然的直接反映,生气远出,仪态万千。他不是局限于自然物象的一时一地,或者一草一木,而是将大自然全幅生动的山川草木都收于纸面之上,云烟晦明,才足以表征我们心胸中蓬勃无尽的灵感与气韵。米友仁曾经谈到自己的创作方式:“画之老境,于世海中一毛发事泊然无着染,每静室僧趺,忘怀万虑,与碧虚寥廓同其流!”宗白华先生在引这句话后,把它比作尼采的阿波罗(Apollo)式的精神,以宁静的心态,涵映这个世界的广大精微。所以米友仁这种微妙境界的实现,端在于他能以平素的精神涵养,培养一片天机,然后在凝神寂照中突然一挥而就的。

绘画的题款始自于苏东坡和米芾,然而他们却几乎没有这方面的作品留下来,现存作品只有米友仁的。清人方薰《山静居画论》中有一段说:“款题始于苏、米,至元、明遂多以题语位置画境者,画亦因题益妙。高情逸思,画之不足,题以发之,后世乃滥觞。”从这个意义上来说,诗、书、画的结合,于此大开法门,无论如何也要算上米友仁一份功劳的。如他的《潇湘奇观图》,前画后题,又录了许多别人所作的诗歌,它们三者浑然一体,在米友仁之前,是无论如何也找不出来的。还需要特殊提到的,米芾在绘画的形式方面,也大有开创:是他第一个绝不在绢上作画,而只在纸上面作画,以更能发挥毛笔与宣纸的特性;第二,是他开创了挂轴小幅。像后来的册页之类,就是由这种挂轴小幅而来的。这一点当在米友仁那里有所发扬。米友仁的诗。他没有专门的诗文集,手迹传世又少,除几首题画诗外,《玉真法书赞》里有他的《阳春词》一卷,近人朱祖谋辑其词校刻于《强村丛书》里面,唐圭璋先生又录入《全宋词》里。他的诗多平易,近似于白描,偶尔用典,也不艰深,诗中时有洒脱滑稽的地方。他的本色更像一位词人,所作词属柔婉一路,但并不显得弱不禁风,清而见骨,有时化用古人现成的诗句很妙,有如己出。如果他的词数量再多一些,相信在词的创作史上,也会留下浓重的一笔。