杨静:禅联禅书禅意人生26-30

2025-09-05 17:41:57

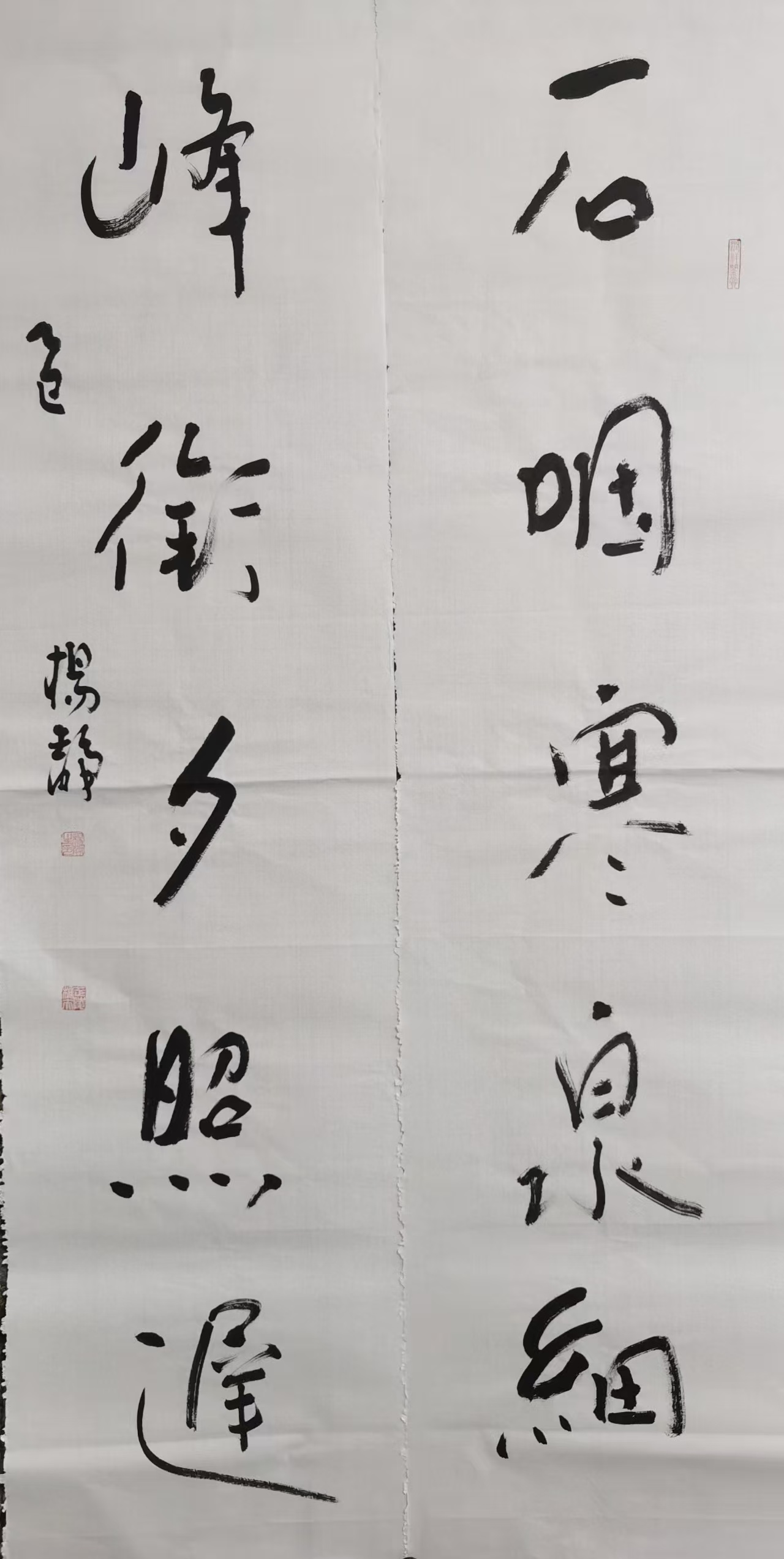

释文:石咽寒泉细 峰衔夕照迟 乙巳杨静

释印:杨静之印 武陵樵夫 润祥鉴赏

规格:140 × 70 cm(8.82平尺)

润格:绘画6000元人民币/平尺

书法2000元人民币/平尺

禅联禅书27

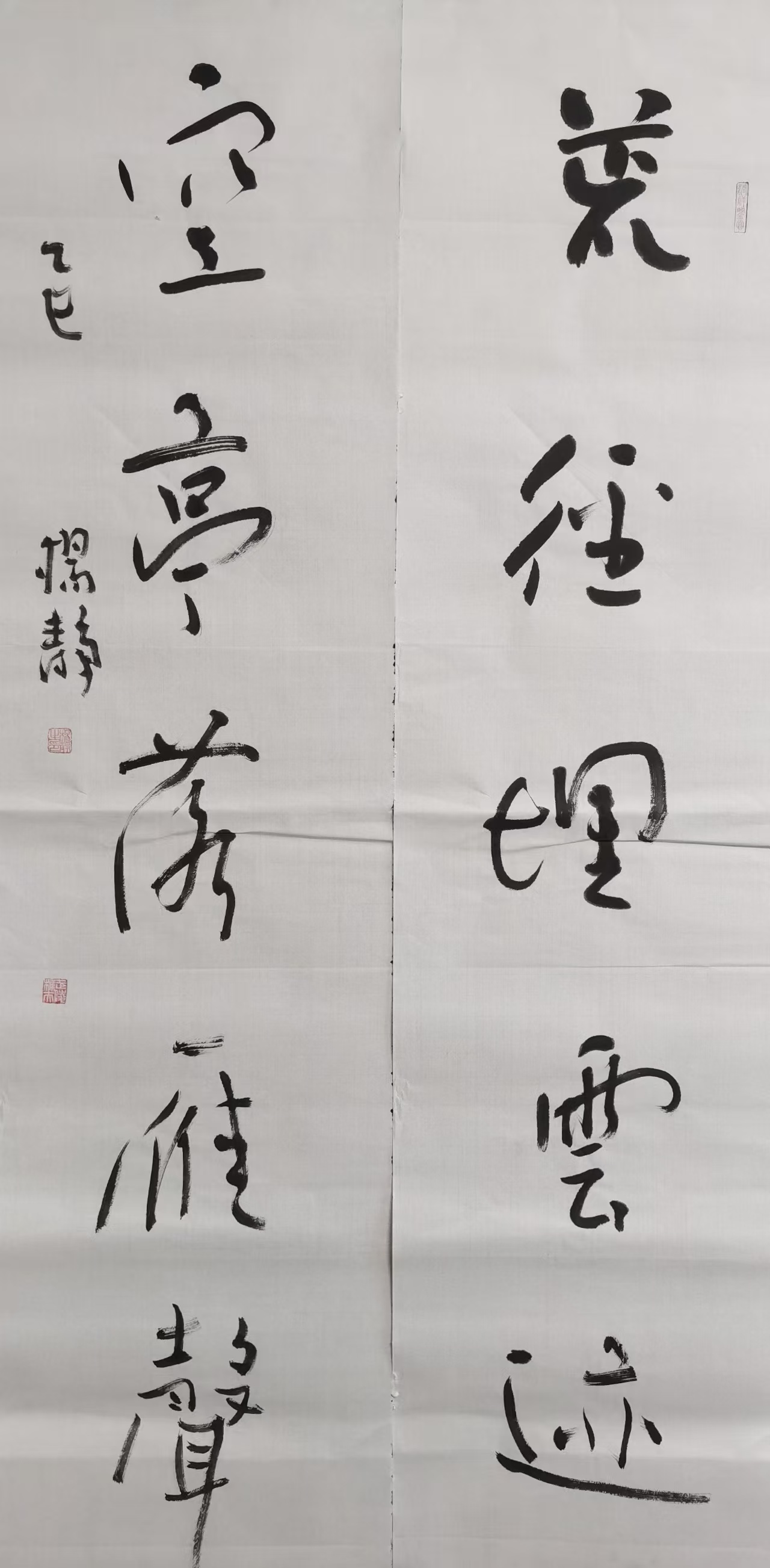

释文:荒径埋云迹 空亭落雁声 乙巳杨静

释印:杨静之印 武陵樵夫 润祥鉴赏

规格:140 × 70 cm(8.82平尺)

润格:绘画6000元人民币/平尺

书法2000元人民币/平尺

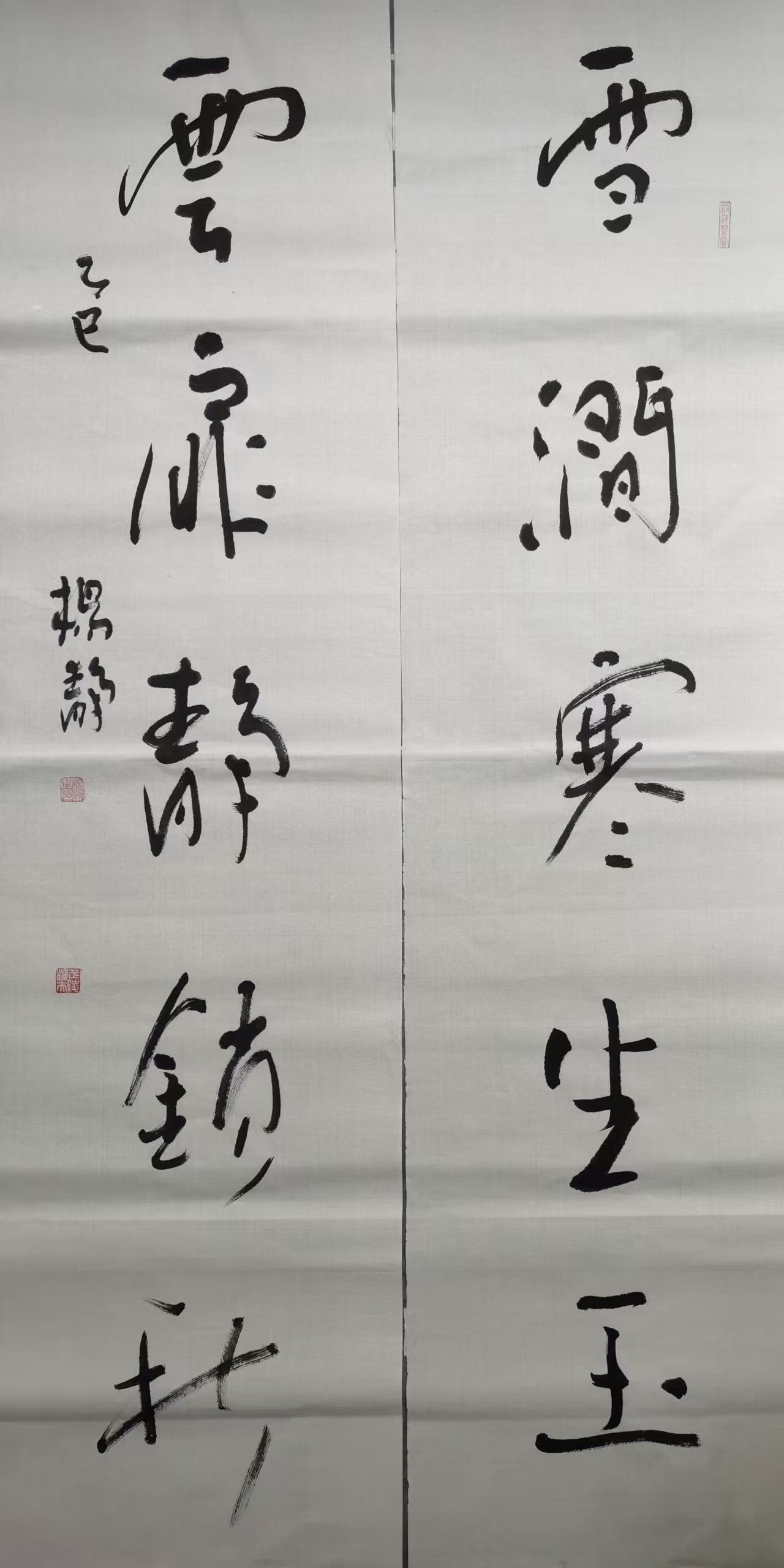

禅联禅书28

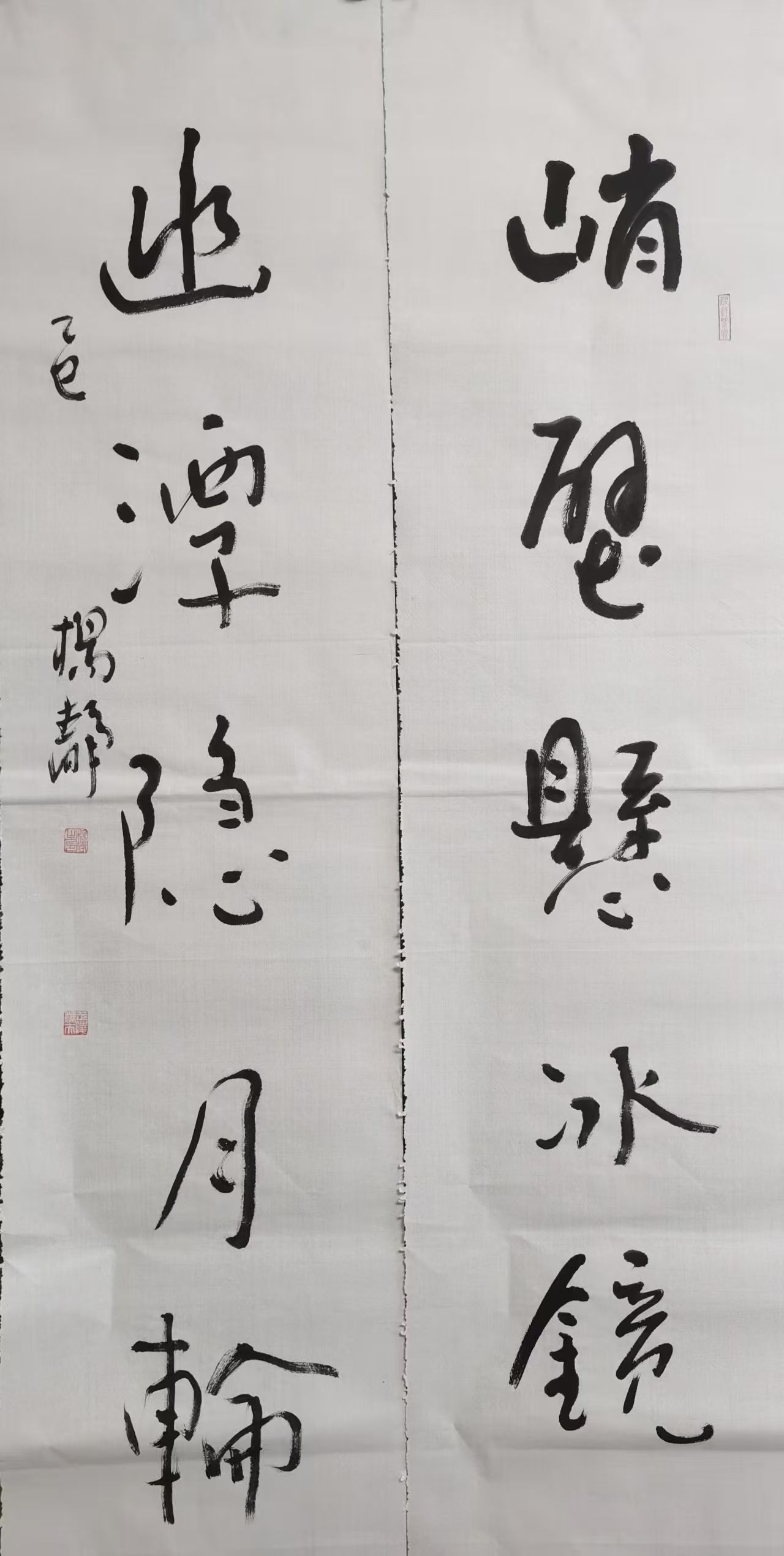

释文:峭壁悬冰镜 幽潭隐月轮 乙巳杨静

释印:杨静之印 武陵樵夫 润祥鉴赏

规格:140 × 70 cm(8.82平尺)

润格:绘画6000元人民币/平尺

书法2000元人民币/平尺

禅联禅书29

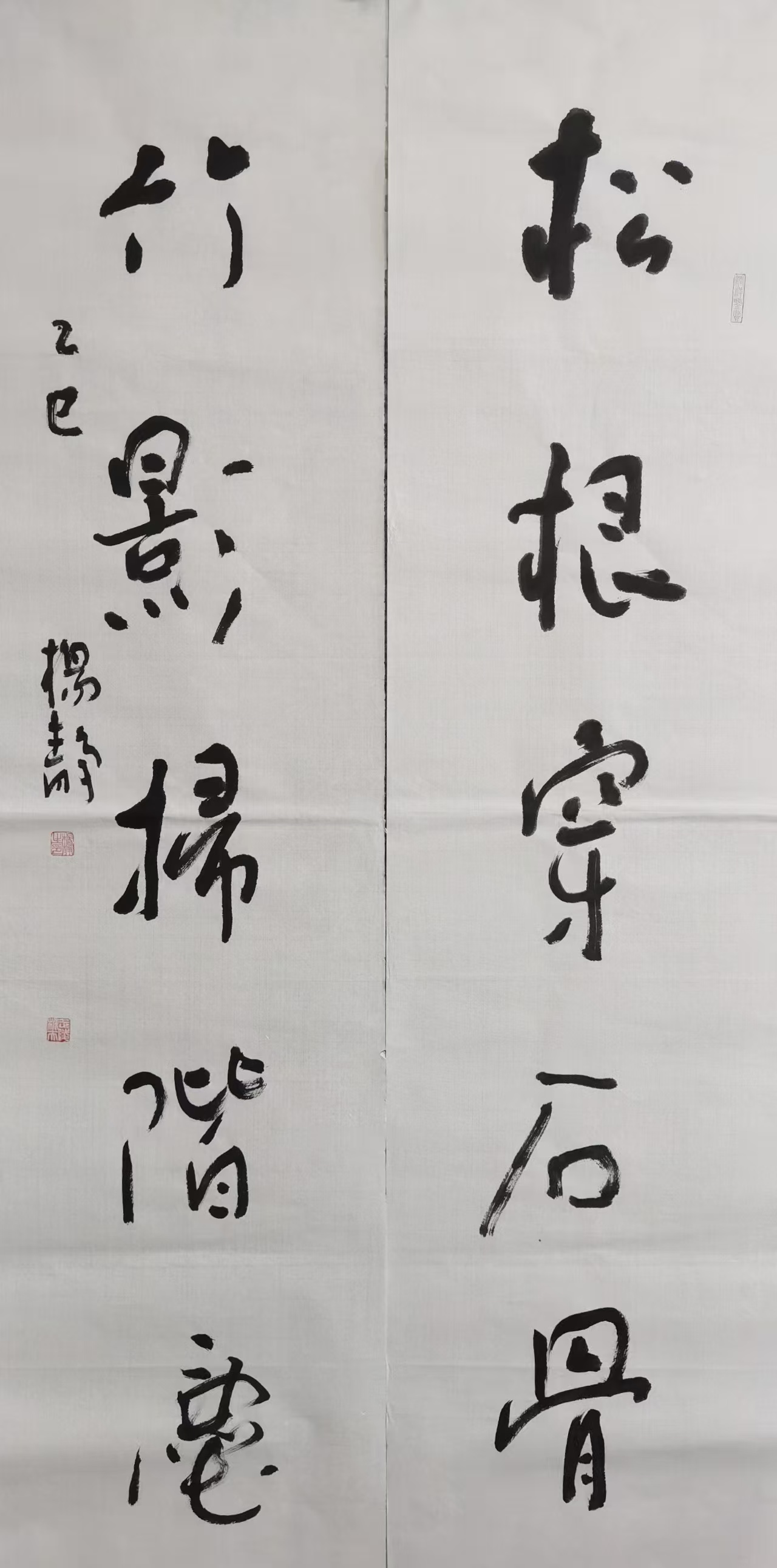

释文:松根穿石骨 竹影扫阶尘 乙巳杨静

释印:杨静之印 武陵樵夫 润祥鉴赏

规格:140 × 70 cm(8.82平尺)

润格:绘画6000元人民币/平尺

书法2000元人民币/平尺

禅联禅书30

释文:雪涧寒生玉 下联:云扉静锁秋 乙巳杨静

释印:杨静之印 武陵樵夫 润祥鉴赏

规格:140 × 70 cm(8.82平尺)

润格:绘画6000元人民币/平尺

书法2000元人民币/平尺

高润祥评述:墨痕融禅境 联语见天心

禅者论境,常言“于相离相,于念离念”,却又总在山川草木间藏真机。杨静先生这五副自撰禅联,再以禅意书法书之,恰是将禅心寄于笔墨,把真机藏在烟霞——联是无声的禅偈,书是流动的禅心,二者相契相和,便成了一方可观、可感、可悟的小天地。细品其联,如行山阴道上,步步见幽趣;再观其书,似临古潭侧畔,层层见清光,合而观之,方知“文墨相照”四字,原是这般让人心安的境界。

一联一世界:自然为筏,载禅心渡彼岸

五副联语皆取法自然,却不是对山水的简单摹写。禅家说“搬柴运水,无非妙道”,杨静笔下的石、泉、峰、雁,原是借自然为筏,渡人到“诸法空相”的岸边。

先看“石咽寒泉细,峰衔夕照迟”。上联写山石与寒泉相契——“咽”字最是传神。不是泉击石的喧嚣,是石似有灵,轻轻含住泉声;泉亦有性,顺着石的纹理慢下来,于是有了“细”。这“细”不是单薄,是把浮躁滤了,只剩泉与石相和的轻吟,像禅者打坐时的呼吸,不疾不徐,却藏着生命本真的节奏。下联“峰衔夕照迟”更妙,“衔”字让峰峦有了温度——不是夕阳掠峰而过,是峰峦轻轻托住那抹暖光,舍不得它走,于是“迟”。这“迟”里没有焦灼,是天地本有的从容:夕阳总要落,峰峦却以“衔”的姿态,把刹那的光影酿成了永恒的静。细想,人这一生不也如寒泉过石、夕照掠峰?若学那石“咽”泉、峰“衔”日,不追不赶,便在“细”与“迟”里,藏了“应无所住”的禅机。

再读“荒径埋云迹,空亭落雁声”。“荒径”本是萧瑟,偏要“埋云迹”——云来云去本无迹,是荒径容它,才留了些似有若无的影;“空亭”原是寂寥,偏有“落雁声”——雁过声消本无形,是空亭等它,才存了些忽远忽近的响。这里的“荒”与“空”,从不是否定,是禅家说的“留白”。就像人的心,要先有“荒径”的空,才能容云来云往;要有“空亭”的寂,才能接雁声起落。云迹会散,雁声会消,可那“埋”与“落”的过程里,早藏了“不住于相”的智慧:不执于“有”,不恼于“无”,便在荒径空亭间,得了自在。

“峭壁悬冰镜,幽潭隐月轮”则是另一种禅趣。峭壁本是刚硬,却悬着“冰镜”——冰是冷的,镜是明的,冷中藏明,恰如禅者的“冷面慈心”;幽潭本是深邃,却“隐”着月轮——月是亮的,隐是藏的,亮中含藏,正是“和光同尘”的境界。冰镜悬于峭壁,不招摇,不炫耀,是“不生分别”;月轮隐于幽潭,不显露,不张扬,是“不著痕迹”。人常求“明”,却不知明要藏在“冰”的冷里才不刺眼;人常求“亮”,却不懂亮要隐在“幽”的深里才不灼人。这一联,原是教人选“隐”而非“显”,像冰镜悬壁般守拙,如月影沉潭般藏光,方是真通透。

“松根穿石骨,竹影扫阶尘”最见禅者的“无为”。松根穿石,不是刻意较劲,是松只知向下生长,石只知默然承载,一来一往间,便破了石骨——这“穿”里没有争斗,是“道法自然”;竹影扫尘,不是有意清扫,是风过竹动,影随竹移,轻轻拂过石阶——这“扫”里没有刻意,是“应物不穷”。人总说“要努力”,却学不来松根“只管生长”的坦然;人总说“要清净”,却做不到竹影“随遇而安”的从容。松根穿石不是“果”,是“因”的自然显现;竹影扫尘不是“功”,是“境”的自然流露。这才是禅:不追结果,只守当下,便在松竹间,见了“无为而无不为”的真意。

末联“雪涧寒生玉,云扉静锁秋”,是把禅的“静”写到了极致。雪涧本寒,寒到极致反“生玉”——玉是暖的,是纯粹的,寒中生暖,是“逆境显真如”;云扉本静,静到深处“锁秋”——秋是清的,是收敛的,静中锁清,是“寂然照独明”。雪落涧中,本是寒凉,却因“生玉”有了温润;云绕柴扉,本是虚空,却因“锁秋”有了安顿。人遇“寒”时总怨怼,却忘了寒到极致可能生“玉”;人处“静”时总不安,却不知静到深处自能“锁清”。这一联像杯冷茶,初尝是雪涧的寒,细品却是玉的暖,末了只剩云扉的静——原来禅的“静”,从不是枯寂,是寒中生暖的从容。

一笔一禅心:墨色为舟,载意境入虚玄

禅联是骨架,禅书是血肉。杨静以禅意书法书这些联语,想来不是为“写清楚”,是为“写活”联中的禅境——笔不是笔,是山间的风;墨不是墨,是潭中的水;纸不是纸,是天边的云,三者相和,便把联中的石、泉、松、竹,都从字里“活”了过来。

看其行笔,该是取法“自然流注”的。写“石咽寒泉细”时,笔锋怕不是急的。或许起笔写“石”字,如石落浅滩,略顿稍沉,有山石的稳;转笔写“咽”字,笔尖轻转,像泉流遇石时的微滞;到“细”字,墨色渐淡,笔锋轻扫,真有寒泉细流、若有若无的意。下联“峰衔夕照迟”,“峰”字该是竖笔略粗,如峰峦拔地,却不僵直;“衔”字笔画相交处,墨稍重,像峰峦与夕阳相触的暖;“迟”字收尾慢,笔锋缓提,仿佛连笔墨都舍不得快,要留些“迟”的韵。这般行笔,不是“写”字,是“演”联中的景——笔动时,便有寒泉过石;墨落时,便有夕照衔峰。

再观结字,该是藏着“疏密相生”的禅。“荒径埋云迹”里,“荒”与“埋”或许写得疏——笔画间留些空隙,像荒径上的草,散散漫漫;“云”与“迹”反倒写得密——笔画略交错,却不拥挤,像云影叠在径上,虚虚实实。这疏与密,恰合了“荒径”的空与“云迹”的幻。“空亭落雁声”更妙,“空”字许是中间留白多,真有“空”的境;“雁”字笔画轻,像雁掠亭顶,不留重痕;“声”字收尾飘,仿佛墨痕也带着雁声的轻,要随风吹散。禅家说“空即是色,色即是空”,这结字的疏与密、虚与实,原是把这道理藏进了笔画——密处不滞,是“色不异空”;疏处不空,是“空不异色”。

最难得是墨色。禅书的墨,从不是“浓淡均匀”的,该是像山间的雾,有聚有散。写“峭壁悬冰镜”时,“峭壁”二字墨许是重的,浓黑如壁,显刚硬;“冰镜”二字墨却淡,浅灰如冰,见清透——一浓一淡,便有峭壁的沉与冰镜的明,像冷与暖在墨里相和。写“幽潭隐月轮”时,“幽潭”墨稍沉,带些灰调,如潭水深暗;“月轮”墨最淡,近于飞白,似月光朦胧——一沉一淡,便有潭的幽与月的隐,像藏与显在墨里相契。这墨色的浓淡,哪是技法?是心境:写峭壁时,心随峭壁沉;写冰镜时,心随冰镜清;写幽潭时,心随幽潭静;写月轮时,心随月轮柔。墨色是心色,心净了,墨便有了灵性。

还有章法。五副联写在纸上,想来不是“挤挤挨挨”的。或许上联与下联之间,留些空隙,像山与水之间的距离;联与联之间,隔些留白,像这处峰峦与那处幽潭的相望。整幅作品看过去,字与字不抢,墨与墨不争,连留白都像是有意留的“云”,让笔墨在纸上“呼吸”。禅家说“万物并作,吾以观复”,这章法的“让”与“留”,原是懂了“不争”的理——字不抢位,是让联中的景有处安;墨不夺色,是让联中的禅有处显;留白不挤,是让人的心有处歇。

文墨相照处:禅境为家,容初心归本真

联与书,原不是两件事。联是“意”,书是“相”;联是“理”,书是“趣”;联是“骨”,书是“魂”,合在一起,才是完整的禅境。

看“松根穿石骨”的联,再看写它的字——“松”字许是竖笔略弯,不僵直,像松枝虽韧却有柔;“穿”字笔画相交处不堵,像根穿石时的“通”;“石骨”二字墨重却不板,像石虽硬却有灵。这字便把“松根穿石”的“自然”写活了:不是松要穿石,是字要随松的性;不是笔要用力,是墨要顺石的情。联说“自然”,书便“自然”,意与相合,才是真禅。

读“竹影扫阶尘”的联,再品写它的墨——“竹”字墨淡,像竹影的轻;“扫”字笔轻,像扫尘的柔;“阶尘”二字墨浅,像尘被扫后的净。这墨便把“竹影扫尘”的“无为”藏住了:不是墨要淡,是竹影本轻;不是笔要轻,是扫尘本柔;不是字要浅,是尘净后本虚。联讲“无为”,书便“无为”,理与趣融,才是真境。

人常问“禅在哪里”,看这联与书,便知禅不在古刹,不在经卷,在“石咽寒泉”的细里,在“峰衔夕照”的迟里;在墨色的浓淡里,在笔锋的缓急里;在人读联时的静里,在观书时的悟里。杨静先生撰联时,该是先让心住进山水里——见石便忘“石”,只记泉咽的轻;见峰便忘“峰”,只留夕照的暖;书联时,又让笔墨跟着心走——笔随境转,墨随心变,不刻意求“禅”,却字字是禅。

这五副联,这满纸墨,原是一方小禅境:人站在它面前,看“荒径埋云”,便忘了心头的“迹”;听“空亭落雁”,便丢了耳边的“声”;触“冰镜悬壁”的冷,便觉杂念渐消;感“月轮隐潭”的静,便知初心未远。联是眼,让人心见天地本真;书是手,让人心触万物本柔。

原来最好的禅联与禅书,从不是“告诉人禅是什么”,是让人在联语里忘言,在墨痕里息心——待回过神时,才惊觉:方才读联观书的那一刻,心无挂碍,便是禅了。

杨静艺术简介

杨静,湖南汉寿人;1963年4月出生。兜底儿网签约书画艺术家,国家开放大学书画艺术教育研究院研究员,北京艺术传媒学院客座教授、学科带头人,张家界书画院院长,国家一级美术师。上世纪八十年代就读于南京艺术学院。书法、绘画、篆刻兼功。居张家界风景区写生创作二十余年,创造了表现张家界山水画卷的独特技法。书法从二王入手,青年时代苦临诸家碑帖,酷爱弘一法师,曾在自己创作的60幅六尺竖幅山水画上题写了60段弘一法师经典慧语,被知名收藏家收藏。其书法被多位艺术评论家称赞为“具有个性的禅意书体”。曾任中国美术家协会张家界创作中心副主任,中韩日国际书画交流双年展中方代表,《首届旅游杯全国书法篆刻大赛》组委会执行主任。

相关热词搜索: