杨静:禅联禅书禅意人生31-35

2025-09-07 21:30:24

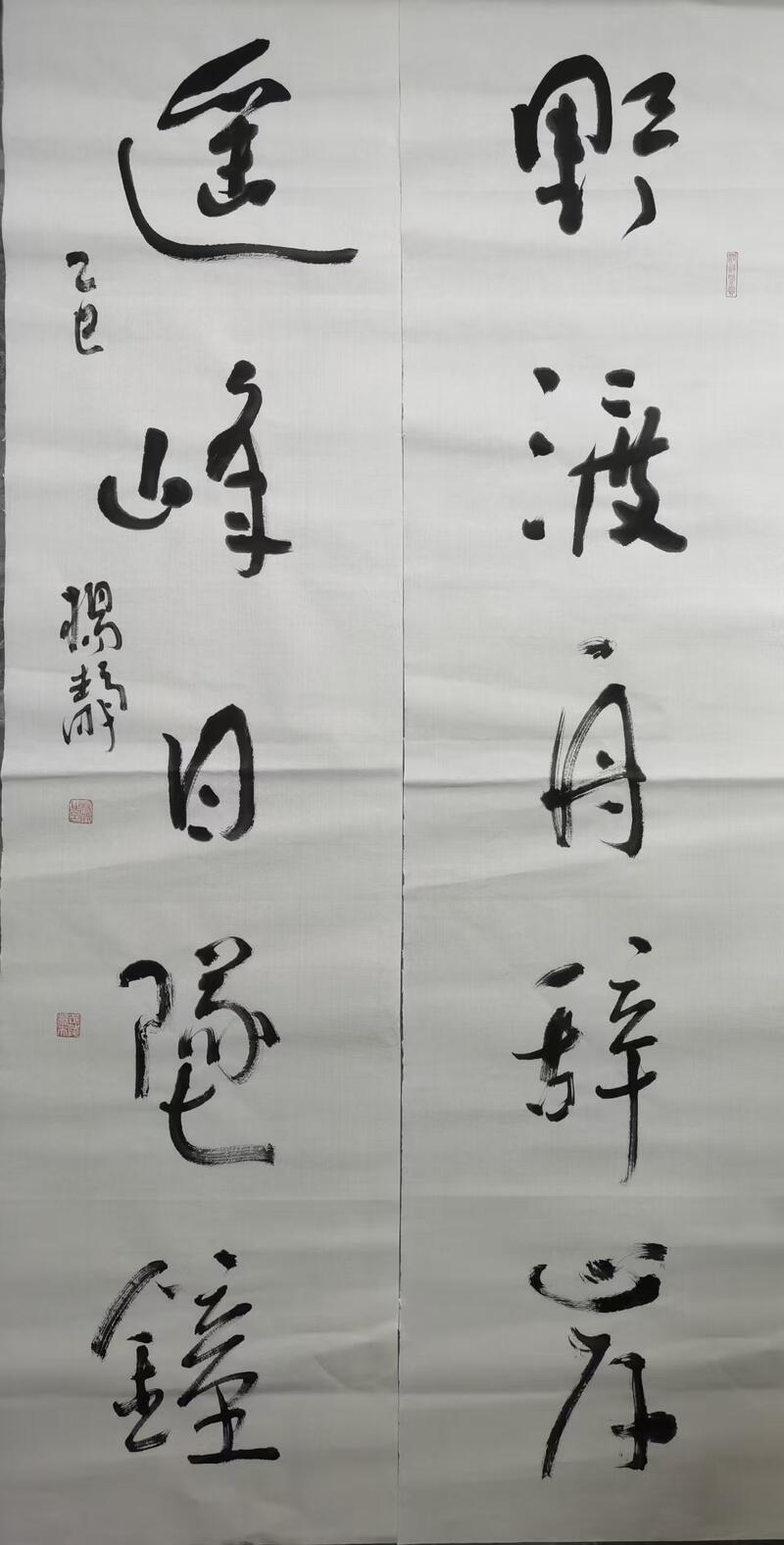

禅联禅书31

释文:野渡舟辞岸 遥峰日坠钟 乙巳杨静

释印:杨静之印 武陵樵夫 润祥鉴赏

规格:140 × 70 cm(8.82平尺)

润格:绘画6000元人民币/平尺

书法2000元人民币/平尺

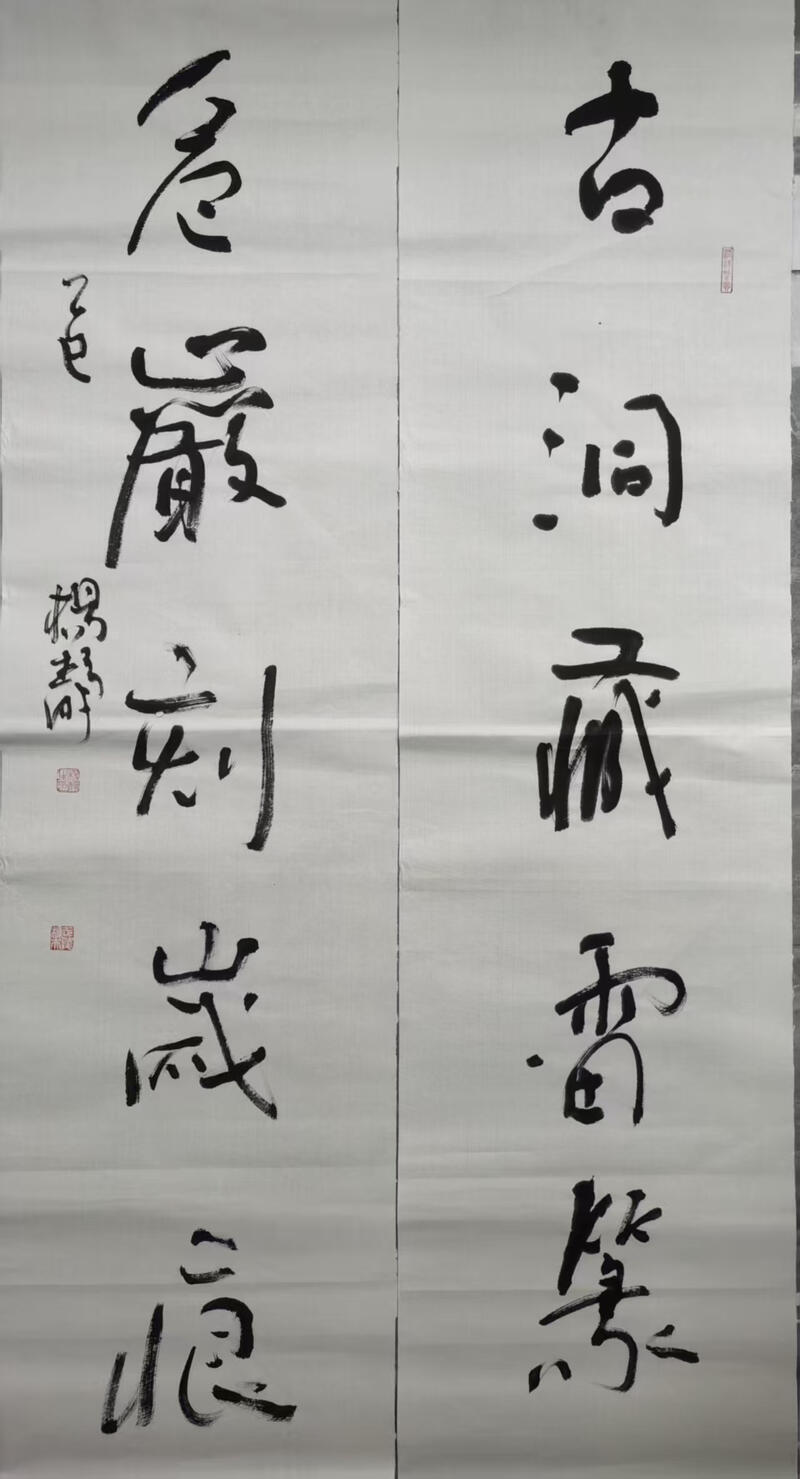

禅联禅书32

释文:古洞藏雷篆 危岩刻岁痕 乙巳杨静

释印:杨静之印 武陵樵夫 润祥鉴赏

规格:140 × 70 cm(8.82平尺)

润格:绘画6000元人民币/平尺

书法2000元人民币/平尺

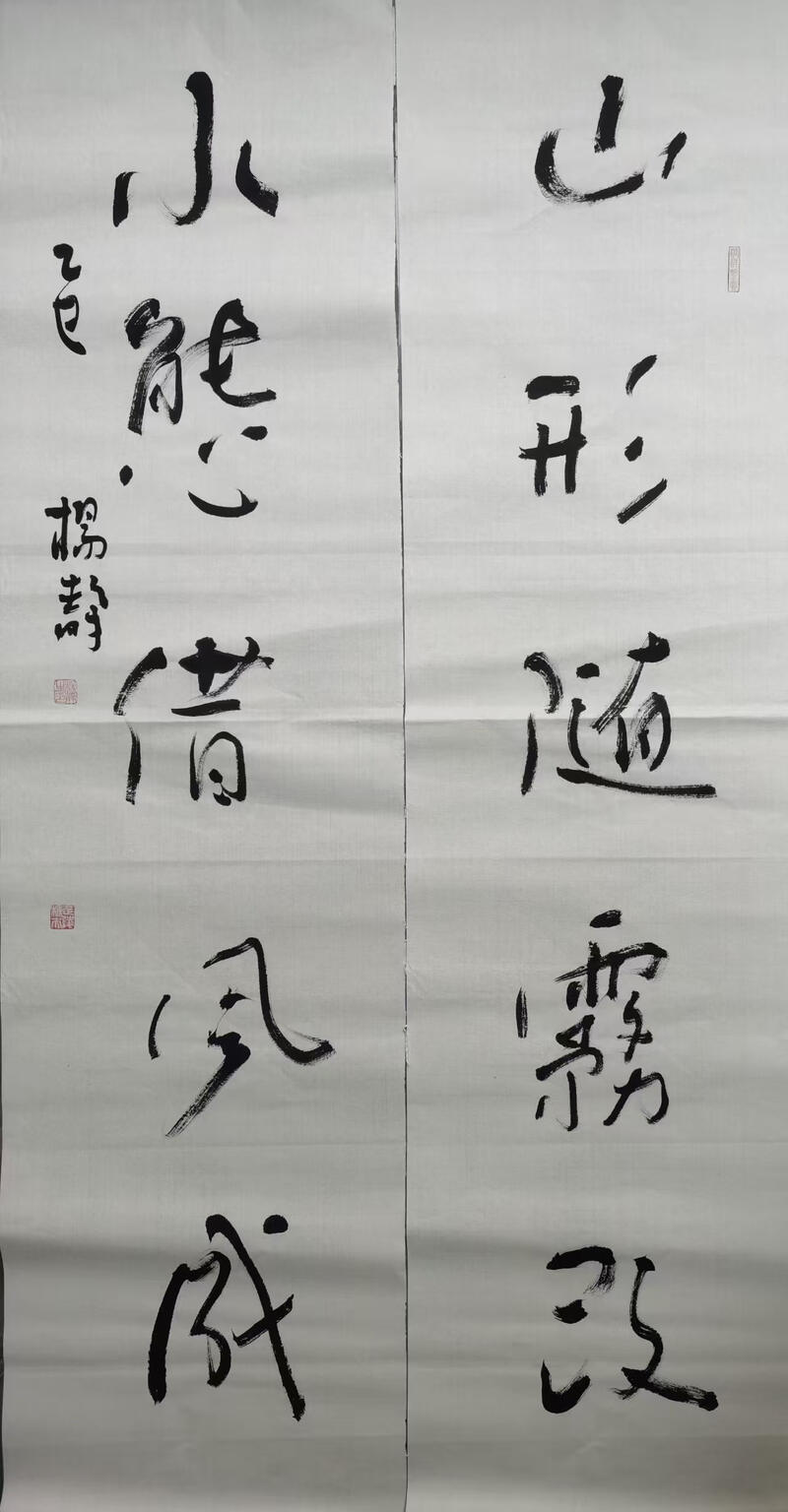

禅联禅书33

释文:山形随雾改 水态借风成 乙巳杨静

释印:杨静之印 武陵樵夫 润祥鉴赏

规格:140 × 70 cm(8.82平尺)

润格:绘画6000元人民币/平尺

书法2000元人民币/平尺

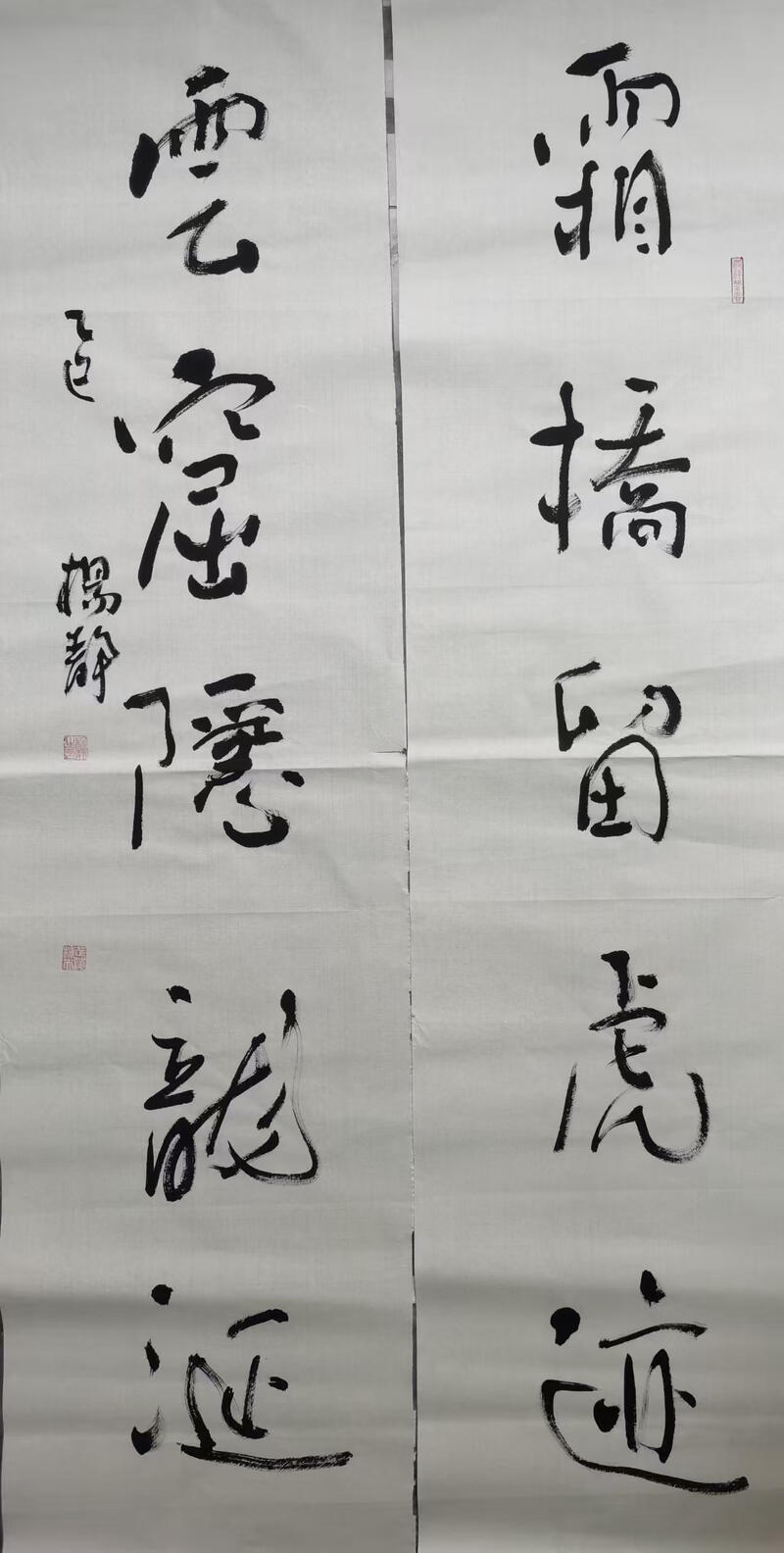

禅联禅书34

释文:霜桥留虎迹 云窟隐龙涎乙巳杨静

释印:杨静之印 武陵樵夫 润祥鉴赏

规格:140 × 70 cm(8.82平尺)

润格:绘画6000元人民币/平尺

书法2000元人民币/平尺

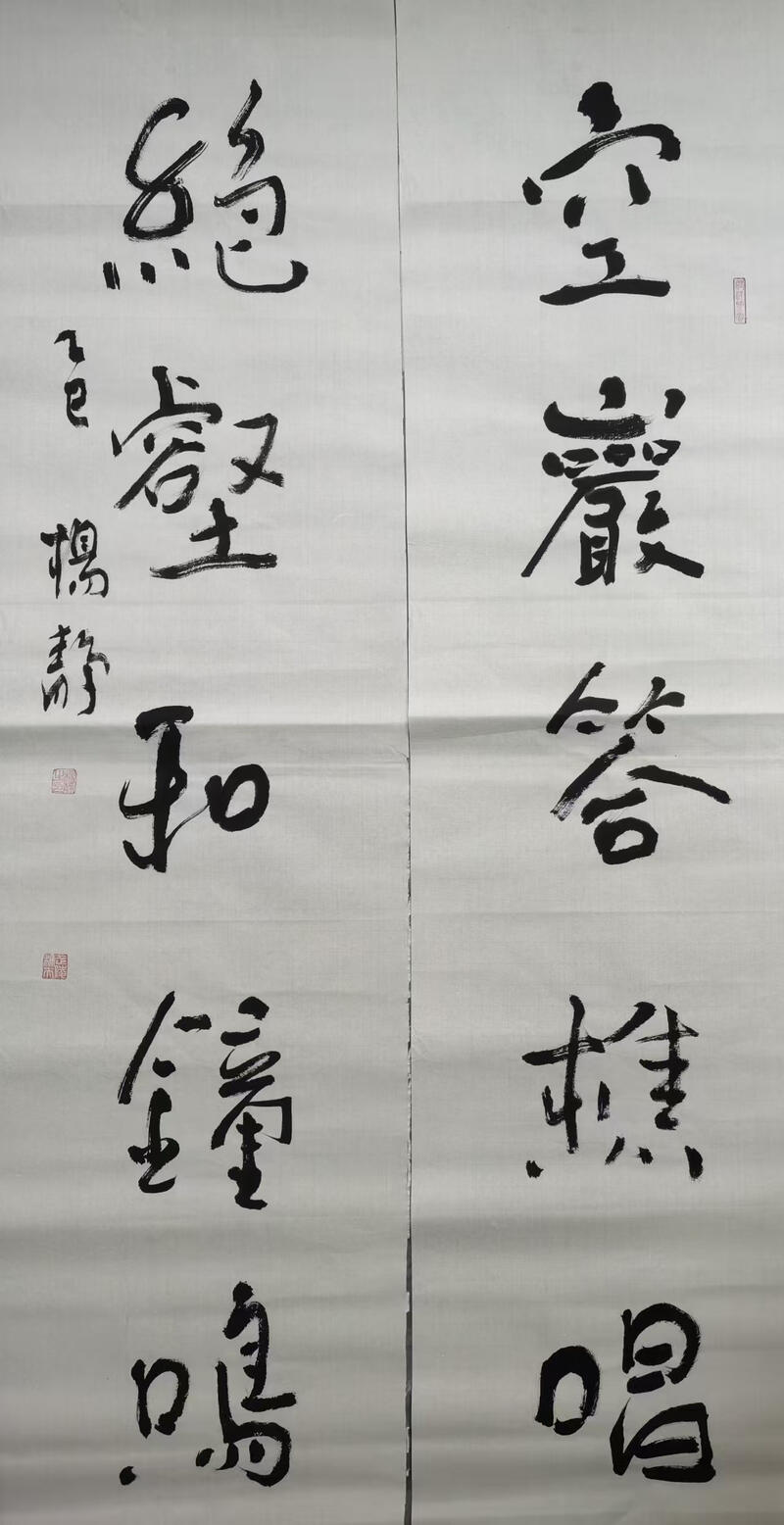

禅联禅书35

释文:空岩答樵唱 下联:绝壑和钟鸣 乙巳杨静

释印:杨静之印 武陵樵夫 润祥鉴赏

规格:140 × 70 cm(8.82平尺)

润格:绘画6000元人民币/平尺

书法2000元人民币/平尺

高润祥评述:禅联与禅书的交响

在中国传统文化的璀璨星河中,禅联与禅书是两颗相互映照的明珠。禅联以凝练的文字承载禅理,禅书则以笔墨的律动传递禅意,二者结合,构成了独特的文化景观。杨静的禅联禅书禅意人生系列作品,便将这种文化魅力展现得淋漓尽致。本文将对对他的五副对联展开评述。

一、工整严谨,音韵和谐

对联作为中国传统文化的独特体裁,讲究对仗工整、平仄协调、韵律和谐,这也是衡量一副对联质量的重要标准。杨静这五副禅联,在对仗、平仄与韵律上均表现出色。

从对仗来看,五副对联的上下联在词性、结构上均对应严谨。“野渡舟辞岸,遥峰日坠钟”中,“野渡”对“遥峰”,均为偏正结构,“野”与“遥”皆为形容词,修饰“渡”与“峰”;“舟”对“日”,同属名词;“辞岸”对“坠钟”,均为动宾结构,“辞”与“坠”为动词,“岸”与“钟”为名词,对仗十分工整。“古洞藏雷篆,危岩刻岁痕”里,“古洞”与“危岩”、“雷篆”与“岁痕”词性与结构一一对应,“藏”和“刻”两个动词精准匹配,展现出极强的对仗意识。“山形随雾改,水态借风成”“霜桥留虎迹,云窟隐龙涎”“空岩答樵唱,绝壑和钟鸣”亦如此,无论是名词对名词、动词对动词,还是偏正结构对偏正结构、动宾结构对动宾结构,都恰到好处,无丝毫牵强之感。

在平仄方面,五副对联遵循平仄交替、上下联平仄相对的规则。以“野渡舟辞岸,遥峰日坠钟”为例,上联平仄为“仄仄平平仄”,下联为“平平仄仄平”,完全符合五言对联的平仄格式,读来朗朗上口,节奏明快。其他几副对联也严格遵循平仄规律,如“古洞藏雷篆(仄仄平平仄),危岩刻岁痕(平平仄仄平)”,平仄协调,音韵和谐,避免了因平仄混乱导致的拗口问题,体现出作者深厚的文字功底与对对联格律的精准把握。

韵律上,五副对联的下联尾字“钟”“痕”“成”“涎”“鸣”均为平声字,符合对联“仄起平收”的基本要求,使每副对联在收尾时都显得沉稳舒缓,余韵悠长,进一步增强了作品的音韵美感。

二、淡泊宁静,启迪人生

禅联的核心在于“禅意”,它以简洁的文字传递出对生命、自然、世界的通透认知。杨静这五副禅联,虽笔墨简练,却蕴含着丰富的禅理,对当下人们的生活具有深刻的启迪意义。

“野渡舟辞岸,遥峰日坠钟”勾勒出一幅宁静悠远的画面:荒野渡口,小船离岸而去;远方山峰,夕阳西下,钟声悠扬。这幅画面中,“舟辞岸”暗含离别与变迁,“日坠钟”则传递出时光流逝的淡然。其禅意在于提醒人们,生命中充满离别与变化,不必执着于过往,应像夕阳下的钟声般,以平和的心态接纳世间的无常。在当下快节奏的社会中,人们常常被名利、得失所困,为过往的遗憾、未来的焦虑所扰,这副对联启迪我们放下执念,珍惜当下,以从容的姿态面对生活中的起落。

“古洞藏雷篆,危岩刻岁痕”描绘了古老山洞中藏着神秘的雷篆,险峻岩石上刻着岁月的痕迹。雷篆象征着自然的神秘力量,岁痕则代表着时光的沉淀。其禅意在于揭示自然与时光的永恒,以及人类在自然与时光面前的渺小。当下社会,许多人追求速成、急功近利,忽视了积累与沉淀的重要性。这副对联告诫我们,无论是个人成长还是事业发展,都需像岩石上的岁痕般,历经时光打磨,方能有所成就;同时,要对自然心存敬畏,尊重自然规律,摒弃浮躁心态。

“山形随雾改,水态借风成”展现了山的形态因雾气而变化,水的姿态借风力而形成。这副对联以自然现象喻理,禅意在于强调事物的变化性与关联性,世间万物皆不是孤立存在,而是相互影响、随境而变。当下,人们面临着复杂多变的社会环境,常常因环境的变化而感到迷茫、焦虑。这副对联启迪我们,要学会适应环境变化,以灵活的心态应对挑战,同时认识到自身与他人、与社会的联系,在顺应变化中寻求发展。

“霜桥留虎迹,云窟隐龙涎”营造出一种神秘、高远的氛围:结霜的桥上留下老虎的足迹,云雾缭绕的山洞中隐藏着龙涎。虎迹、龙涎象征着世间难得一见的美好与珍贵。其禅意在于提醒人们,美好事物往往隐藏在平凡或神秘之处,需要用心去发现、去探寻。当下,人们被快节奏的生活裹挟,常常忽略身边的美好,这副对联启迪我们放慢脚步,用心感受生活,在平凡中寻找诗意,在探索中收获惊喜。

“空岩答樵唱,绝壑和钟鸣”描绘了空旷的岩石回应樵夫的歌声,幽深的山谷附和钟声的场景。岩石、山谷本是无生命之物,却仿佛有了灵性,与人类的声音相互呼应。其禅意在于体现人与自然的和谐共生,以及万物之间的相互感应。当下,环境污染、生态破坏等问题日益突出,人与自然的关系逐渐紧张。这副对联呼吁我们尊重自然、亲近自然,重建人与自然的和谐关系,在与自然的交融中获得心灵的宁静与慰藉。

三、笔墨传禅,意境交融

禅书,即蕴含禅意的书法,是禅宗文化与书法艺术相结合的产物。禅书的发展与禅宗的兴衰紧密相连。唐代是禅宗的鼎盛时期,也是禅书的萌芽阶段。此时,一批僧人书法家将禅宗的“顿悟”思想融入书法创作,主张打破传统书法的束缚,追求自然、率真的艺术风格,如怀素的草书,笔走龙蛇,气势磅礴,尽显禅者的洒脱与豪放。

宋代,禅书进一步发展。文人阶层与禅宗的联系日益紧密,苏轼、黄庭坚等文人书法家将禅理与文人情怀融入书法,使禅书兼具文化内涵与艺术美感。苏轼的书法“无意于佳乃佳”,不刻意追求技巧的完美,却在自然随性中传递出禅意的淡泊与旷达;黄庭坚的书法长枪大戟,结构奇特,蕴含着禅者对事物本质的独特洞察。

明清时期,禅书继续演变。八大山人(朱耷)的书法堪称禅书的代表,其书法风格简练冷峻,笔墨苍劲,字里行间流露出对人生、对世事的超脱与淡然,将禅书的意境推向了新的高度。

禅书的意义不仅在于艺术层面,更在于精神层面。从艺术角度看,禅书打破了传统书法的程式化束缚,丰富了书法的表现形式与艺术内涵,为书法艺术的发展注入了新的活力。从精神角度看,禅书是禅者内心世界的外在体现,它以笔墨为媒介,传递出淡泊、宁静、超脱的禅理,能够引导观者平复内心的浮躁,获得心灵的净化与升华。在当下社会,禅书的精神价值更为凸显,它为人们提供了一个逃离喧嚣、回归内心的精神港湾。

弘一法师(李叔同)是近代禅书的集大成者。他晚年出家,将对禅理的深刻领悟融入书法创作,其禅书风格发生了巨大转变。早年,弘一法师的书法笔力雄健,潇洒飘逸,尽显文人风骨;出家后,其书法趋于平淡、质朴,笔画简洁流畅,无丝毫修饰,却蕴含着深厚的禅意。弘一法师的禅书,不追求技巧的繁复,更注重心境的平和与自然,他曾说:“书法者,写心也。”其书法作品如《心经》,每一笔、每一划都充满了宁静与慈悲,仿佛能洗涤观者的心灵。弘一法师的禅书,将禅理与书法完美融合,为禅书的发展树立了新的标杆,也让更多人认识到禅书的精神价值。

杨静的禅书作品,在继承传统禅书精髓的基础上,形成了自身独特的风格,且与她的禅联实现了完美融合。

从禅书特点来看,杨静的书法兼具“静”与“动”的特质。“静”体现在她的笔墨沉稳、平和,笔画不急不躁,线条流畅自然,无刻意的张扬与炫技,如“野渡舟辞岸,遥峰日坠钟”的书法作品,字体大小适中,布局疏朗,给人一种宁静悠远之感,与对联所描绘的画面意境相契合。“动”则体现在她的书法富有生命力,笔画间蕴含着灵动之气,如“山形随雾改,水态借风成”的书法,通过笔画的粗细变化、节奏的快慢交替,生动地展现出山水随境而变的动态之美,使笔墨仿佛有了生命。同时,杨静的禅书注重“意境”的营造。他并非简单地将文字书写出来,而是通过笔墨的运用,将禅联中的禅意转化为视觉上的意境。如“空岩答樵唱,绝壑和钟鸣”的书法,通过空旷的布局、柔和的笔墨,营造出一种清幽、空灵的意境,让观者仿佛置身于空岩绝壑之间,聆听樵唱钟鸣,感受到人与自然的和谐共生。

在与禅联的结合上,杨静的禅书与禅联可谓“形神兼备”。一方面,书法的“形”与禅联的“意”相互呼应。书法的字体、布局、笔墨风格均根据禅联的内容与禅意进行设计,使书法成为禅联内容的视觉延伸。如“霜桥留虎迹,云窟隐龙涎”的禅联充满神秘高远之感,杨静在书写时,采用了较为修长的字体,布局疏朗,笔墨淡雅,进一步强化了这种神秘高远的意境。另一方面,书法的“神”与禅联的“禅”相互交融。杨静通过自身对禅理的理解,将禅意融入书法的笔墨之中,使书法不仅是禅联文字的载体,更是禅意的传递者。观者在欣赏禅联文字的同时,通过书法的笔墨律动,能够更深刻地领悟到其中的禅理,实现“读联”与“赏书”的双重精神享受。

总之:杨静禅联禅书禅意人生系列中的五副对联,在艺术形式上,对仗工整、平仄协调、韵律和谐,展现出作者深厚的文字与格律功底;在思想内涵上,蕴含着丰富的禅理,从接纳无常、沉淀积累,到适应变化、发现美好、和谐共生,为当下处于快节奏、高压力生活中的人们提供了宝贵的精神指引;在艺术表达上,杨静的禅书继承传统禅书精髓,兼具“静”与“动”的特质,注重意境营造,并与禅联实现“形神兼备”的融合,成为禅意传递的重要载体。

这五副禅联与禅书作品,不仅是杨静个人艺术造诣与禅理感悟的体现,更是中国传统文化中禅联与禅书艺术的生动实践。它们以独特的艺术魅力与精神价值,让人们在欣赏艺术之美的同时,获得心灵的宁静与启迪,对于传承和弘扬中国传统文化、丰富当下人们的精神生活具有重要意义。

杨静照片

杨静艺术简介

杨静,湖南汉寿人;1963年4月出生。兜底儿网签约书画艺术家,国家开放大学书画艺术教育研究院研究员,北京艺术传媒学院客座教授、学科带头人,张家界书画院院长,国家一级美术师。上世纪八十年代就读于南京艺术学院。书法、绘画、篆刻兼功。居张家界风景区写生创作二十余年,创造了表现张家界山水画卷的独特技法。书法从二王入手,青年时代苦临诸家碑帖,酷爱弘一法师,曾在自己创作的60幅六尺竖幅山水画上题写了60段弘一法师经典慧语,被知名收藏家收藏。其书法被多位艺术评论家称赞为“具有个性的禅意书体”。曾任中国美术家协会张家界创作中心副主任,中韩日国际书画交流双年展中方代表,《首届旅游杯全国书法篆刻大赛》组委会执行主任。

相关热词搜索:

上一篇:杨静:禅联禅书禅意人生26-30

下一篇:最后一页