张可之学书札记1┃以“六书”为钥,启书法千年文脉之锁

2025-09-12 22:21:52

原创张可之

张可之,字文斋。兜底儿网签约书法艺术家,国家开放大学书画艺术教育研究院研究员。1958年出生,羲之故里人。自幼笃爱书艺,60年如一日,痴迷如醉。曾多次入选国内外大展并获奖。2023年央视网络版连续100期推出他用楷、隶、篆、行四种书体创作的作品。

六十载挥毫染翰,案头的《说文解字》早已被墨香浸透。许慎在《说文解字序》中系统阐释的“六书”——象形、指事、会意、形声、转注、假借,于我而言,绝非枯燥的文字学概念,而是打开书法深层意涵的密钥。它让我在提按顿挫间,触摸到汉字从构形到精神的完整脉络,也让六十年的书写之路,始终有文脉的星光指引。

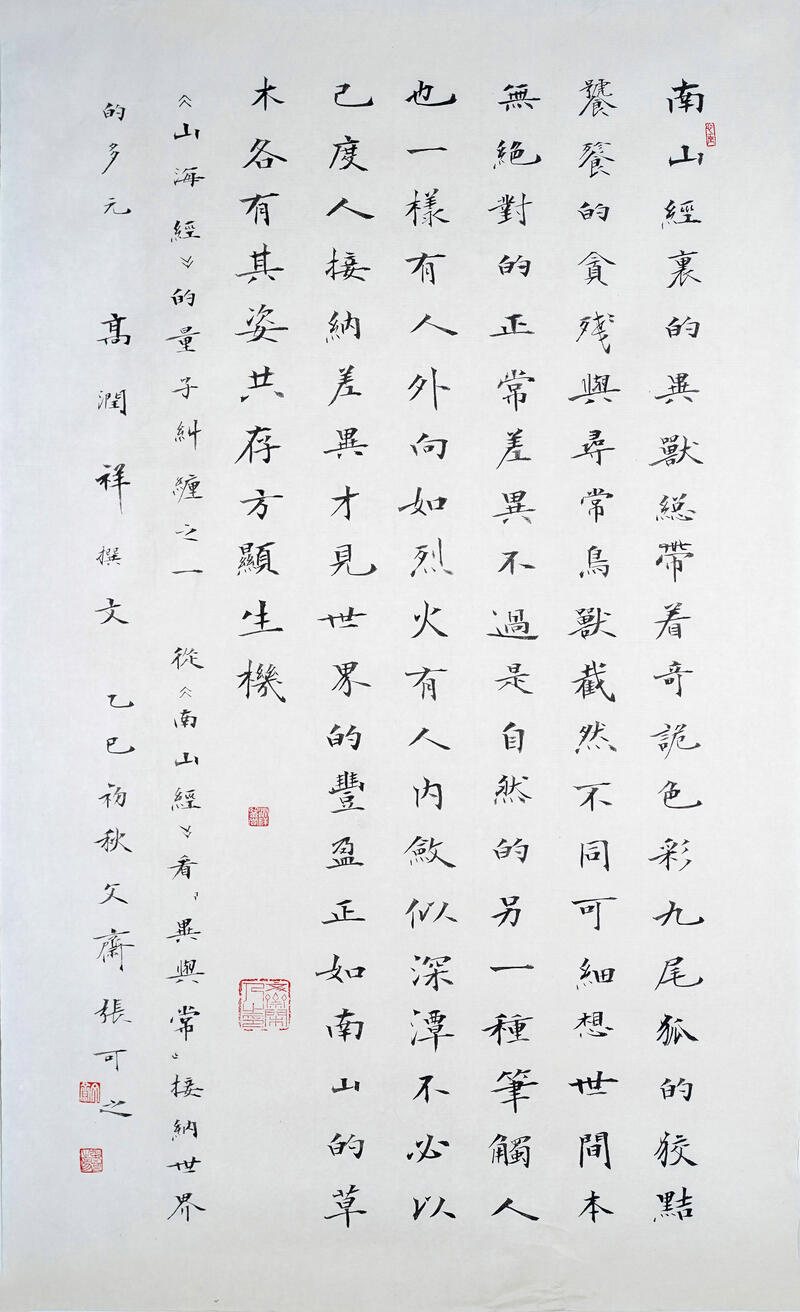

图片一

规格:97×60 cm(5.23平尺)

释文:《南山经》里的异兽总带着奇诡色彩:九尾狐的狡黠、饕餮的贪残,与寻常鸟兽截然不同。可细想,世间本无绝对的“正常”,差异不过是自然的另一种笔触。人也一样,有人外向如烈火,有人内敛似深潭,不必以己度人,接纳差异,才见世界的丰盈。正如南山的草木,各有其姿,共存方显生机。《山海经》的量子纠缠之一 从《南山经》看“异与常”:接纳世界的多元 高润祥撰文 乙巳初秋文斋张可之

释印: 文斋 张可之印 润祥鉴赏 文斋闲人之印 心画

“象形者,画成其物,随体诘诎”,这是汉字与书法的起点,也是我对“形神兼备”最初的体悟。初学楷书时,写“日”字总觉板滞,直到对照《说文》中“象太阳之形”的注解,才恍然大悟:古人造“日”,并非简单的方框,而是暗含太阳圆融温暖的特质;落笔时若能带着对“天体轮廓”的想象,横画略拱、竖画微收,字便有了“运转不息”的生气。后来写隶书“水”字,《说文》中“象众水并流”的描述让我摒弃了机械的笔画堆叠——起笔如水滴坠石,中竖似水流主脉,侧挑若浪花飞溅,每个笔画都成了“水势”的延伸。五十年来,每当我陷入“为写而写”的困境,便会翻开《说文》的象形篇,它总在提醒我:书法的“形”,源于对万物的观照;书法的“神”,藏在汉字最初的造意里。

“会意者,比类合谊,以见指撝”,则教会我在笔画的组合中寻找情感与哲思的共鸣。写“信”字时,曾执着于左右结构的平衡,却总少了几分厚重。直到读《说文》“人言为信”,才懂得这个字的核心不在“形”的对称,而在“人”与“言”的呼应——“人”旁要写得沉稳如立,象征立身之本;“言”部需写得端正如诺,代表出言有信。当两部分不再是孤立的笔画,而是“人守其言”的意象融合,“信”字便有了掷地有声的力量。类似的感悟还藏在“仁”字里,《说文》“亲仁也”的注解,让我在书写时刻意让“人”旁与“二”部贴近:“人”是个体,“二”是相伴,笔画间的留白成了“仁爱”的温度,仿佛能看见两人相向而行、彼此关怀的画面。如今再写会意字,我不再纠结于笔法的精巧,而是试着将自己代入造字者的视角,让每个字都成为一段故事、一种心境的载体——这是《说文》给予我的,超越技法的书写智慧。

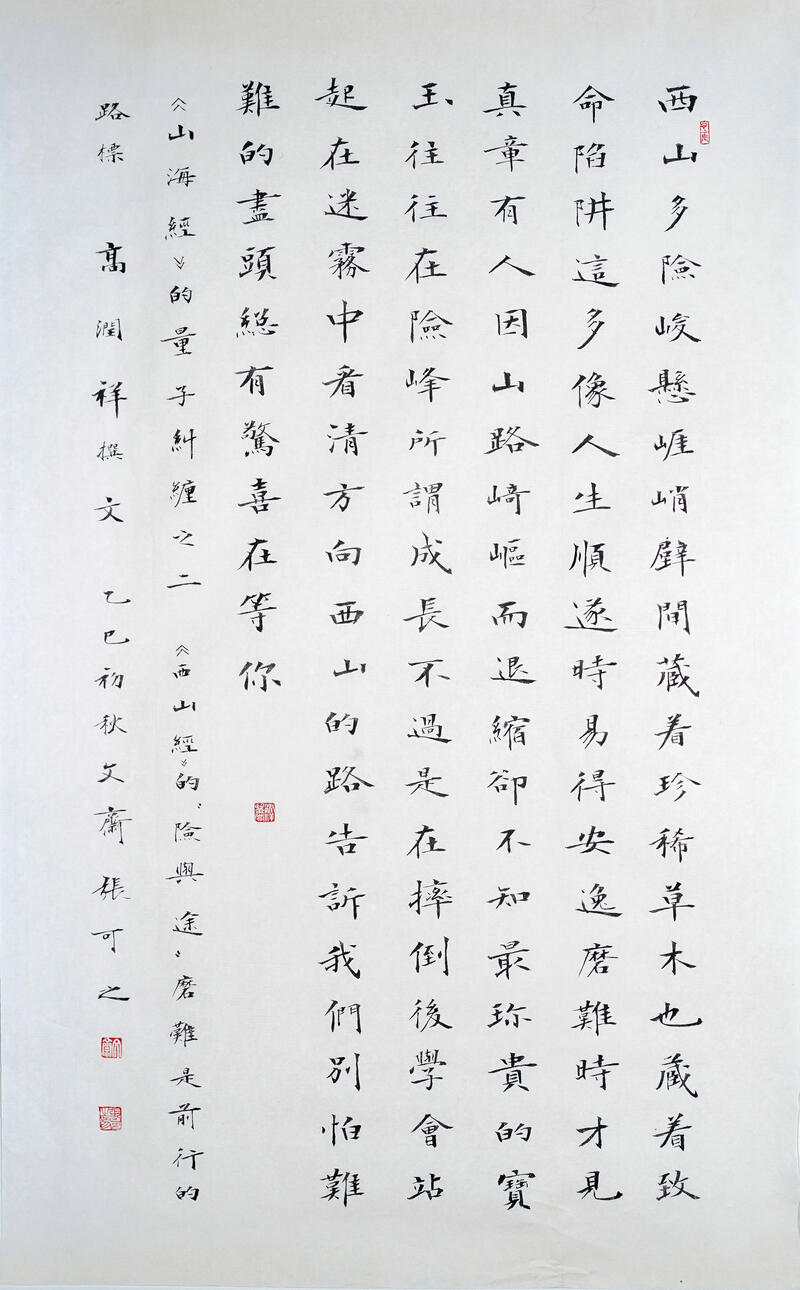

图二

规格:97×60 cm(5.23平尺)

释文:西山多险峻,悬崖峭壁间藏着珍稀草木,也藏着致命陷阱。这多像人生,顺遂时易得安逸,磨难时才见真章。有人因山路崎岖而退缩,却不知最珍贵的“宝玉”往往在险峰。所谓成长,不过是在摔倒后学会站起,在迷雾中看清方向。西山的路告诉我们:别怕难,难的尽头,总有惊喜在等你。《山海经》的量子纠缠之二 《西山经》的“险与途”:磨难是前行的路标 高润祥撰文 乙巳初秋文斋张可之

释印: 文斋 张可之印 润祥鉴赏 文斋闲人之印 心画

“形声者,以事为名,取譬相成”,更让我在音律与字形的关联中,发现了书法的节奏之美。写“江”字时,《说文》“从水,工声”的注解曾让我疑惑:“工”的读音与“江”的字形有何关联?直到某次听琴,琴声中“工”音(古乐音阶之一)的沉稳绵长,忽然与“江”字的形态重合——“水”旁如流水潺潺,笔画轻细灵动;“工”部似堤坝稳稳,结构方正厚重,一柔一刚、一轻一重,恰如“江”字读音中“工”声的沉稳与“水”意的流转。后来写“河”字,“从水,可声”的特点让我找到了不同的节奏:“可”音轻快,“水”旁便写得舒展流畅,“可”部则落笔轻快、收笔利落,整个字如河水蜿蜒,带着灵动的韵律。五十年来,形声字成了我调节书写节奏的“标尺”:遇“声旁”厚重者,便放慢笔速、加重力道;遇“声旁”轻快者,便提锋疾行、增添灵动。这种与音律的呼应,让书法不再是静态的线条艺术,而有了动态的韵律感。

转注与假借虽不直接关乎字形构造,却为我的书法创作打开了更广阔的视野。转注的“建类一首,同意相受”,让我懂得不同字形间的“同源”之理——写“老”与“考”时,虽笔画不同,却可借鉴两者共有的“长寿稳重”之意,让笔法互通;假借的“本无其字,依声托事”,则教会我在书写通假字时,需兼顾原字与借字的意涵,让笔墨既有“借代”的巧思,又不失汉字的本真。

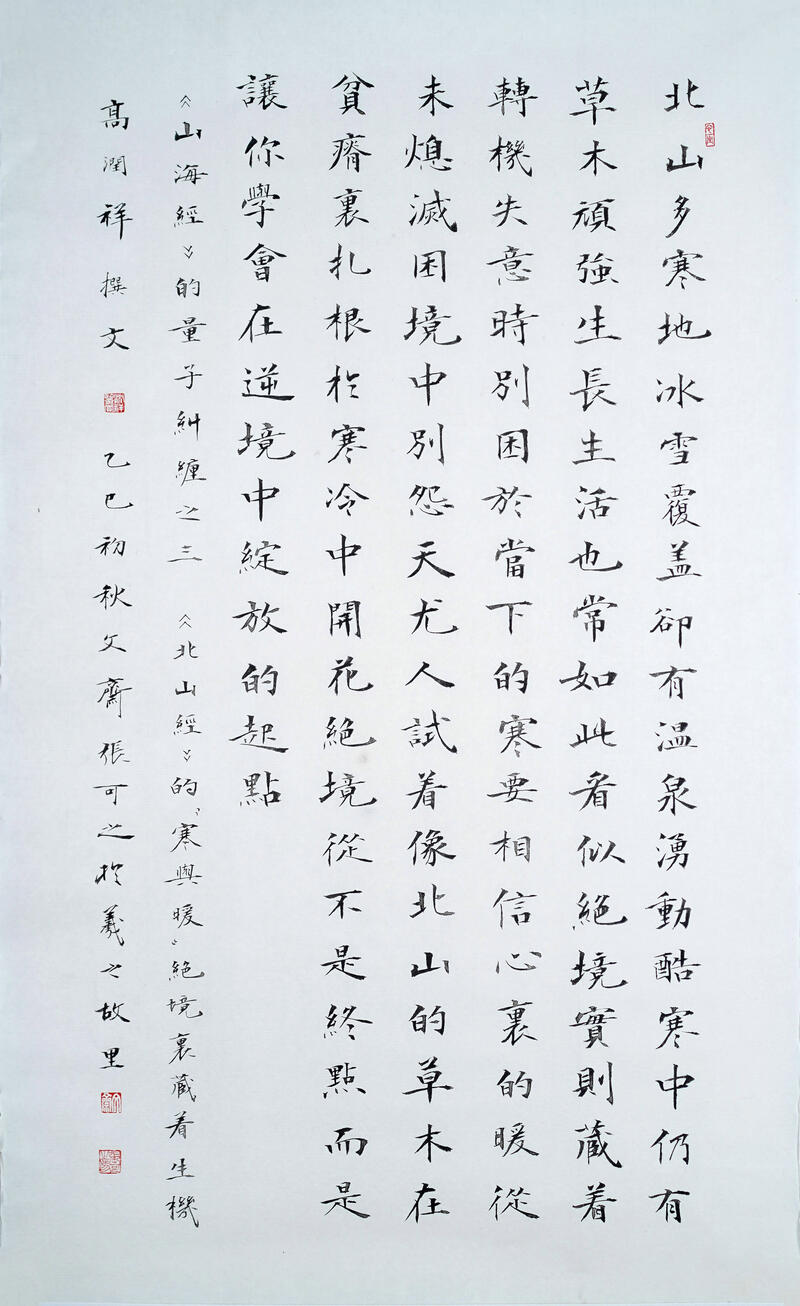

图三

规格:97×60 cm(5.23平尺)

北山多寒地,冰雪覆盖却有“温泉”涌动,酷寒中仍有草木顽强生长。生活也常如此,看似绝境,实则藏着转机。失意时,别困于当下的“寒”,要相信心里的“暖”从未熄灭;困境中,别怨天尤人,试着像北山的草木,在贫瘠里扎根,于寒冷中开花。绝境从不是终点,而是让你学会在逆境中绽放的起点。 《山海经》的量子纠缠之三 《北山经》的“寒与暖”:绝境里藏着生机 高润祥撰文 乙巳初秋文斋张可之于羲之故里

释印: 文斋 张可之印 润祥鉴赏 心画

六十年墨海遨游,《说文解字》的“六书”始终是我案头的明灯。它让我明白,书法从来不是孤立的技法练习,而是与汉字的起源、造意、文化血脉紧密相连的修行。每一次翻开《说文》,每一次体悟“六书”,都是对书写初心的回望,也是对文脉传承的坚守。这份从文字学中汲取的力量,会继续陪伴我走过下一段笔墨时光,让每一个写出的字,都带着千年文脉的温度。

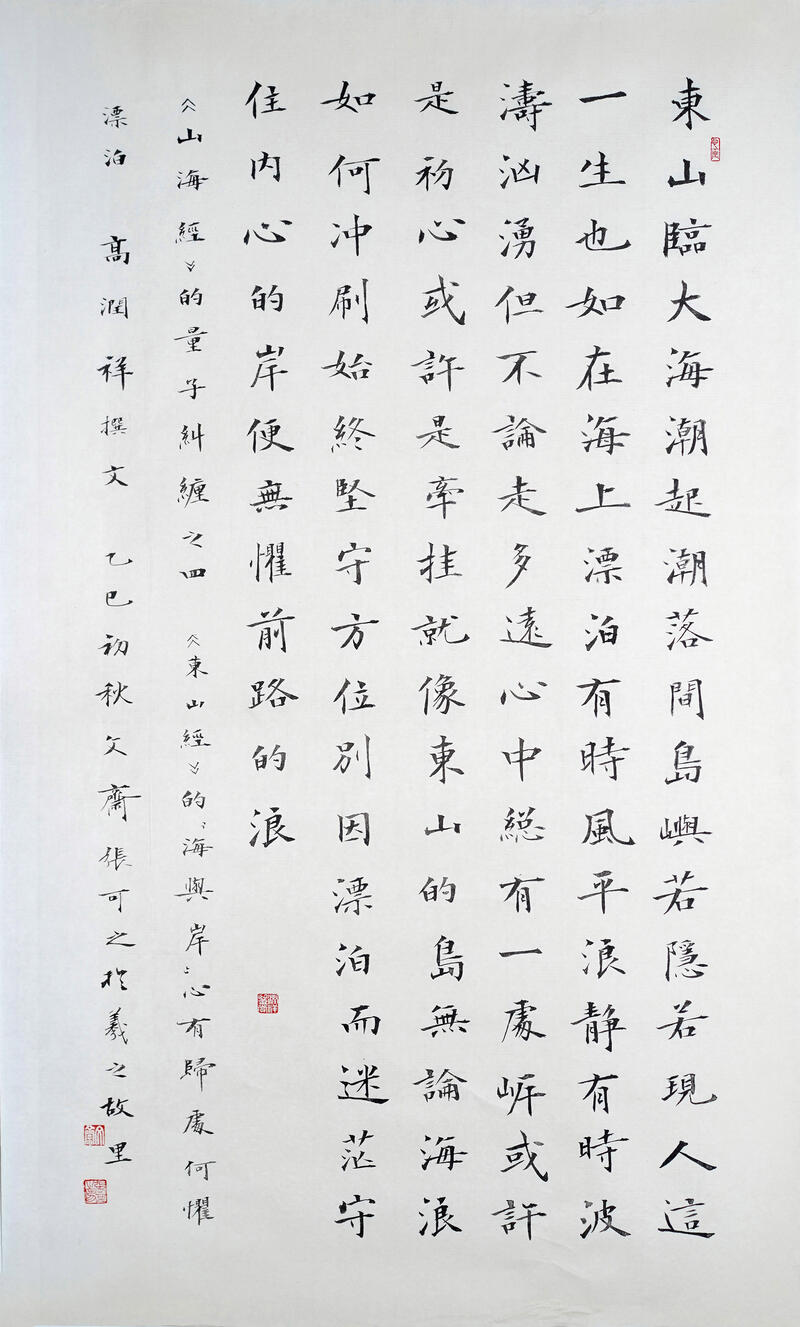

图四

规格:97×60 cm(5.23平尺)

释文:东山临大海,潮起潮落间,岛屿若隐若现。人这一生,也如在海上漂泊,有时风平浪静,有时波涛汹涌。但无论走多远,心中总有一处“岸”——或许是初心,或许是牵挂。就像东山的岛,无论海浪如何冲刷,始终坚守方位。别因漂泊而迷茫,守住内心的“岸”,便无惧前路的浪。《山海经》的量子纠缠之四 《东山经》的“海与岸”:心有归处 何惧漂泊 高润祥撰文 乙巳初秋文斋张可之于羲之故里

释印: 文斋 张可之印 润祥鉴赏 心画

相关热词搜索:

上一篇:杨静:禅联禅书禅意人生31-35

下一篇:最后一页