杨静:禅联禅书禅意人生36-40

2025-09-15 22:56:00

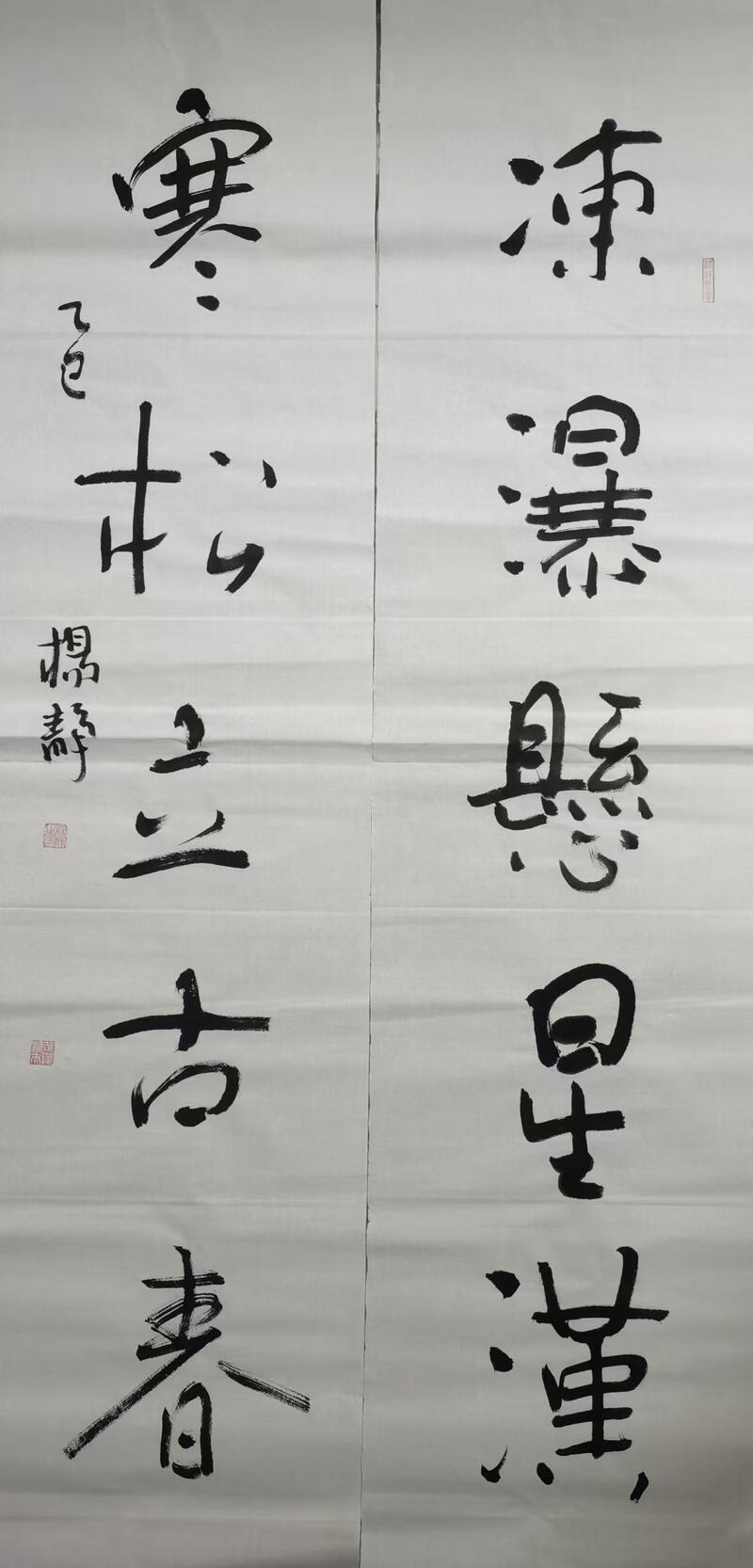

禅联禅书36

释文:冻瀑悬星汉 寒松立古春 乙巳杨静

释印:杨静之印 武陵樵夫 润祥鉴赏

规格:140 × 70 cm(8.82平尺)

润格:绘画6000元人民币/平尺

书法2000元人民币/平尺

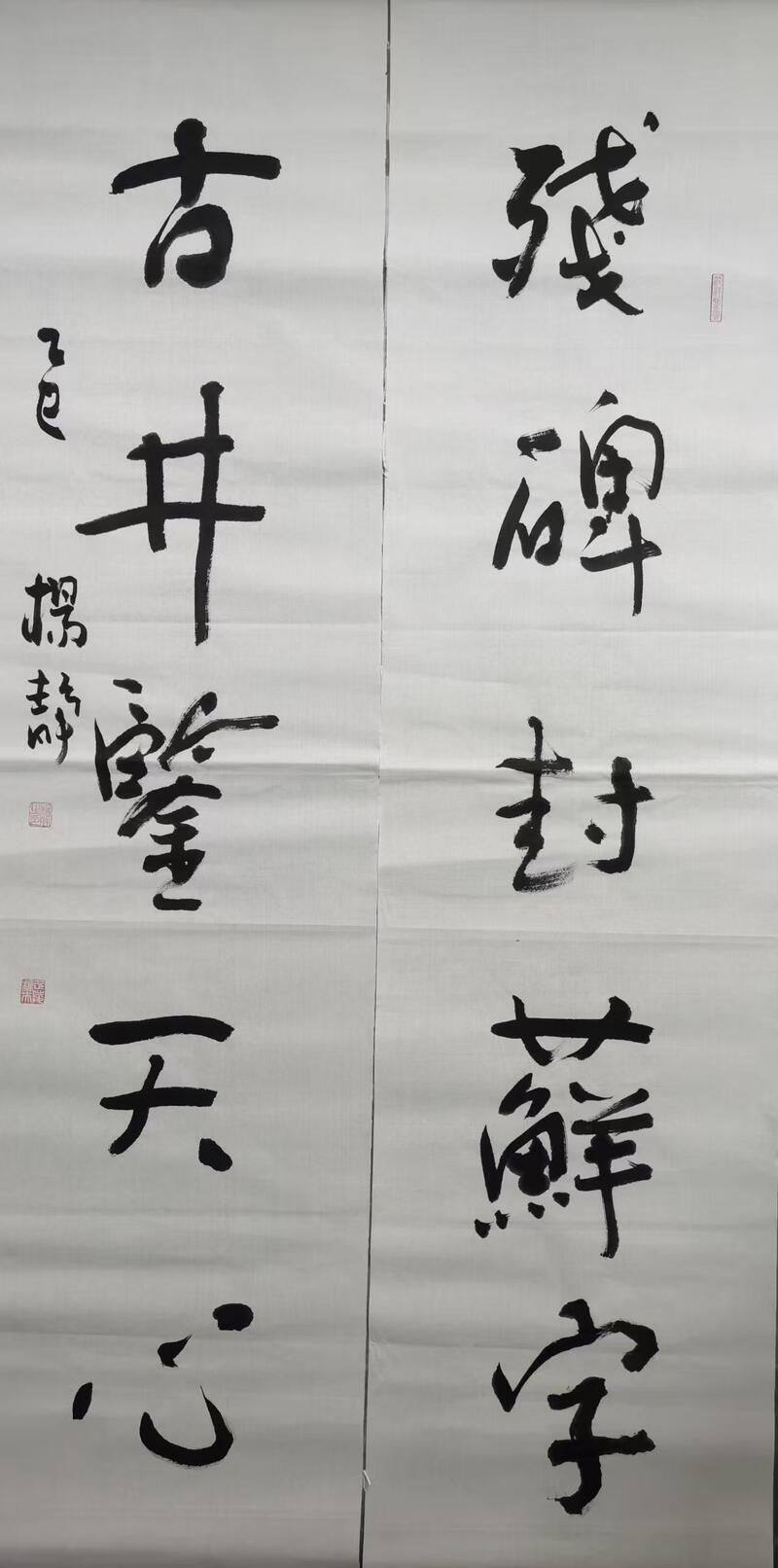

禅联禅书37

释文:残碑封藓字 古井鉴天心 乙巳杨静

释印:杨静之印 武陵樵夫 润祥鉴赏

规格:140 × 70 cm(8.82平尺)

润格:绘画6000元人民币/平尺

书法2000元人民币/平尺

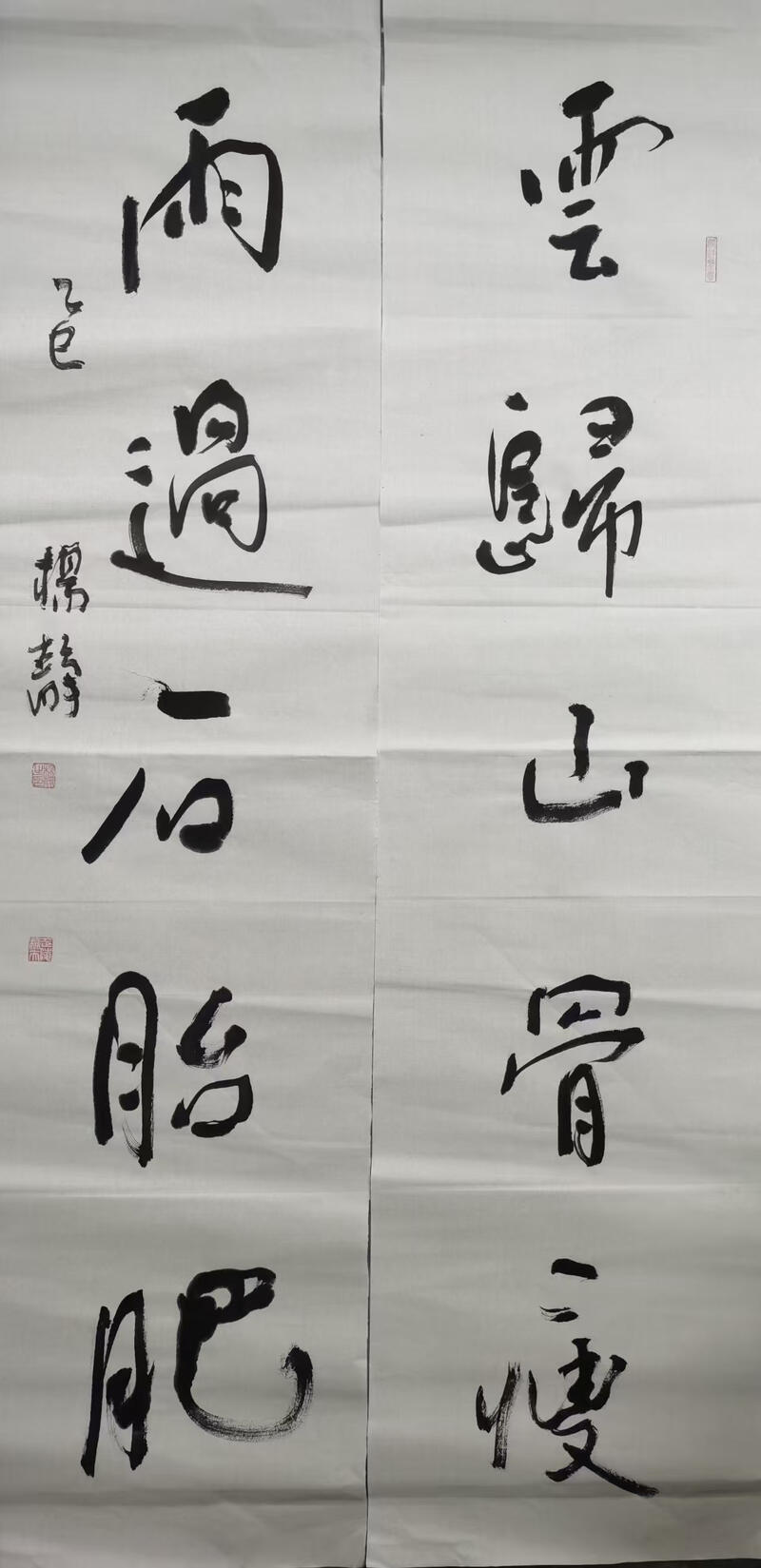

禅联禅书38

释文:云归山骨瘦 雨过石胎肥 乙巳杨静

释印:杨静之印 武陵樵夫 润祥鉴赏

规格:140 × 70 cm(8.82平尺)

润格:绘画6000元人民币/平尺

书法2000元人民币/平尺

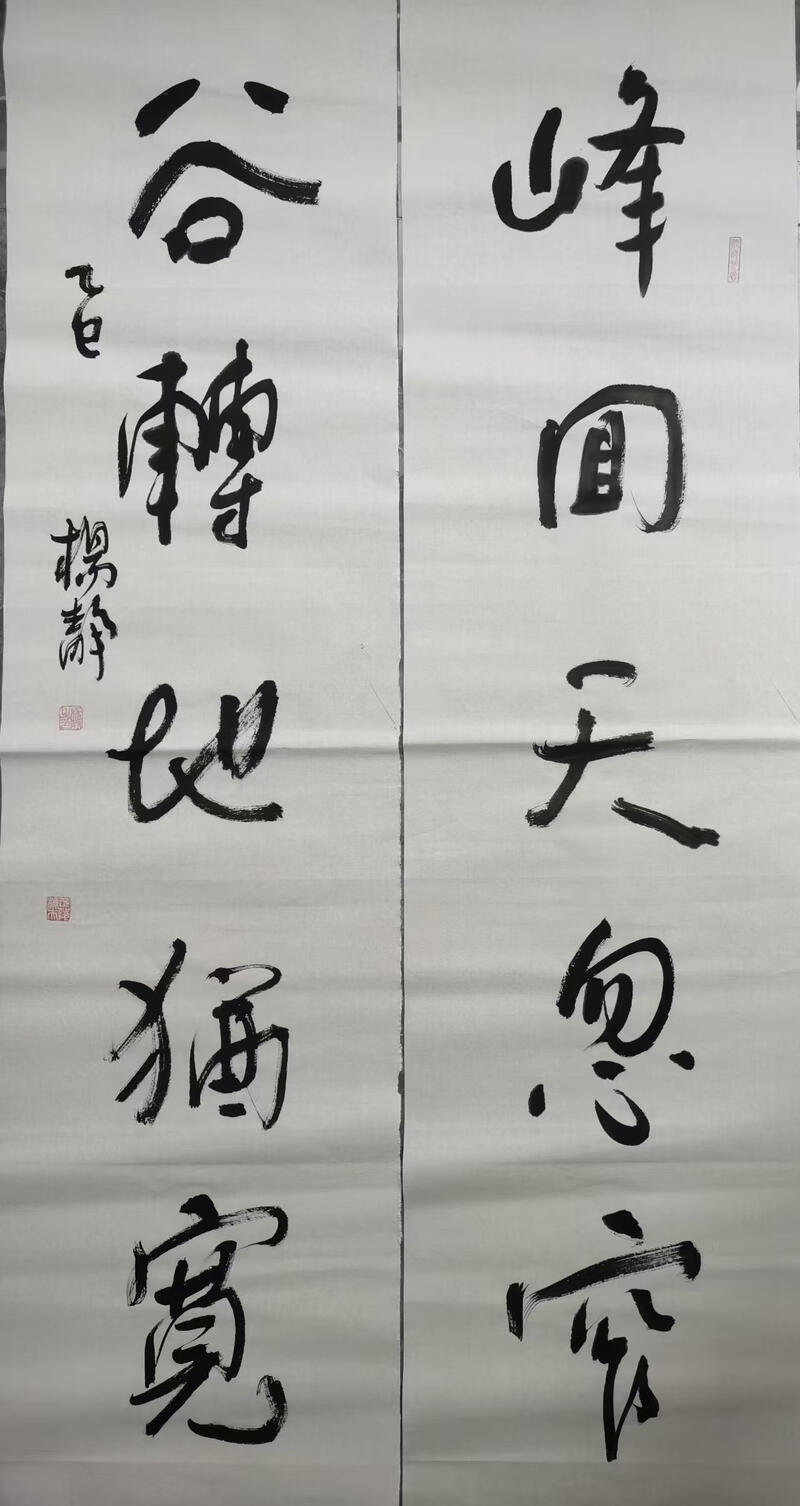

禅联禅书39

释文:峰回天忽窄 谷转地犹宽 乙巳杨静

释印:杨静之印 武陵樵夫 润祥鉴赏

规格:140 × 70 cm(8.82平尺)

润格:绘画6000元人民币/平尺

书法2000元人民币/平尺

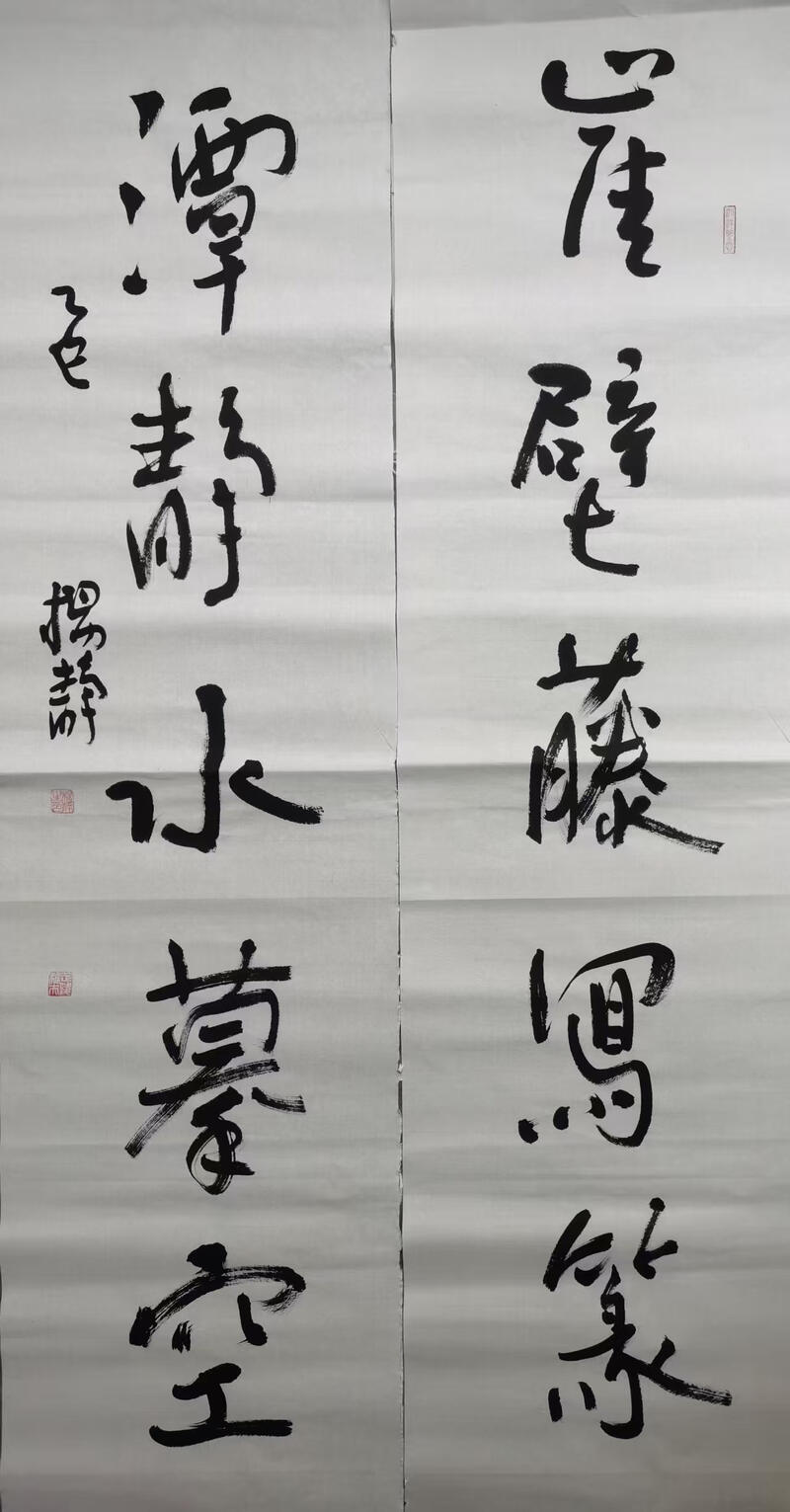

禅联禅书40

释文:崖壁藤写篆 潭静水摹空 乙巳杨静

释印:杨静之印 武陵樵夫 润祥鉴赏

规格:140 × 70 cm(8.82平尺)

润格:绘画6000元人民币/平尺

书法2000元人民币/平尺

高润祥评述:文字构建禅境 笔墨传递哲思

在中国传统文化体系中,禅联与禅书是禅宗思想与文学、书法艺术深度融合的独特载体。杨静“禅意人生”系列中的五副对联,以凝练的文字构建禅境,以笔墨传递哲思,既是对传统禅文化的当代诠释,也为观者提供了叩问内心、感悟人生的精神窗口。

一、对仗工整,平仄合度的传统坚守

对联作为中国独有的文学体裁,其核心审美标准在于“对仗工整”与“平仄协调”。杨静这五副禅联严格遵循传统格律,在字句、词性、平仄上均展现出精湛的文字功底,堪称当代禅联创作中格律规范的典范。

从对仗来看,五副对联均实现了“字句对等、词性相对、结构相称”的要求。

“冻瀑悬星汉,寒松立古春”中,“冻瀑”与“寒松”为偏正结构名词,“冻”“寒”二字同属冷色调意象,精准对应;“悬”与“立”为动词,一“悬”写瀑布凌空之态,一“立”绘青松挺拔之姿,动作意象鲜明;“星汉”(银河)与“古春”(历经岁月的生机)虽意象范畴不同,但均为宏大且富象征意义的名词性短语,形成意境上的呼应与互补。

“残碑封藓字,古井鉴天心”里,“残碑”与“古井”同为承载岁月痕迹的物象,“残”“古”二字点明时间维度;“封”与“鉴”为动词,“封”是藓苔对碑文的遮蔽,“鉴”是井水对天空的映照,一“藏”一“显”,形成巧妙的动静对比;“藓字”与“天心”,前者为具体的文字痕迹,后者为抽象的天道本心,以具象对抽象,拓宽了意境的深度。

其余三副“云归山骨瘦,雨过石胎肥”“峰回天忽窄,谷转地犹宽”“崖壁藤写篆,潭静水摹空”,亦均遵循此规律:“云归”对“雨过”(主谓结构)、“峰回”对“谷转”(主谓结构)、“崖枯”对“潭静”(主谓结构),词性一一对应;“山骨瘦”对“石胎肥”、“天忽窄”对“地犹宽”、“藤写篆”对“水摹空”,结构完全相称,且“瘦”与“肥”、“窄”与“宽”等反义词的运用,更强化了对仗的张力。

从平仄来看,五副对联均符合“平起仄收”或“仄起平收”的基本规则(上联尾字仄声,下联尾字平声),且句内平仄交替、句间平仄相对,读来朗朗上口,音韵和谐。以“冻瀑悬星汉(仄仄平平仄),寒松立古春(平平仄仄平)”为例,上联平仄为“仄仄平平仄”,下联为“平平仄仄平”,完全契合五言对联的标准平仄格式;“残碑封藓字(平平平仄仄),古井鉴天心(仄仄仄平平)”同样遵循“平平平仄仄,仄仄仄平平”的格律,平仄协调,无拗口之感。即便不苛求“一三五不论,二四六分明”的极致规范,五副对联的平仄安排也已达到“声律和谐、节奏明快”的审美要求,体现出创作者对传统格律的尊重与掌握。

二、观物悟理,照见本心的人生启迪

禅联的核心价值不在于文字技巧的堆砌,而在于以“物”为喻,传递“禅”的哲思,引导观者从自然景象中感悟生命本质。杨静这五副对联,均以自然山水为载体,将禅宗“明心见性”“当下顿悟”的思想融入其中,每一副都蕴含着对人生的深刻启迪,堪称“以景喻理,以禅照心”的佳作。

“冻瀑悬星汉,寒松立古春”:坚守中的生机与希望

“冻瀑”是寒冬中凝结的瀑布,看似静止死寂,却“悬”于“星汉”之间,暗含“虽静犹动”的禅意——外在的寒冷无法冻结内在的生命力;“寒松”是风雪中挺立的青松,在“古春”的意境里,既展现出历经岁月沧桑的坚韧,又传递出“寒冬过后必有春”的希望。这副对联的禅意,在于“坚守”与“生机”的辩证:人生难免遭遇“寒冬”(困境、挫折),但只要如“冻瀑”般守住内在的力量,如“寒松”般保持挺立的姿态,便能在困境中孕育生机,在坚守中等待希望。它启示人们:苦难不是生命的终点,而是对“本心”的考验,守住本心,便守住了未来的“春”。

“残碑封藓字,古井鉴天心”:岁月中的沉淀与清明

“残碑”上的文字被藓苔遮蔽,是岁月流逝的痕迹,象征着人生中被遗忘的过往、被掩盖的真相;“古井”之水清澈如镜,能“鉴”见“天心”(天道、本心),代表着历经岁月沉淀后的清明与通透。这副对联的禅意,在于“沉淀”与“明心”:岁月会模糊许多东西,但真正的“本心”如古井之水,不会因时间而浑浊。它启示人们:不必执着于过往的“藓字”(外在的痕迹、他人的评价),而应像古井一样,在岁月的沉淀中净化内心,找回能“鉴天心”的清明——唯有内心通透,才能看清生命的本质,不被外界的纷扰所迷惑。

“云归山骨瘦,雨过石胎肥”:变化中的平衡与接纳

“云归”时,山峦失去云雾的遮蔽,显露出“瘦”的本貌;“雨过”后,岩石吸收雨水,呈现出“肥”的状态。这副对联以自然的“变化”为喻,禅意在于“接纳本貌,顺应变化”:“瘦”与“肥”是山与石在不同情境下的本貌,没有好坏之分,只是变化的结果。它启示人们:人生充满变化,顺境与逆境、得到与失去,都是生命的常态。不必执着于“瘦”的单薄或“肥”的丰盈,而应接纳每一种“本貌”,顺应变化的规律——接纳变化,便是与生命和解,在变化中找到内心的平衡。

“峰回天忽窄,谷转地犹宽”:转折中的格局与顿悟

“峰回”时,视野被山峦遮挡,仿佛“天忽窄”;“谷转”后,眼前豁然开朗,顿觉“地犹宽”。这副对联以行路的“转折”为喻,禅意在于“顿悟”与“格局”:“天窄”与“地宽”并非客观环境的绝对变化,而是心境与视野的转变。它启示人们:人生难免遇到“峰回”的困境,此时若执着于“天窄”的压抑,便会陷入迷茫;但若能坚持“谷转”的希望,便能在转折处顿悟——困境只是“峰回”的暂时,只要不放弃前行,终会迎来“地宽”的开阔。这既是对“柳暗花明又一村”的禅意诠释,也提醒人们:格局决定心境,心境决定视野,心宽则天地宽。

“崖壁藤写篆,潭静水摹空”:寂静中的创造与超脱

“崖壁”处的老藤,其缠绕之态如“写篆”(书写篆书),是寂静中自然的“创造”;“潭静”之水,其映照天空之姿如“摹空”(描摹虚空),是静止中对“空”的体悟。这副对联的禅意在于“寂静中的生机”与“对空的超脱”:“枯崖”本是死寂之地,却有老藤“写篆”,显露出生命的韧性;“静潭”本是有形之水,却能“摹空”,趋近于“空”的境界。它启示人们:生命的价值不在于外在的繁华,而在于内在的“创造”(如藤之“写篆”,活出自己的姿态);生命的最高境界,是如潭水般“摹空”——不执着于有形的物质,超脱于外在的束缚,在寂静中找到生命的自由。

三、杨静禅联禅书与传统庙宇联书的对话

禅联与禅书的结合,并非杨静首创——自唐代禅宗兴盛以来,各大庙宇便以联书为载体,传递禅思,如杭州灵隐寺的“人生哪能多如意,万事只求半称心”、苏州寒山寺的“夜半钟声到客船,江枫渔火对愁眠”(改编联),均是“联为禅语,书为禅境”的典范。杨静的“禅意人生”系列,既继承了传统庙宇联书的核心精神,又融入了当代的审美与思考,形成了独特的艺术风格。

从传承来看,杨静禅联禅书与传统庙宇联书在“精神内核”与“艺术形式”上高度契合。精神内核上,二者均以“禅”为魂,以自然为喻,引导观者“明心见性”。传统庙宇联书多以“劝世、悟道”为主题,如普陀山普济寺的“自在自观观自在,如来如见见如来”,强调“向内观心”;杨静的对联同样遵循此道,无论是“古井鉴天心”的明心,还是“潭静水摹空”的超脱,均以“观物悟心”为核心,与传统禅联的精神一脉相承。

艺术形式上,二者均注重“联”与“书”的融合——联为“意”,书为“形”,形意合一,方能传递禅境。传统庙宇联书多采用楷书、行书或隶书,字体端庄大气,如泰山岱庙的对联以楷书书写,显庄重之感;杨静的禅书遵循“书为意服务”的原则,以笔墨的韵律呼应对联的禅意,这与传统庙宇“联书合一”的艺术追求完全一致。

从创新来看,杨静禅联禅书在“主题视角”与“受众定位”上突破了传统庙宇联书的局限。主题视角上,传统庙宇联书多与“宗教场景”绑定,如围绕“佛、法、僧”三宝,或针对“祈福、修行”等宗教需求;而杨静的对联则跳出宗教场景,以“人生”为核心,将禅意融入日常生活——“峰回天忽窄”写的是行路的转折,“雨过石胎肥”写的是自然的变化,均是普通人能感知的生活体验。这种“去宗教化”的视角,让禅意从庙宇走向生活,更易引发当代人的共鸣。

受众定位上,传统庙宇联书的受众多为香客、信徒,带有一定的“宗教圈层”属性;而杨静的“禅意人生”系列,受众是所有追求精神成长的普通人——无论是面临困境的人,还是寻求内心平静的人,都能从“寒松立古春”中获得力量,从“古井鉴天心”中找到清明。这种“大众化”的定位,让禅文化不再是小众的“修行工具”,而成为滋养普通人心灵的“精神食粮”,拓宽了禅联禅书的传播边界。

此外,在“意境营造”上,杨静的对联也展现出当代人的审美特质——传统庙宇联书多追求“宏大”“庄严”,如嵩山少林寺的“少室山下禅林静,五乳峰前钟磬悠”,意境开阔庄严;而杨静的对联则更注重“细腻”“内敛”,如“崖枯藤写篆”以“藤”的细微之态喻禅,“潭静水摹空”以“水”的静谧之姿显道,意境更贴近当代人对“内心世界”的关注,体现出“大禅意藏于小细节”的当代审美。

结语:禅联禅书,为人生立心

杨静“禅意人生”系列的五副对联,既是传统格律的坚守者,也是禅意哲思的传递者,更是当代禅文化的创新者。从格律上看,它们对仗工整、平仄合度,展现了对中国传统文化的尊重;从禅意上看,它们以自然为喻,引导观者观物悟心,为迷茫的人生提供了“明心见性”的路径;从传承创新上看,它们既继承了传统庙宇联书的“禅魂”,又融入了当代的“人生视角”,让禅文化走进日常生活。

在快节奏、高压力的当代社会,人们渴望找到内心的平静与方向。杨静的禅联禅书,恰如一面“禅镜”——观其联,能悟人生之理;赏其书,能感禅境之静;品其意,能明本心之真。这五副对联,不仅是文学与书法的艺术作品,更是为当代人“立心”的精神载体——它告诉我们:人生的“春”在坚守中,人生的“明”在沉淀中,人生的“宽”在转折中,人生的“自由”在超脱中。

或许,这便是杨静“禅意人生”系列的真正价值:以禅联为笔,以禅书为墨,在传统与当代的交汇处,为人们画出了一扇通往内心的门——推开这扇门,便可见“天心”,可见“本心”,可见人生的通透与自由。

杨静照片

杨静艺术简介

杨静,湖南汉寿人;1963年4月出生。兜底儿网签约书画艺术家,国家开放大学书画艺术教育研究院研究员,北京艺术传媒学院客座教授、学科带头人,张家界书画院院长,国家一级美术师。上世纪八十年代就读于南京艺术学院。书法、绘画、篆刻兼功。居张家界风景区写生创作二十余年,创造了表现张家界山水画卷的独特技法。书法从二王入手,青年时代苦临诸家碑帖,酷爱弘一法师,曾在自己创作的60幅六尺竖幅山水画上题写了60段弘一法师经典慧语,被知名收藏家收藏。其书法被多位艺术评论家称赞为“具有个性的禅意书体”。曾任中国美术家协会张家界创作中心副主任,中韩日国际书画交流双年展中方代表,《首届旅游杯全国书法篆刻大赛》组委会执行主任。

相关热词搜索:

上一篇:张可之学书札记1┃以“六书”为钥,启书法千年文脉之锁

下一篇:最后一页