张可之学书札记2┃笔墨溯源:“六书”理论对书法创作的深层滋养

2025-09-19 19:48:53

原创张可之

张可之,字文斋。兜底儿网签约书法艺术家,国家开放大学书画艺术教育研究院研究员。1958年出生,羲之故里人。自幼笃爱书艺,60年如一日,痴迷如醉。曾多次入选国内外大展并获奖。2023年央视网络版连续100期推出他用楷、隶、篆、行四种书体创作的作品。

六十载与笔墨为伴,我的书法之路曾有过两次重要的转折:一次是青年时突破技法瓶颈,另一次是中年时寻得书写的精神内核。而这两次转折,都离不开《说文解字序》中“六书”理论的指引。它如同一股清泉,从汉字的源头流淌而来,不仅为我的笔法注入了古意,更让我在创作中读懂了汉字背后的文化基因。

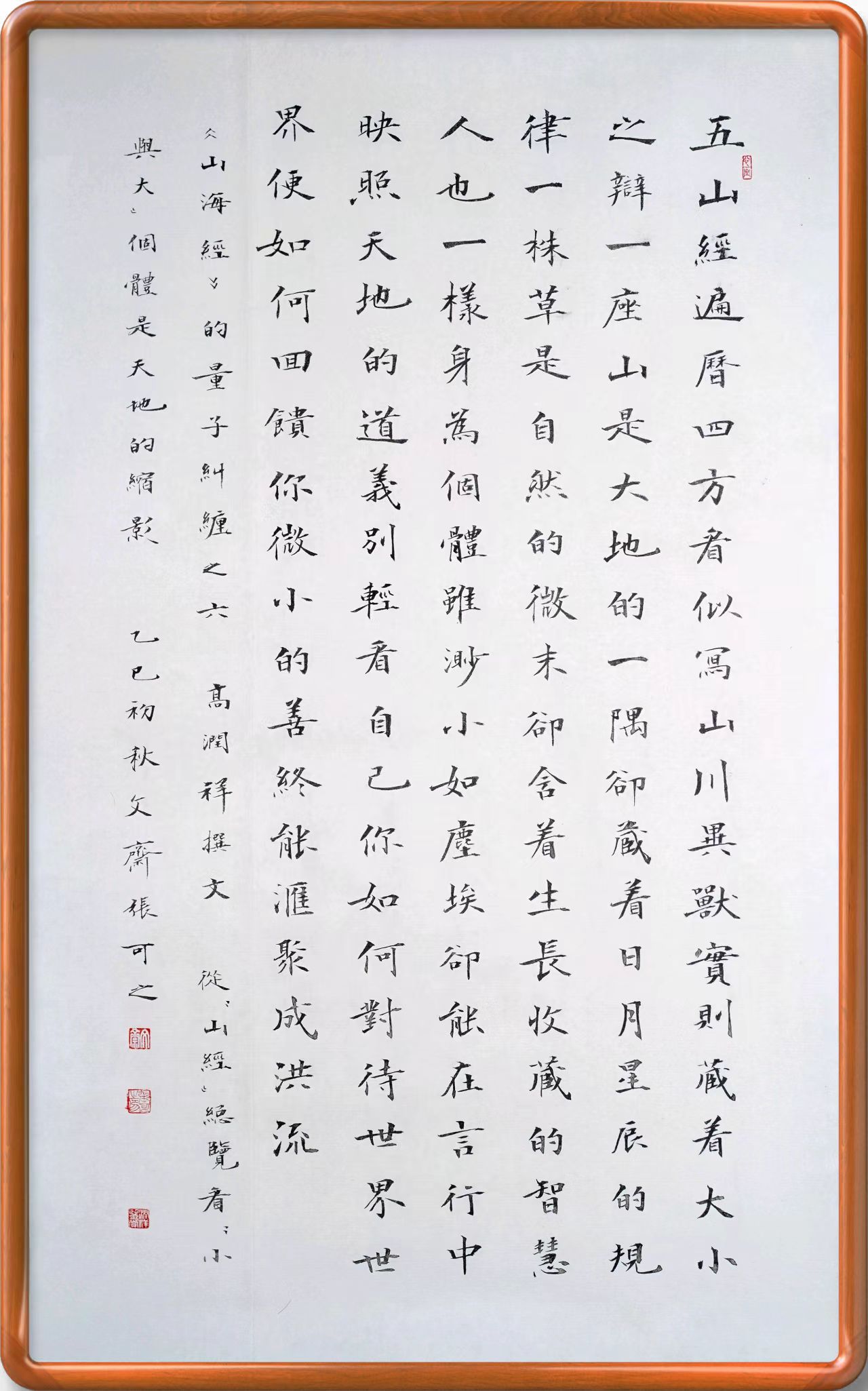

规格:97×60 cm(5.23平尺)

释文:《中山经》是《山经》中最繁复的一篇,山川交错,物产庞杂,却处处透着自然的本真。如今我们总被喧嚣裹挟,追逐名利,反而忘了简单的美好。中山的草木从不在意“是否名贵”,只顾向阳生长;异兽从不纠结“是否被关注”,只顺天性而活。人也该如此,于繁芜中删繁就简,守住纯粹,才是对生命最好的成全。《山海经》的量子纠缠之五 《中山经》的“繁与简”:于喧嚣中守一份纯粹 高润祥撰文 乙巳初秋文斋张可之于羲之故里

释印: 文斋 张可之印 润祥鉴赏 心画

“指事者,视而可识,察而见意”,是“六书”中最能体现汉字“极简哲思”的部分,也彻底改变了我对“笔画功能”的认知。早年写“上”“下”二字,总觉得不过是简单的横竖组合,写出来呆板无味。直到精读《说文》中“上,高也,指事也”“下,底也,指事也”的注解,才猛然醒悟:这两个字的精髓,在于“一”(基准线)与“丨”(指示符号)的关系——写“上”时,“丨”需向上延伸,超越“一”的部分要果断有力,象征“向上攀升”的态势;写“下”时,“丨”需向下沉坠,低于“一”的部分要沉稳厚重,暗含“向下扎根”的稳重。此后再写指事字,我都会先在心中构建“基准”与“指示”的关联:写“本”字,便让“一”(指事符号)落在“木”的下部,突出“树根为本”的意涵,笔画加重以显根基深厚;写“末”字,则将“一”置于“木”的顶端,笔画轻细以表“树梢为末”的轻盈。这种对“意”的追求,让我的书写跳出了“描红式”的模仿,开始真正与汉字的精神对话。

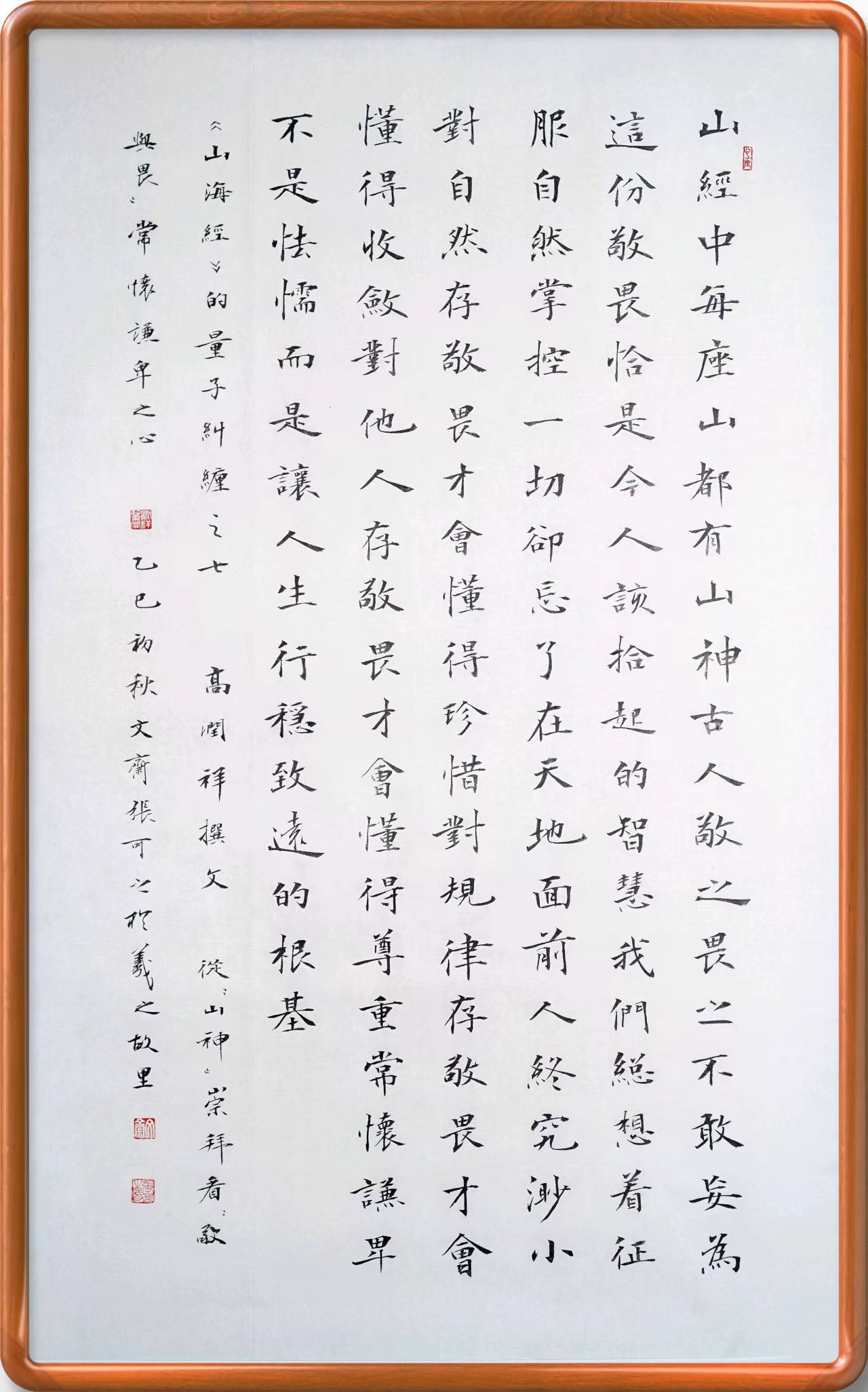

规格:97×60 cm(5.23平尺)

五山经遍历四方,看似写山川异兽,实则藏着“小大之辩”。一座山,是大地的一隅,却藏着日月星辰的规律;一株草,是自然的微末,却含着生长收藏的智慧。人也一样,身为个体,虽渺小如尘埃,却能在言行中映照天地的道义。别轻看自己,你如何对待世界,世界便如何回馈你——微小的善,终能汇聚成洪流。

《山海经》的量子纠缠之六 从“山经”总览看“小与大”:个体是天地的缩影 高润祥撰文 乙巳初秋文斋张可之

释印: 文斋 张可之印 润祥鉴赏 心画

六书”中的“形声”,还为我打通了“书法”与“文字学”的壁垒,让我在创作中能更精准地传递汉字的内涵。曾为友人书写“松”字,初写时按常规笔法,却总觉得少了松树的苍劲。翻阅《说文》“松,从木,公声”,我忽然意识到:“公”不仅是声旁,更暗含“公正、挺拔”的寓意——松树四季常青、顶天立地,恰如“公”字所代表的刚正之气。于是重写时,“木”旁写得挺拔如树干,竖画直贯到底,无丝毫歪斜;“公”部则横画开阔、竖钩刚劲,如松枝向两侧舒展,既有“公”的方正,又有松的傲骨。友人见后赞叹:“这‘松’字,一看就有迎风不倒的气势。”类似的经历还有很多,写“梅”字时,借“每”声的“柔美”表现梅花的清雅;写“竹”字时,凭“竹”形的“挺拔”彰显竹子的气节。“形声”理论让我明白,书法的“表意”不仅靠字形,更可借声旁的联想,让字的内涵更丰富、更立体。

而“转注”与“假借”,则让我在书法创作中学会了“变通”与“兼容”。转注的“同意相受”,让我在书写同源字时能灵活借鉴——写“疾”与“病”,二者都有“疾病”之意,便在笔法上保持一致的厚重感,以显对“病痛”的敬畏;假借的“依声托事”,则让我在面对通假字时,能兼顾“借字”的形态与“本字”的意涵。比如写“蚤”通“早”时,既保留“蚤”字的笔画结构,又在笔法中融入“早”字的“清晨清爽”之感,起笔轻快、收笔利落,如晨光初现。这种变通,让我的书法不再受限于单个字的束缚,而是能在文字的关联中,形成更连贯的气韵。

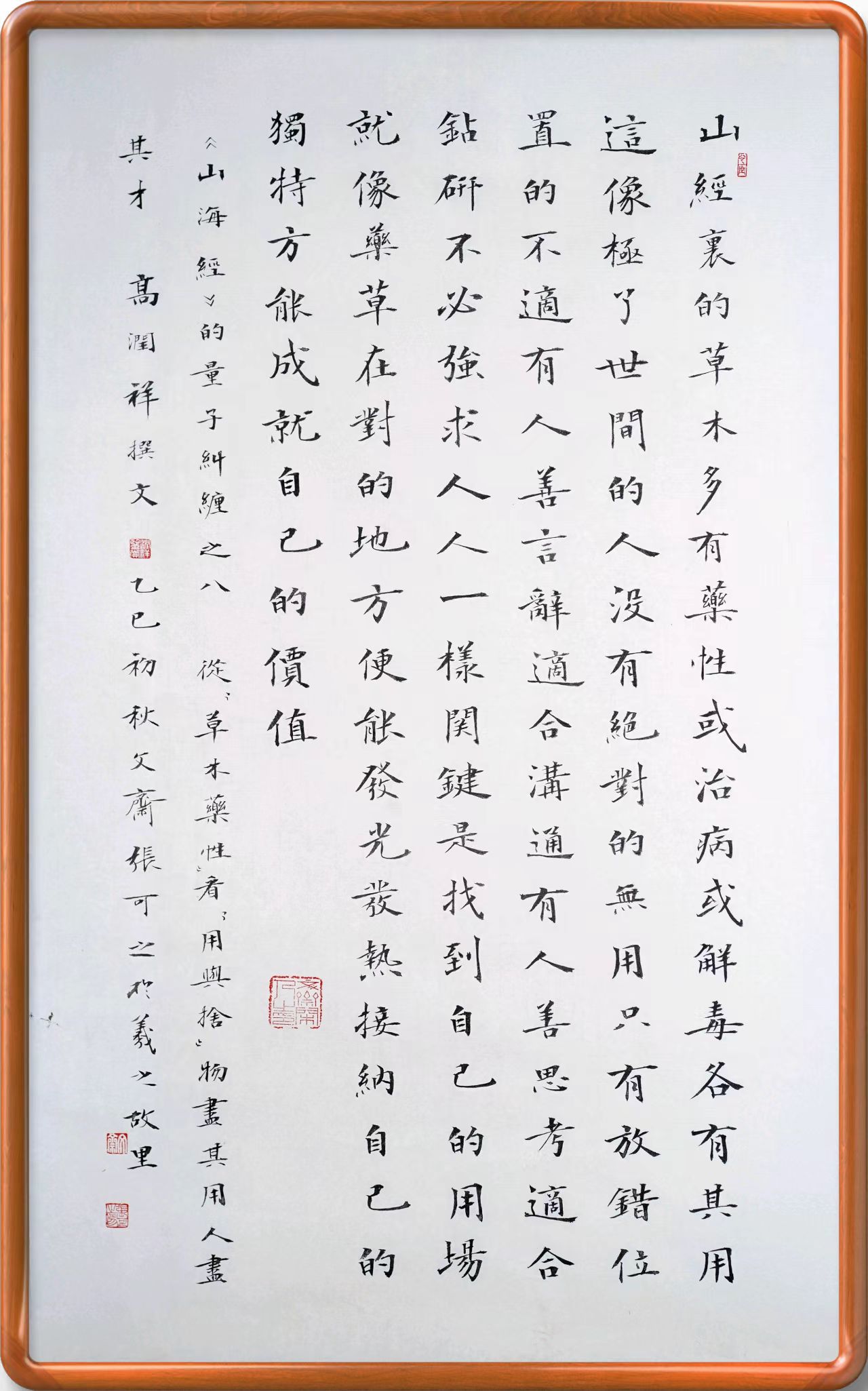

规格:97×60 cm(5.23平尺)

《山经》中,每座山都有山神,古人敬之畏之,不敢妄为。这份敬畏,恰是今人该拾起的智慧。我们总想着“征服自然”“掌控一切”,却忘了在天地面前,人终究渺小。对自然存敬畏,才会懂得珍惜;对规律存敬畏,才会懂得收敛;对他人存敬畏,才会懂得尊重。常怀谦卑,不是怯懦,而是让人生行稳致远的根基。《山海经》的量子纠缠之七 从“山神”崇拜看“敬与畏”:常怀谦卑之心 高润祥撰文 乙巳初秋文斋张可之于羲之故里

释印: 文斋 张可之印 润祥鉴赏 心画

六十年来,《说文解字》的“六书”如一位良师,始终陪伴在我的笔墨旁。它让我从一个专注技法的书写者,成长为能读懂汉字灵魂的创作者。如今,每当我铺开宣纸、蘸满墨汁,“六书”的智慧便会自然而然地融入笔端:写象形字,便观物取象;写会意字,便融情入笔;写形声字,便循声表意。这份从文字学中汲取的滋养,让我的书法有了根、有了魂,也让我在传承文脉的道路上,走得更加坚定、从容。

《山经》里的草木多有药性,或治病,或解毒,各有其用。这像极了世间的人,没有绝对的“无用”,只有放错位置的“不适”。有人善言辞,适合沟通;有人善思考,适合钻研。不必强求人人一样,关键是找到自己的“用场”。就像药草,在对的地方,便能发光发热。接纳自己的独特,方能成就自己的价值。《山海经》的量子纠缠之八 从“草木药性”看“用与舍”:物尽其用,人尽其才 高润祥撰文 乙巳初秋文斋张可之于羲之故里

释印: 文斋 张可之印 润祥鉴赏 文斋闲人之印 心画

相关热词搜索:

上一篇:杨静:禅联禅书禅意人生36-40

下一篇:最后一页