杨静:禅联禅书禅意人生46-50

2025-09-26 23:00:03

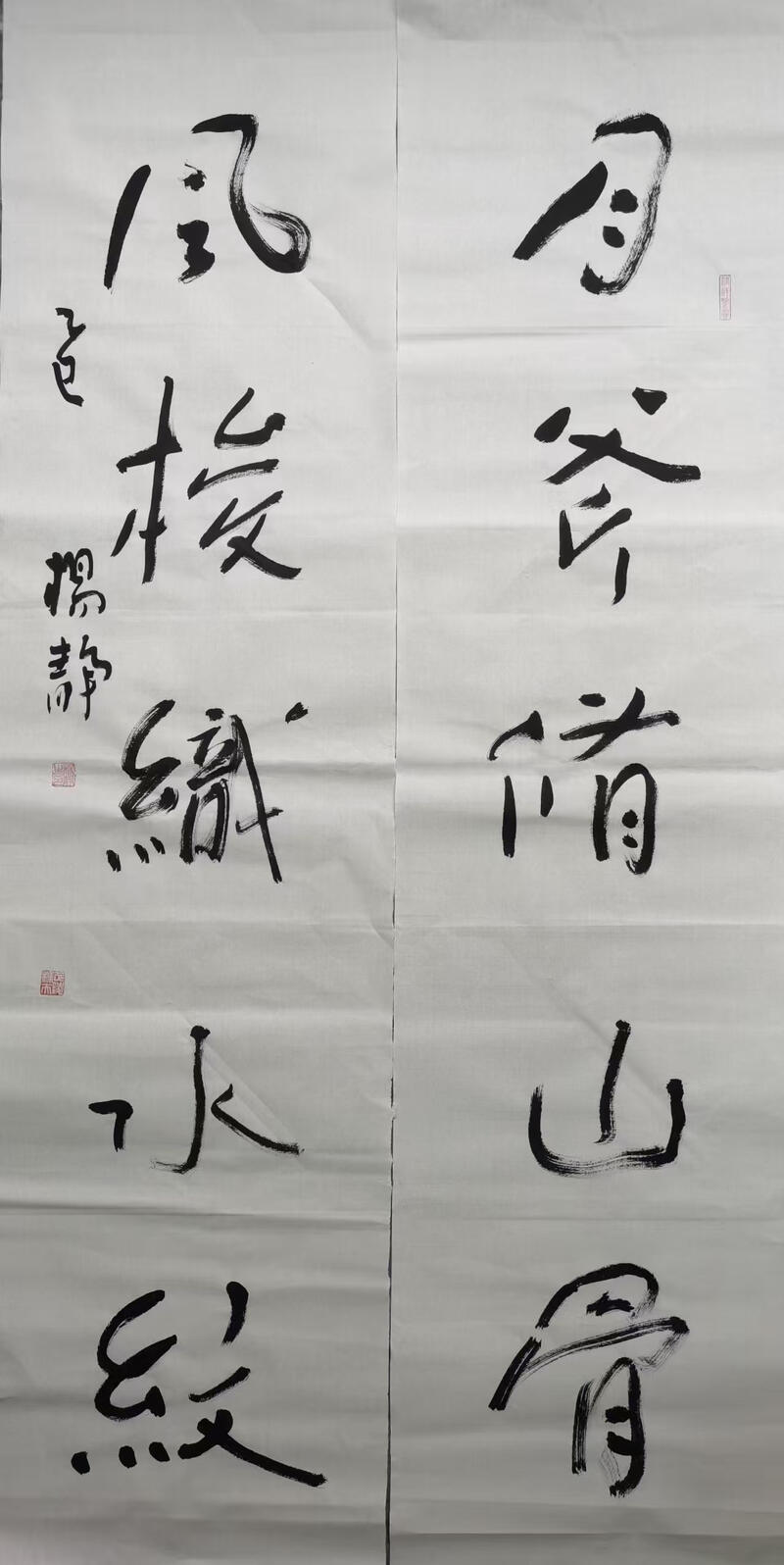

禅联禅书46

释文:月斧修山骨 风梭织水纹 乙巳杨静

释印:杨静之印 武陵樵夫 润祥鉴赏

规格:140 × 70 cm(8.82平尺)

润格:绘画6000元人民币/平尺

书法2000元人民币/平尺

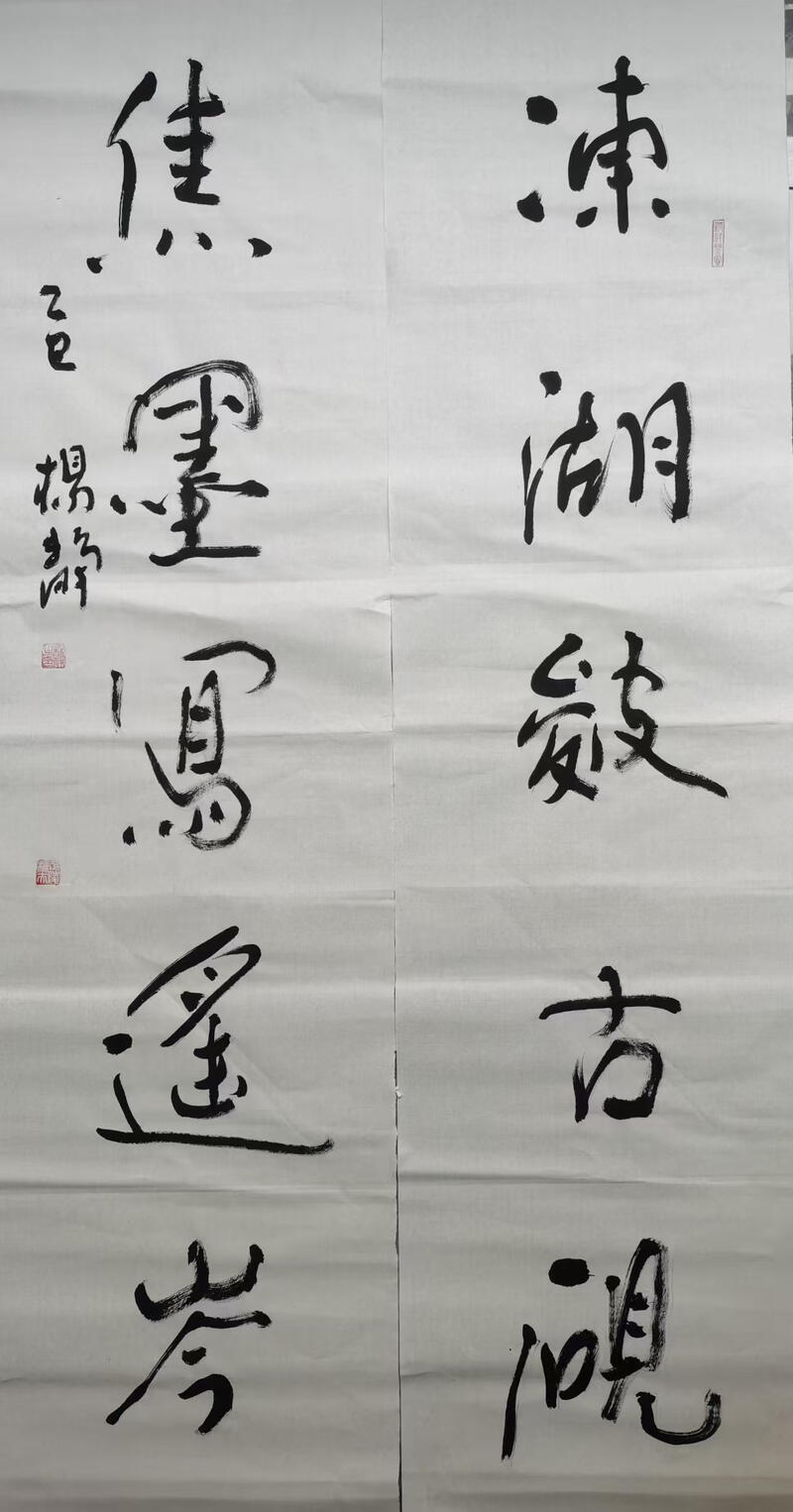

禅联禅书47

释文:冻湖皴古砚 焦墨写遥岑 乙巳杨静

释印:杨静之印 武陵樵夫 润祥鉴赏

规格:140 × 70 cm(8.82平尺)

润格:绘画6000元人民币/平尺

书法2000元人民币/平尺

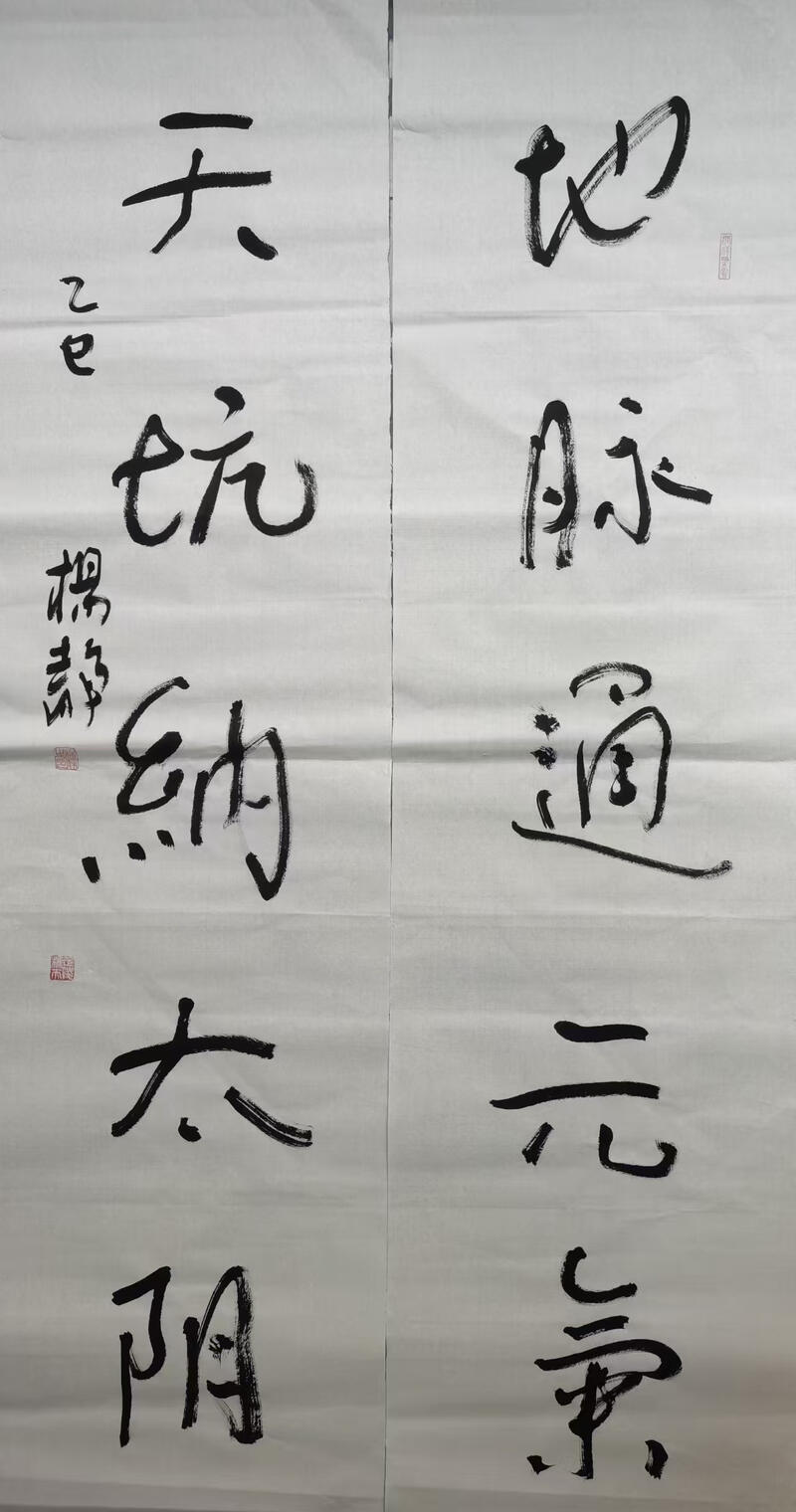

禅联禅书48

释文:地脉通元气 天坑纳太阴 乙巳杨静

释印:杨静之印 武陵樵夫 润祥鉴赏

规格:140 × 70 cm(8.82平尺)

润格:绘画6000元人民币/平尺

书法2000元人民币/平尺

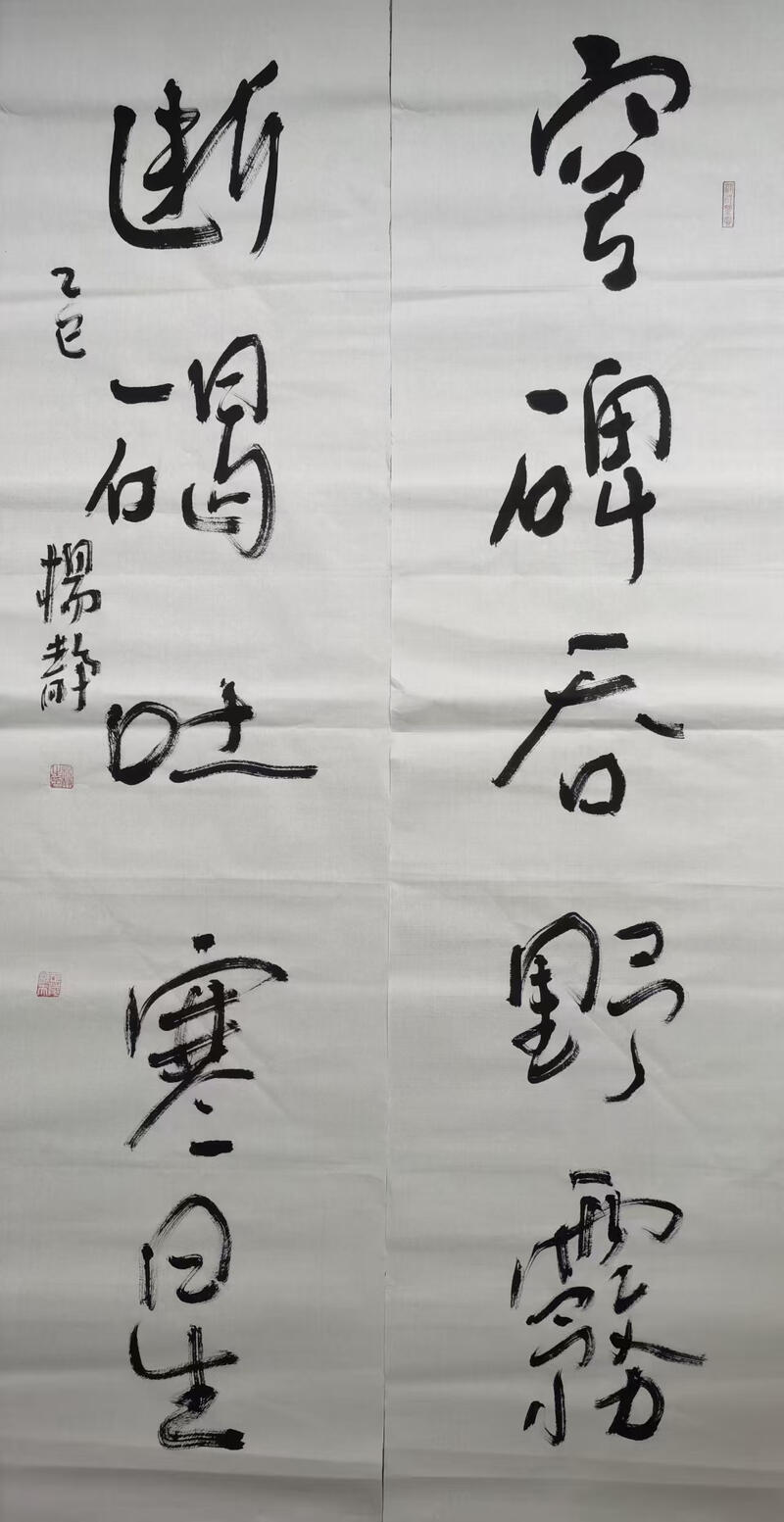

禅联禅书49

释文:穹碑吞野雾 断碣吐寒星 乙巳杨静

释印:杨静之印 武陵樵夫 润祥鉴赏

规格:140 × 70 cm(8.82平尺)

润格:绘画6000元人民币/平尺

书法2000元人民币/平尺

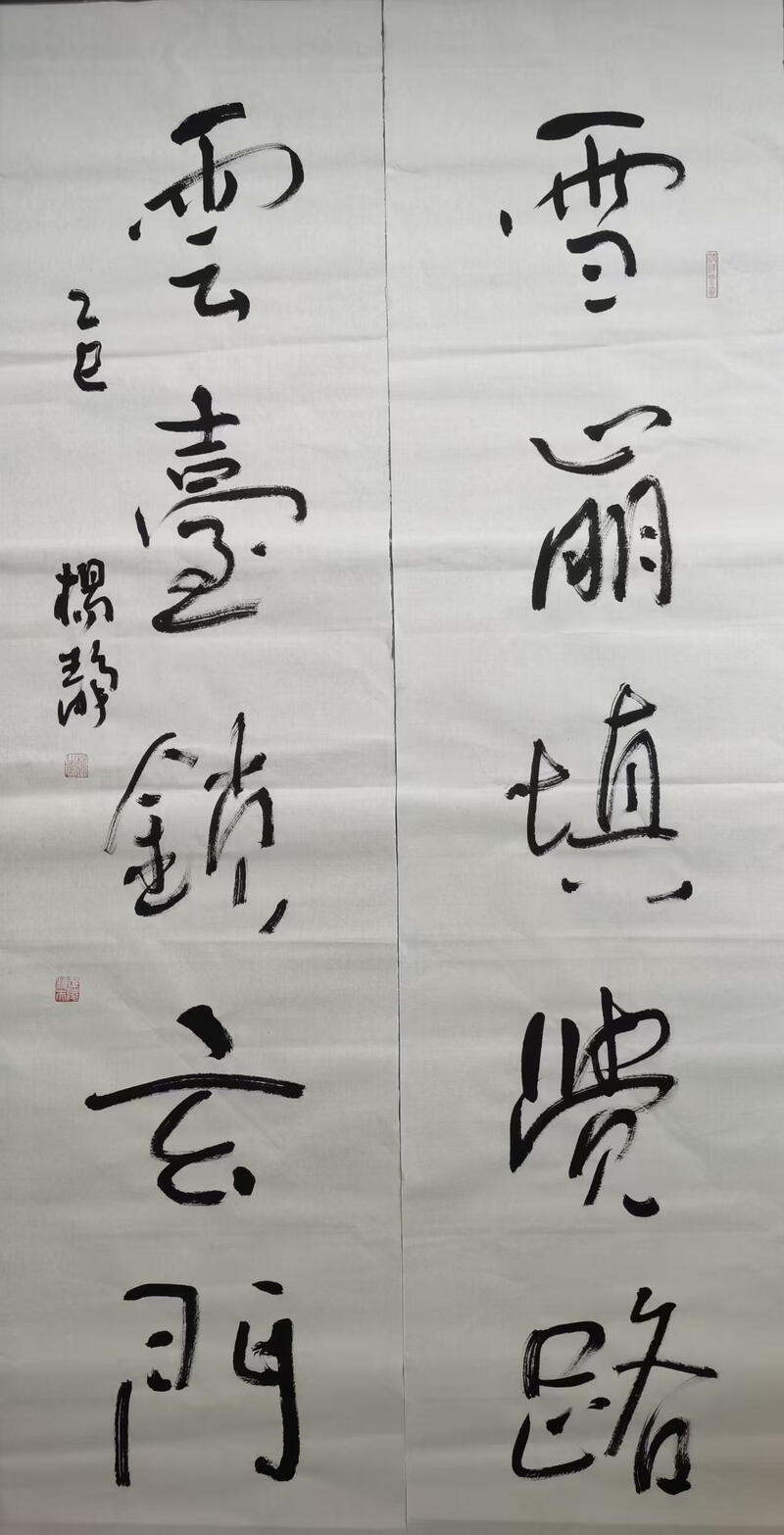

禅联禅书50

释文:雪崩填觉路 云合锁玄门 乙巳杨静

释印:杨静之印 武陵樵夫 润祥鉴赏

规格:140 × 70 cm(8.82平尺)

润格:绘画6000元人民币/平尺

书法2000元人民币/平尺

高润祥评述:禅联禅书的审美意蕴与生命启示

在中国传统文化的长河中,禅文化始终以通透豁达的生命智慧滋养世人,而禅联与禅书的结合,更将这种智慧凝于笔墨、藏于字句,成为跨越时空的精神载体。杨静先生的五副禅意五字联(46-50联),既是传统格律美学的当代实践,亦是禅心与书艺交融的生动注脚。透过对其平仄、对仗、韵律的考据,对禅联与禅书共生关系的解读,以及对禅文化当代价值的挖掘,我们得以触摸传统艺术中“以艺载道”的深层脉络。

一、格律之美:五字禅联中的平仄、对仗与韵律考究

对联作为中国独有的文学体裁,其格律之严谨如同建筑之榫卯,平仄的交替、对仗的工整、韵律的和谐,共同构筑起文字的“建筑美学”。杨静先生的五副五字禅联,在坚守传统格律规范的同时,更以“禅意”为内核,让格律成为情感与哲思的载体,而非束缚。从平仄来看,五字联的经典平仄格式有“仄仄平平仄,平平仄仄平”与“平平平仄仄,仄仄仄平平”两种,杨静先生的禅联严格遵循这一规律,却又在“死律”中求“活意”。以46联“月斧修山骨,风梭织水纹”为例,上联“月斧修山骨”(仄仄平平仄),“月”(仄)、“斧”(仄)、“修”(平)、“山”(平)、“骨”(仄),平仄交替规整;下联“风梭织水纹”(平平仄仄平),“风”(平)、“梭”(平)、“织”(仄)、“水”(仄)、“纹”(平),与上联平仄完全对应。这种平仄起伏如同自然的节律——“月斧修山”的沉凝(仄声)与“风梭织水”的灵动(平声)相呼应,暗合禅理中“动静相生”的哲思,让文字读来既有规律可循,又不失自然意趣。再看49联“穹碑吞野雾,断碣吐寒星”,上联“穹碑吞野雾”(平平平仄仄),下联“断碣吐寒星”(仄仄仄平平),平仄对仗严丝合缝,“穹碑”的开阔(平声起)与“断碣”的厚重(仄声起)形成对比,平仄的变化恰如禅境中“虚实转换”,引人沉浸。

对仗的工整是对联的灵魂,杨静先生的禅联在“词性相对”“意境相谐”上堪称典范。五字联的对仗讲究“一一对仗”,即上下联对应位置的词性、语法结构完全一致。以47联“冻湖皴古砚,焦墨写遥岑”为例,上联“冻湖”(名词性偏正短语)对下联“焦墨”(名词性偏正短语),“皴”(动词,原指国画技法,此处作“皴染”解)对“写”(动词),“古砚”(名词性偏正短语)对“遥岑”(名词性偏正短语),词性严丝合缝;从语法结构看,上下联均为“主+谓+宾”结构,“冻湖”是施动者,“皴古砚”是动作与对象,“焦墨”是施动者,“写遥岑”是动作与对象,逻辑闭环完整。更难得的是,对仗不仅停留在“形”的工整,更达至“意”的交融——“冻湖”“古砚”勾勒出清冷静谧的文人意境,“焦墨”“遥岑”渲染出苍茫悠远的山水画卷,上下联共同营造出禅者“观物悟道”的空灵之境。48联“地脉通元气,天坑纳太阴”同样精妙,“地脉”对“天坑”(地理意象相对)、“通”对“纳”(动作相对)、“元气”对“太阴”(天地之气相对),词性与意境双重契合,展现出“天地相融”的禅意格局。

韵律方面,五字联虽不似诗词那般严格要求押韵,但需通过平仄的搭配与字词的声调,形成“声韵和谐”的阅读体验。杨静先生的禅联多以“平声字”收尾,如46联“纹”(平)、47联“岑”(平)、48联“阴”(平)、49联“星”(平)、50联“门”(平),平声字声调舒缓,给人以安稳、悠长之感,恰好契合禅意中“宁静致远”的追求。以上联“仄声收尾”、下联“平声收尾”的经典结构,让语句读来有“抑扬顿挫”之美:46联上联“骨”(仄)收尾,短促有力,如“月斧修山”的收束;下联“纹”(平)收尾,绵长悠扬,如“风梭织水”的延展。这种声韵的节奏,正是禅修中“调息养神”的文字映射——通过声韵的引导,让读者在吟诵间放缓心神,步入“山骨水纹”的禅境。50联“雪崩填觉路,云合锁玄门”中,上联“路”(仄)收尾,显“雪崩”的急促;下联“门”(平)收尾,显“云合”的沉静,声韵变化间,禅意的“动静转换”跃然纸上。

二、形意共生:禅联与禅书的艺术融合效果

禅联是“意”的载体,承载着禅理哲思;禅书是“形”的表达,传递着笔墨精神。杨静先生将二者结合,并非简单的“文字书写”,而是让“意”入“形”、“形”载“意”,实现了“形意共生”的艺术效果,让观者在欣赏笔墨之美的同时,更能体悟禅理之深。

从书法风格来看,杨静先生的禅书多以“楷书为基,兼融行书”,楷书的端正严谨,对应禅联中“法理分明”的禅理;行书的流畅灵动,暗合禅意中“不拘一格”的通达。以46联“月斧修山骨,风梭织水纹”的书写为例,“月”“斧”“山”“骨”四字以楷书笔法为主,笔画平直、结构端庄,如同“月斧修山”的沉凝坚定,尽显禅者“守心定性”的执着;而“风”“梭”“织”“水”“纹”等字则融入行书笔意,笔画间多有牵丝连带,却不拖沓,如同“风梭织水”的灵动流转,在“静”中藏“动”。这种“楷行结合”的笔法,让文字不再是孤立的符号,而是成为“禅意的视觉化表达”——端正处见“定力”,灵动处见“自在”,恰如禅修中“外守规矩,内修心性”的境界。再看47联“冻湖皴古砚,焦墨写遥岑”,“冻”“古”“焦”“遥”等字以楷书的厚重打底,凸显“冻湖”“古砚”的苍劲;“皴”“写”“岑”等字以行书的流畅勾勒,展现“皴染”“书写”的灵动,笔墨风格与联意高度契合,让观者一眼便能感受到“清冷悠远”的禅境。

从笔墨运用来看,杨静先生的禅书善用“浓淡干湿”的变化,让笔墨成为“禅意的延伸”。在48联“地脉通元气,天坑纳太阴”中,“地”“脉”“天”“坑”四字用墨浓重,笔画厚重如大地之脉、天空之境,象征“地脉”的深沉、“天坑”的辽阔;“通”“元”“纳”“太”“阴”等字用墨稍淡,笔画轻盈如元气流动、太阴笼罩,凸显“元气”的灵动、“太阴”的柔和;而“气”字以枯笔收束,“阴”字以湿笔收尾,枯湿交替间,暗合“地脉通元气”的“虚实相生”与“天坑纳太阴”的“刚柔并济”。这种笔墨的变化,并非单纯的技巧展示,而是对禅联意境的“二次创作”——墨色的浓淡如同禅理中“显隐相依”,笔画的干湿恰似天地间“阴阳调和”,观者在欣赏笔墨时,便已在不知不觉中步入“地脉连天坑”的禅意世界,实现了“视觉”与“心境”的同频共振。49联“穹碑吞野雾,断碣吐寒星”的书写同样精妙,“穹碑”“断碣”用墨浓重,显石碑的厚重;“野雾”“寒星”用墨清淡,显雾的缥缈、星的璀璨,笔墨的浓淡对比,让“吞雾”“吐星”的画面感跃然纸上,禅意的“苍茫与空灵”扑面而来。

从章法布局来看,杨静先生的禅书注重“留白”与“平衡”,让整幅作品成为“禅意空间的缩影”。五字联的书写多采用“竖排布局”,上下联左右对称,中间留有适度留白,这种“对称留白”的章法,既符合传统书法的审美规范,又暗合禅理中“阴阳平衡”的思想。以50联“雪崩填觉路,云合锁玄门”的布局为例,上联居右,下联居左,上下联字数相等、结构对称,如同“雪崩”与“云合”的对称意境;中间留白处如同“觉路”与“玄门”之间的禅意空间,虚中有实、实中有虚。观者的目光在文字间流转,最终会停留在留白之处,而这“空无”的留白,恰是禅意的核心——如同“雪崩填觉路”后的“空寂”,“云合锁玄门”后的“深邃”,都需要在“空”中才能显现。这种“章法即禅理”的布局,让禅书不再是“文字的排列”,而是“禅境的营造”,观者站在作品前,便如同置身于“雪崩云合”的禅意世界,实现了“艺术欣赏”与“精神沉浸”的统一。

三、当代启示:学习禅联禅书对生命的滋养

在快节奏、高压力的当代社会,人们常常陷入“心为物役”的焦虑,而杨静先生的禅联禅书,恰如一剂“精神良方”——学习禅联禅书,并非单纯追求“文学技巧”或“书法水平”,而是通过与“禅意”的对话,重新审视自我与世界的关系,获得生命的滋养与成长。

学习禅联,能让我们在“字句品读”中学会“观心自省”。禅联的字句看似简单,却藏着深刻的生命智慧:46联“月斧修山骨,风梭织水纹”告诉我们,万物皆有其“雕琢”与“生长”的规律,如同人生需在“沉凝”与“灵动”中寻找平衡;47联“冻湖皴古砚,焦墨写遥岑”提醒我们,即便身处“清冷”之境,也能以“笔墨”为媒,勾勒内心的“悠远”。在学习禅联的过程中,我们不再是“被动阅读”,而是“主动反思”——当我们吟诵48联“地脉通元气,天坑纳太阴”时,会思考自己是否能如“地脉”般扎根生活,如“天坑”般包容缺憾;当我们品味49联“穹碑吞野雾,断碣吐寒星”时,会追问自己是否能在“苍茫”的现实中,守住内心的“星光”。这种“品读即自省”的过程,如同为心灵安装了一面“镜子”,让我们在纷繁复杂的生活中,始终能看清自己的“本心”,不被外界的浮躁所裹挟,实现“内心的安定”。

学习禅书,能让我们在“笔墨实践”中学会“专注当下”。书法创作需要“心、眼、手”的高度协调——提笔时需“凝神静气”,运笔时需“专注笔画”,收笔时需“从容不迫”,任何一丝杂念都会反映在笔墨之中。学习禅书的过程,本质上是“禅修的实践”:当我们临摹46联“月斧修山骨”时,专注于“斧”字的厚重笔画,便放下了对“过去的懊悔”与“未来的焦虑”;当我们调整47联“焦墨写遥岑”中“焦”字的墨色浓淡时,便学会了“顺应自然、不疾不徐”;当我们面对“皴”字的复杂笔画写坏时,便懂得了“接纳不完美、从头再来”。这种“笔墨即修行”的实践,能帮助我们培养“专注力”与“包容心”——在工作中,我们能更专注于“当下的任务”,而非被多任务压得焦虑;在生活中,我们能更包容“他人的不足”与“自己的失误”,而非陷入抱怨与自责。

学习禅联禅书,更能让我们在“艺术与禅意的融合”中学会“诗意栖居”。当代人之所以焦虑,很大程度上是因为“将生活变成了任务”,忘记了“生活本身的诗意”。而禅联禅书,恰能帮我们找回这种“诗意”:当我们能从46联“风梭织水纹”中看到“自然的灵动”,从47联“焦墨写遥岑”中感受到“文人的雅致”,从50联“云合锁玄门”中体悟到“禅境的深邃”,从笔墨的“浓淡干湿”中感受到“生命的节奏”,我们便不再是“生活的过客”,而是“生活的主人”——我们会开始留意窗外的“山水”,欣赏笔下的“笔墨”,享受独处的“宁静”;我们会懂得“慢下来”,在阅读禅联、练习禅书的过程中,感受“时光的美好”;我们会学会“简下来”,放下不必要的“欲望”,回归“本心的纯粹”。这种“诗意栖居”,并非“脱离现实的逃避”,而是“在现实中寻找美好”的智慧——正如46联“月斧修山骨,风梭织水纹”所喻,人生需如“月斧”般坚定雕琢自我,亦如“风梭”般灵动拥抱生活,方能在“山骨水纹”间,寻得内心的安宁。

杨静先生的五副五字禅联禅书,是传统禅文化在当代的生动延续。它以“格律”为骨,展现了传统文学的严谨之美;以“笔墨”为形,传递了传统书法的灵动之韵;以“禅意”为魂,滋养了当代人的精神世界。在学习禅联禅书的过程中,我们不仅能提升“文学与艺术的素养”,更能获得“内心的安定”“专注的能力”与“诗意生活的智慧”——这便是禅联禅书留给我们最珍贵的启示:无论时代如何变迁,唯有“以禅养心”,方能在“雪崩云合”的世事中守住本心;唯有“以艺载道”,方能在“笔墨字句”间,寻得生命的从容与通透。

杨静照片

杨静艺术简介

杨静,湖南汉寿人;1963年4月出生。兜底儿网签约书画艺术家,国家开放大学书画艺术教育研究院研究员,北京艺术传媒学院客座教授、学科带头人,张家界书画院院长,国家一级美术师。上世纪八十年代就读于南京艺术学院。书法、绘画、篆刻兼功。居张家界风景区写生创作二十余年,创造了表现张家界山水画卷的独特技法。书法从二王入手,青年时代苦临诸家碑帖,酷爱弘一法师,曾在自己创作的60幅六尺竖幅山水画上题写了60段弘一法师经典慧语,被知名收藏家收藏。其书法被多位艺术评论家称赞为“具有个性的禅意书体”。曾任中国美术家协会张家界创作中心副主任,中韩日国际书画交流双年展中方代表,《首届旅游杯全国书法篆刻大赛》组委会执行主任。

相关热词搜索:

上一篇:杨静:禅联禅书禅意人生41-45

下一篇:最后一页