杨静:禅联禅书禅意人生51-55

2025-10-19 11:45:45

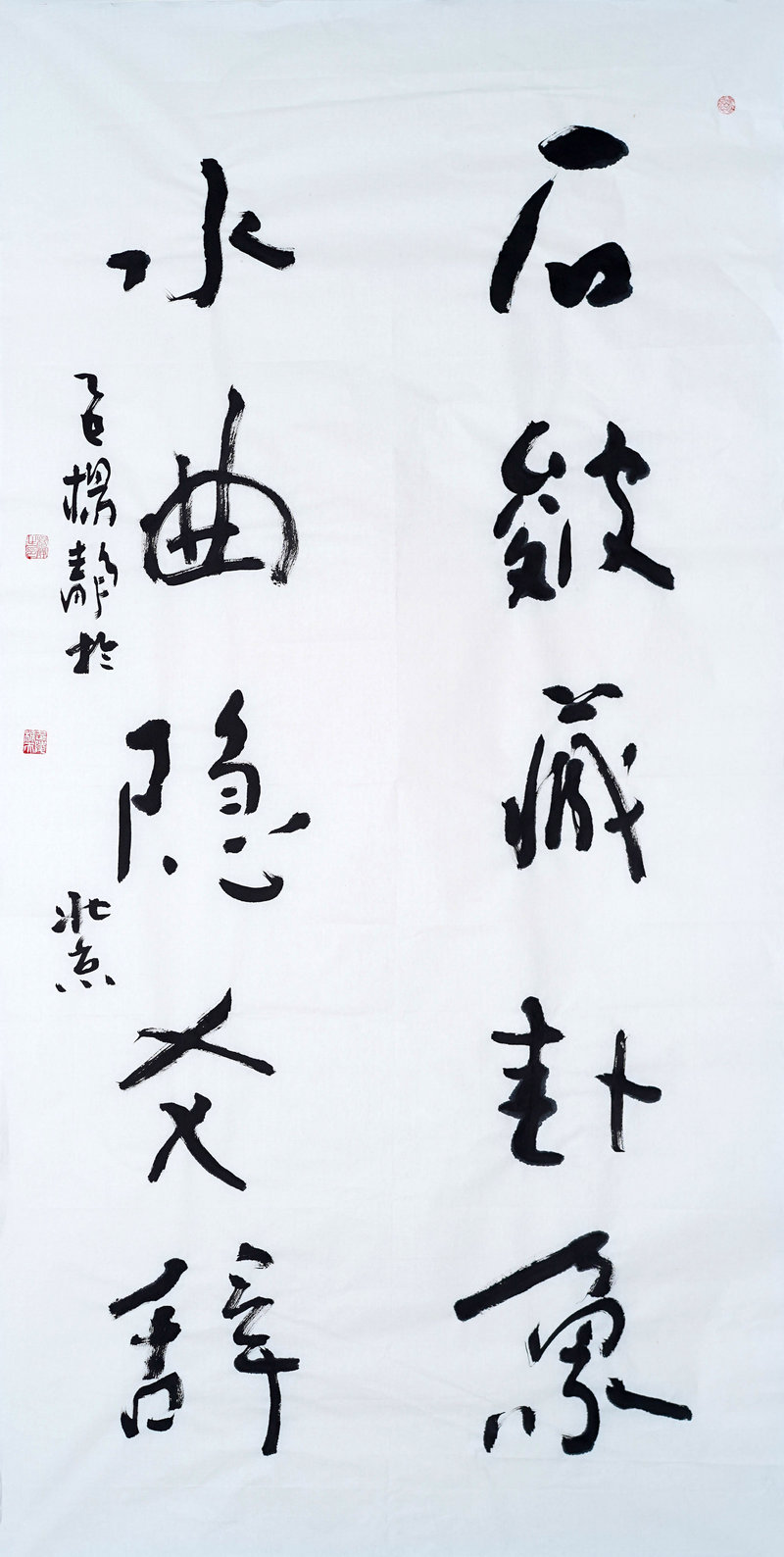

禅联禅书51

释文:石皴藏卦象 水曲隐爻辞 乙巳杨静书于北京

释印:杨静之印 武陵樵夫 润祥鉴赏

规格:140 × 70 cm(8.82平尺)

润格:绘画6000元人民币/平尺

书法2000元人民币/平尺

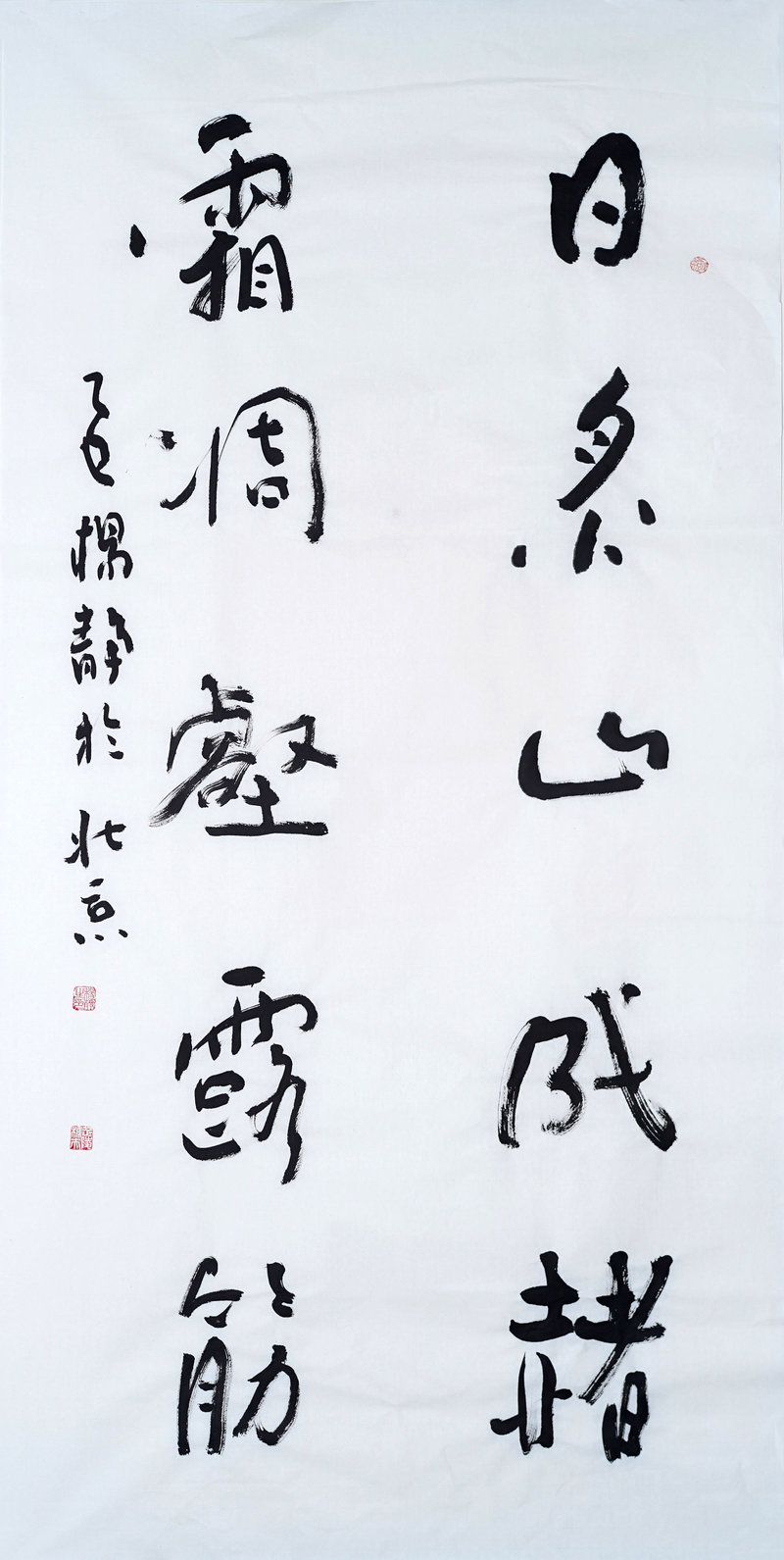

禅联禅书52

释文:日炙山成赭 霜凋壑露筋 乙巳杨静书于北京

释印:杨静之印 武陵樵夫 润祥鉴赏

规格:140 × 70 cm(8.82平尺)

润格:绘画6000元人民币/平尺

书法2000元人民币/平尺

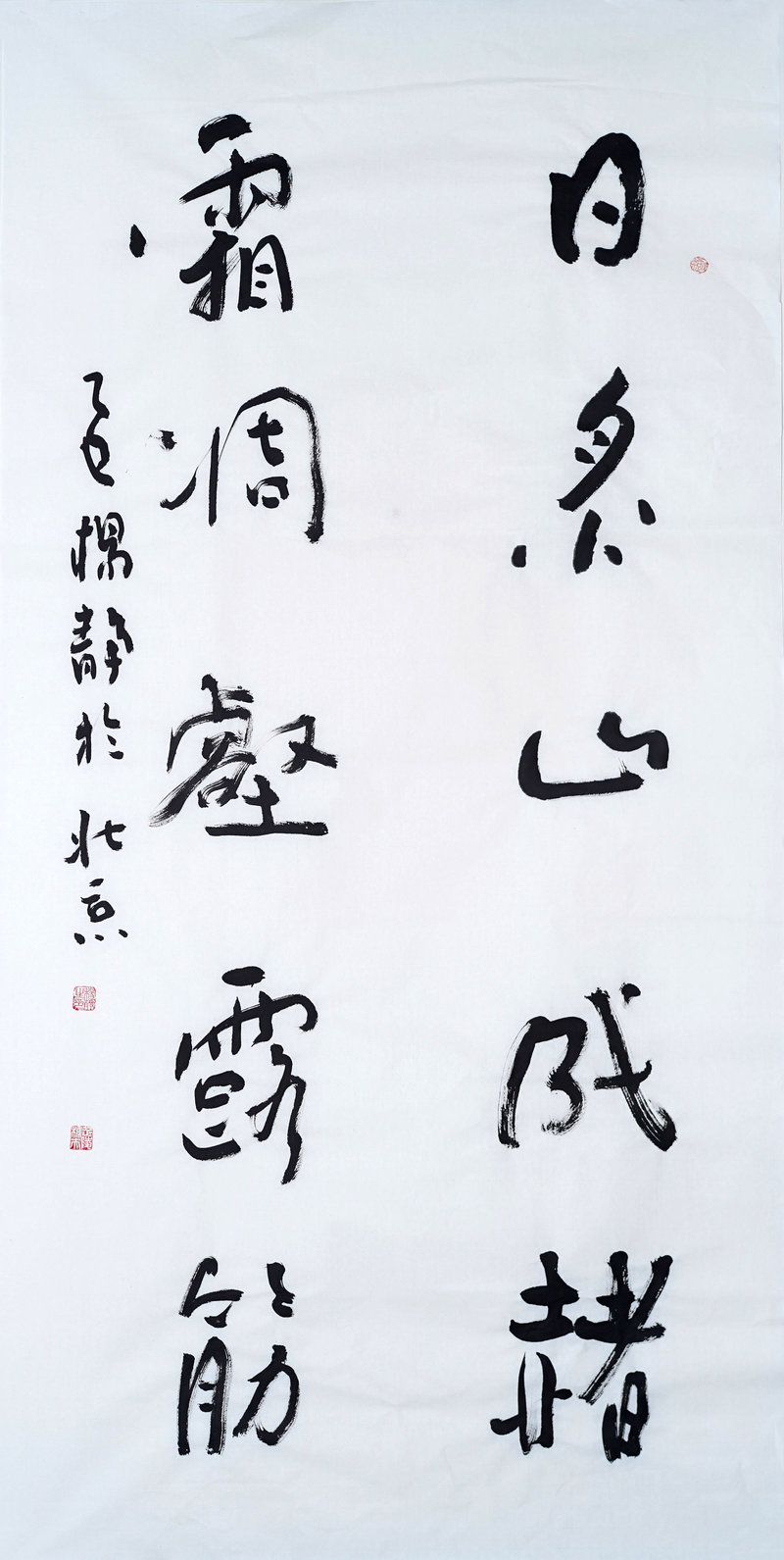

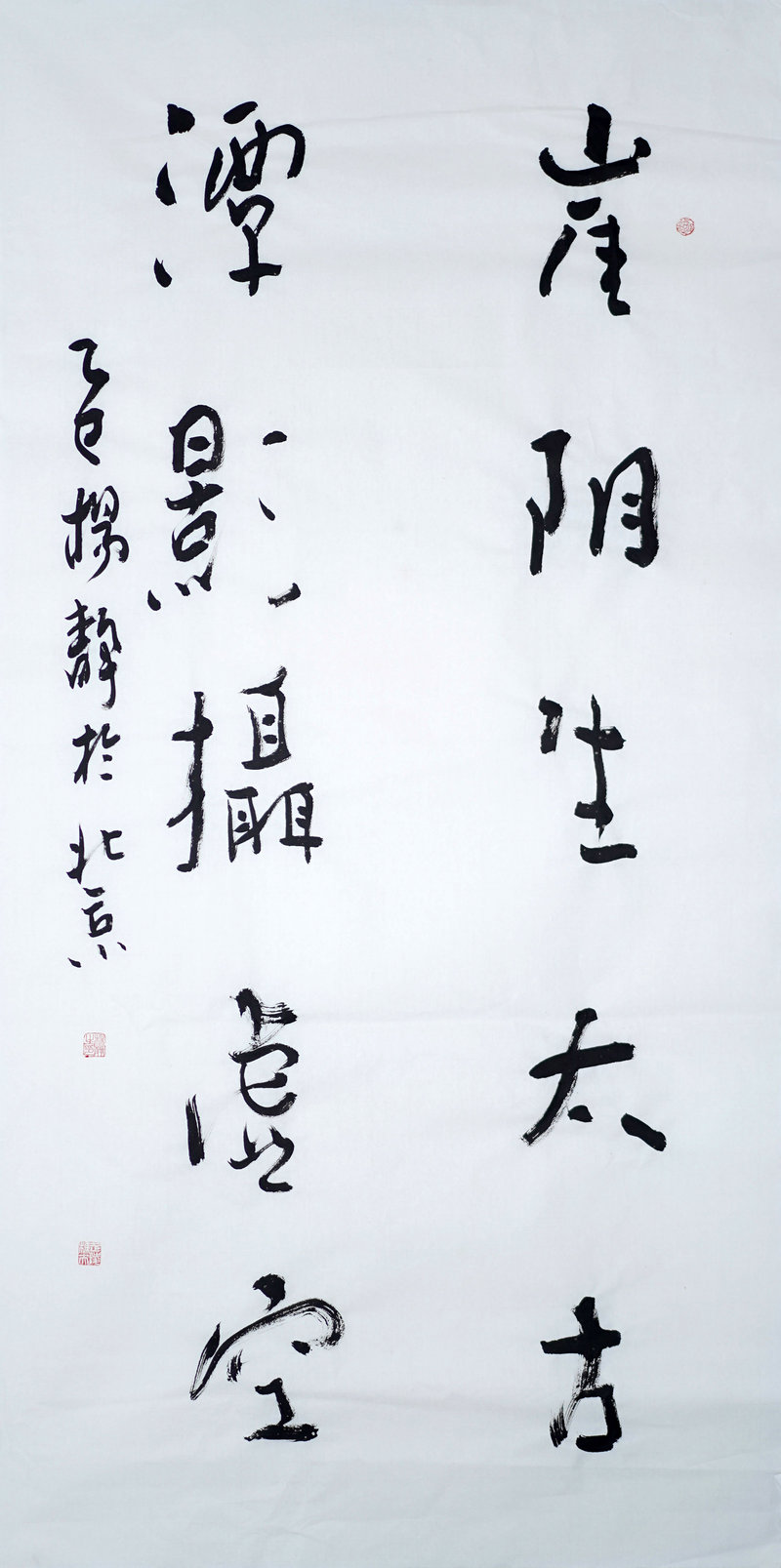

禅联禅书53

释文:崖阴生太古 潭影摄虚空 乙巳杨静书于北京

释印:杨静之印 武陵樵夫 润祥鉴赏

规格:140 × 70 cm(8.82平尺)

润格:绘画6000元人民币/平尺

书法2000元人民币/平尺

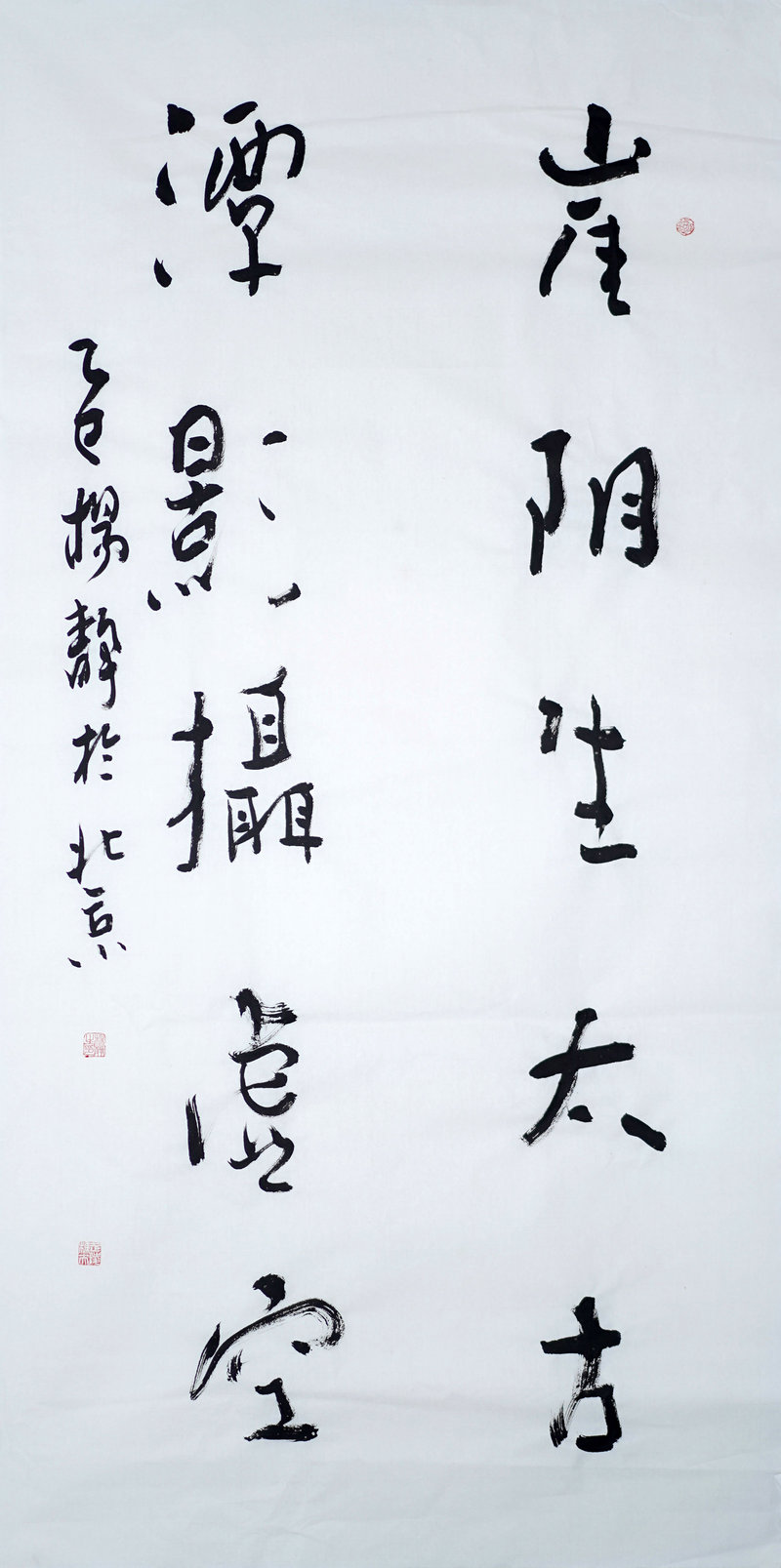

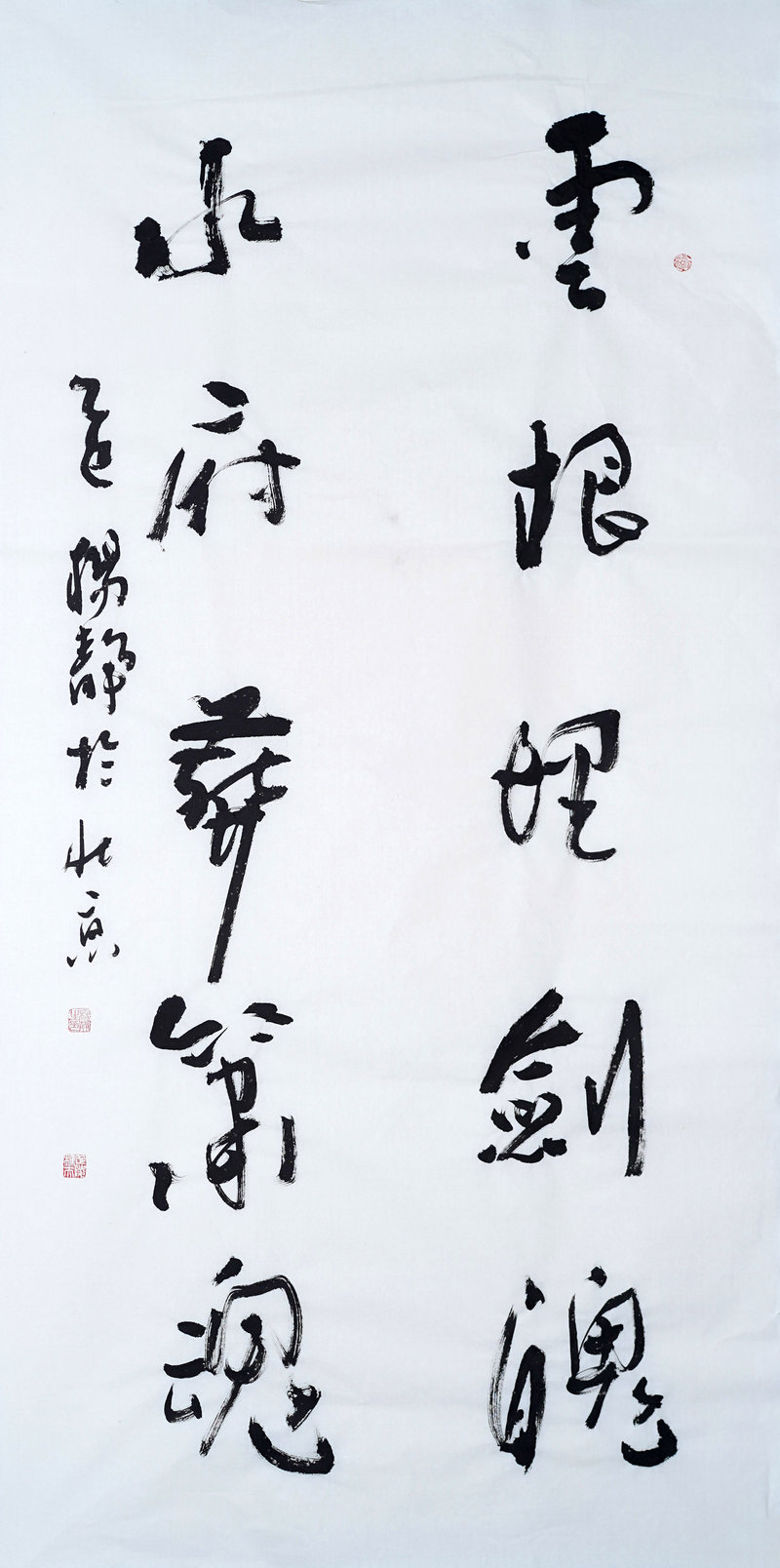

禅联禅书54

释文:云根埋剑魄 水府葬箫魂 乙巳杨静书于北京

释印:杨静之印 武陵樵夫 润祥鉴赏

规格:140 × 70 cm(8.82平尺)

润格:绘画6000元人民币/平尺

书法2000元人民币/平尺

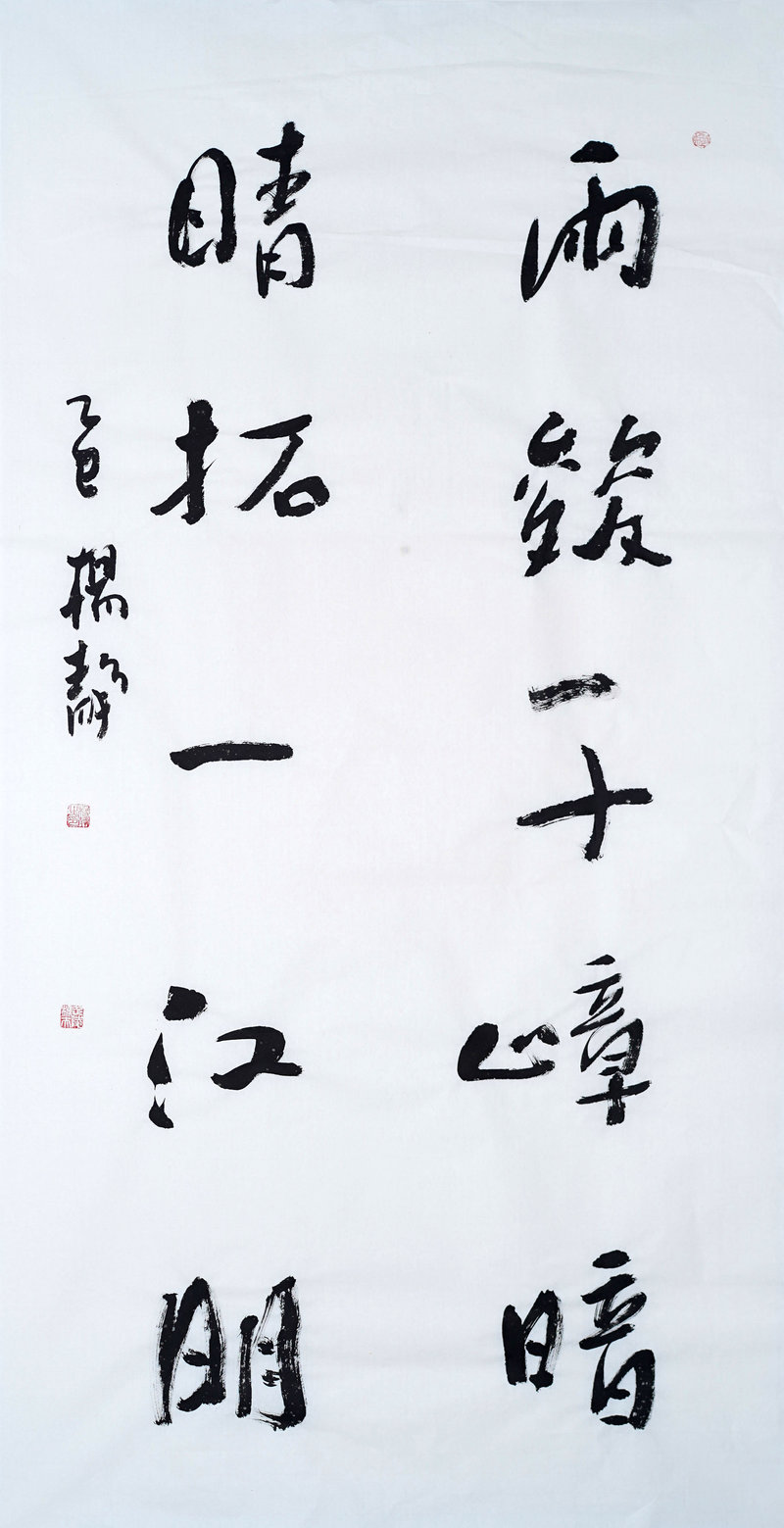

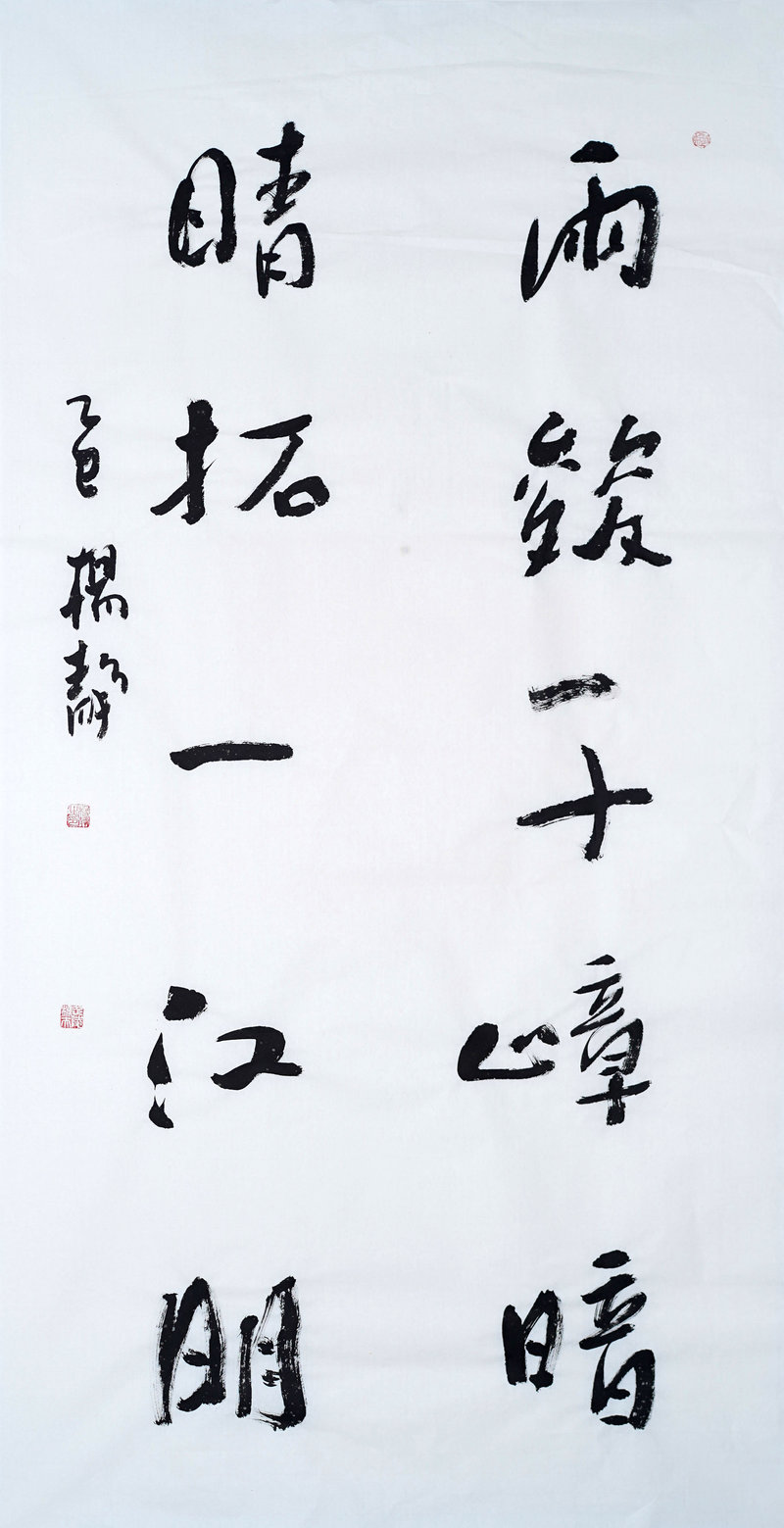

禅联禅书55

释文:雨皴千嶂暗 晴拓一江明 乙巳杨静书于北京

释印:杨静之印 武陵樵夫 润祥鉴赏

规格:140 × 70 cm(8.82平尺)

润格:绘画6000元人民币/平尺

书法2000元人民币/平尺

高润祥评述:山水之美 笔墨之韵 禅理之智

在中国传统文化的精神谱系中,禅与诗、书、画向来有着血脉相连的共生关系。禅之空灵澄澈滋养艺术创作的灵性,艺术之具象表达则赋予禅理可感的形态。杨静的这五副五字禅联,美在实现了“联、书、禅”三者的深度融合,构建起“景、情、理”统一的精神境界。联语以山水为景,书法以笔墨传情,禅理以意境载道,三者相互生发、彼此成就,让作品既有视觉上的审美价值,又有精神上的启迪意义。

五字联的形制本身便蕴含着中式美学的精炼之美,寥寥数字需承载丰富意蕴,非功力深厚者不能为。杨静的这五副禅联,首先在文字创作上便尽显匠心,每一副都以山水自然为载体,暗合禅家“物物皆道”的宇宙观。“石皴藏卦象,水曲隐爻辞”开篇便将自然景观与儒家经典《易经》的哲思相连,石之纹理(皴)暗藏天地运行的卦象,水之曲折隐寓阴阳变化的爻辞,山水不再是单纯的自然景物,而成了承载宇宙规律的象征符号。这种“以小见大”的写法,恰如禅家“于一毫端见十方世界”的智慧,将宏观的哲思浓缩于微观的山水细节之中,为书法创作奠定了深厚的文化根基。

“日炙山成赭,霜凋壑露筋”则以极具张力的笔墨意象,勾勒出自然时序变化中的生命质感。“炙”字写出烈日的炽热,让山石染上赭红之色;“凋”字尽显秋霜的凛冽,使沟壑露出嶙峋筋骨。一“炙”一“凋”,一暖一寒,既描绘出山水在不同时节的具象特征,又暗合禅家对“无常”的认知——万物皆在变化中彰显本真,褪去浮华后的筋骨与本色,正是生命最本真的状态。这种将自然变化与禅理感悟相融合的表达,让山水意象超越了单纯的审美范畴,成为观照生命本质的媒介。

“崖阴生太古,潭影摄虚空”更是将禅的空灵意境推向极致。山崖背阴之处,仿佛凝结着太古时期的静谧与混沌,时间在这里失去了流动的痕迹;清潭倒影之中,收纳了天地虚空的万象,空间在这里达成了虚实的交融。“生太古”与“摄虚空”形成时空维度的呼应,既写出山水的幽远与深邃,又传递出禅家“不执于相”的观照方式——在静谧中感受永恒,在倒影中体悟虚空,正如六祖慧能所言“本来无一物,何处惹尘埃”,山水的空灵正是禅心的写照。

“云根埋剑魄,水府葬箫魂”则在山水意象中注入了人文情怀与历史厚重感。云根之下埋藏的不仅是剑的魂魄,更是古代侠客的风骨与气节;水府之中安葬的不仅是箫的精魂,更是文人雅士的诗意与哀愁。剑与箫作为中国传统文化中极具象征意义的意象,一刚一柔,一武一文,在此与山水相融,既让自然景观多了几分人文底蕴,又通过“埋”“葬”二字传递出禅家“放下执念”的智慧——无论何等英气与才情,最终都将回归自然,与天地同存,这种豁达与超脱,正是禅意人生的核心内涵。

“雨皴千嶂暗,晴拓一江明”以天气变化中的山水景致,诠释了禅家“随缘自适”的生活态度。雨水冲刷让千峰万嶂显得幽暗深沉,晴空万里则使一江碧水豁然开朗。一“暗”一“明”的对比,既描绘出自然景观的瞬息万变,又隐喻着人生境遇的起伏跌宕。禅家认为,顺境与逆境皆是生命的常态,唯有以平常心待之,方能在幽暗时不沉沦,在光明时不张扬,这种“随遇而安”的智慧,通过山水意象的描摹变得具体可感,引人深思。

作为“禅联禅书禅意人生”系列的重要组成部分,这些五字联的价值不仅在于文字的精妙,更在于杨静以书法艺术对禅意的可视化表达。书法作为中国特有的艺术形式,其笔墨节奏、线条质感本身便具有抒情达意的功能,与禅的精神内核有着天然的契合度。杨静的书法创作,无疑深谙此道,将禅的空灵、静谧与灵动融入笔墨之间,使每一幅作品都成为“书为心画”的生动诠释。

从笔墨技法来看,杨静的书法兼具筋骨与韵味,与五字禅联的意境相得益彰。这种根据联语内容调整笔墨风格的创作方式,让书法线条不再是单纯的文字载体,而成了表达意境的重要元素,实现了内容与形式的高度统一。枯笔与瘦笔的运用,不仅增强了书法的视觉冲击力,更精准地传递出联语中“无常”与“本真”的禅理,让观者在欣赏笔墨之美的同时,感受到自然与生命的力量。线条以中锋为主,圆润流畅却不拖沓,如崖阴的静谧、潭水的澄澈,笔墨间留白得当,恰如禅家“留白即天地”的智慧,给观者留下足够的想象空间,在虚实之间体悟虚空的意境。而在笔墨中融入隶书的古朴与行书的灵动,线条兼具刚劲与柔美,既写出剑魄的刚毅,又表现出箫魂的婉转,笔墨的张力与联语的人文情怀相互映衬,尽显禅意中的豁达与超脱。或许会通过墨色的浓淡对比来诠释意境。这种墨色的变化不仅丰富了书法的视觉层次,更将联语中“明暗交替”的禅理转化为可感的笔墨语言,让观者直观感受到禅家“随缘自适”的生活智慧。

在快节奏的现代社会中,人们的心灵难以获得片刻的宁静。杨静的禅联书法作品,恰如一剂清凉剂,以山水的空灵、笔墨的静谧、禅理的深邃,为观者提供了一个精神栖息的港湾。当我们驻足于“崖阴生太古,潭影摄虚空”的作品前,笔墨间的疏朗与静谧会牵引着我们放慢脚步,在山水意象中感受永恒的宁静。

从文化传承的角度来看,杨静的创作无疑为传统禅联书法注入了新的生命力。她既坚守传统,深入挖掘孟子思想、禅家智慧与书法艺术的精髓,又立足当下,以现代的审美视角诠释传统艺术的内涵,让古老的艺术形式在当代焕发出新的光彩。这种“守正创新”的创作态度,不仅为传统书法艺术的传承与发展提供了有益的借鉴,更让禅意人生的智慧在当代社会获得了更广泛的传播与认同。

杨静照片

杨静艺术简介

杨静,湖南汉寿人;1963年4月出生。兜底儿网签约书画艺术家,国家开放大学书画艺术教育研究院研究员,北京艺术传媒学院客座教授、学科带头人,张家界书画院院长,国家一级美术师。上世纪八十年代就读于南京艺术学院。书法、绘画、篆刻兼功。居张家界风景区写生创作二十余年,创造了表现张家界山水画卷的独特技法。书法从二王入手,青年时代苦临诸家碑帖,酷爱弘一法师,曾在自己创作的60幅六尺竖幅山水画上题写了60段弘一法师经典慧语,被知名收藏家收藏。其书法被多位艺术评论家称赞为“具有个性的禅意书体”。曾任中国美术家协会张家界创作中心副主任,中韩日国际书画交流双年展中方代表,《首届旅游杯全国书法篆刻大赛》组委会执行主任。

相关热词搜索:

上一篇:张可之学书札记4┃墨海灯塔——致敬孙过庭《书谱》之泽

下一篇:最后一页