张可之学书札记5┃以情驭笔 法合天地---孙过庭 《书谱》的智慧浸润

2025-10-24 21:45:54

张可之,字文斋。兜底儿网签约书法艺术家,国家开放大学书画艺术教育研究院研究员。1958年出生,羲之故里人。自幼笃爱书艺,60年如一日,痴迷如醉。曾多次入选国内外大展并获奖。2023年央视网络版连续100期推出他用楷、隶、篆、行四种书体创作的作品。

自束发之年与笔墨结缘,迄今已逾六十春秋。在漫长的书法求索之路上,孙过庭《书谱始终为我的创作与修行指引方向。其中“情动形言,取会风骚之意;阳舒阴惨,本乎天地之心”的书法本质论,更是贯穿我学书生涯的核心准则。六十年来,我从初窥门径的临摹者,到渐悟法理的实践者,再到融情于笔的创作者,对这一观点的理解在笔墨耕耘中不断深化,最终明白:书法绝非简单的笔墨技巧堆砌,而是情感与自然的共生,是人心与天地的对话。

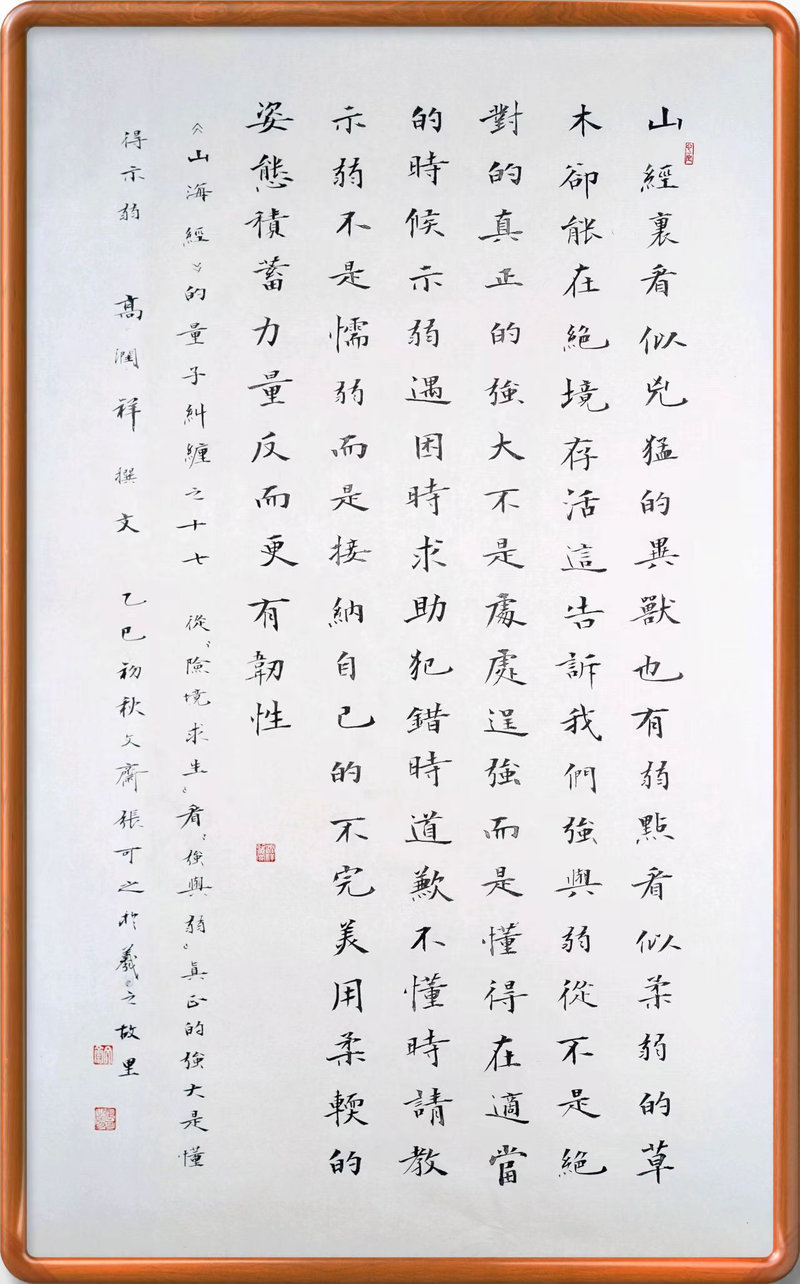

图一

规格:97×60 cm(5.23平尺)

释文:《山经》里,看似凶猛的异兽也有弱点,看似柔弱的草木却能在绝境存活。这告诉我们:强与弱从不是绝对的。真正的强大,不是处处逞强,而是懂得在适当的时候“示弱”——遇困时求助,犯错时道歉,不懂时请教。示弱不是懦弱,而是接纳自己的不完美,用柔软的姿态积蓄力量,反而更有韧性。《山海经》的量子纠缠之十七,从“险境求生”看“强与弱”:真正的强大,是懂得示弱。高润祥撰文,乙巳初秋文斋张可之。

释印: 文斋 张可之印 润祥鉴赏 心画

孙过庭将书法的本质归结为“情动形言”与“本乎天地”,这一论断深刻揭示了书法艺术的双重维度——内在情感的外化与客观自然的内化。年少时初读此句,只当是文人墨客的雅致言说,并未深究其中奥义。彼时的我,沉迷于《书谱》的笔法精妙,整日伏案临摹,力求将每一个笔画的起承转合都复刻到位。然而,无论如何精进技巧,笔下的字迹始终缺少一份灵动与神采,如同精致的木偶,有形而无神。直到中年时期,一次偶然的机会,我在江南春雨中漫步,看细雨打湿柳条,听溪流潺潺作响,心中忽然涌起难以言喻的感动。回到书斋,我铺纸研墨,随性写下“天街小雨润如酥”,笔锋在纸上自然流转,墨色浓淡随心境变化,竟写出了前所未有的韵味。那一刻,我才恍然明白,孙过庭所言的“情动形言”,正是要求书法成为情感的载体。当内心有所触动,这份情感便会通过笔墨传递到纸上,使字迹拥有生命与温度。我便随手写下“人之心灵与自然之心灵契合”的感悟。

六十载的学书经历让我深刻体会到,“情动形言”中的“情”,并非浅尝辄止的情绪宣泄,而是经过沉淀与提炼的真挚情感,是与“风骚之意”相契合的人文情怀。《诗经》的质朴醇厚,《楚辞》的瑰丽浪漫,都是情感的极致表达,而书法正是要汲取这种情感的力量,将其融入笔墨之中。在创作实践中,我常常会在书写前反复品读经典诗文,体会作者的心境与情感。书写杜甫的“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”时,我会刻意加重笔力,用雄浑开阔的章法表现诗人的济世情怀;书写苏轼的“但愿人长久,千里共婵娟”时,则会放缓行笔速度,以圆润流畅的线条传递那份细腻的思念之情。这种情感的融入,让书法超越了单纯的文字书写,成为一种精神的寄托与表达。我曾为一位挚友书写祝寿作品,彼时恰逢他历经坎坷后事业有成,我将这份欣慰与祝福凝于笔端,笔下的“福如东海,寿比南山”虽无繁复的技法,却因情感的真挚而赢得了挚友的珍视。这让我更加确信,情感是书法的灵魂,没有情感的笔墨,终究是无源之水、无本之木。

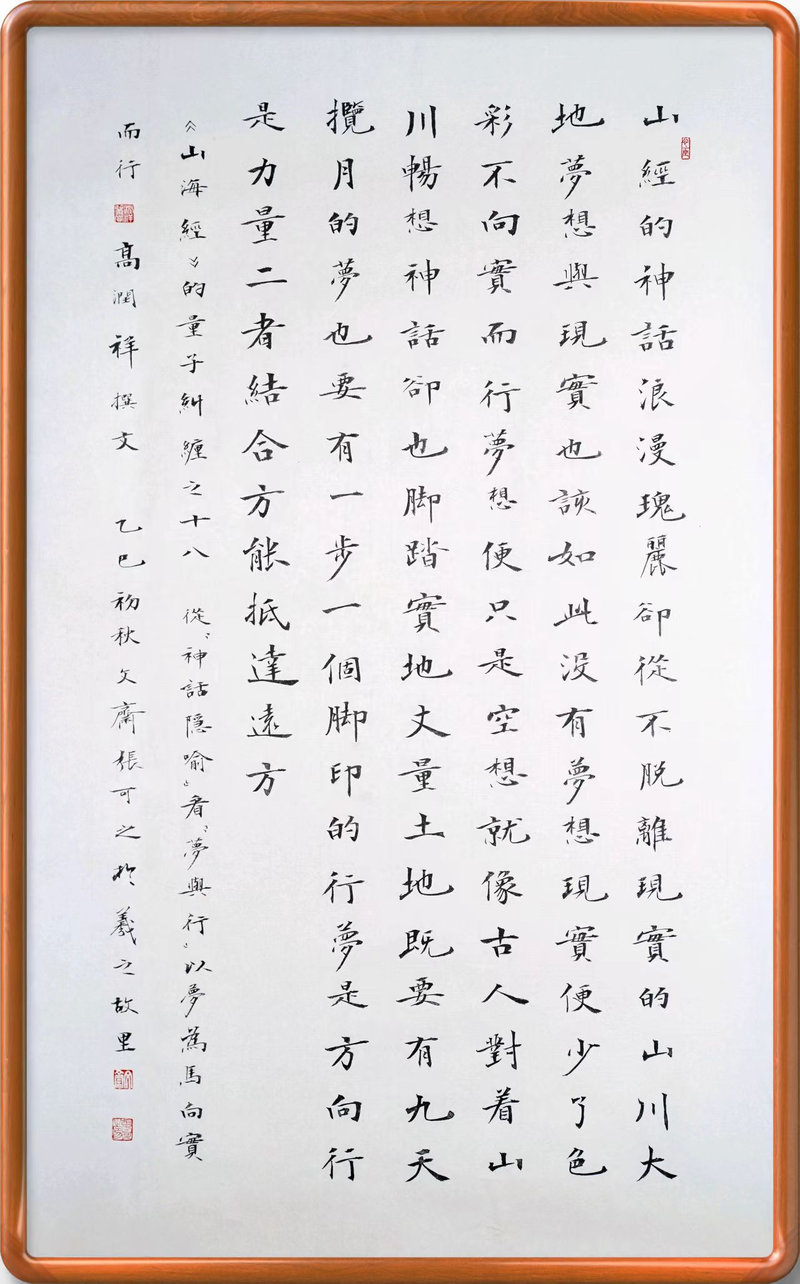

图二

规格:97×60 cm(5.23平尺)

释文:《山经》的神话浪漫瑰丽,却从不脱离现实的山川大地。梦想与现实,也该如此:没有梦想,现实便少了色彩;不向实而行,梦想便只是空想。就像古人对着山川畅想神话,却也脚踏实地丈量土地。既要有“九天揽月”的梦,也要有“一步一个脚印”的行——梦是方向,行是力量,二者结合,方能抵达远方。《山海经》的量子纠缠之十八,从“神话隐喻”看“梦与行”:以梦为马,向实而行。高润祥撰文,乙巳初秋文斋张可之。

释印: 文斋 张可之印 润祥鉴赏 心画

如果说“情动形言”是书法的内在灵魂,那么“本乎天地之心”便是书法的外在法度。孙过庭认为,书法的阴阳变化、刚柔相济,都源于对天地自然的观察与体悟。六十年来,我始终坚持“外师造化,中得心源”,从自然万物中汲取书法的养分。春日里,我观察嫩柳的柔婉,领悟线条的流畅灵动;秋日里,我欣赏松柏的苍劲,体会笔力的沉稳雄健。观察天上的流云,我学会了章法的疏密错落;凝视山间的岩石,我懂得了结构的稳重坚实。这种对自然的体悟,逐渐转化为书写中的自觉追求。在书写竖画时,我会联想到劲松的挺拔,力求笔力遒劲;在处理章法布局时,我会借鉴山水的远近虚实,营造出层次分明的空间感。

孙过庭在《书谱》中强调的“阳舒阴惨”,正是对天地自然阴阳变化的艺术概括。在书法创作中,这种阴阳之道体现为诸多对立统一的元素:墨色的浓与淡、线条的刚与柔、行笔的快与慢、章法的疏与密。六十年来,我不断在实践中探索这种辩证关系,力求达到“违而不犯,和而不同”的境界。比如在书写草书时,我会在快速行笔中适当停顿,做到“留不常迟,遣不恒疾”,使线条既有飞动之势,又不失沉稳之态;在墨色运用上,我会根据情感表达的需要,交替使用浓墨、淡墨、干墨、湿墨,让画面富有层次变化,如同自然中的阴阳交替,生生不息。这种对天地之道的遵循,让我的书法逐渐摆脱了刻意雕琢的痕迹,趋向于自然本真的境界。

随着年岁的增长,我对“情动形言,取会风骚之意;阳舒阴惨,本乎天地之心”的理解,更增添了一份人生的厚度。六十载风雨沧桑,悲欢离合皆沉淀于心底,成为书法创作的不竭源泉。当我在书写中融入对人生的感悟,笔墨便多了一份从容与深邃。如今的我,早已不再执着于技巧的完美,而是更注重情感的真实表达与自然法理的有机结合。书写时,我会让心灵回归宁静,让情感自然流淌,让笔墨在纸上自由呼吸,正如孙过庭所遵循的“欲书先散怀抱,任情恣性”。这种创作状态,让我感受到书法带来的极致愉悦,也让我对书法艺术的本质有了更为深刻的认知。

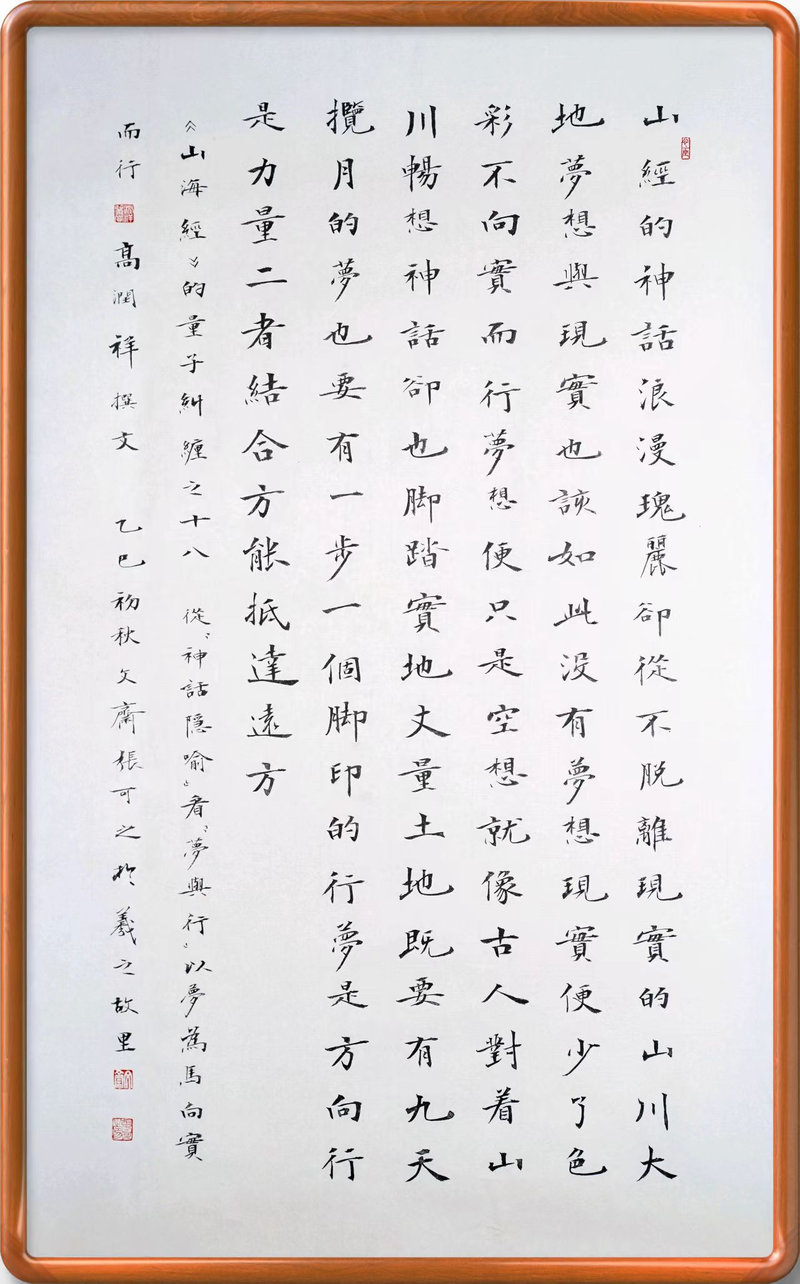

图三

规格:97×60 cm(5.23平尺)

释文:《山经》的山川历经千年依旧,而人生不过百年。看似“瞬”与“恒”对立,实则相通:山川的永恒,藏在每一次日出日落的刹那;人生的意义,藏在每一个认真生活的瞬间。不必慨叹时光短暂,用心过好每一天:晨起的一杯热茶,睡前的一本好书,与亲友的一次畅谈……这些刹那的美好,便是属于你的“永恒”。《山海经》的量子纠缠之十九,从“山川永恒”看“瞬与恒”:于刹那间,见永恒。高润祥撰文,乙巳初秋文斋张可之。

释印: 文斋 张可之印 润祥鉴赏 心画

孙过庭的《书谱》中“情动形言,本乎天地”的书法本质论,是我终身践行的艺术信条。它让我明白,书法不仅是一门技艺,更是一种修行。在笔墨与纸的碰撞中,我们既可以抒发内心的情感,又可以体悟天地的大道。六十载岁月流转,笔墨相伴,初心未改。未来的日子里,我仍将以《书谱》为指引,在书法的道路上继续求索,用笔墨书写对生活的热爱,对自然的敬畏,让这份古老的艺术在新时代绽放出更加璀璨的光芒。而这份源于《书谱》的智慧,也将如同陈年佳酿,在岁月的沉淀中愈发醇厚,滋养着我的笔墨人生,直至生命的尽头。

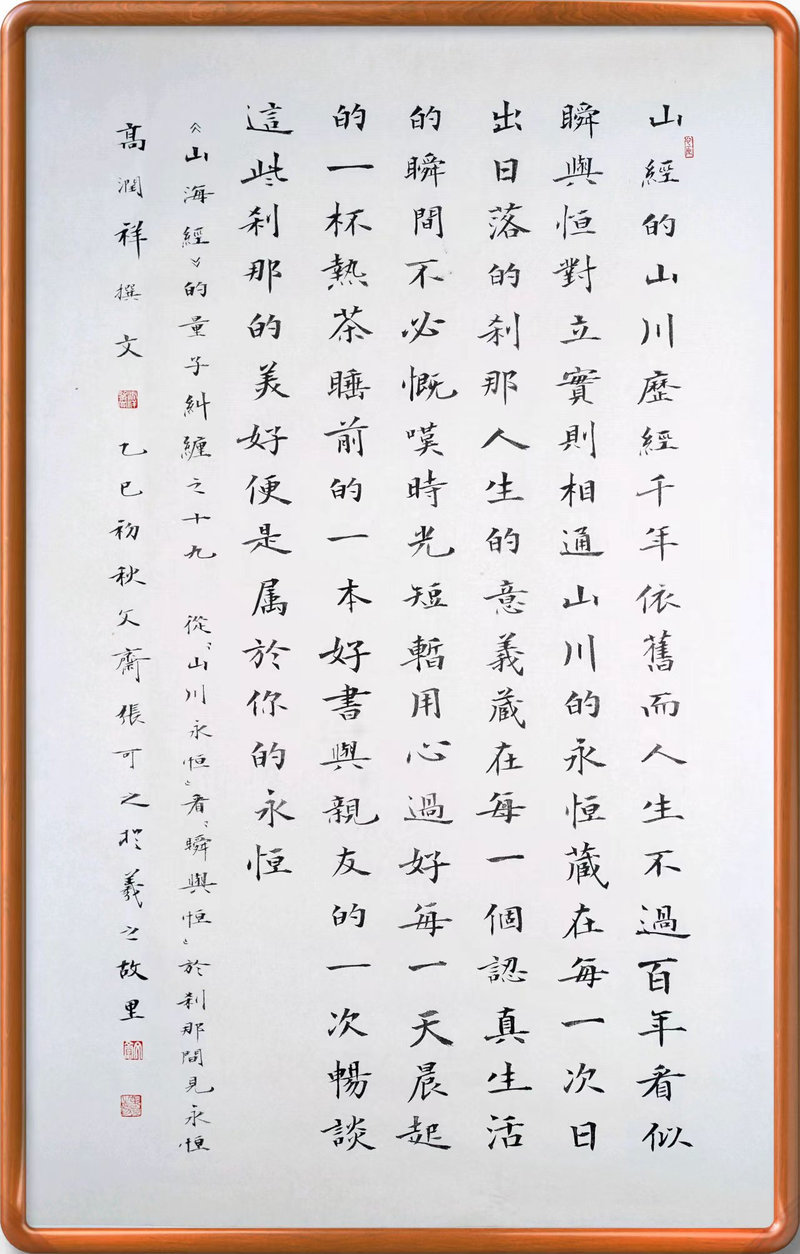

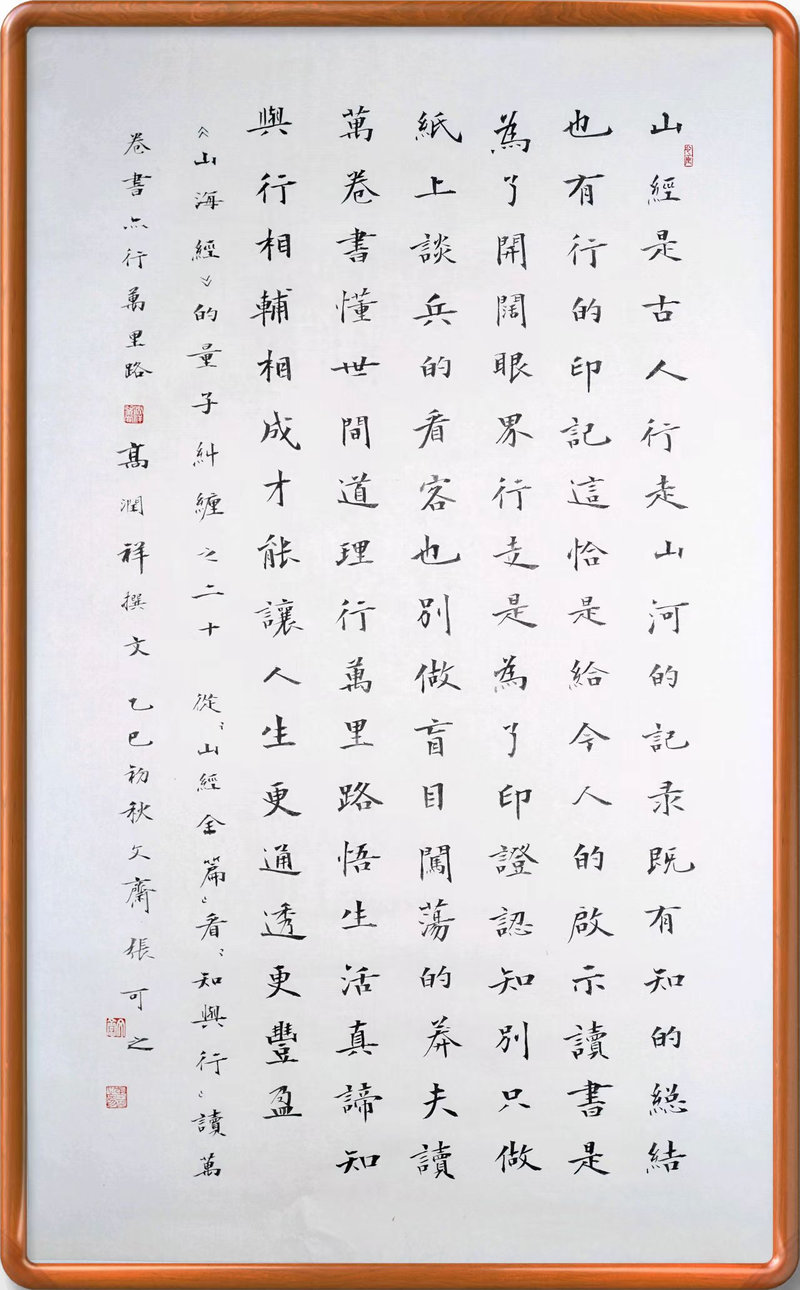

图四

规格:97×60 cm(5.23平尺)

释文:《山经》是古人行走山河的记录,既有“知”的总结,也有“行”的印记。这恰是给今人的启示:读书是为了开阔眼界,行走是为了印证认知。别只做“纸上谈兵”的看客,也别做“盲目闯荡”的莽夫。读万卷书,懂世间道理;行万里路,悟生活真谛。知与行相辅相成,才能让人生更通透,更丰盈。《山海经》的量子纠缠之二十,从“山经全篇”看“知与行”:读万卷书,亦行万里路。高润祥撰文,乙巳初秋文斋张可之。

释印: 文斋 张可之印 润祥鉴赏 心画

相关热词搜索:

上一篇:杨静:禅联禅书禅意人生56-60

下一篇:最后一页