兜底儿网名帖大全: 114 先秦书法 2

2015-06-08 11:05:22

陈曼簠

春秋 楚王孙铜钟铭

楚簋

楚簋2

夨令簋

陈侯簋

爯簋

楚王酓鼎

西周 大师虘簋

大克鼎

西周 达盨盖

大盂鼎

西周 大簋盖

西周 大鼎

(冬戈)方鼎

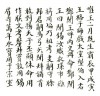

簠是祭祀和宴客时盛放黍,稷、稻、梁等饭食的器具。此莆是战国早期齐国器,文字记述了陈曼为其皇考献叔作器的情况。此簠4行22字。现藏上海博物馆。

金文发展到战国时期,体势、笔法都发生了变化,改变了西周金文圆浑厚重的作风。《陈曼簠》字取纵式,从笔画的齐整和字距、行距的均匀分布来看,已呈小篆体势的雏形。虽然小篆继承了秦系文字的传统(如《秦公簋》、《石鼓文》等),但无疑也会受到东土文字如《陈曼簠》一类字体的影响。

铭文书法具有极响的名气。在齐国书法崇尚方势流派中,它脱颖秀出,以精劲谨严,用笔纵锐横方为战国早期古文的又一重要体势。书法规整秀丽、优美典雅,同雄重庄严的西周金文相比已有很大不同。从文字的造型和书法的风格看,都已显示出向小篆过渡的迹象。它为研究金文向小篆的过渡提供了实物资料。

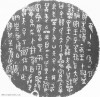

春秋 楚王孙铜钟铭

楚王孙铜钟,广东省博物馆藏 高59、甬长20、铣距30.5厘米。

铭文:正面钲部为“唯正月初吉丁亥王孙遗者择”;正面右鼓为“其吉金自作和”;正面左鼓为“钟中访□阳元”。背面钲部为“鸣孔皝余尊旬于国皝皝□□万年”;背面右鼓为“无諆□万孙子”;背面左鼓为“永保鼓之”。

楚簋

楚簋,西周中期后段(懿王世),1978年4月陕西武功县苏坊乡任北村西周铜器窖藏。

通高22、口径18.6、腹深11.6厘米,重3.8公斤。

弇口鼓腹,兽首衔环耳,圈足下有三个小足。盖沿、口下及圈足饰窃曲纹,盖上和腹部饰瓦纹,盖的捉手内饰团鸟纹。

【铭文】隹(唯)正月初吉丁亥,王各(格)于康宫,中(仲倗)父内又(入右)楚立中廷,内史尹氏册命楚赤巿(韍)、(銮)旂,取)五寽(锊),(司)啚官(鄙馆)、内师舟。楚(敢拜稽)首,疐(扬)天子不(丕)显休,用乍(作尊簋),(其)子子孙孙迈(万)年永宝用。

楚簋2

楚簋,西周中期后段(懿王世),1978年4月陕西武功县苏坊乡任北村西周铜器窖藏。

失盖。通高16.5、口径18.6、腹深11.9厘米,重3.45公斤。

弇口鼓腹,兽首衔环耳,圈足下有三个小足。盖沿、口下及圈足饰窃曲纹,腹部饰瓦纹。

【铭文】隹(唯)正月初吉丁亥,王各(格)于康宫,中(仲倗)父内又(入右)楚立中廷,内史尹氏册命楚赤巿(韍)、(銮)旂,取)五寽(锊),(司)啚官(鄙馆)、内师舟。楚(敢拜稽)首,疐(扬)天子不(丕)显休,用乍(作尊簋),(其)子子孙孙迈(万)年永宝用。

夨令簋

作冊夨令簋,西周早期。1929年“出土於洛陽邙山的馬坡”。通高25、口徑17釐米。長子口,鼓腹,獸首雙耳,下有方垂珥,圈足下連鑄方座,方座四角又有矩形足。口下飾浮雕犧首和圓渦間簡化夔紋,腹飾鉤連雷紋。

郭沫若、陈梦家均将夨令器定为成王,唐兰先生根据夨令尊彝铭文中的“康宫”,提出他的“康宫”原则,认为乃康王之宗庙,故凡有“康宫”之器,年代必在康王之后,故改定为昭王,参见他的《西周铜器断代中的康宫问题》和《论周昭王时代的青铜器铭刻》二文。唐先生之说后已得到多数学者赞同,且近年考古新发现也一再证明了他的看法。

【銘文】隹(唯)王于伐楚,白才(伯在)炎,隹(唯)九月既死霸丁丑,乍(作)冊夨令(尊宜)于王姜,姜商(賞)令貝十朋、臣十家、鬲百人,公尹白(伯)丁父兄(貺)于戍,戍冀?乞(司訖),令??(敢揚)皇王,丁公文報,用?(稽)後人亯(享),隹(唯)丁公報,令用(深揚)于皇王,令??(敢揚)皇王?,用乍(作)丁公寶?(簋),用(尊)事于皇宗,用鄉(饗)王逆(復),用(僚)人,婦子後人永寶,雋冊。

注:夨读cè。意思:1、倾头,引申为倾侧。见《说文·夨部》。按从大,上象侧头,与“夭”同意。“夭”象右侧,“夨“象向左侧。2、西周晚期古国名。

陈侯簋

陈侯簋,现藏于上海博物馆,为西周晚期之物。通高12.4、口径20厘米,重2.64公斤。呈侈口、折沿、浅腹略鼓,口沿下饰火纹,有浮雕的兽首居中,腹饰波曲纹,两端饰有对称之龙型耳。器底铸有铭文3行15字:“敶(陈)侯乍(作)嘉姬宝(簋),迈(其万)年子子孙孙永宝用”。记为姬夫人作此簋。

此种形制的簋在周朝十分常见,并相沿至汉唐。宋代此种器型为瓷器借鉴,两宋官窑用器多见此型。元代见有此种形制之青花器。明代清代均有类似形制的铜香炉,可以说是历经三千年而不衰了。

爯簋

爯簋,西周。簋铭7行48字,其中“一子”合文若按2字计,共得49字。从铭文内容和字体风格看,此器的制作年代当在西周中期。在已知的西周铜器铭文中,作于西周中期的簋(《集成》8·4322)、方鼎一(《集成》5·2789)、方鼎二(《集成》5·2824)、班簋(《集成》8·4341)、繁卣(《集成》10·5430)、簋(《集成》8·4159)、毛公方鼎(《集成》5·2724)、免簋(《集成》8·4240)、免瑚(《集成》9·4626)、免尊(《集成》11·6006)、免盘(《集成》16·10161)等器铭文的字体风格与本铭相近似。一般认为,所作诸器和班簋等作于穆王时期,免所作诸器作于懿王时期。本铭的字体风格,似略晚于器、班簋,而早于免器。

本铭中有不少语词是青铜器铭文中首次出现的,如“享卲(昭)”、“旂(祈)”、“德言”、“余一子”等。而“競”字的写法,不但可以纠正过去学者在字形认识上的错误;也许在中国球类运动史方面,更有其重要意义。

【铭文】白(伯)乍(作)爯宗彝,其用夙夜享卲(昭)文神,用旂(祈)沬(眉)寿。朕文考其巠(经)姬、白(伯)之德言,其競余一子;朕文考其用乍(措)氒(厥)身,念爯?(哉)!亡匃(害)

簋铭的大意是说:伯为爯制作了这件用于宗庙祭祀的礼器,爯拿它来早早晚晚享祭已故的先人,以祈求长寿。我的亡父能遵行姬、伯夫妇之德言,强盛我这一个儿子。我的亡父会将这一点置于我的身上,并长念爯啊!没有祸害!

楚王酓鼎

楚王酓鼎,战国晚期。1933年安徽寿县朱家集李三孤堆(今属长丰县朱集乡)楚王墓。通高53、口径45.5、腹深28厘米。直口,一对附耳,平蓋沿下折,蓋上有三個H形鈕,正中有一個銜環鈕,器底微外鼓,三蹄足甚高。蓋和耳滿飾菱形紋和雲紋組成的幾何紋,腹部有一道凸弦紋,其上亦飾菱形紋和雲紋組成的幾何紋,足上部飾浮雕獸面。

【銘文】楚王酓(熊悍),隻(戰獲)兵銅,正月吉日,(室鑄鐈鼎)之盍(蓋),共(以供)歲(嘗),(冶)師史?(秦),(佐)苛(爲)之,集脰(廚)。楚王酓?(熊悍),?隻(戰獲)兵銅,正月吉日,?喬鼑(室鑄鐈鼎),(以供)歲(嘗),(冶)師盤埜,(佐秦)忑(爲)之,集脰(廚)。三楚。

西周 大师虘簋

【銘文】正月既(朢)甲午,王在周師(量)宮。旦,王各大(格太)室,即立(位)。王乎(呼)師(晨)召太師虘入門,立(中)廷。王乎(呼)宰曶易(錫)太師虘虎裘。虘(拜稽)首。(敢)對?(揚)天子休,用乍(作)寶(簋)。虘(其)萬年永寶用。唯十又二年。

大师虘簋,高18厘米,口径21.5厘米,足径23厘米。此器为西周晚期标准器,内容记载周王册命赏赐,对研究西周晚期历史具有非常重要的历史和学术价值。

大师虘簋器传1941年陕西西安出土,据著录传世两件,今分别藏于上海博物馆和北京故宫博物院。此器低体垂腹,形制很特殊,尤其腹两侧的龙耳,甚为少见,经与上海的器形纹饰校对,应是第三件大师虘簋。

大师虘簋器盖同铭,各铸七行七十字,记载周王十二年正月既望甲午日,王命令师晨引导大师虘进入师量宫,又命令宰曶赏赐给大师虘的物品为虎皮的裘衣。

大克鼎

大克鼎为西周孝王时期器物,又名克鼎和膳夫克鼎,是西周晚期著名的青铜器。1890年陕西省扶风县法门寺任村出土,与此鼎同出的还有小鼎七件、盨二件、钟六件、镈一件,都是膳夫克所作之器。因此称此鼎为大克鼎,小鼎为小克鼎。高93.1厘米,重201.5公斤,口径75.6厘米,是仅次于大盂鼎的西周第二大青铜器。它是周孝王时大贵族克为颂扬国君、祭祀祖父所铸,距今有2800多年。鼎腹内壁亦铸有铭文2段,共28行,290字,其内容一是歌颂祖父佐助周室的功绩,记述自己由此蒙受余荫,被周孝王任命为大臣;二是记载其受赏赐的物品,其中有服饰、田地和大量的奴隶。现藏上海博物馆。

此鼎铭文洋洋洒洒,无论在布局书写上、还是铸造效果上都十分精美,字体大小统一不失灵动,圆润古拙不失劲健,呈出一种舒展,端雅的风尚。

西周 达盨盖

达盨盖 西周中期。1984年陕西长安县马王镇张家坡西周墓。通高0.7、长12、厚0.2厘米。这是镶在漆盨盖上的同板,漆盨已朽没,只留下青铜圈足和盖、器内的铜板。铜板中间微鼓,呈弧形,背面中央有一小钮,中有穿孔。

【铭文】隹(唯)三年五月既生霸壬寅,王才(在)周,执驹于滆,王乎(呼)巂趩召 ?(达),王易(锡达)驹。 ?(达拜稽)首,对(扬)王休,用乍(作)旅盨 。

大盂鼎

大盂鼎为周康王时期器物,是现存西周青铜器中的大型器,造型浑厚典丽,是世间珍宝。相传此鼎于清道光间在陕西省眉县礼村出土,当地郭氏所得,后归周雨樵,同治年间左宗棠以重金购得,又归苏州潘祖荫,解放后,潘氏后人损献国家。

大盂鼎铭文内壁有铭文二百九十一字。其内容为:周王告诫盂(人名),殷代以酗酒而亡,周代则忌酒而兴,命盂一定要尽力地辅佐他,敬承文王,武王的德政。其书法体势严谨,字形,布局都十分质朴平实,用笔方圆兼备,具有端严凝重的艺术效果。开《张迁碑》、《龙门造像》之先河。以书法成就而言,大盂鼎在成康时代当据首位,是西周早期金文书法的代表作。

西周 大簋盖

【铭文】隹(唯)三年二月初吉丁亥,王才(在)周,各(格)大(太)庙,白右(伯佑)师兑,入门,立(中)廷,王乎(呼)内史尹册令(命)师兑:余既令女疋(命汝胥)師龢父,(司左)右走馬,今余隹 ? (唯申)乃令(命),令女(命汝) ?? (司)走馬,易女(錫汝秬)鬯一(卣)、金車、(賁較)、朱虢(鞹)、(靳)、虎冟(冪)、熏(纁)裏、右厄(軛)、(畫)、(畫?)、金甬(筩)、馬(四)匹、攸(鋚)勒,師兌 ?? (拜稽)首, ? (敢)對 ? (揚)天子不(丕)顯魯休,用乍 ? (作朕)皇考釐公( ? 簋),師兌(其)萬年,子子孫孫永寶用。

三年师兑簋,西周晚期。通高22.7、口径19.2厘米,重4.36公斤。

西周 大鼎

通高:39.7cm,宽:38.7cm,重:12.56kg。此鼎平沿外折,深圆腹,有二立耳,三蹄足。器口下饰二道弦纹。现藏北京故宫博物院。鼎内壁有铭文8行82字:

唯十又五年三月既霸丁

亥,王在侲宫,大以厥友守。

王飨醴,王呼膳夫召

大,以厥友入攼。王召走马,

令取谁三十二匹赐大。大拜,稽

首。对扬天子丕显休,用作

朕烈考已伯盂鼎。大其

子子孙孙万年永宝用。

其大意是说:在十五年三月,月相为“既霸”的丁亥日,王在侲宫,大与其僚属担负保卫任务。王举行大飨之礼,王命近臣膳夫召大,命大与其僚属进入宫内担负保卫任务。王又召武官走马,命他取出32匹赤色黑尾的雄马赐给大。大拜,叩头。为答谢和宣扬天子伟大的美意,做了这件纪念其光荣的父亲的鼎。大的子孙后代万年永远宝用这个鼎。

(冬戈)方鼎

1975年3月陕西扶风庄白村西周墓出土,现藏陕西省扶风县博物馆 通高27.5厘米,口长17厘米,宽26厘米,重6500克。

这件西周中期冬方鼎,通高27.5厘米,口宽26厘米,口长17厘米,重6500克。圆角长方形,两立耳,四柱足,平盖。鼎腹口小底大,垂腹,底近平。鼎盖两端各有一长方形孔,恰与两立耳相套接,不使鼎盖错动。盖中央有一环钮,以便揭提。盖顶的四隅各有一个矩形立扉,倒置成足,可使鼎盖变成俎案。此器设计独具匠心,其鼎盖作法为商周青铜器所罕见,弥足珍贵。

全器仅在颈部饰有带状纹饰,其下界以弦纹。纹饰分四面组成,每一面由两个呈对称的顾首夔龙纹构成独立的纹饰单元,四面由四对、八条夔龙互相衔接构成一周纹饰带。夔纹呈横置S形,垂冠,回首,翼及下卷尾呈刀形,无腹足,又称为“变形夔”、“回首夔”、“顾龙”纹等。鼎、盖分铸。鼎耳、足、腹合范浑铸。鼎腹四壁分四范合成,在四角可见合范痕迹。底、足连范,由四范合成,在每一鼎足的内侧可见明显的范痕。全器内外分布着均匀的浅绿色铜锈,惟底部外侧鲜见绿锈,呈黑漆古状,十分光素。器盖有铭文65字,1975年3月陕西扶风庄白村西周墓出土,现藏陕西省扶风县博物馆。