兜底儿网名帖大全: 119 先秦书法 7

2015-06-14 13:22:02

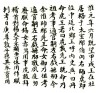

1 秦公簋(上博)

秦公簋,春秋早期(公元前770年—前7世纪上半叶),甘肃礼县大堡子山出土,上海博物馆藏,为春秋早期秦国国君的礼器。造型具有西周晚期同类器物的遗风,敛口,鼓腹,盖有大捉手。器身装饰兽目交连纹、垂鳞纹、横条沟纹,盖沿和口沿每组纹饰间还设有上下相反的浮雕兽首,殊为奇特。器、盖同铭5字,记为秦公用器,具有重要的研究价值。

2 司母戊

司母戊大方鼎为中国商代晚期的青铜器。1939年于河南安阳殷墟商代晚期墓出土。因腹内壁铸有“司母戊”三字而得名。亦有人释作“后母戊”,后母戊即商王武丁妻子之一的妇妌。该鼎造型庄严雄伟。长方形腹,每面四边及足上部饰兽面纹。双耳,外侧饰双虎噬人首纹。四足中空。高1.33米,口长1.10米,重达875千克。用陶范铸造,鼎体(包括空心鼎足)浑铸,其合金成分为:铜84.77%,锡11.44%,铅2.76%,其他0.9%。

司母戊鼎是前已发现的中国古代形体最大和最重的青铜器,在世界上也是仅见的,反映出商代青铜冶铸业具有极高水平。现藏于中国历史博物馆。

司母戊鼎是迄今出土的所有鼎中最大最重的,它还有一段传奇的经历。1939年3月,这只鼎出土于河南安阳侯家庄武官村吴玉瑶家的农田中,因鼎太重太大,移动困难,人们便想锯断大鼎,然后运出,但仅锯一足,便锯不断,于是悄悄地把鼎埋起来。后来消息走漏,日本人来搜索未成,便出价70万圆伪币收购,当地人们巧妙地送出另外一鼎,算将此鼎留下。

抗战胜利后,1946年6月,大鼎重新掘出,但已失去一耳(后来补上),先存放于安阳县政府。同年十月底,当时国民政府主席蒋介石60寿辰,当地驻军将大鼎作为寿礼,用专车运抵南京,蒋介石指示拨交中央博物院筹备处保存,值1948年夏,该鼎首次公开展出,蒋介石亲临参观并在鼎前留影,可见受重视程度之高。后来,国民党政府曾想将此鼎运往台湾,终因过于困难,才打消了这一念头,建国后,此鼎存于南京博物院,1959年拨交中国历史博物馆,现已成为镇馆之宝。

3 西周 三年师兑簋

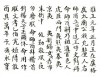

【铭文】隹(唯)三年二月初吉丁亥,王才(在)周,各(格)大(太)庙,白右(伯佑)师兑,入门,立(中)廷,王乎(呼)内史尹册令(命)师兑:余既令女疋(命汝胥)師龢父,(司左)右走馬,今余隹 ? (唯申)乃令(命),令女(命汝) ?? (司)走馬,易女(錫汝秬)鬯一(卣)、金車、(賁較)、朱虢(鞹)、(靳)、虎冟(冪)、熏(纁)裏、右厄(軛)、(畫)、(畫?)、金甬(筩)、馬(四)匹、攸(鋚)勒,師兌 ?? (拜稽)首, ? (敢)對 ? (揚)天子不(丕)顯魯休,用乍 ? (作朕)皇考釐公( ? 簋),師兌(其)萬年,子子孫孫永寶用。

三年师兑簋,西周晚期。通高22.7、口径19.2厘米,重4.36公斤。

4 西周 十三年兴壶

十三年兴壶,西周中期。1976 年12月陕西省扶风县庄白村一号西周青铜器窑藏出土,陕西省周原博物馆藏。通高59.6cm,口径16.9cm。腹围108cm,腹深44cm,重26000g。长颈,扁腹,龙首衔环,颈饰凤鸟纹,盖缘和腹部饰鳞纹,盖顶饰长冠凤鸟,圈足饰波曲纹。盖榫和颈外壁同铭文56字,大意为:十三年九月戊寅日, 父陪同在成周的师徒淲宫入见周王,接受命服的册赐.此壶为懿王十三年铸器。

5 西周 四年兴盨

四年兴盨,西周。

6 使夷敦

7 师寰簋

师寰簋,西周宣王(晚期)。高27厘米,重9.18千克,口径22.5厘米,底径24.3厘米。现藏上海博物馆。盛食器。器形甚大。宽腹,圈足,下置三兽足。腹部两侧有大龙耳,下垂珥。造型庄严而浑厚。盖线及器口饰兽目交连纹,其余均为平行脊纹。盖器同铭,各铸十行一百十七字,盖少四字。大意为:淮夷以前是缴纳布帛财物等贡赋的臣民,现在它的首领竟敢迫使奴隶们停止生产,反叛王宫,造成了东国的混乱。命令师寰率领虎臣和齐国、莱国等联军征伐淮夷,消灭冉、翼、铃、达四个首领,从而胜利班师。铭文提供了周室与淮夷之间政治和经济关系的重要史料。

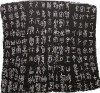

8 史墙盘

史墙盘为西周恭王史官墙所作的礼器 。器形宏大,制造精良。1967年于陕西扶风庄白村出土。现藏于陕西扶风周原文物管理所。盘高16.2厘米,口径47.3厘米。圆形,浅腹,双附耳,圈足。腹饰鸟纹,圈足饰窃曲纹。内底铸有铭文18行284字,文章使用的四言句式,颇似《诗经》,措词工整华美,有较高的文学价值。铭文前半部分颂扬西周文、武、成、康、昭、穆诸王的重要政绩,后半部分记述墙所属的微氏家族的家史,与文献记载可相印证,是研究西周历史的重要史料。铭文字体为当时标准字体,字形整齐划一,均匀疏朗,笔画横竖转折自如,粗细一致,笔势流畅。有后世小篆笔意。《牆盘》年代久远,其中许多文字已无法辨认,留待研究金文学者探考。

9 十五年趞曹鼎

西周恭王,通高二三 .四、口径二二.九厘米。上海博物馆藏。立耳,垂腹,三柱足内侧作平面形,器口俯视呈三角圆形。腹上部饰一周回顾式龙纹。铭文五十七字,记恭王在宗周父庙的射庐行射礼,趞曹因受到恭王赏赐的各种攻防兵器,遂作此鼎以宴飨朋友。此鼎铭文中之纪年,对研究西周恭王在位年限极有价值。传世尚有一件七年趞曹鼎,形制纹饰与此相异,然铭文字体文例却相似,两器相传同出于关中地区。

【铭文】隹(唯)十又五年五月既生霸壬午,龏(恭)王才(在)周新宫,旦,王射于射卢(庐),史趞易(曹锡)弓矢、虎卢、九、胄、毌、殳,趞(曹敢)对,(曹)(拜稽)首,(敢)对(扬)天子休,用乍(作)宝鼎,永乡倗(飨朋友)。

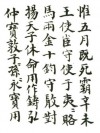

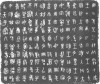

10 颂鼎

《颂鼎》是西周晚期的青铜器,共有三个鼎,还有同名曰“颂”的簋五件、壶两件。其铭文记载西周王朝中册命典礼的时间、地点、王位、受命者等,是研究上古政治史的重要资料。这里选择其中最大一器的铭文以供欣赏。上海博物馆藏。通高31.4、口径32.9厘米,重9.82公斤。

从书法方面来看,《颂鼎铭文》是西周晚期金文大篆中成熟意味最明显的作品,被后世称为临习金文的最理想的范本之一。

《颂鼎铭文》的风格特点是比较开阔大方、空间分布疏朗多姿,线条配置讲究粗细均匀,变化中有控制,是金文书法中较为严谨与理性的典型。特别是结字,在某种程度上甚至可窥出后世《石鼓文》的某些美感信息来。此外,字距与行距之间,在大致平正的同时,也讲究小局部的错落与穿插。

【銘文】隹(唯)三年五月既死霸甲戌,王在周康卲宮。旦,王各大(格太)室,即立(位)。宰引右(佑)頌入門,立中廷。尹氏受(授)王令(命)書,王乎(呼)史虢生冊令(命)頌。王曰:頌,令女(命汝)官?(司)成周貯二十家,監?(司)新(造),貯用宮御。易女(賜汝)玄衣黹屯(純)、赤巿(韍)、朱黃(衡)、(鑾)旂、攸(鋚)勒,用事。頌??(拜稽)首。受令(命)冊,佩(以)出,反入堇章(返納覲璋)。頌?(敢)對?(揚)天子不(丕)顯魯休,用乍?(作朕)皇考龏弔(龔叔)、皇母龏始(龔姒)寶(尊)鼎。用追孝,?(祈)匃康、屯右(純佑)、彔(通祿)、永令(命)。頌(其)萬年(眉壽),?(畯)臣天子,霝冬(靈終),子子孫孫寶用。

11 西周 颂簋

西周晚期 颂簋。通高30、宽45厘米(通盖高13.2、腹深6.6、口径10.4寸)。沿口鼓腹,兽首双耳,下有垂珥,圈足下有三个兽面象鼻形足,隆起的盖上有圈状捉手。盖上和器腹饰瓦沟纹,盖沿和器口下饰窃曲纹,圈足饰垂鳞纹。

铭文字数,盖、器同铭,各152字(其中重文2)。

铭文释文为隹(唯)三年五月既死霸甲戌,王才(在)周康卲(昭)宫。旦,王各大(格太)室,即立(位)。宰引右(佑)颂入门,立 □ (中)廷。尹氏受(授)王令(命)书,王乎(呼)史虢生册令(命)颂。王曰:颂,令女(命汝)官 □ (司)成周贮,监 □ (司)新 □ (造)贮用宫御。易女幺(赐汝玄)衣黹屯(纯)、赤巿(韨)、朱黄(衡)、 □ (銮)旗、攸(鋚)勒。用事。颂 □□ (拜稽)首。受令(命)册,佩 □ (以)出,反入堇章(返纳觐璋)。颂 □ (敢)对 □ (扬)天子不(丕)显鲁休,用乍 □ (作朕)皇考龏吊(恭叔)、皇母龏始(恭姒)宝 □□ (尊簋)。用追孝, □ (祈)匃康 □ 、屯右(纯佑), □ 彔(通禄)、永令(命)。颂 □ (其)万年 □□ (眉寿)无强(疆), □ (畯)臣天子霝冬(灵终),子孙永宝用。

12 西周 颂壶

颂壶 西周晚期。通高六三厘米。台北故宫博物院藏。造型与散车父壶基本相同。椭方体,兽首衔环耳。盖钮及圈足饰并列式鳞纹,盖沿饰兽目交连纹,颈及腹分别饰浮雕状波曲纹和双体交龙纹。盖榫铸铭文一百四十九字,记载三年五月甲戌,周王在康昭宫册命颂管理成周貯廿家,监司新造,貯用宫御,并赐给命服、銮旂等。颂便铸造了祭祀皇考恭叔、皇母恭姒的宝壶。这篇铭文详尽记载了周王对颂的一次册命仪式,命辞详细,程序完整,对研究西周册命制度有重要参考价值。

13 史颂敦

铭文释读:

隹三年五月、丁子,王在宗

周,令史颂:德穌(蘇、蘓[苏]祖文)灋(法),双(友)里君

百生,帥堣(从享从禺)盩于成周。休又

乍(作)酱(从將从鼎)彝。颂其萬(万)年無(无)疆。日

遅,天子覠(从日从尹从見)令,子=孙=其永宝用。

注释:

百生——百姓始称。

堣——原文从享从禺,享旁多隶定为禺土旁。

酱——原文从將从鼎,鼎之别种,楷书无对应字,或从其祖文鼎,或以酱代替。

遅——原文从辵从匚从羊。

覠——原文从日从尹从見,楷书无对应字,前人释读为显。

14 师友敦

15 师虎敦

【銘文】隹(唯)元年六月既朢甲戌,王才(在)杜,(格)于大(太)室,丼白内右(伯入佑)師虎,即立(中)廷,北(嚮),王乎(呼)内史吳曰:冊令(命)虎,王若曰:虎,(載)先王既令(命)乃且(祖)考事,啻(嫡)官(司左)右戲緐(荊),今余隹(唯)帥井(型)先王令(命),令女(命汝更)乃(祖)考,啻(嫡)官??(司左)右戲緐荊,苟?(敬夙)夜勿灋?令(廢朕命),易女(錫汝)赤舄,用事。虎?(敢拜稽)首,對(揚)天子不(丕)魯休,用乍??(作朕烈)考日庚(伯尊簋),子子孫孫(其)永寶用。

師虎簋 西周中期後段(懿王世) 通高15.2、口徑23.9釐米,重4.72公斤。失蓋,體較寬,弇口鼓腹,獸首耳,矮圈足向外撇。通體飾瓦溝紋。

16 西周 师遽簋盖铭

【銘文】隹(唯)王三祀亖(四)月既生霸辛酉,王才(在)周,客(格)新宮,王(誕)正師氏,王乎(呼)師(朕)易(賜)師遽貝十朋,遽(拜稽)首,(敢)對(揚)天子不休,用乍(作)文考旄弔(叔尊簋),世孫子永寶。

师遽簋盖铭 西周中期(恭王世) 傳陝西岐山出土(隴右金石錄1.3) 高5.2、口徑18.5釐米,重1.5公斤。蓋面隆起,上有圈狀捉手。飾瓦紋。

17 西周 师嫠簋

师嫠簋 西周。

18西周 散伯车父鼎

散伯车父鼎,西周中期后段。1960年春陕西扶风县法门公社召陈村一座西周铜器窖藏。通高 28.2 、口径 28.1 、腹深 13.5 厘米 ,重 7.7 公斤。立耳敛口,平沿外折,三足呈兽蹄形,鼎底略平。口下饰窃曲纹,足跟饰兽面纹。

【铭文】隹(唯)王(四)年八月初吉丁亥,白(散伯)车父乍(作)姞(尊)鼎,(其)万年子子孙永宝。