兜底儿网名帖大全: 139 汉代书法十则 2

2015-07-05 14:39:32

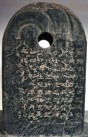

1 樊敏碑

《樊敏碑》,拓本纵255cm,横117cm,隶书,22行,行29字,有篆额阴文“汉故领校巴郡太守樊府君碑”2行12字,碑阴刻北宋眉山邱常与南宋眉山程勤懋题跋,碑首以两兽蟠其上。

东汉建安十年(205年)三月,此碑立于四川芦山(今芦山县),刘盛刻,息喿书。虽见于宋人著录,但碑一度佚失,清道光年间重出土。

杨振方在其《碑帖叙录》中评价此碑:“石质粗而锋芒多杀,无从定其笔法高下,而一种古穆之气终不可磨灭。”

故宫所藏《樊敏碑》清拓本,其中“大”字未损,有朱翼盦题签,并有“师曾眼福”等印7方。

此碑著录于宋赵明诚《金石录》、洪适《隶释》,清孙承泽《庚子销夏记》、陆增祥《八琼室金石补正》。

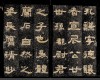

2 居延汉简

释文:华商尉史周育当为 君牛不相当杀廿 予恩己决恩不

释文:永光四年十月尽五年九月戍卒折伤牛车出入薄 建昭二年十月尽三年九月吏受府记 竟宁元年正月吏妻子之入关致籍 建始五年四月府所下礼分算书 鸿嘉二年五月以来吏对会入官夹

甘肃北部的额济纳河流域之古“居延”地区,在一九三0年和一九七二年两次发掘中,获简牍三万余枚。古居延地区是驻军屯田之地,故简牍内容涉及政治、军事、日常生活等各个方面。因是日常实用文书,书写时随意自如,其书法便呈现出轻松直率之意。

3 汉池阳令张君碑

汉池阳令张君碑,东汉,右石存高102cm,左下石存高42cm,合宽82cm。现藏故宫博物院。

碑右刻石存文9行157字,左下刻石存文5行41字,隶书体,存字宛如新刻,书文刻字极有劲力,是汉碑代表作之一。此碑之大块发现于清道光间,先归端方,后归周季木收藏。小块原藏于山东柯昌泗处,后同归周季木收藏。最早考证此碑者为吴士鉴,认为碑文中的西乡侯是三国时期魏西乡侯张既,故定名“魏西乡侯兄残碑”,后周季木、杨树达、余嘉锡否定此说,杨、余考定碑文中的西乡侯为东汉桓帝时期的张敬,故定碑名为“汉池阳令张君碑”,已普遍被接受。另一残块据拓片尚有5行70字。

录文:(残)西乡侯之兄冀州刺史之孝也盖张仲兴周室/(残)缵乃祖服体明性喆宽裕博敏孝友恭顺著于/(残)之咸位南面竞德国家犹昔八虞文王是咨世 /(残)书悦古今兄通声称爰发牧守旌招主簿/(残)理左右□宜器有特达计拜郎中除茂陵侯/(残)唱实和为俗所仇君耻侉比愠于群小换 /(残)复换征羌崇保障之治违勿剗之化开义遏/(残)罚折中户四既盈礼乐皦如帝简其奉迁池/(残)虽姜公树迹雚檀流称步骤逾否君参其中/(残)养晧以道自终君秋/(残)光国之名殁宜见录/(残)追惟烈祖钦述高风/(残)辞佚自后共身体而就/(残)颂其名当究王爵景命/

4 景君碑

此碑全称《汉益州太守北海相景君铭》,又名《北海相景君碑》。汉汉安二年(143)立,隶书,纵288厘米,横105.6厘米, 碑文17行,行23字。篆额“汉益州太守北海相景君铭”2行12字,碑阴有隶书54人题名。存山东济宁。碑文记景君殁后,门下属吏慕其德而为之树碑之事。景君,不著名字,北海任城(今山东济宁)人。尝属司农,官元城(今河北大名县东)令、益州(治滇池,在今四川晋宁县东)太守、北海相。汉安二年卒。

此碑一反汉隶多方扁的特征,字形稍长,结体宽博,笔画平直方劲,有凌厉万钧之势。竖笔多作“倒薤”(悬针)状,在汉隶中独树一帜。明王世贞谓其“书法故自古雅”(《弇州山人稿》)。清孙承泽也称其“方整有分法。王元美称之曰‘古雅’,非溢美也。”(《庚子消夏记》)。翁方纲云:“元吾竹房(丘衍)《三十五举》云,‘隶书须是方劲古拙,斩钉截铁,挑拨平硬如折刀头,方是汉隶”,此语惟是碑可以当之。”(《两汉金石记》)杨守敬云:“隶法易方为长,已开峭拔一派,郭兰石(尚先)谓‘学信本(欧阳询)书,当从《郑固》、《景君》入’,可谓探源之论。”(《激素飞清阁平碑记》)康有为云:“古气磅礴,曳脚多用籀笔,与《天发神谶》相似,盖以和帝以前书皆有篆意。”(《广艺舟双楫》)

5 居摄两坟坛刻石

清以前发现的西汉石刻甚少,据宋尤袤《砚北杂记》说:“闻自新莽恶称汉德,凡有石刻,皆令仆而磨之,仍严其禁。”赵明诚《金石录》仅著录《居摄两坟坛》、《五凤刻石》两种。今藏于曲阜孔庙的《居摄两坟坛刻石》篆书弥为珍贵。

清方朔评此刻书法“篆法古婉曲折,笔画多寡随势为之,不拘于纵横方格也。相其手笔,在汉篆中超出《嵩岳少室》、《开母》二石铭之上,周鼓秦刻而后此为后劲”。

6 汉 建宁残碑

汉《建宁残碑》,长67厘米,宽43厘米,厚28厘米。碑文残存六行五十字。1976年冬出土于山西临猗县城关公社翟村。现藏运城地区博物馆。

7 开母庙石阙铭

东汉延光三年(123年)刻,阙以石条垒成。在河南省登封县嵩山开母庙遗址。“开母”原名“启母”避汉景帝名讳而改,启为夏禹子,铭记夏禹治水事迹。是《嵩山三阙》之一。铭文分成二段,《金石萃编》载:每段均高一尺八寸五分,宽八尺九寸五分。字凡共二十行,满行十二字,下段题名十行,满行七字。《开母庙石阙铭》的篆书,书法古朴,是汉代篆书的名迹。较《少室石阙铭》为严谨,比李斯诸刻方紧,而秦篆浑朴茂美之气,'尚依稀可见。近人康有为《广艺舟双楫》称其“茂密浑劲”不为过誉。

此阙石质粗劣,历时久远,故缺损亦多,《校碑随笔》以“玄”字右下角未损者,为明代拓本。上海艺苑真赏社有影印本行世。清冯之鹏评此铭:“汉碑皆隶书,其篆书者绝少。此与《少室铭》实一时一手所作。篆法方圆茂满,虽极剥落,而神气自在。其笔势有肥瘦,亦有顿挫,与汉缪篆相似。”

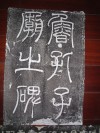

8 孔谦碑

《孔谦碑》,又称《孔谦墓碣》,东汉永兴二年(公元154年)立。圆首有穿孔,高0.83米,宽0.52米,厚0.22米,无题额,碣文8行,每行10字,隶书阴刻,记述孔谦生平。孔谦为孔宙的第六子,早亡,无什么事迹,故碣文简少。至宋,由欧阳修载入《集古录》,始被后人所重视。隶书古拙苍朴,字法规范,章法严谨。

9孔君墓碣

《孔君墓碣》,又称《孔少垂墓碑》,东汉永寿元年(公元155年)刻石。碣首高1.20米,宽0.47米,厚0.13米。额题“孔君之墓”,篆书阴刻。碣文大都残缺漫漶,存字无多,计8行,每行15字记述孔少垂生平。右下角磨光,刻翁方纲题记。此孔君的名讳无可考查,惟碣文有“孔子十九世孙”句,当知是孔宙,孔彪的兄弟行。清乾隆58年(公元1793年)发现于孔子墓围墙外,移入孔庙,现藏于汉魏碑刻陈列馆。

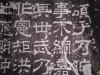

10孔羡碑

《孔羡碑》又称《魏鲁孔子庙碑》、《孔羡修孔庙碑》。三国魏黄初元年(220年)立。碑现置山东曲阜孔庙同文门内。该碑拓本纵188cm,横84cm,隶书,22行,行40字。额篆书“鲁孔子庙之碑”6字。碑左方有宋嘉祐七年(1062年)张稚圭正书题记,谓为梁鹄书,但无确据。此碑记载的是魏封孔子第二十一世孙议郎孔羡为宗圣侯并奉孔子祀,修孔庙,置吏卒守卫之事。

此碑书风遒劲寒俭,茂密雄强,为魏隶代表。洪适在《隶释》中以为“魏隶可珍者四碑,此为之冠。”赵崡在《石墨镌华》中云:“此碑结法古质遒健。”

故宫藏该碑明拓本。浓墨精拓,其中“體”字“曲”旁尚存,“谓崇”已连,“千载”之“载”左上角损。有朱翼盦题签。

《孔羡碑》在宋赵明诚《金石录》,清顾炎武《金石文字记》、翁方纲《两汉金石记》等书中均有著录。

《樊敏碑》,拓本纵255cm,横117cm,隶书,22行,行29字,有篆额阴文“汉故领校巴郡太守樊府君碑”2行12字,碑阴刻北宋眉山邱常与南宋眉山程勤懋题跋,碑首以两兽蟠其上。

东汉建安十年(205年)三月,此碑立于四川芦山(今芦山县),刘盛刻,息喿书。虽见于宋人著录,但碑一度佚失,清道光年间重出土。

杨振方在其《碑帖叙录》中评价此碑:“石质粗而锋芒多杀,无从定其笔法高下,而一种古穆之气终不可磨灭。”

故宫所藏《樊敏碑》清拓本,其中“大”字未损,有朱翼盦题签,并有“师曾眼福”等印7方。

此碑著录于宋赵明诚《金石录》、洪适《隶释》,清孙承泽《庚子销夏记》、陆增祥《八琼室金石补正》。

2 居延汉简

释文:华商尉史周育当为 君牛不相当杀廿 予恩己决恩不

释文:永光四年十月尽五年九月戍卒折伤牛车出入薄 建昭二年十月尽三年九月吏受府记 竟宁元年正月吏妻子之入关致籍 建始五年四月府所下礼分算书 鸿嘉二年五月以来吏对会入官夹

甘肃北部的额济纳河流域之古“居延”地区,在一九三0年和一九七二年两次发掘中,获简牍三万余枚。古居延地区是驻军屯田之地,故简牍内容涉及政治、军事、日常生活等各个方面。因是日常实用文书,书写时随意自如,其书法便呈现出轻松直率之意。

3 汉池阳令张君碑

汉池阳令张君碑,东汉,右石存高102cm,左下石存高42cm,合宽82cm。现藏故宫博物院。

碑右刻石存文9行157字,左下刻石存文5行41字,隶书体,存字宛如新刻,书文刻字极有劲力,是汉碑代表作之一。此碑之大块发现于清道光间,先归端方,后归周季木收藏。小块原藏于山东柯昌泗处,后同归周季木收藏。最早考证此碑者为吴士鉴,认为碑文中的西乡侯是三国时期魏西乡侯张既,故定名“魏西乡侯兄残碑”,后周季木、杨树达、余嘉锡否定此说,杨、余考定碑文中的西乡侯为东汉桓帝时期的张敬,故定碑名为“汉池阳令张君碑”,已普遍被接受。另一残块据拓片尚有5行70字。

录文:(残)西乡侯之兄冀州刺史之孝也盖张仲兴周室/(残)缵乃祖服体明性喆宽裕博敏孝友恭顺著于/(残)之咸位南面竞德国家犹昔八虞文王是咨世 /(残)书悦古今兄通声称爰发牧守旌招主簿/(残)理左右□宜器有特达计拜郎中除茂陵侯/(残)唱实和为俗所仇君耻侉比愠于群小换 /(残)复换征羌崇保障之治违勿剗之化开义遏/(残)罚折中户四既盈礼乐皦如帝简其奉迁池/(残)虽姜公树迹雚檀流称步骤逾否君参其中/(残)养晧以道自终君秋/(残)光国之名殁宜见录/(残)追惟烈祖钦述高风/(残)辞佚自后共身体而就/(残)颂其名当究王爵景命/

4 景君碑

此碑全称《汉益州太守北海相景君铭》,又名《北海相景君碑》。汉汉安二年(143)立,隶书,纵288厘米,横105.6厘米, 碑文17行,行23字。篆额“汉益州太守北海相景君铭”2行12字,碑阴有隶书54人题名。存山东济宁。碑文记景君殁后,门下属吏慕其德而为之树碑之事。景君,不著名字,北海任城(今山东济宁)人。尝属司农,官元城(今河北大名县东)令、益州(治滇池,在今四川晋宁县东)太守、北海相。汉安二年卒。

此碑一反汉隶多方扁的特征,字形稍长,结体宽博,笔画平直方劲,有凌厉万钧之势。竖笔多作“倒薤”(悬针)状,在汉隶中独树一帜。明王世贞谓其“书法故自古雅”(《弇州山人稿》)。清孙承泽也称其“方整有分法。王元美称之曰‘古雅’,非溢美也。”(《庚子消夏记》)。翁方纲云:“元吾竹房(丘衍)《三十五举》云,‘隶书须是方劲古拙,斩钉截铁,挑拨平硬如折刀头,方是汉隶”,此语惟是碑可以当之。”(《两汉金石记》)杨守敬云:“隶法易方为长,已开峭拔一派,郭兰石(尚先)谓‘学信本(欧阳询)书,当从《郑固》、《景君》入’,可谓探源之论。”(《激素飞清阁平碑记》)康有为云:“古气磅礴,曳脚多用籀笔,与《天发神谶》相似,盖以和帝以前书皆有篆意。”(《广艺舟双楫》)

5 居摄两坟坛刻石

清以前发现的西汉石刻甚少,据宋尤袤《砚北杂记》说:“闻自新莽恶称汉德,凡有石刻,皆令仆而磨之,仍严其禁。”赵明诚《金石录》仅著录《居摄两坟坛》、《五凤刻石》两种。今藏于曲阜孔庙的《居摄两坟坛刻石》篆书弥为珍贵。

清方朔评此刻书法“篆法古婉曲折,笔画多寡随势为之,不拘于纵横方格也。相其手笔,在汉篆中超出《嵩岳少室》、《开母》二石铭之上,周鼓秦刻而后此为后劲”。

6 汉 建宁残碑

汉《建宁残碑》,长67厘米,宽43厘米,厚28厘米。碑文残存六行五十字。1976年冬出土于山西临猗县城关公社翟村。现藏运城地区博物馆。

7 开母庙石阙铭

东汉延光三年(123年)刻,阙以石条垒成。在河南省登封县嵩山开母庙遗址。“开母”原名“启母”避汉景帝名讳而改,启为夏禹子,铭记夏禹治水事迹。是《嵩山三阙》之一。铭文分成二段,《金石萃编》载:每段均高一尺八寸五分,宽八尺九寸五分。字凡共二十行,满行十二字,下段题名十行,满行七字。《开母庙石阙铭》的篆书,书法古朴,是汉代篆书的名迹。较《少室石阙铭》为严谨,比李斯诸刻方紧,而秦篆浑朴茂美之气,'尚依稀可见。近人康有为《广艺舟双楫》称其“茂密浑劲”不为过誉。

此阙石质粗劣,历时久远,故缺损亦多,《校碑随笔》以“玄”字右下角未损者,为明代拓本。上海艺苑真赏社有影印本行世。清冯之鹏评此铭:“汉碑皆隶书,其篆书者绝少。此与《少室铭》实一时一手所作。篆法方圆茂满,虽极剥落,而神气自在。其笔势有肥瘦,亦有顿挫,与汉缪篆相似。”

8 孔谦碑

《孔谦碑》,又称《孔谦墓碣》,东汉永兴二年(公元154年)立。圆首有穿孔,高0.83米,宽0.52米,厚0.22米,无题额,碣文8行,每行10字,隶书阴刻,记述孔谦生平。孔谦为孔宙的第六子,早亡,无什么事迹,故碣文简少。至宋,由欧阳修载入《集古录》,始被后人所重视。隶书古拙苍朴,字法规范,章法严谨。

9孔君墓碣

《孔君墓碣》,又称《孔少垂墓碑》,东汉永寿元年(公元155年)刻石。碣首高1.20米,宽0.47米,厚0.13米。额题“孔君之墓”,篆书阴刻。碣文大都残缺漫漶,存字无多,计8行,每行15字记述孔少垂生平。右下角磨光,刻翁方纲题记。此孔君的名讳无可考查,惟碣文有“孔子十九世孙”句,当知是孔宙,孔彪的兄弟行。清乾隆58年(公元1793年)发现于孔子墓围墙外,移入孔庙,现藏于汉魏碑刻陈列馆。

10孔羡碑

《孔羡碑》又称《魏鲁孔子庙碑》、《孔羡修孔庙碑》。三国魏黄初元年(220年)立。碑现置山东曲阜孔庙同文门内。该碑拓本纵188cm,横84cm,隶书,22行,行40字。额篆书“鲁孔子庙之碑”6字。碑左方有宋嘉祐七年(1062年)张稚圭正书题记,谓为梁鹄书,但无确据。此碑记载的是魏封孔子第二十一世孙议郎孔羡为宗圣侯并奉孔子祀,修孔庙,置吏卒守卫之事。

此碑书风遒劲寒俭,茂密雄强,为魏隶代表。洪适在《隶释》中以为“魏隶可珍者四碑,此为之冠。”赵崡在《石墨镌华》中云:“此碑结法古质遒健。”

故宫藏该碑明拓本。浓墨精拓,其中“體”字“曲”旁尚存,“谓崇”已连,“千载”之“载”左上角损。有朱翼盦题签。

《孔羡碑》在宋赵明诚《金石录》,清顾炎武《金石文字记》、翁方纲《两汉金石记》等书中均有著录。