兜底儿网名帖大全: 141 汉代书法十则 4

2015-07-08 12:15:52

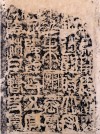

1马王堆帛书

《马王堆帛书》为西汉人墨迹。马王堆帛书非一人一时所书,风格各异,有的秀美婉约,字体和成熟的汉隶相近,大约属晚期作品,有的古拙老辣,字体篆意浓厚,行距较清晰,字或大或小,平正或欹斜,呈现一种洒脱自如的意趣。由此可见汉隶从篆向隶演变轨迹。

2 秥蝉县神祠碑(汉平山君碑)

秥蝉县神祠碑(汉平山君碑)。1913年关野贞在朝鲜平安南道龙冈郡海云面龙井里考察,遂发现此碑。同时,另有秥蝉县长、县丞印泥之发现。此地古属乐浪郡,据碑文等可知,此为汉代遗物。碑身通高150厘米,上刻汉篆。

秥蝉县神祠碑(汉平山君碑)碑文内容如下:

元和二年四月戊午秥蝉长浡兴 □建丞属国会陵为众修秥 蝉神祠刻石辞曰 惟平山君德配代嵩威如雷电 福佑秥蝉兴甘风雨惠闰土田 百姓寿考五谷丰成盗贼不起 妖邪蛰臧出入吉利咸受神光

3裴军纪功碑

此碑全称《汉敦煌太守裴岑纪功碑》。汉永和二年(137)八月立,隶书,6行,行10字。在新疆巴里坤哈萨克自治县。碑旧址在新疆巴里坤城西五十里之石人子;此碑上锐下大,孤笋挺立,望之如石人,因名其地。清雍正七年(1729)大将军岳钟琪移置将军府,雍正十三年撒师,又移置巴里坤城关帝庙。碑文记载汉永和二年敦煌太守裴岑率三千人,诛杀呼衍王等,“斩馘部众,克敌全师,除西域之灾,蠲四郡之周,边境艾安,振威到此”,因勒石以纪其战功。

此碑字体系以篆入隶,圆劲古厚,气势磅礴。字形较它碑为长,宽博大度,章法茂密。与《鄐君》、《石门》、《西狭))6刻石同属一路。清方朔谓其书“雄劲生辣,真有率三千人禽王俘众气象。乃以篆为隶,由篆变隶之渐也。”(《枕经金石跋》郭尚先云:“此碑朴古遒爽,其法大似摹印篆,与《鄐君》、《杨孟文颂》(《石门颂》)、《李翕》(《西狭颂》)诸摩崖为类。”又云:“汉人分书多短,惟此碑结体独长。次则《析里碑》(《郙阁颂》)耳。”(《芳坚馆题跋》)

4郙阁颂

东汉建宁五年(172年)二月刻,在陕西略阳白崖。清万经评其书云:“字样仿佛《夏承》而险怪特甚,相其下笔粗钝,酷似学堂五六岁,小儿描朱所作,而仔细把玩,一种古朴,不求讨好之致,自在行间。

5 群臣上寿刻石

释文:赵廿二年八月丙寅群臣上寿此石北。

汉文帝后元六年(公元前158年)刻。汉代篆书已变秦小篆长方为方形,其书法古拙自然,字划丰满。清陆增祥以为“以笔势审之,似与秦篆差异,丙寅二字,转笔方折,全是隶意。”

6嵩山三阙

《嵩山三阙》,清初拓本,由《太室石阙铭》、《少室石阙铭》、《开母庙石阙铭》合装。白纸镶边剪裱本,浓墨拓,共7开半,锦面装璜。《太室阙铭》2开,每开14行,行9字;《少室阙铭》3开半,每开10行,行6字;《开母庙阙铭》2开,每开10行,行4字。有朱翼盦题签,收藏印2方。

“嵩山三阙”是太室石阙、少室石阙、开母庙石阙三阙的合称,位于河南嵩山地区,是我国现存最古的庙阙。

阙为古代宫室、陵墓、庙观门前的特殊建筑,常呈对称形式分立于行道两旁,中间阙然,故名。少室石阙和太室石阙、开母庙石阙合称嵩山三阙,均为石筑,是我国现存最古的庙阙。

太室石阙,位于嵩山太室山前中岳庙南约一里处,分东西二阙,以条石及块石砌成。有两段隶书铭文,行间均有直向界格。阙身其余石面均满雕各种姿态生动的人物、车马、动植物等图案,为研究汉代绘画及社会风习的珍贵实物资科。《太室石阙铭》的隶书圆润古朴,兼有篆意,为传世西汉碑铭之上乘。

少室石阙,在河南登封县城西六公里少室山下邢家铺村西,为少室阿姨庙神道阙,东汉安帝延光二年(123)颍川太守朱宠所建。形制与太室阙相仿。《少室石阙铭》刻于西阙南面,为篆书,存字二十行,行存四字。西阙北面上部有双勾阴文篆书题额“少室神道之阙”六字。东阙北面另有隶书题名四行,无年月.阙身其他石面亦如太室阙满刻艺术价值甚高之汉画像,因年深日久,剥蚀较重,尚可看出有赛马、踢球、射猎、斗鸡、角力及与兽相逐等图案。《少室石阙铭》的篆书宽博朴厚,气象恢宏,有大家之风。清王澍评云:“石甚租劣,篆文亦未尽善,然刻虽未工而字殊朴茂,商彝、周鼎、清庙、明堂,可以寻常耳目间珊巧之物同日而语乎?”(《虚舟题跋》)

开母庙阙位于登封城东北三公里万岁峰之开母庙前。这里有著名的古迹启母石.开母庙本名启母庙,据说建于汉武帝时,武帝为避其父景帝讳,故改名开母庙。开母庙阙亦为东汉延光二年颍川太守朱宠所建。无额。铭文篆书三十五行,前十一行,行七字,后二十四行,行十二字,铭文词意为颂扬夏禹治水以及启母的事迹。《开母庙石阙铭》下方,另有东汉灵帝熹平三年(174)中郎将堂溪典《嵩山请雨铭》,隶书,十七行,行五字,字多剥蚀。阙身有汉画像,与铭文书法交相辉映。《开母庙石阙铭》的篆书,较《少室石阙铭》为严谨,比李斯诸刻方紧,而秦篆浑朴茂美之气,’尚依稀可见。康有为称其“茂密浑劲”不为过誉。

杨守敬《平碑记》云:“汉(指西汉)隶之存于今者,多砖瓦之文,碑碣皆零星断石,惟《太室》、《少室》、《开母》三阙字数稍多,且雄劲古雅,自《琅邪台》漫漶不得其下笔之迹,应推此为篆书科律。世人以郑文宝《峄山碑》为从李斯出而奉为楷模,误矣。”

7祀三公山碑

祀三公山碑是名垂书史的极有价值的碑刻之一。汉元初四年(117)刻,篆书,10行,行17—20字。现在河北省元氏县封龙山下。

此碑全称《汉常山相冯君祀三公山碑》,俗称《大三公山碑》。元廼贤《河朔访古记》云:“三公神庙,在元氏县西北二十里封龙山下,榜曰‘天台三公之庙’,庙有《汉三公山碑》一通。”即指此碑。清乾隆三十九年(1774)元氏县令王治岐重新访得,始有拓本行世。碑文起首云:“□初四年,‘常山相陇西冯君到官,承饥衰之后,……”翁方纲考定为安帝元初四年(《两汉金石记)。元氏县还曾有另一通隶书《三公山碑》,据《河朔访古记》云,在县西故城西门外八都神坛,即欧阳修《集古录》、赵明诚《金石录》所著录者。东汉灵帝光和四年(181)立,晚于篆书《三公山碑》六十五年。此石久佚。

《祀三公山碑》的字体在篆隶之间,又称“缪篆”,与印玺文字有相同之处。汉印中多见之。笔画由秦篆的圆转,变为汉隶之方折,书风古劲而茂密。齐白石的篆刻深受此碑影响。翁方纲云:“碑凡十行,每行字数参差不齐,字势长短不一,错落古劲,是兼篆之古隶也。”(《两汉金石记》)方朔云:“作阅之有似《石鼓文》,有似《泰山》、《琅邪台刻石》,然结构有圆亦有方.有长行下垂,亦有斜直横拂。细阅之下,隶也,非篆也;亦非徒隶也,乃由篆而趋于隶之渐也。仅能作隶者,不能为此书也;仅能作篆也,亦不能为此书也;必两体兼通,乃能一家独擅。”(《枕经金石跋》)

8石门颂

全称《汉司隶校尉楗为杨君颂》.又称《杨孟文颂》。东汉建和二年(148年)十一月刻,摩崖隶书。20行,行30、31字不等,纵261厘米,横205厘米。藏汉中博物馆。它卷镌刻在古褒斜道的南端,即今陕西汉中市褒城镇东北褒斜谷古石门隧道的西壁上。内容为汉中太守王升表彰杨孟文等开凿石门通道的功绩。文辞为王升撰。此摩崖刻字书写较随便,不刻意求工而流露出恣肆奔放、天真自然的情趣,为后世书家所珍爱。

北魏郦道元《水经注·沔水》云:“褒水又东南历小石门,门穿山通道,六丈有余。刻石,言汉明帝永平中,司隶校尉楗为杨厥之所开”,这是有关《石门颂》的最早记载。郦道元精于古历史地理之研究,为世所公认,但疏漏失察之处,也在所难免。以上记载中就有两处失实:一是颂文中因有“杨君厥字孟文”一语,郦氏便误以为这位杨君名厥字孟文。后世不少学者沿袭郦说,不加深究,遂致以讹传讹。如宋欧阳修《集古录》即从郦说,赵明诚《金石录》更将《石门颂》径称为《杨厥碑》了。经过宋代洪适《隶释》一书的考证,才弄清此处的“厥”字,实际是语助词,也可解释为“其”或“他的”的意思,并不是这位杨先生的名字。洪氏引《华阳国志》所载,杨君实名涣,字孟文。二是郦道元及其以后的许多人,以为古石门是杨孟文开凿的,这也与史实不符。开凿石门之举,早在汉高祖刘邦时代就开始了,只是没有完成。据石门的另一著名摩崖《鄐君开通褒斜道刻石》明确记载,东汉明帝水平六年至九年(63~66),汉中太守鄐君最后完成了开通褒斜、石门的任务。后因安帝初年屡遭战乱毁坏,石门阻塞不通。顺帝初年,经杨孟文再三奏请,才重新修复。因此,杨孟文与石门之首次开通,没有直接关系。

《石门颂》的艺术成就,历来评价很高。其结字极为放纵舒展,体势瘦劲开张,意态飘逸自然。多用圆笔,起笔逆锋,收笔回锋,中间运笔道劲沉着,故笔画古厚含蓄而富有弹性。通篇看来,字随石势,参差错落,纵横开阖,洒脱自如,意趣横生。《石门颂》为汉隶中奇纵恣肆一路的代表,素有“隶中草书”之称。文中“命”、“升”、‘诵”等字垂笔特长,亦为汉隶刻石中所罕见。《石门颂》对后世影响很大。清张祖翼跋此碑云:“然三百年来习汉碑者不知凡几,竟无人学《石门颂》者,盖其雄厚奔放之气,胆怯者不敢学,力弱者不能学也。”杨守敬《平碑记》云:“其行笔真如野鹤闲鸥,飘飘欲仙,六朝疏秀一派,皆从此出。”

9史晨碑

前碑全称《汉鲁相史晨奏祀孔子庙碑》。隶书,两面刻,前碑刻于东汉建宁二年(166年)三月。17行,行36字。后碑刻于建宁元年(165年)四月。14行,行36字。现存山东曲阜孔庙。碑文记载鲁相史晨祭祀孔子的情况。后碑全称《汉鲁相史晨飨孔庙碑》,记载孔庙祀孔之事。文后有武周正书题记四行。

《史晨碑》为著名的汉碑之一。前后碑字体如出一人之手,传为蔡邕书。结字工整精细,中敛而四面拓张,波挑分明,呈方棱形,笔致古朴,神韵超绝,为汉隶成熟期方整平正一路书法的典型,对后世有深远的影响。明郭宗昌谓其“分法复尔雅超逸,可为百代模楷,亦非后世可及”。清万经《分隶偶存》评云:“修饬紧密,矩度森然,如程不识之师,步伍整齐,凛不可犯,其品格当在《卒史》(《乙瑛》)、《韩勑》(《礼器》)之右。”方朔《枕经金石跋》云:‘书法则肃括宏深,沉古遒厚,结构与意度皆备,洵为庙堂之品,八分正宗也。”杨守敬《平碑记》云:“昔人谓汉隶不皆佳,而一种古厚之气自不可及,此种是也。”

10三老赵宽碑

此碑又称《三老掾赵宽碑》,简称《赵宽碑》。东汉光和三年(180))刻。23行,行32字,藏青海省图书馆。1942年出土于青海省乐都县老鸦城西之白崖子,出土时,已自首行“三”字至二十二行“言”字蜿蜒斜裂。曾归马步芳,后收入青海省图书馆。1950年该馆失火,楼塌碑碎,仅存碗口大一块。

碑主赵宽,字伯然,金城郡(治允吾,即今甘肃皋兰西北黄河北岸)浩亹(故城在今甘肃碾伯县东)人。汉名将赵充国之孙。曾随第五将军破羌,会败绩,死伤惨重,宽幸生还。有文名,官至三老掾(“三老”为汉时掌管文化之官名)。桓帝元嘉二年(152)二月卒,终年六十五岁。此碑于张维《陇右金石录》首见著录。碑字较小,书法流美劲健,用笔有方有圆,以圆为主。评者谓兼有《张迁》、《华山》、《校官》之意,而别具一格。初出土精拓本不易见。《文物》1964年第五期作过介绍。《书法》1983年第三期有影印整拓。

《马王堆帛书》为西汉人墨迹。马王堆帛书非一人一时所书,风格各异,有的秀美婉约,字体和成熟的汉隶相近,大约属晚期作品,有的古拙老辣,字体篆意浓厚,行距较清晰,字或大或小,平正或欹斜,呈现一种洒脱自如的意趣。由此可见汉隶从篆向隶演变轨迹。

2 秥蝉县神祠碑(汉平山君碑)

秥蝉县神祠碑(汉平山君碑)。1913年关野贞在朝鲜平安南道龙冈郡海云面龙井里考察,遂发现此碑。同时,另有秥蝉县长、县丞印泥之发现。此地古属乐浪郡,据碑文等可知,此为汉代遗物。碑身通高150厘米,上刻汉篆。

秥蝉县神祠碑(汉平山君碑)碑文内容如下:

元和二年四月戊午秥蝉长浡兴 □建丞属国会陵为众修秥 蝉神祠刻石辞曰 惟平山君德配代嵩威如雷电 福佑秥蝉兴甘风雨惠闰土田 百姓寿考五谷丰成盗贼不起 妖邪蛰臧出入吉利咸受神光

3裴军纪功碑

此碑全称《汉敦煌太守裴岑纪功碑》。汉永和二年(137)八月立,隶书,6行,行10字。在新疆巴里坤哈萨克自治县。碑旧址在新疆巴里坤城西五十里之石人子;此碑上锐下大,孤笋挺立,望之如石人,因名其地。清雍正七年(1729)大将军岳钟琪移置将军府,雍正十三年撒师,又移置巴里坤城关帝庙。碑文记载汉永和二年敦煌太守裴岑率三千人,诛杀呼衍王等,“斩馘部众,克敌全师,除西域之灾,蠲四郡之周,边境艾安,振威到此”,因勒石以纪其战功。

此碑字体系以篆入隶,圆劲古厚,气势磅礴。字形较它碑为长,宽博大度,章法茂密。与《鄐君》、《石门》、《西狭))6刻石同属一路。清方朔谓其书“雄劲生辣,真有率三千人禽王俘众气象。乃以篆为隶,由篆变隶之渐也。”(《枕经金石跋》郭尚先云:“此碑朴古遒爽,其法大似摹印篆,与《鄐君》、《杨孟文颂》(《石门颂》)、《李翕》(《西狭颂》)诸摩崖为类。”又云:“汉人分书多短,惟此碑结体独长。次则《析里碑》(《郙阁颂》)耳。”(《芳坚馆题跋》)

4郙阁颂

东汉建宁五年(172年)二月刻,在陕西略阳白崖。清万经评其书云:“字样仿佛《夏承》而险怪特甚,相其下笔粗钝,酷似学堂五六岁,小儿描朱所作,而仔细把玩,一种古朴,不求讨好之致,自在行间。

5 群臣上寿刻石

释文:赵廿二年八月丙寅群臣上寿此石北。

汉文帝后元六年(公元前158年)刻。汉代篆书已变秦小篆长方为方形,其书法古拙自然,字划丰满。清陆增祥以为“以笔势审之,似与秦篆差异,丙寅二字,转笔方折,全是隶意。”

6嵩山三阙

《嵩山三阙》,清初拓本,由《太室石阙铭》、《少室石阙铭》、《开母庙石阙铭》合装。白纸镶边剪裱本,浓墨拓,共7开半,锦面装璜。《太室阙铭》2开,每开14行,行9字;《少室阙铭》3开半,每开10行,行6字;《开母庙阙铭》2开,每开10行,行4字。有朱翼盦题签,收藏印2方。

“嵩山三阙”是太室石阙、少室石阙、开母庙石阙三阙的合称,位于河南嵩山地区,是我国现存最古的庙阙。

阙为古代宫室、陵墓、庙观门前的特殊建筑,常呈对称形式分立于行道两旁,中间阙然,故名。少室石阙和太室石阙、开母庙石阙合称嵩山三阙,均为石筑,是我国现存最古的庙阙。

太室石阙,位于嵩山太室山前中岳庙南约一里处,分东西二阙,以条石及块石砌成。有两段隶书铭文,行间均有直向界格。阙身其余石面均满雕各种姿态生动的人物、车马、动植物等图案,为研究汉代绘画及社会风习的珍贵实物资科。《太室石阙铭》的隶书圆润古朴,兼有篆意,为传世西汉碑铭之上乘。

少室石阙,在河南登封县城西六公里少室山下邢家铺村西,为少室阿姨庙神道阙,东汉安帝延光二年(123)颍川太守朱宠所建。形制与太室阙相仿。《少室石阙铭》刻于西阙南面,为篆书,存字二十行,行存四字。西阙北面上部有双勾阴文篆书题额“少室神道之阙”六字。东阙北面另有隶书题名四行,无年月.阙身其他石面亦如太室阙满刻艺术价值甚高之汉画像,因年深日久,剥蚀较重,尚可看出有赛马、踢球、射猎、斗鸡、角力及与兽相逐等图案。《少室石阙铭》的篆书宽博朴厚,气象恢宏,有大家之风。清王澍评云:“石甚租劣,篆文亦未尽善,然刻虽未工而字殊朴茂,商彝、周鼎、清庙、明堂,可以寻常耳目间珊巧之物同日而语乎?”(《虚舟题跋》)

开母庙阙位于登封城东北三公里万岁峰之开母庙前。这里有著名的古迹启母石.开母庙本名启母庙,据说建于汉武帝时,武帝为避其父景帝讳,故改名开母庙。开母庙阙亦为东汉延光二年颍川太守朱宠所建。无额。铭文篆书三十五行,前十一行,行七字,后二十四行,行十二字,铭文词意为颂扬夏禹治水以及启母的事迹。《开母庙石阙铭》下方,另有东汉灵帝熹平三年(174)中郎将堂溪典《嵩山请雨铭》,隶书,十七行,行五字,字多剥蚀。阙身有汉画像,与铭文书法交相辉映。《开母庙石阙铭》的篆书,较《少室石阙铭》为严谨,比李斯诸刻方紧,而秦篆浑朴茂美之气,’尚依稀可见。康有为称其“茂密浑劲”不为过誉。

杨守敬《平碑记》云:“汉(指西汉)隶之存于今者,多砖瓦之文,碑碣皆零星断石,惟《太室》、《少室》、《开母》三阙字数稍多,且雄劲古雅,自《琅邪台》漫漶不得其下笔之迹,应推此为篆书科律。世人以郑文宝《峄山碑》为从李斯出而奉为楷模,误矣。”

7祀三公山碑

祀三公山碑是名垂书史的极有价值的碑刻之一。汉元初四年(117)刻,篆书,10行,行17—20字。现在河北省元氏县封龙山下。

此碑全称《汉常山相冯君祀三公山碑》,俗称《大三公山碑》。元廼贤《河朔访古记》云:“三公神庙,在元氏县西北二十里封龙山下,榜曰‘天台三公之庙’,庙有《汉三公山碑》一通。”即指此碑。清乾隆三十九年(1774)元氏县令王治岐重新访得,始有拓本行世。碑文起首云:“□初四年,‘常山相陇西冯君到官,承饥衰之后,……”翁方纲考定为安帝元初四年(《两汉金石记)。元氏县还曾有另一通隶书《三公山碑》,据《河朔访古记》云,在县西故城西门外八都神坛,即欧阳修《集古录》、赵明诚《金石录》所著录者。东汉灵帝光和四年(181)立,晚于篆书《三公山碑》六十五年。此石久佚。

《祀三公山碑》的字体在篆隶之间,又称“缪篆”,与印玺文字有相同之处。汉印中多见之。笔画由秦篆的圆转,变为汉隶之方折,书风古劲而茂密。齐白石的篆刻深受此碑影响。翁方纲云:“碑凡十行,每行字数参差不齐,字势长短不一,错落古劲,是兼篆之古隶也。”(《两汉金石记》)方朔云:“作阅之有似《石鼓文》,有似《泰山》、《琅邪台刻石》,然结构有圆亦有方.有长行下垂,亦有斜直横拂。细阅之下,隶也,非篆也;亦非徒隶也,乃由篆而趋于隶之渐也。仅能作隶者,不能为此书也;仅能作篆也,亦不能为此书也;必两体兼通,乃能一家独擅。”(《枕经金石跋》)

8石门颂

全称《汉司隶校尉楗为杨君颂》.又称《杨孟文颂》。东汉建和二年(148年)十一月刻,摩崖隶书。20行,行30、31字不等,纵261厘米,横205厘米。藏汉中博物馆。它卷镌刻在古褒斜道的南端,即今陕西汉中市褒城镇东北褒斜谷古石门隧道的西壁上。内容为汉中太守王升表彰杨孟文等开凿石门通道的功绩。文辞为王升撰。此摩崖刻字书写较随便,不刻意求工而流露出恣肆奔放、天真自然的情趣,为后世书家所珍爱。

北魏郦道元《水经注·沔水》云:“褒水又东南历小石门,门穿山通道,六丈有余。刻石,言汉明帝永平中,司隶校尉楗为杨厥之所开”,这是有关《石门颂》的最早记载。郦道元精于古历史地理之研究,为世所公认,但疏漏失察之处,也在所难免。以上记载中就有两处失实:一是颂文中因有“杨君厥字孟文”一语,郦氏便误以为这位杨君名厥字孟文。后世不少学者沿袭郦说,不加深究,遂致以讹传讹。如宋欧阳修《集古录》即从郦说,赵明诚《金石录》更将《石门颂》径称为《杨厥碑》了。经过宋代洪适《隶释》一书的考证,才弄清此处的“厥”字,实际是语助词,也可解释为“其”或“他的”的意思,并不是这位杨先生的名字。洪氏引《华阳国志》所载,杨君实名涣,字孟文。二是郦道元及其以后的许多人,以为古石门是杨孟文开凿的,这也与史实不符。开凿石门之举,早在汉高祖刘邦时代就开始了,只是没有完成。据石门的另一著名摩崖《鄐君开通褒斜道刻石》明确记载,东汉明帝水平六年至九年(63~66),汉中太守鄐君最后完成了开通褒斜、石门的任务。后因安帝初年屡遭战乱毁坏,石门阻塞不通。顺帝初年,经杨孟文再三奏请,才重新修复。因此,杨孟文与石门之首次开通,没有直接关系。

《石门颂》的艺术成就,历来评价很高。其结字极为放纵舒展,体势瘦劲开张,意态飘逸自然。多用圆笔,起笔逆锋,收笔回锋,中间运笔道劲沉着,故笔画古厚含蓄而富有弹性。通篇看来,字随石势,参差错落,纵横开阖,洒脱自如,意趣横生。《石门颂》为汉隶中奇纵恣肆一路的代表,素有“隶中草书”之称。文中“命”、“升”、‘诵”等字垂笔特长,亦为汉隶刻石中所罕见。《石门颂》对后世影响很大。清张祖翼跋此碑云:“然三百年来习汉碑者不知凡几,竟无人学《石门颂》者,盖其雄厚奔放之气,胆怯者不敢学,力弱者不能学也。”杨守敬《平碑记》云:“其行笔真如野鹤闲鸥,飘飘欲仙,六朝疏秀一派,皆从此出。”

9史晨碑

前碑全称《汉鲁相史晨奏祀孔子庙碑》。隶书,两面刻,前碑刻于东汉建宁二年(166年)三月。17行,行36字。后碑刻于建宁元年(165年)四月。14行,行36字。现存山东曲阜孔庙。碑文记载鲁相史晨祭祀孔子的情况。后碑全称《汉鲁相史晨飨孔庙碑》,记载孔庙祀孔之事。文后有武周正书题记四行。

《史晨碑》为著名的汉碑之一。前后碑字体如出一人之手,传为蔡邕书。结字工整精细,中敛而四面拓张,波挑分明,呈方棱形,笔致古朴,神韵超绝,为汉隶成熟期方整平正一路书法的典型,对后世有深远的影响。明郭宗昌谓其“分法复尔雅超逸,可为百代模楷,亦非后世可及”。清万经《分隶偶存》评云:“修饬紧密,矩度森然,如程不识之师,步伍整齐,凛不可犯,其品格当在《卒史》(《乙瑛》)、《韩勑》(《礼器》)之右。”方朔《枕经金石跋》云:‘书法则肃括宏深,沉古遒厚,结构与意度皆备,洵为庙堂之品,八分正宗也。”杨守敬《平碑记》云:“昔人谓汉隶不皆佳,而一种古厚之气自不可及,此种是也。”

10三老赵宽碑

此碑又称《三老掾赵宽碑》,简称《赵宽碑》。东汉光和三年(180))刻。23行,行32字,藏青海省图书馆。1942年出土于青海省乐都县老鸦城西之白崖子,出土时,已自首行“三”字至二十二行“言”字蜿蜒斜裂。曾归马步芳,后收入青海省图书馆。1950年该馆失火,楼塌碑碎,仅存碗口大一块。

碑主赵宽,字伯然,金城郡(治允吾,即今甘肃皋兰西北黄河北岸)浩亹(故城在今甘肃碾伯县东)人。汉名将赵充国之孙。曾随第五将军破羌,会败绩,死伤惨重,宽幸生还。有文名,官至三老掾(“三老”为汉时掌管文化之官名)。桓帝元嘉二年(152)二月卒,终年六十五岁。此碑于张维《陇右金石录》首见著录。碑字较小,书法流美劲健,用笔有方有圆,以圆为主。评者谓兼有《张迁》、《华山》、《校官》之意,而别具一格。初出土精拓本不易见。《文物》1964年第五期作过介绍。《书法》1983年第三期有影印整拓。