润祥鉴赏:中国画派与名家欣赏 689 (京津画派 齐白石 1 )

是近现代中国绘画大师,世界文化名人。早年曾为木工,后以卖画为生,五十七岁后定居北京。擅画花鸟、虫鱼、山水、人物,笔墨雄浑滋润,色彩浓艳明快,造型简练生动,意境淳厚朴实。所作鱼虾虫蟹,天趣横生。齐白石书工篆隶,取法于秦汉碑版,行书饶古拙之趣,篆刻自成一家,善写诗文。曾任中央美术学院名誉教授、中国美术家协会主席等职。代表作有《蛙声十里出山泉》《墨虾》等。著有《白石诗草》《白石老人自述》等。

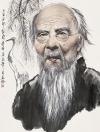

1 三百石印富翁齐璜居京华自画像

2 沁园夫子五十岁小像 1896年作

3 沁园师母五十岁小像 设色纸本 1901年

4 黎夫人像 纸本设色 1895年作 辽宁省博物馆藏

款识:受降后二年丙戌冬初,儿辈良琨来金陵见予,出此像,谓为谁,问于予。予曰:“尊像乃乃翁少年时所画,为可共患难黎丹之母胡老夫人也。”闻丹(字雨民)有后人,他日相逢可归之。乱离时遗失可感也。八十六岁齐璜白石记。 钤印:阿芝(朱文)、白石老人(白文)、借山翁(白文)

《黎夫人像》是一幅全身肖像画,这也是民间肖像画的一种样式。画家以一种恭敬的心态塑造对象,要求逼真肖似,衣服饰件尽可能豪华,给人一种端庄、华贵之感。从构图和表现手法来看,此作受到清代祖容肖像画的影响,并融入西方素描、色彩等写实技法,人物脸部已有明暗关系的染法,反映了清末人物画创作的一种趋势。

5 齐白石人物画欣赏

6 诰命夫人像 设色纸本

7 挑耳图 设色纸本 1896年

8 西施浣纱图 水墨设色 1898年

9 黛玉葬花 设色纸本 1900年

10 进酒图 设色纸本 1898年作

款识:进酒图。戊戌又三月,寄园山人。钤印:寄老、另一印残

《进酒图》作于齐白石36岁(1898年,戊戌)。画一仙女双手托一酒坛,在空中飘飞。“进酒”这一题材的仕女,在白石作品中不多见。仙女面型和姿态表情同画家早年仕女画相差无几,属于晚清流行的改(琦)、费(晓楼)样式;用羊毫圆势笔法画团状祥云,也不始于齐白石。总之,这一类作品还带有很强的摹仿性,所画多是民间传说中的人物,这与湘俗、与齐白石早年作品的顾客主要来自民间分不开。款题书学何绍基行书。从27岁到41岁,白石专学何字,达到几能乱真的地步。“寄园山人”是齐白石早年常用的别号,“寄园”二字,是说他过着飘泊的生活,总是租居、借居、寄居别人的园舍。类似的别号、斋号还有“寄萍”、“寄萍堂”、“借山”、“借山馆”等等。

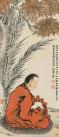

11 阿弥陀佛 设色纸本 1903年作

款识:前清癸卯夏,齐璜。初过都门,道出龙藏寺,见阿弥陀佛像。今经十有八年,此佛犹在心目中,齐璜记。钤印:白石翁

齐白石的花鸟作品是成立其艺术成就的典型代表,并在八大、石涛以来的文人画脱俗的典型指针中找到一条新的视觉意象和精神,他的人物画则可以说是“民间味”意涵的具体呈现。以人物为题材的作品往往具含著作者丰富的内在意义,并与画者的绘画、生活历程紧密连接。齐白石的人物画多以佛道仙人为主,《阿弥陀佛》是白石老人在龙藏寺观阿弥陀佛像感之,“此佛犹在心目中”所画。整幅佛像,细致工笔,佛的一颦一笑刻画的惟妙惟肖,用色淡雅,大佛凌空微步,脚踏浮云,彷佛在仙境一般,令观者看后顿觉心旷神怡。最妙的是大佛胸中心的“卍”标志,画龙点睛,很具有一种禅意精神。

12 钟馗斩鬼 立轴

13 天官赐福 立轴

14 福寿双全图 设色纸本 1906年作

1902-1909年,40-47岁,齐白石用了八年时间先后五次外出远游,足迹遍布大半个中国,这就是大家经常提及的“五出五归”。1906年10月便是齐白石三归之后在余霞峰山脚下的茹家冲买下一所旧房子和二十亩水田,以旧翻新,取名“寄萍堂”。此件作品为齐白石1906年所作,画面中老者面部刻画写实,纹理细致,拱额,寿眉、长须,颜色皆白,象征长寿,亲切和蔼,栩栩如生。老者左手持杖,手部细腻,具有阴阳光线变化。竹杖书法用笔,劲挺有力,右手端桃,桃平涂洋红,富有民间气息,绿叶衬托下愈发鲜丽。老者着广袖长袍,衣饰轮廓用战笔写出,沈郁而不凝滞,淡墨渲染,简练而精到。画面右上角一蝙蝠展翅飞翔而至,与老者相呼应,墨线勾勒轮廓,施以赭黄,有“福自天申”之意。人物刻画写实,设色典雅沉静,题跋后有“齐璜”朱印。

15 无量寿佛 1910年作

齐白石人物画之名,远早于山水画与花鸟画。早年的齐白石曾在寺庙里摹绘木雕神像,后来的创作中又融入了梁楷、陈洪绶等传统文人笔墨语言,丢掉具体的佛像技巧,转而通过抽象的语言参悟佛教的义理,受到广泛欢迎。这一类人物画用笔减而富有意趣、形象简而蕴内涵,稚拙而纯朴、凝练而平和。无论采取何种表现方式,他所传达给世人的始终是一种真实而夸张的天趣,一种纯真的生命力。画作绘一左前侧佛坐像,双臂前屈,背部佝偻,以墨写须眉,发丝的盘结勾曲纤纤毕见;以墨线勾画身体及衣褶,笔墨凝练简约,线条自由率意,以墨色浓淡干湿表现出袍服的质感和衣纹转折的关系。佛的身体藏于宽袍大袖之中,无过多细节点缀,具有圆融的佛法智慧;面部清瘦,双眼圆睁,似有所悟,鼻子隆起,下巴突出,耳垂拉长,作“张口几欲言”之状,既有庄严肃穆的“法相”,又不失幽默诙谐。其笔法粗简尚意,笔笔准确到位,佛唇周围的浓须和硕大的耳环又暗示了他异域的身份。

16 红衣罗汉 立轴

17 红衣大士 设色纸本 1906年作

18 法崇禅师像 立轴 水墨纸本

款识:法崇禅师像。有若法崇师者,振锡江左,除结炎汉。太宗长沙清庙栋宇接近云雾晦冥,亦豹文狸女萝薜带山祇见于法眼。窦后依于佛光至请旧居特为新寺。禅师洎翌弘聚。齐璜。钤印:齐白石印

法崇禅师乃晋代高僧,开创了长沙的麓山古寺,后唐代李北海将此事载于“麓山寺碑”之中。对于描绘家乡之人,白石老人自然格外用心。此作属白石早年人物作品,笔法风格犹似扬州罗聘之面貌,虽仍较为工致,但已有脱古人窠臼的迹象。书法亦工整而多碑味,当为不可多得的精心之作。

19 昙捷法师像 立轴 水墨纸本 1911年作

款识:昙捷法师像。宣统三年秋八月,读麓山寺碑,拟僧像有四,为熙甫弟制画幅,惟法禅师像正写头面,直门人黄桃来夺笔续其衣手,各有笔情,知者一笑。兄璜并记。钤印:齐濒生

白石老人早年,约在25岁时,曾拜一位萧姓画家为师,专学人物画。后人也有记载:“(白石)翁作画,先学宋明诸家,擅工笔,清湘、瘿瓢、青藤得其精髓。晚乃独处匠心,用笔泼墨淋漓,气韶雄逸。”其中人物画则得益于黄慎为最。当时的白石倾心扬州八怪,犹喜黄慎和金农,每得黄画必悬于壁上,推敲数日,默记于胸,可见他对其画风的痴迷,完全反映在自己的画作上,并感到受到他们之间的影响。黄慎为清代扬州八怪之一,早年师上官周,多作工笔,中年以后变为粗笔写意,以人物见长。此图取法黄慎,但已见参以冬心的笔墨轨迹,表现在用笔上,颇见粗旷,参以颤笔,衣服表现浓淡相间。人物线条已从单纯学黄的繁线,转化为吸收金冬心以后非常简练的用线造型。从题材而言,佛教主题的绘画几乎贯穿了白石老人的一生,此作虽然是佛学人物的肖像画,但从题材来划分也是老人早年同类作品中精心为之的妙迹。

20 临黄慎人物 水墨纸本 1914年作

款识:此黄慎之本,画赠莲花山长。甲寅三月中,濒生。钤印:齐璜

齐白石的人物画是乡村趣味的呈现,这几乎被传统文人画家视之为小道、旁门的题材,却让齐白石端上了文人雅趣的台面。从齐白石早期人物画的绘画表现上观察,其早期作品的线条、章法、题材直接或间接地受到了清代末期几位人物画家的影响,此作正是临摹黄慎的典型作品。纵观全画,用笔迅疾顿挫,线条硬折,浓淡相间,潇洒有致。从研究齐白石艺术发展史的角度看,此幅画作的用笔已初露其日后“一笔尽铅华”书法笔意的锋芒,极具学术意义。

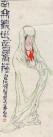

21 观音像 立轴 庚申(1920年)作

古今写意人物画,有能似而不求似者,有不能似也不求似者,齐白石无疑当属前者,他不同于那种玩笔墨游戏的画家。他画过肖像,有写实的功夫垫底,把握特征能力很强,又注意从生活中积累素材,因此他笔下人物总是有较多面目,神情姿态亦较丰富、鲜活。用笔随意、不拘格法、朴拙老辣、简约直率,略于写形体貌却精于传神达意,同时幽默天真,饱含浓浓的人情味和生活意趣,这可谓是齐白石大笔写意人物画的基本风格。客谓余画观音大士,何以美丽而慈祥?余曰:须知大士即吾心也。——齐白石

22 南无观世音菩萨

23 观世音菩萨像 镜片 设色纸本 1921年作

齐白石的观音画目前传世的仅六、七件之多,多是收藏在美术馆和博物馆中。此件《观音菩萨像》是其佛释画作的精品。画中观音大士手持净瓶立于云端,衣袂飘然,慈眉善目,表情生动,正如白石曾经写道的:“客谓,余画观音大士何以美丽而慈祥?余曰:须知大士即吾心也。尽心力所作的画,怎能不打动人心呢?” 这幅《观音菩萨像》以白描线条画出。画中那些看似随意的简单几笔衣纹实际上是经过无数次提炼,具有极强的概括力和艺术表现力。凝练流畅的线条如行云流水,颇具吴带当风之神韵。

24 白衣大士

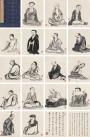

25 十六应真图像 册页 纸本 1922年作

26 达摩祖师 1922年作

通常齐白石画达摩均坐於蒲团之上,少有直立像,此为创新之作。达摩面部的刻画,造型夸张,笔墨概括,用色单纯,观者一望便知是老顽童式的诙谐之作,令人难以忘怀。它的确达到了陈师曾此前劝告他所说的“变通画法,要独创风格”。

27 葬花图 设色纸本 己巳(1922年)作

28 天女散花图 设色绫本

29 献瑞图 设色纸本

齐白石在山水人物、花鸟草虫、水族动物等诸多题材的描绘上都有很大成就。他在不同题材的表现上亦有独具匠心的多种样式,如极其工整、极其粗放、工放并存等,这在历代名画家中实属罕见。在该幅作品中,仕女衣带飘飘,宽衣博带,以墨为主,色彩为辅,见笔见墨,生动自如,飘逸清新的感觉仿佛洛神一般。仕女的周围饰以云雾加以烘托,用笔不多,但寥寥几笔则气氛倍出,给人一种烟雨蒙蒙,亦真亦幻的感觉,更加增添了画作中仙境的气氛,给观者以身临其境之感。

30 铁拐李 设色纸本 戊午(1918年)作

题识:焚躯归魄急无依,误投跛丐丑囊皮;能为千门除百病,自家足疾总难医。余适人所求,制八仙凡四纸,今某药房主嘱单绘李仙图一纸。图毕见右侧稍空,即兴打油,不意某君视为蛇足。奈因酬已收银,另作一纸应之,此幅存以自赏。忆及此公发迹之前,曾以疗伤卖药游迹江湖,顿觉恍然,吾诗巧触其讳也。戊午秋月,齐璜并记。(三行中纸字应作套)

白石早年卖画谋生,人物画题材中以仙道神佛与民间传说,最受欢迎。传说中的铁拐李更屡现于其笔下,甚至挣脱“八仙”的范围而独立成为他人物画中的独特造型之一。本幅乃他较早期的“铁拐李”,无论造型、背景以至笔法运用,均迥异于晚处所画。画中的拐仙圆脸半秃,胖呼呼的一脸慈祥,手支下颚,双腿交叠盘曲,倚石而坐,活脱一个俗世乡愿的糟老头,无丝毫超逸出尘的仙态。其用笔厚重,线条粗旷沉稳,配合几成平行的长篇题跋,令画面更呈平稳均衡。若细读题跋内容,或可窥知画家强调着轻仙道而重人间,隐喻讥讽皆俗世经常触用之琐事,故有感而发。

31 铁拐李玩葫图 1947年作

32 铁拐李 立轴 设色纸本

33 齐白石人物画欣赏

34 铁拐李

款识:形骸终未了尘缘,饿殍还魂岂妄传。抛却葫芦与铁拐,人间谁识是神仙。绍珊仁兄清正。齐璜,同客京师。

铁拐李是一个传说人物,至少元代以来就不断成为画题。齐白石年轻时画过《八仙图》,六十岁以后,只画八仙中的铁拐李,特别在1927至1928两年,创作了很多幅。他对铁拐李的兴趣,一是因为这个形象触动了他的所思所感,二是买画者的要求。他早年所画,多柱杖立姿,强调主人公的“拐”相,晚年所画,多坐姿,强调主人公的神态和亦丐亦仙的身份。早年画的是一个传说人物,晚年则要藉以喻事喻理。晚年画的铁拐李,有正面,侧面,有背著葫芦,抱著葫芦,大都蓬头垢面,短须,一副乞丐模样。画上题诗也多种多样。如“形骸真个能潇洒,我笑神仙尸未解。天下从来多妄妖,葫芦有药人休买”。—是告诫人们,世间有许多装成神仙的“妄妖”,葫芦里卖假药,易上当。这是针对社会欺诈现象而发。“形骸终未了尘缘,饿殍还魂岂妄传。抛却葫芦与铁拐,人间谁信是神仙?”—借“饿殍”还魂的仙人,如果不是拿著葫芦与铁拐,谁相信他的神仙身份呢?这是说世人只看外表形相,不追究底里。此意还作过另外的表达:“还尸法术也艰难,应悔离尸久未还。不怪人间皆俗眼,从无乞丐是仙般”。白石还多次画过拿著丹砂的铁拐李形象,题诗是:“尽了力子烧炼,方成一粒丹砂。尘世凡夫眼界,看为饿殍身家。”在后两诗里,或直说俗眼不识真仙,或拐弯说仙人既装进了乞丐皮囊,也难怪他们不识货。如果联系二十年代齐白石的情况,不难看出隐蔽的自喻因素。在他看来,自己的艺术长期不被理解,是一些人只看他的出身和外表,这正如把铁拐李看作“饿殍身家”。但这类含自喻之意的绘画与诗歌,鲜有愤懑之情,而更多的是幽默和无奈,以及寓于这种幽默、无奈中的智慧。

35 铁拐李 镜心 绫本 1928年作

《铁拐李》是齐白石最喜爱的人物题材之一。此幅作品创作于1928年,为“铁拐李”站姿握杖回头的姿态,在众多铁拐李形象的变体作品中,此幅作品是唯一的一幅横幅作品,属于齐白石早中期画法的代表作之一。齐白石早期所画“铁拐李”的形象多拄杖立姿,强调主人公的“拐”相;晚期所画,多坐姿,强调主人公的神态和“亦丐亦仙”的身份。齐白石年轻时画过《八仙图》,六十岁以后,只画八仙中的铁拐李,特别在1927年至1928年,创作了很多幅。同一题材、同一母题反复画,是齐白石的一贯作风。

36 铁拐李 镜心

齐白石的人物画传世虽然不多,但其艺术水准却是极高的。造型精简,寓意鲜明是其人物画的主要特色。这件作品人物形象猥琐,蓬头垢面,很有些江湖乞丐的意味,但是却不会有谁把他当做真正的乞丐,这是一位仙人!一位道德高深,虽是不衫不履,却是逍遥自在,我行我素的大德仙人!看他的那双眼睛,沉稳睿智,有着一种超凡脱俗的光晕,超凡入圣,充满着灵性,不带有丝毫的人间烟火气。几笔散锋挥扫出仙人须发,蓬松自然,自在洒脱。衣纹的运笔蜕化于《天发神谶》,于刚健中寓轻柔,潇洒飘逸,虽然只是寥寥几笔,却是言简意赅,个性充盈。那个装酒的葫芦运笔如刀,大有金石气度,六朝风韵充弥毫端。

37 铁拐李 镜框 设色纸本

《铁拐李》是齐白石最喜爱的人物题材之一。他依照民间传说塑造铁拐李形象:垢面蓬头、手执铁拐,肩串葫芦,亦丐亦仙。但不同姿态神情神铁拐李,总能表达不尽相同的寓意。这幅《铁拐李》立轴,构图非常尤其有趣,画中人物位居左侧,手拄铁拐,右脚踏住葫芦,左脚搭于铁拐,手脚的瞬间动作显得非常率意二年幽默。简笔设色的方法画头部,讲究墨色的浓淡与色彩的变化,身躯全用粗放的写意画法;淡墨刷出粗犷厚重的葫芦藤起到了平衡作用,齐白石作画讲究构图之妙,由此也可见一斑。

38 李铁拐像 设色纸本 1946年作

款识:八十六岁,时在丙戌,画于京华。钤印:白石、老白、庆辅草堂

题跋:△紫府仙班注姓名,身如傅舍得长生。跛虽能履终须杖,莫向人间险处行。画出蓬头赤脚仙,形残无碍是神全。驻颜纵有壶中药,忍向神州看海田。丙戌(1946)春二月蛰庐,陈云诰。钤印:云诰私印、光宣旧史

△院体终何似,人间戏刹那。减笔衍馀波,大名城北在,更如何。并是时画人物者燕孙最擅名,频生此作游戏笔墨耳。亦复神妙,如是拈张舍人作南柯子题一解。弟七十八,丙戌(1946)春雪,绍兴寿玺旧京。钤印:寿玺

李铁拐作为神话传说中的八仙之一,形丑肢残而心地高尚,一直是齐白石乐于描绘的题材。他最早所绘李铁拐像,作于19世纪之末,画法较细,犹存晚清风貌;至民国初年,由于吸取了扬州八怪之一黄慎的写意画法,风格已趋粗放。更后,白石笔下的李铁拐,不但笔墨更加精简,形貌也更像路边的饿殍了。此图作于白石86岁之际,其人物画已高度成熟。笔墨由黄慎上溯梁楷的减笔,神态刻画更加生动。图中的李铁拐,胸抱葫芦,柱杖而立,重墨勾上衣,淡墨写白裤,似乎无意显示其跛足的缺欠,而有意突出其神情的酸楚而不乏高傲,大概是傲视锦衣玉食的王侯吧!在白石所画的同名作品中,此图不愧上选。一时文坛和画界的名流,如陈云诰、寿玺、黄宾虹、汪溶、陈半丁、邢端、纷纷题诗题词,倍加称赞。黄宾虹称其“独出心裁,不逾矩矱”。汪溶称其“笔无纤尘,墨分五色,苍茫高古,气度超然”。邢端则题:“首如飞蓬,而俯睨轩冕之王公”,后者一语点破了此图立意的不同凡响。

39 无量寿佛

40 无量寿佛

41 无量寿佛 镜心 设色纸本

19世纪20年代,齐白石的人物画多以佛道仙人为主,此帧《无量寿佛》即作于此时。齐白石的人物画往往执笔涂抹,不入常格,主张“妙在似与不似之间”。此画写一趺坐的无量寿佛,造型生动传神,笔墨凝练简约,线条自由率意,以墨色浓淡干湿表现出袍服的质感和衣纹转折的关系。画左上方是典型的由《天发神忏碑》与《三公山碑》一脉相承的“无量寿佛”画题,增强了画面的气势,与画像相得益彰。无量寿佛又称长寿佛,是阿弥陀佛的化现。这是齐白石笔下的最受欢迎的创作题材之一。它不仅寄寓了画家祈愿佛陀加持众生健康长寿的美意,同时也迎合了“家家观世音,户户阿弥陀”的民间净土宗信仰风尚。

42 钟进士醉酒 设色纸本

此画描绘钟馗的醉酒之状,显得稚拙而纯朴。钟馗的传说深入民间,普通百姓悬挂钟馗画像以达到驱邪镇宅之目的,被喻为“赐福镇宅圣君”。历史上为其造像的画家多喜欢取其狰狞恶煞的面貌,或作啖鬼之态,或为驱妖之姿。但在白石老人笔下一改他在神话传说中的形象,如乡邻朋辈般过上了日常生活,艺术效果上显得凝练而平和。这也是齐白石将神话传说作拟人化处理的习惯性手法,如他笔下的铁拐李、东方朔等。而齐白石以钟馗为题材的作品中,其搔背抓痒状较多,亦见摇扇踱步之态,钟馗醉酒并不多见。虽然同样身穿蟒袍乌纱,方面浓眉,但一脸祥和悠闲,貌臂环抱合拢,胖胖的躯体歪斜倚在酒缸上。只见朝笏坠地,酒杯翻置,坛子完全倾倒,所盛黄汤已全灌于肚里,一付醉态。这种构图手法,与白石笔下的《毕卓盗酒》极为相似。齐白石以大写意的笔法,洗练、概括、生动的描绘出一位怀抱酒缸,酣睡而眠的形象,画面上大面积的留白处理,符合画家惯用的手法,使得整个画面生动、简洁,并给予观赏者以无限的想象空间。在对人物处理上,画家对人物面部及胡须进行了细致描绘,衣纹、酒瓮、酒杯等物品仅简单的以白描形式勾出,追求画面的疏密对比,使整幅画显得很有节奏感。此画上无署年,似属齐白石三十年代所出。而开脸及帽子类近处理者可参见现藏陕西省历史博物馆的齐白石约三十年代晚期创作的《钟馗图》。

43 观音大士 镜心 设色纸本

这幅《观音大士》以白描线条画出。画中那些看似随意的简单几笔衣纹实际上是经过无数次提炼,具有极强的概括力和艺术表现力。凝练流畅的线条如行云流水,颇具吴带当风之神韵。观音大士的救世瓶及身体露出部分以及所坐蒲团设色质朴,点缀画面,反衬出观音大士白衣素袍,超然飘逸,不染红尘的仙风佛骨。

44 观音像 1936年作

“作画妙在似与不似之间”,此乃白石名言。古今写意人物画,有能似而不求似者,有不能似也不求似者,齐白石无疑当属前者,他不同于那种玩笔墨游戏的画家。他画过肖像,有写实的功夫垫底,把握特征能力很强,又注意从生活中积累素材,因此他笔下人物总是有较多面目,神情姿态亦较丰富、鲜活。用笔随意、不拘格法、朴拙老辣、简约直率,略于写形体貌却精于传神达意,同时幽默天真,饱含浓浓的人情味和生活意趣,这可谓是齐白石大笔写意人物画的基本风格。

45 读书图 立轴

款识:相汝之貌,令人可憎。相汝之形,百事无能。若问所读何书,答曰:《道经》。白石山翁意造并题新句。

约1929、1930年间,齐白石用大写意笔法,画过若干幅大同小异的《读书图》。除此幅外,还见北京画院藏一立轴,北京荣宝斋藏一册页。三件作品系出同一稿本,都画一个不修边幅的有须老者,穿肥大破旧的衣服,着拖鞋(草鞋),一副无所事事、自在逍遥的样子。他半坐半仰于山石之上,举一线装书欲读,但眼望天空,却不看书。三幅中,此幅刻画人物、勾线和着色相对工整。所谓“相汝之貌,令人可憎。相汝之形,百事无能。”应与白石对道家无为思想的理解有关。但这些题句近于自嘲,有点正话反说之意。当然,这并不意味着齐白石是在评价《道经》,他的画,对老子和他的著作也“幽默”了一笔。

46 升官图 立轴纸本

47 齐白石人物画欣赏

48 齐白石人物画欣赏

49 人物 立轴 设色纸本

题识:△一日有客求余画人物,余遂取纸即一挥而就,并记之。时客去后,余再画此幅,藏之箧底。三百石印富翁又题记。△此幅画用门人稿本也。因钩存之。白石记。

齐白石的人物画之名,远早于他的花鸟画和山水画之名。1899年,齐白石投师王湘绮门下,并广结文人,思想上开始发生巨大变化,刻意追求文人化,在绘画创作上也努力追求文人画的笔墨意趣,由此形成了他的衰年变法。工细人物减少,粗笔大写意一跃而为基本格式,一些作品源自切身的生活体验,以诗画结合的方式直率地表达对社会人世的看法。从70岁到90岁,是齐白石艺术的盛期,个性风格完全形成,题材、体裁、形式风格也相对稳定。盛期时代的齐白石人物画,将八大山人、石涛和金农的画风融为一体,用笔减省而富有意趣,形象简括而不草率。该幅白石先生的《人物》,以出现在现实的市井人物为题材,并带有一些自写性质,表达了画家对自己生活中一些轶事和感触以及对现实社会真诚而直率的看法,更是作为对某种人间事物和现象的反省、嘲讽或者是个人生活的花絮、情感的抒发。从画面看该画造型落笔,看似随意,实不随意。在表现手法上,他将八大、石涛和金农的画风融为一体,用笔减省、意趣横生,却不乏善良、朴素、睿智、幽默,形成了白石老人特有的稚拙纯朴、凝练平和的个人风貌。

50 西城三怪图 设色纸本 1926年作

款识:西城三怪图。余客京师,门人雪阉和尚常言:前朝同光间,赵撝叔、怀砚香诸君为西城三怪。吾曰:然则,吾与汝亦西城今日之两怪也。惜无从人。雪阉寻思曰:“臼庵亦居西城。可成三怪矣。一日,臼庵来借山馆,余白其事,明日又来,出纸索画是图。雪庵见之亦索再画,余并题二绝句:闭户孤藏老病身,那堪身外更逢君。扪心何有稀奇笔,恐见西山冷笑人。幻缘尘梦总云昙,梦里阿长醒雪庵。不似拈花作模样,果然能与佛同龛。雪庵和尚笑存。丙寅春二月,齐璜。

齐白石的人物画,早年较为工谨,甚至还画过极为写实的擦炭像。而变法成熟之后,大多简笔写意,略于形貌而精于神意,用笔随意而不拘于格法。近现代人物画家,很少有齐白石人物画的幽默天真、直率单纯、质朴拙重、简约奔放。齐白石的人物画带着浓郁的人情色彩,有时又近于漫画的思维。由题识知道此画的缘由,盖出自他与朋友的戏言以及他与朋友、门人之间的情谊。