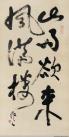

润祥鉴赏:中国画派与名家欣赏 856 (京津画派 李可染 1 )

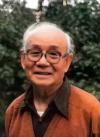

1 李可染(1907年3月26日-1989年12月5日),江苏徐州人。中国近代杰出的画家、诗人,画家齐白石的弟子。李可染自幼即喜绘画,13岁时学画山水。43岁任中央美术学院教授,49岁为变革山水画,行程数万里旅行写生。72岁任中国美术家协会副主席、中国画研究院院长。晚年用笔趋于老辣。擅长画山水、人物,尤其擅长画牛。

江苏徐州人。13岁师从乡贤钱食芝学习传统山水画,16岁入上海私立美专师范科学习。代表画作有《漓江胜境图》、《万山红遍》、《井冈山》等。代表画集有《李可染水墨写生画集》、《李可染中国画集》、

2 李可染从1943年开始从事中国画教学和创作工作,后来师从齐白石、黄宾虹,潜心于民族传统绘画的研究。二十世纪五十年代,国画界变革的呼声日高,提倡新国画。于是1954年后他以造化为师,屡下江南,探索“光”与“墨”的变幻,形成了独特的风格。

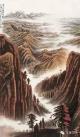

3 北国风光1972年作

李可染的山水风格具有强烈的个性特征、时代气息和民族精神,其艺术语言集中体现在浑厚深邃、静默灵动的美学表现中。《北国风光》将诸多绘画元素与艺术语言统一在不足4平尺的盈盈画面中,而其恢弘气势却已溢出画面,流淌在每一个华夏子嗣的心间。作者将各具象征意义的宝塔山、黄河、长城、红太阳、松林、山脉等融汇成一幅美好河山的胜景,传达出作者对祖国山川的热爱之情。东方红,太阳升,祖国山川大地都披上了朝霞的红色光晕,宝塔山在最为近景处的山顶屹立,似灯塔般指引着方向;母亲河顺着太阳升起的方向流淌,隐约传出历史的车轮声;长城在蜿蜒中奋力前行,诉说着华夏民族五千年的历史……

纵观李可染的山水作品,多以“黑”、“满”、“崛”、“涩”为特色。此幅却显得如此与众不同,不由得让人想起令人过目难忘的《万山红遍》。同样是讴歌祖国大好河山的红色题材,《万山红遍》浓烈激昂、酣畅淋漓,《北国风光》则不紧不慢、娓娓道来,别有一番诗情画意。

4 毛主席词意图设色纸本 1972年作

5 雄关漫道·苍山如海

《雄关漫道·苍山如海》取材自毛泽东诗意。构图与技法呈现出李家山水的典型特色:主景几座山峰巍然耸立,着意强化了山体平面感,更显其顶天立地、高大雄浑;远景以疏简的笔墨勾勒出群山延绵的气势宏大,突出空间与意境之深远。无边无际的苍翠峰峦间,无限延伸的山路上则是行进中的红军,红旗飘扬、英姿勃发,可谓气势如虹。画面结构极为单纯、笔墨极为丰富,一座座、一层层的山峦化为更加整体、宏伟的山峰,气势磅礴、意境广阔,壮景与词意相互呼应,雄沉壮阔,毛泽东《忆秦娥·娄山关》诗词中气势如虹,慷慨激昂,充满着乐天达观、笑看风云的大无畏和乐观主义精神,完全充盈展现於《雄关漫道·苍山如海》的画纸之上,画面的内在意韵与美学张力由此可见一斑,实为李可染毛泽东诗意山水题材中不可多得的佳作。

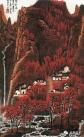

6 万山红遍层林尽染设色纸本 1962年作

李可染于1962年至1964年间,以毛泽东《沁园春·长沙》中的名句“万山红遍,层林尽染”为主题创作了七帧画作,每件作品之尺寸、章法和景观不一,但基本格局相同。第一副创作于1962年,画幅为2.8平尺,李可染在广东从化创作。款识题于画的右上角:万山红遍,层林尽染,一九六二年秋可染作于从化翠溪宾舍。

7 万山红遍层林尽染纸本水墨设色 1963年作

第二副创作于1963年,尺寸为69.5×45.5cm,李可染在广东从化创作。款识题于画的右上角,为“万山红遍,层林尽染,一九六三年可染于从化”。此画1963年出版于第6期《美术》杂志,李可染把它捐赠给中国美术馆,现藏中国美术馆。

《万山红遍层林尽染》是根据毛泽东诗词《沁园春·长沙》所作。据“万山红遍,层林尽染”句意再造了一个艺术世界,在黑红对比中写南国深秋景色,带有理想化的诗意色彩。

8 万山红遍层林尽染设色纸本 1964年作

第三副创作于1964年,藏于李可染家中(尺幅相对较小)。画右上角题“万山红遍,层林尽染,一九六四可染写毛主席词意于北京西山八大处”。

9 万山红遍 层林尽染设色纸本 1964年作

第四副创作于1964年,2000年,荣宝拍出501.6万元,3.1平方尺,现为私人收藏(海外华人林百里)。左上角题:“万山红遍,层林尽染,毛主席词意,一九六四年可染”。

10 万山红遍 层林尽染设色纸本 1964年作

第五副创作于1964年9月,现属于北京画院。“文革”前李可染曾送北京市美协, “文革”后,发现一件藏于北京画院,该画左上角题为:“万山红遍,层林尽染,一九六四年秋九月写毛主席词意可染”。

11 万山红遍 层林尽染设色纸本 1964年作

第六副创作于1964年9月,尺寸最大,131×84cm。目前唯一在市场上流通,2007年曾在香港佳士得中国近代画场上拍出3504万港元。2012年保利春拍上估价2.8亿元人民币的《万山红遍》就是这张。该画左上角题为:“万山红遍,层林尽染,一九六四年秋九月写毛主席词意于北京西山,可染”。

12 万山红遍 层林尽染设色纸本 1964年作

第七副创作于1964年10月,现属于北京荣宝斋。应荣宝斋之邀,李可染为建国15周年国庆画了一个大幅,此幅右上角题为“万山红遍,层林尽染,一九六四建国十五周年大庆,可染写主席词意于北京西山”。此件现藏于北京荣宝斋。

13 万山红遍设色纸本 1963年作

14 万山红遍层林尽染设色纸本 1964年作

15 万山红遍纸本设色1964年作北京画院藏

苦心经营是艺术家良心所在,这是李可染从艺数十年的经验总结。而《万山红遍》为自己的立论做了最好的脚注。画作取毛主席《沁园春·长沙》词意,气势豪迈雄强。1964年创作此画时,正处于李可染大量写生后的理性思索时期,逐渐摆脱写生状态,把写实描绘变为抒情性的写意表现,画面物象经营布局具形式感,笔墨韵味也得到加强,既有严谨的刻意经营,又不失情感的自然流露。此画以墨作底,红为主调,强调“遍”字。以朱砂色铺陈整个画面,可谓大胆创新之举,使画面滋润明亮富有层次变化,是李可染的代表作之一。

16 韶山1969年作

作于1969年的《韶山》,在李可染《韶山》山水画创作中最早的一幅,也为那个时代的红色文化留下了印迹。

在这幅画中,只见许多人打着红旗从四面八方聚拢而来,他们不是旅游,而是来瞻仰毛主席故居的,一组穿绿军装,斜背挎包的年轻人正在旧居前举手宣誓。人群中有不少是佩戴红臂章的红卫兵。环境、人物、情景都留下文革初期红卫兵大串联时期的印迹。然而整个画面没有浮躁和喧嚣,而是与大自然和谐的宁静、幽美。画中所表现的树木都是韶山冲具有的品种,不管是什么树种,树干一律笔直这对于全画的虔诚、肃敬的气氛显然起了重要作用。这样的树木形象也见于他同时期的作品如《井冈山》等画,作者在其它作品中,画树木总是把枝干勾得力求丰富,变化多姿,成为他的山水画中“表情”的重要因素。而在《韶山》、《井冈山》中,那些一律笔直的树,也是一种“表情”,是为着营造一种崇高的氛围而创造的一种绘画语言。

李可染的《韶山》一画,没有高山大壑,而是一种清幽宜人的山居环境。烟岚环绕,清爽湿润。中景与近景、远景树木茂密,相互呼应,有着异常丰富的层次。画家是在题材和画法上都受到种种限制的情况下,从不自由中求自由、求丰富、求变化、求节奏、求深厚、求意境、创造了一种新的审美表现。

这幅1969年创作的《韶山》,16平方尺有余,横幅画面,表现的主题虽然是群众参观毛泽东故居的情景,但画家在处理题材时,有意将整幅画作定位为叙事性的山水画,如实描绘出韶山冲的景象。全画写实而又略带小写意的用笔,使色墨盈润,层次井然。

《革命圣地韶山》这幅画的行文走势,横书、竖写,一律自左起往右行。此种书写体势、款式考究特别,画面层次丰富。若与李可染一生创作的大量山水画比,应该看作是一位山水大师在特殊年代创作的特殊山水画。

我们从《韶山》特别的风格,能够追踪到历代民间艺人组织画面、结构和剪裁自然万象的本领,还可以追踪到民间审美趣味,例如:大胆使用红与绿原色,产生强烈对比;创造爽朗、和暖的情调气氛。韶山,是整个幅面不算很大的山水画,在单纯之中融入了丰富的美学元素,给人以深厚浓烈的美感。这里吸收了古代青绿山水和石窟壁画的装饰意味。展示毛泽东诞生地素朴的农舍造型以及结构美——从屋顶、墙壁到墙基,再到门窗,无不精心刻划,分寸适度,恰到好处,获得简洁、臻丽的整体效果,传达出温馨而光辉的感染力和厚重的历史感。

此幅《韶山》创作于1974年,是李可染同类题材作品中尺幅最大的一幅(141.5×243.1cm),构图完整,经过多次加工,成为李可染的经典构图和革命圣地山水创作的集大成之作。目前所知,文革期间的的1969年,李可染从牛棚被召至北京饭店作布置画,即有一稿未及署名的《韶山》(109.8×166.2cm);1971年李可染下放丹江,又画有一稿《韶山》(71×107cm);1974年,李可染在对前两稿的基础上,斟酌构图,细心经营,创作出这件巨幅《韶山》(141.5×243.1cm)。与前两稿相较,此幅《韶山》画家加强了整幅画面的空间感和叙事性。在纵向上,前景的水塘愈加开阔,松柏笔直而立,树冠相互掩映;中景主席故居成为视觉的中心,背后绿树成荫,层层推向天际。在横向上,画家拉宽了整个画面,右侧宽阔的水田和掩映林间的新居将视线引向远方。在叙事性上,画家通过勾勒大量的人物,表现出来自全国的工农兵高举红旗到韶山参观的场景。画家巧妙地将参观的人群分成数组;有的正走向故居,有的已参观完毕,有的正合影留念,有的则席地而座,相谈感想。不同的人群点缀了整个画面,让画面丰满而鲜活。

17 雁岩一景设色纸本 1962年作

李可染通过写生实践也明确了其自身的艺术道路,并在技术与理论方面屡屡创新,逐渐形成了自己的独特风貌。《雁岩一景》是一件了解李可染山水写生观的演变,以及认识李家山水画面貌特征的关键作品。此件于1962年创作完成。从李可染践行山水写生至此,历时数十年,他升华“写生”提出“采一炼十”的创作主张。“采一炼十”中一个“炼”字使得他的山水作品实现了从“写实”到“写意”、从“写生”到“创作”、从“写境”到“造境”的转变;而以“一”到“十”为目的的提炼,则体现了艺术家通过深入观察、灵动表现,在画面中呈现物象本质特征的极致追求。

占据画面大部分空间的厚黑山峦,时而山体裸露显出坚硬岩石、时而树木葱郁松润欲滴,以及密集错综的礁石、奔涌的溪流等等,正如雁荡山地区沟谷、岩嶂的地貌特征。山峦的前后穿插、阴阳向背以及植被的深浅疏密被表现得丰富微妙,这一切都极见功力。《雁岩一景》体现了李可染山水画中对山体塑造的饱满、结实、紧凑的特征。而在层层渲染的墨色山林中,处处都有令我们眼前一亮的神来之笔,如近景处表现溪水活脱出挑的“飞白”;“留白”的村落;宛如山体高光、反光的“挤白”以及游移在远山间的氤氲之白,画家巧妙地制造出强烈的对比,通过几处亮点串联成画面的观赏线索。从“对景写生”到“对景创造”李可染在画面构成方面倾注了很大心力,其中期山水画以“正中见奇”为特征,《雁岩一景》即是典型。一股清流从山涧间蹦出,礁石之杂乱令人耳目一新,溪水哗哗之声在人心底激荡。前景处聚落式的房屋也是先生的创举,这种近乎成为李家图式的村落以及奔腾活泼的溪流,或许是对开篇处艺术家提倡的“深入生活改造中国画”的响应,和谐安宁而充满活力的集体生活正是当时时代精神之写照。

18 成都望江楼

1956年从峡江入川写生,对李可染山水画的创作是至关重要的经历。自古文人多入蜀。入蜀文人,得江山之助,往往风格大变,变得宏博瑰丽,气高力雄,平添一股浩荡奇崛之气,好像司马相如、扬雄、陈子昂、李白、苏东坡的巴蜀灵魂附在了他们身上。尽管後来李可染真正画峡江和巴蜀山水的作品并不很多,也远没有其江南系列、漓江系列和黄山系列乃至井冈山系列出名,但在所有这些系列中,都附上了巴山蜀水的山骨与水魂。

19 春雨江南设色纸本 1962年作

《春雨江南》画于1962年,这是李可染画江南风景的代表作,描绘春雨中的江南景象,水墨淋漓,幽淡为宗,极尽浑厚华滋之致。此件作品可以说是他另一幅代表作《杏花春雨江南》的姊妹画作,清新生动、酣畅淋漓且又不失沉厚质朴。安静清新的江南水乡,绿色掩映下的小桥流水人家,一片迷蒙雨雾、两岸杏花芬芳,水乳交融的江南风景,早已让无数文人墨客为之倾倒。而在掩映了黑与白的色相中,李可染用高超的画艺,妙手成春,令人敬仰。

烟雨迷濛,光彩、亮快、亮点闪烁之间,一条长河,纵贯古城。此图屋宇亭台,疏疏落落,神奇交错。石桥、舟船,清晰可鉴。通道河流作为主要中轴,而那原本熙攘的街景,隐没于暗影之中,消失踪影。一切景观,从“繁笔密体”脱出,向着“简笔疏体”转化。

李可染对中国的山水之美,园林之美,建筑之美,京剧之美,以及诗词歌赋、文论、音律典籍,从爱好到研究,从体验到创作实践,再到反复探索,耗费了他一生的心血,对于其中所贯穿的中国人卓越超绝的审美意味“曲线美”的把握,自然是上乘的。这个曲线在墨瓦白墙屋宇的结构上,几乎是不可信地简单和自然,而在《楼台烟雨图》中,欲精深而淋漓尽致地传达出多少神韵!

李可染山水艺术在60年代初期达到成熟期,其艺术语言集中体现在浑厚深邃、静穆灵动的美学表现中。此画的创作时期正在此时,作者正好桂林写生回来后作,把大自然的恬静空灵体现的淋漓尽致,使观者如临其境。纵观此画,静中有动,山水、渔舟相映,田园诗般淡远幽静跃然纸上。桂林山水画的题材是大师详熟于心的典型,无论尺幅大小,大师总能将漓江的神韵描绘融汇在画幅中,《清漓渔船图》尺幅虽小,然在大师所有同类题材作品实为少见的精品。

20 漓江纪游设色纸本 1963年作

画中群山序列,犬牙高低,参差交错,随水道曲折迂回,层层推进,由近至远。山以浓墨重色写成,块面厚实稳重,有如盆景假山般一座座布置于画面中。水道穿插,留白形成水面,靠山边缘以淡墨晕染出倒影,从深浓墨色过渡到留白,色调明暗变化平衡了画面厚重的体积感,取得视觉上协调的效果。可染先生在题识中说,这幅画的构图是运用传统“以大观小法”,也就是消减远近透视大小差别,人为地扩展境界,将漓江山水的奇秀蕴籍,不同角度山势的深远高远,用艺术家的“心游”共冶一炉。所谓“人在漓江边上,终不得见此景也。”艺术家以无限的自由描绘的不是眼中之景,而是心中之境。

21 阳朔一景设色纸本 1963年作

此幅《阳朔一景》创作于1963年,与同时期的同题材作品既有相似之处,又有布局上的新意。群山叠嶂下,山脚的房屋与来往的行人,给山增添了一份亲和力,就在如此细密的地方,房屋、亭台、山门井然有序;十来只小船穿行于山水间,增加了画面的韵律感,而左侧绵延的水面又使画面有了无限的延伸空间。对“黑”与“白”的巧妙运用,是“李家山水”一绝:黑的浓烈与白的透亮,同样是那样的热情,那样的澎湃!

22 崇山茂林设色纸本 1963年作

李可染的这幅《崇山茂林》图创作于1963年,作品的画面结构让人感受到一种屹立千年的中国山水。范宽式的饱满构图,山势迎面而来,用沉涩的笔调一寸一寸地刻画出来,绵绵密密地深入到画面的每一个角落,在一张纸上表现出最丰富的内容。“黑、满、奇、崛”的李氏山水风格在此件作品里得到充分的展现,崇山与茂林浑然一体,一头耕牛与放牛人静静伫立于茂林间,烟霞环绕中升腾着氤氲之气。

23 爱晚亭图设色纸本

24 黄山风光设色纸本 1963年作

25 黄山烟霞图镜心 设色纸本 1963年作

26 丹霞枫林设色纸本 1963年作

27 娄山关词意设色纸本 1964年作

28 漓江胜景立轴1964年作

1950年代是李可染写生的高峰期,1959年,李可染的写生作品主要以桂林为题材,共二十余幅,画家本人的创作在此后也进入“采一炼十”的阶段,开始对写生作品提炼加工。

奇秀的漓江山水,万山重叠,江水如碧,可是从任何一个角度取景,都各有玗限,与画家的意象总有差别。于是,画家“以传统以大观小法写之”,减弱焦点透视造成前大后小的视觉效果,俯仰周览,生成独特的意境。“余三游漓江,觉江山虽胜,然构图不易,兹以传统以大观小法写之,人在漓江边上,终不能见此景也。”这段题跋多次见于李可染的漓江题材画作中,画家对自己新创作的欣喜与自信也流露无遗,此幅1964年的《漓江胜景》便是在这种情境下产生的一幅山水城作,与其它同类题材相比,此作少些往后画作的熟练程式,而笔墨生动清新,空间变幻虚实巧妙,足称翘楚。

29 大柏地词意设色纸本 1965年作

由于词意乐观中见抒情,画家即扣此旨,捨却千里行军、红旗招展或关山远隔的描写,也扬弃重彩浓墨的设色法,反而突出抒怀轻盈的一面。画中只见斜阳装点下的「关山」,山沿、屋脊、树杪都披盖着斜阳的潇照,山峦密荫经雨水洗刷,烟尘涤尽,更呈苍翠麓绿,一片清闲气象。这种雨后斜阳的处理手法,在画家六十年代中期创作中已运用娴熟,本幅画面上再一次引证了浑然融合的效果,画面上方一道彩练如拱桥横越天际,虹霞虽淡仍见色彩层次。虹影既对应了词中起首这句意,与「雨后斜阳」也成为点缀画面色调的谐协组合!

30 峡江图设色纸本 60年代

31 巫峡帆影设色纸本

本幅最大特色不在黑满崛涩,而在“险”。首先是造势之险。李白有诗说:“天门中断楚江开,碧水东流至此回。两岸青山相对出,孤帆一片日边来。”用以概括李可染此幅,正是妙契天然。山势之险,完全出以皴擦勾勒,又加以云蒸霞蔚,不可谓不独具匠心、别开生面。其次,情势之险。从山与屋宇、山与舟帆的极度大小对比中,令观者顿感情势之极险。只能造险不能破险,算不得大家。李可染此幅虽造险极甚,破险亦极甚。他以折线皴擦造险,却又以直线破险,所谓“山冲水复疑无路,柳暗花明又一村”,正是此谓。

32 无限风光在险 设色纸本 1973年作

“无限风光在险峰”出自毛泽东于1961年9月9日在庐山写下的诗:“暮色苍茫看劲松,乱云飞渡仍从容。天生一个仙人洞,无限风光在险峰。”画面下方几株长松直立,如风云罗汉,中景巨峰兀立,如铁打金刚。山间层层梯田,随山势而上,直上云霄,显示出人类改造大自然的无穷力量。全画充满博大、雄强、浑厚的气概。他的用笔有如屋漏痕和折钗股,无论画山石轮廓还是画树的枝干,积点以成线,竖劲中有横劲,横劲中有竖劲是矛盾又是统一,都是合了疾涩二法,表现出生命力,栉风沐雨,经受了大自然的考验,克服了各种阻力,顽强的生命在奔突着,坚韧持久地活跃着。没有实践经验的人是很难体会到的。

33 雁荡山图立轴 设色纸本 1973年作

款识:雁荡山图。昔年往雁荡写生,在散水岸一带,得此画稿,今写其大意,不能作地理指导游图之也。一九七三年元月十日,健民同志教正,可染并记。印文:李可染、河山如画

李可染在五十年代两次去雁荡山写生,雁荡山非同一般的山水面貌激发起他的笔墨豪情,之后他多次作雁荡之景,但并不千篇一律,而是每幅章法灵活。此幅写于1973年,经历了十年动乱的画家重拾画笔,创作了一批与既往大相径庭的作品,笔墨变化更加丰富自然,意境更加空灵虚静,他的艺术进入了一个新的创作高峰期,此作即为他画风转折期的一件力作。画面取全景式布局,构图饱满,境界开阔,山峦以浓重的笔墨写成,山体浑厚,轮廓清晰,透明的边线分隔出山与山之间的空间;远山、云雾与河流形成一个S形曲线,在雄奇的山水中流溢出一种优美的变化;近处村舍中的白墙和溪流闪烁着明亮的反光,愈被黑山、黑瓦衬托,愈显其光洁耀眼。这种独特的重墨和光效是李可染中后期山水的典型特征,此幅运用尤佳,既写出了画家对雁荡山水的感性印象,又以一种鲜明的形式感表现出自然山川的律动。画面诸元素被简化至不能再简的程度,仅以抽象的印象去描绘这一景致,但是简单的构造后面隐含着丰富的内涵,概括的笔墨是有意味的形式,画家以诗化的语言写出这样一个诗境,使人感觉到一种充盈的内在力量。

34 花果山1973年作

此幅《花果山》创作于1973年,画面是红与黑的色彩基调,前景红色的林木与远景黑色的山峦形成强烈的对比,在视觉上是一种冲突,这种冲突也使画面更具有震撼力。两座馒头状的圆润山峰一前一后,以墨色浓淡区分出空间距离,山以没骨法写之,大片水墨渲染出饱满的山体,但是其中又透气,有层次。山脚下散布着白墙黑瓦的民居。前面是大片水域,两只渔船行走在水面上。从画面前方左右斜伸出的树枝向画面中心汇聚,打通了山与水的界限。枝干以浓墨写成,树叶以干湿、浓淡不等的红色染出,既有层次,又混成一片。整幅画面使人感受到一种浓墨与重色并置产生的强烈效果。

35 蜀山春雨设色纸本

李可染的山水画在70年代前後风格丕变,其山水形象气势撼人,而又朴实近人,尤以设色浓烈、用墨沉厚而著称,故而别开生面,有“李家山水”之誉。此幅《蜀山春雨图》为这一时期的代表之作,画面饱满,巨峰高耸,气势博大,墨色淋漓,有高山仰止之感。全图以积墨层层积染,用笔老辣厚重,蜀山的湿润与桃花的红艳相得益彰,同时又吸收西洋绘画对光影描绘的优长,形成迥异时流的自家气派。可作白居易《忆江南》“日出山花红胜火,春来江水绿如蓝”的绝妙注解。

36 江山胜览图设色纸本 癸丑(1973年)作

37 江山览胜图设色纸本 癸丑(1973年)作

李可染1959年赴桂林写生,此后他反复画了大量的漓江山水,作品中多杰作。可以说,漓江山水为他而设,他为漓江山水而生。此幅当是据写生稿而成,月牙山苍秀蓊郁,墨色浓重而滋润,山质则坚,山气则润,准确表现了漓江山水的特色,笔端既有力量又充满韵致。构图上左实右虚,实多虚少,虚实尽妙,这种构图比较险峻,充满力感。堪称精品。

38 漓江胜景1973年作

这幅画的构图是运用传统“以大观小法”,也就是减弱远近透视大小差别,人为地扩展境界。如果真的站在江边,则看不到这么多,这么远,船也不会这么清楚。这是画胜过照片的地方,自由。漓江山水的奇秀和变化无端的四时、照暮景色兼具山水画高远、平远、深远之美,特别宜于拓展为大幅创作,但在有自然物件转化为画中的艺术形象时,又有很大的难度。置身清漓,眼中所见,无处不美,但在任何一个固定的角度取景,都会感到局限,与浏观所得到的心中印象相去很远,李可染在此幅作品中写到:“余三游漓江,觉江山虽胜,然构图不易,兹以传统以大观小法写之。人在漓江边上终不能见此景也。”

39 井冈山设色纸本 1975年作

纵观李可染《井冈山》系列作品,以表现出浑厚博大的精神力量为基调,以墨韵之美与神韵之美相结合。作品大多选择五百里井冈明珠──井冈山主峰为主体,并在作画布局上,分寸布置得当、巧妙。技法上,用较浓的赭石勾山石,再以淡赭烘染,加一些青绿、藤黄染树,笔墨浑厚苍润。画面构造亦颇具气势,井冈山主峰壁立千仞,峡谷险峻,云卷云舒,天高云淡,景象开阔,近景数棵青松,几杆红旗,一队戎装战士点出画面主体——革命摇篮。李可染的井冈山系列,是以宋元之法,直取罗宵山脉,将山水之精魂摄于心中,然後以充沛之情感跃然纸上,具有山水画里程碑的地位。

40 革命摇篮井岗山设色纸本

井冈山图,全图墨、色交融,满目青山,以低调的偏银灰墨色和淡绿调性。这里不直写人的活动,而代之以山脚新生的幼松;环山树木葱茏。群山之间,云浮而动,清泉直流而下,动静对比。近峯远山,实实虚虚,自然隐显几处“空白”,浑厚处顿生微妙与空灵。这里孕育着和平、新生、茁壮、饱经风霜的活力。构图,这里根据“革命摇篮”意境创造的需要,处处追踪着一条主要的“纵深线”。这条“纵深线”,由主峰群最近最亮的圆浑山顶,隐隐向上、向深处推移,直达黄洋界丰碑,汇为视觉线交接的终极点。左右分列的山峰,层层远去的井冈山脉,千重岩壑,万重云海,形成熹微的曙光返照,或显或隐,向着终极点集中。微妙的是环山公路线,作为一条活泼跳荡的副线,与主山脉“纵深线”交搭,下线低至深壑边沿构成了“勾股、弦”倾斜的三角形,暗示全国“趣味中心”。无数线性,错综排比,展开一个深深荡荡、空阔无垠的大宇宙空间,自然无极,了无斧凿痕。可以说,这是山水大家千锤百炼、炉火纯青,艺术臻于成熟、进入化境的标志。